訳あって、失業率という数字を調べていた。こういう統計数字は定義次第でいくらでも加減できるはずだし、若者失業率が大問題になっている今の世界公民として必須の教養とも思いついたからだ。

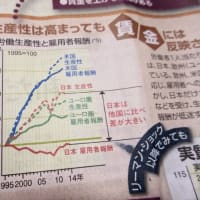

原則は失業者数を労働力人口で割って%にしたものだが、この分母と分子が、国によって定義を異にしているという現実を知った。つまり、世界統一基準はない。まず分母については、公務員、軍人を入れるか否かがバラバラ。彼らには原則倒産が無く、失業という概念が適用できないかららしい。分子は、日本の場合「調査時期に、週一日でも働いている」とか「家事手伝い(週何日?)」とかは除くとあった。これだと、分母に公務員や軍人を入れてその数が多くなり、分子からは「失業を隠すべく、家事手伝いと書く独身女性」「週1~2日のアルバイトにやっとありつけた人」などを除いたとしたら、そういう国の失業率は大変下がるはずである。ちなみに、先日集団殺人事件に至ってしまった中卒無職少年たちや、あの事件の被害者などは、当然失業者に入ってはいまい。そのせいかどうか従来日本政府は単に失業率でなく「完全失業率」を発表してきたし、失業率と完全失業率は「同じ」とも述べてきたようだ。本当に同じか?

若者の一生や、家族の生活そのものを大きく左右するこんな大事な数字に、世界統一定義がない。国連も、正しい各国比較のためには国際統一定義を作りたいだろうに、どうして? この現状に誰が得をし、誰が損する? それも、人の生涯に関わる大問題なのだ。労働という権利と義務、納税の義務という言い方をすれば、憲法や国家社会の存立やに関わってくる大問題である。

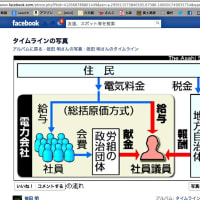

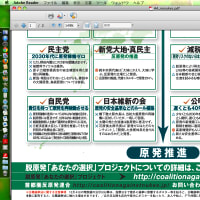

得する人がいるからである。それは誰か? 世界金融資本とそれによって成り立っている国だと思う。彼らが今の失業者を作ってきたのだから、各国のその激しい増減、全体としての悪化を隠したいのだろうと疑ってきた。ちょうど、超富豪の税率を大幅にまけてあげる制度と同じ理屈である。彼らに国中の金を集めて、その国際的金融利益でもって対外収支を辛うじて黒字にする国。最初は米英、次いで日本も。