今日は退院後2回目の診察へ。

どこの病院も同じでしょうが、

まったく「時間待ち」が病院へ行く大仕事なのだ。

そのため、少し早めに家を出た~

診察券を機械に入れて、出てきた今日のカルテ

の検査項目確認し

受付に提出~看護師のチェックを受けて

検査項目を順番に廻る。

「息を吸って、はい止めて、終わりました」 1分

シャツを着て 出てくる

検査 2項目終了 僅か5分足らず

この為の「待ち時間」 30分あまり。

次は、主治医の診察

ここからが 大変、患者さんの多さにびっくり。

待合室の椅子は満席? いやはや、この早朝の時間なのに

集会でもあるのかと疑う賑やかさ…

待つこと~2時間!

途中で、「順番、どうなっているの?」と

声を出したくなる気分ですが…

そこは、もうみんな同じ気持ちでしょうから

ぐっと我慢で、

「ようやく 〇番さん、2番診察室へ 」の声。

主治医に挨拶。

主治医のPCのデータと撮影されたレントゲン写真の解説がされ

「少しづつ良くなっているね~今日のレントゲンは、これ!

いいね・・・その後の経過を見ましょう~

酸素もこのままで… 生活は普通でいいよ

じゃあ、次回の 診察日は… お大事に」

要約すれば・・・こんな 会話かな。

「診察時間は、もうそれこそ5分もあれば? …」

ことが起こったのが、60日前のこと。

地域のお祭り(どんど焼き)

この町一番の冬の行事です。

6組ある隣組が順番でこの祭りの当番で「祭り」の

準備から、当日の祭事を担当する大仕事です。

近年は、この「どんど焼き」も「昼」に行う処もあり

また、時代と共に消えていくところもある。

まぁ、なんとか無事に終了しました。

お祭りは無事終わったのですが…

担当したそれぞれの皆さんが 「コロナの症状を…」

これは大変! …「診察の結果は」

皆さん 軽くて済みました・・・

が、私だけが? コロナの延長線上…肺病を。

レントゲン診察の結果

肺が真っ白に!

担当医も、これを見て、直ぐに一声、

「 即、入院!だ 」

行きつけの病院から、そのまま 救急車で総合病院へ直行!

救急治療室で、「点滴」を。

「CT」に 「レントゲン」 矢継ぎ早の検査が続き

夜半まで、

その後、病室へ運ばれ~入院

気がついた時には~ 鼻から管を…

酸素を吸いながら…のこんな姿に。

さぁ、これから長い 病院のベッド生活です。

入院といえば、私が50代の頃(現在83歳)

30年ぶりの入院。

(考えれば、健康な時間を頂いたことになりますね)

朝、起きて 診察の結果が…

「間質性肺炎」 でした。

初めて聞く病名。

先の レントゲン

どんな症状かと言うと。

そうなんです。

「肺」の機能が 正常な方より衰え、酸素を取り込む力が低下する。

肺の壁が固くなるために、元には戻らず…

「酸素吸入装置」を使わなければ・・・生活できない。

と、まぁ、次第となりました。

現在、83歳。 残された私の時間は、この病気に掛からなくても

それほど、先があるとは思いません。

素直に受け入れて、少しでも回復し、元とは違った「生き方」を

見つけていくしかありませんね。

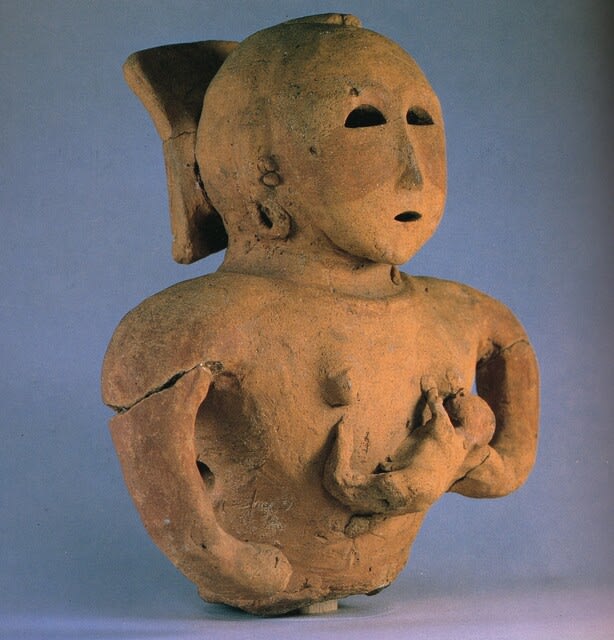

明日は、日々の入院生活からの出来事を

(子供に乳を飲ませていますよ)

(子供に乳を飲ませていますよ)