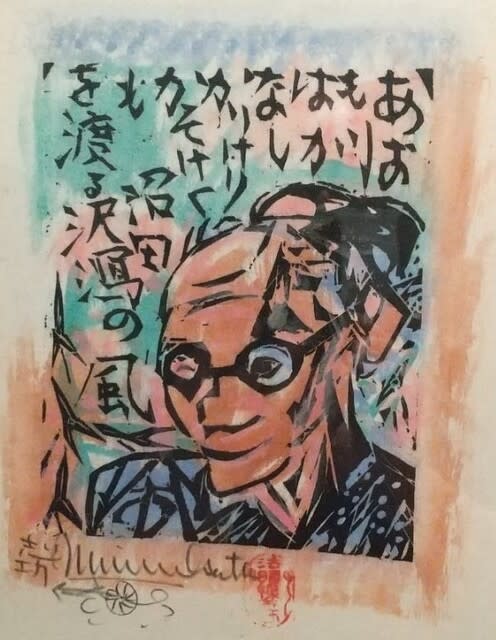

棟方の「 ~ 海道棟方板画」の発想は、松尾芭蕉の奥の細道

その芭蕉が「奥の細道」への旅は 芭蕉46歳

元禄2年(1689)3月27日~9月6日までの長旅

門人曾良を伴い、江戸を発ち奥羽・北陸の各地をめぐるものでした。

「月日は百代の過客にし行かふ年も又旅人也 船の上に生涯を

うかべ馬の口とらえて老をむかふる物は日々にして……」

棟方は70歳からの旅たちだった~。

貴重な資料が見つかってます。

芭蕉が描いた絵巻物がこれなんです。

「野ざらし紀行」の際、芭蕉自らが筆をとって描いた・・・。

なかなかシンプルなタッチですが面白い~

(福田美術館蔵)

12話で「中尊寺」をアップしました 「奥海道棟方板画」から

「奥海道棟方板画ー奥入瀬十和田の柵 」

<一宿標の柵ー岩手登米>

名句をひとつ 「古池や 蛙とびこむ 水の音」

<東京 深川 芭蕉庵跡>

それでは、各地への旅の「棟方板画」もそうとうな数なので

各「海道シリーズ」から 私なりに選んでアップします。

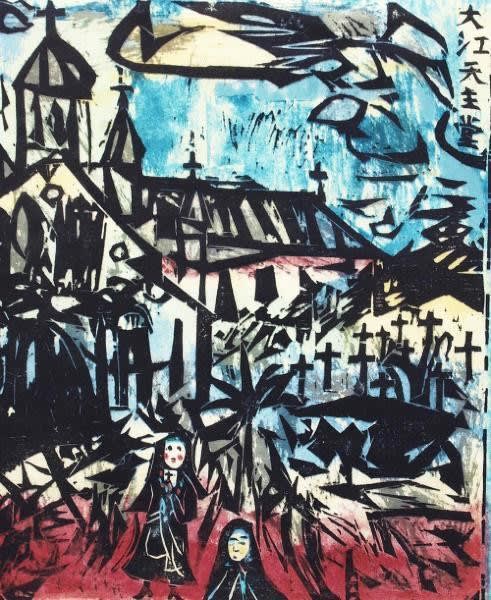

「西海道棟方板画」より

<福岡 若戸大橋>

<宮崎 磐戸神楽>

<熊本 大阿蘇山>

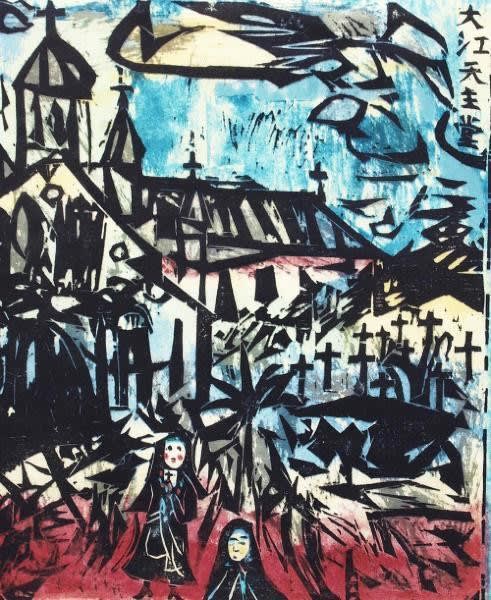

<長崎 大江天主堂>

<南海海道棟方板画>

徳島 阿波おどり

愛媛 石鎚山

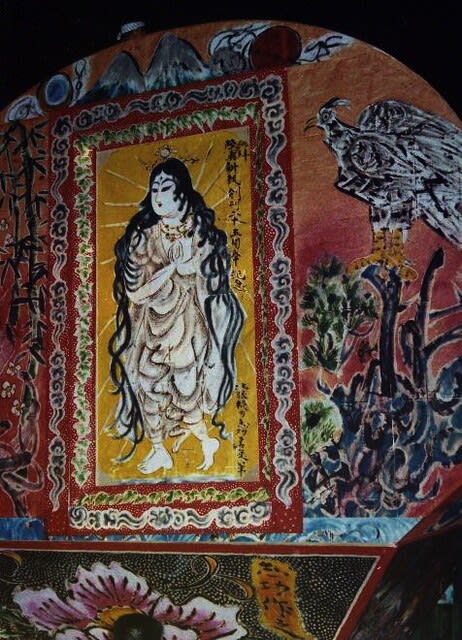

<羽海道棟方板画>

山形 羽黒山

新潟 荒海

秋田 象潟

まだまだ多くの作品を紹介したいところですが。。。

またの機会に。

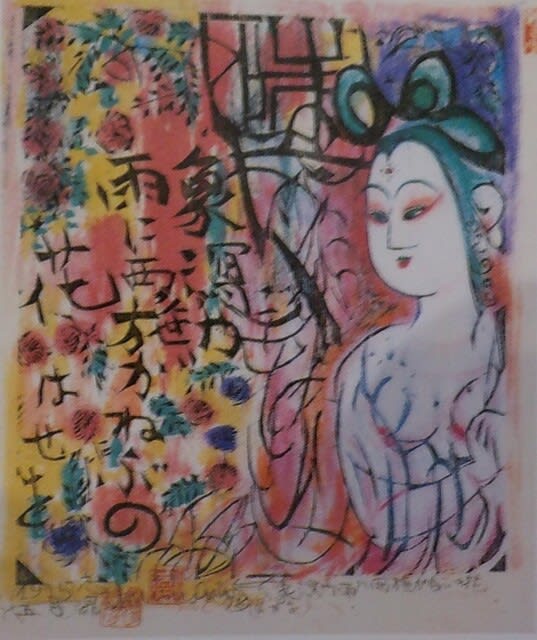

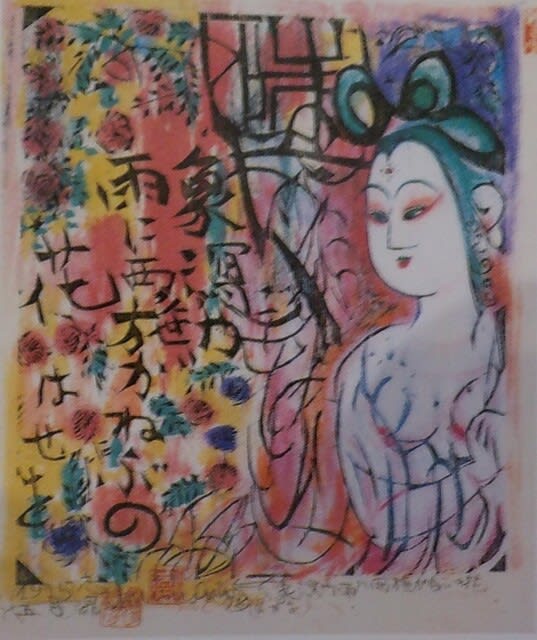

そうそう、 棟方といえば、「女人」の板画ですよね。

最後に、こんな素敵な「女人」をご覧ください。

まずは やっぱりこの美人から

<門世の柵>

< 鍵板画柵「大首の柵」>

< 懸世運(けよう)の柵 >

< 円窓石向妃図 >

< 弘仁の柵 >

< 緋薔薇頌 (背髪の柵)>

< バラライカの女の柵

昭和49年 71歳

10月 個展と講演のため4度目の渡米。

旅先で倒れ 帰国後 入院

11月 改組第6回 日展に 「捨身飼虎の柵」を出品。

昭和50年 72歳

病床にて 達磨図を多く描く。

9月13日 肝臓がんのため自宅で死去。

我は、ゴッホになる 棟方志功

大きい、大きい向日葵花、それも、真中にあの雌雄もない、花びらで囲われている

様な、カドミュームイエロー唯一彩に描きつくされてた、向日葵花が、満一杯、枯れて

いても咲き盛っていても、きっとその景色があることばかり想っていました。

ゴッホとテオドールの墓は、同じ凸字型の、新聞紙を全開きを横にしたぐらいの

大きさでした。 白い石の面に明朝字体の英書で(オランダ綴り)、黒く凹字に刻された

行儀のよいつつましい墓が、左右に並んでありました。

そこにはオカメツタというのですか、そんなツタがところかまわなく、ハビコッていま

した。ウラガナシイ気漂いがありました。

一寸前に置かれた花束がありました。オランダギクか、赤、紫、白の色々花でした。

ゴッホが、仲よかった弟と、こうして、静かに寝ている有様は、不思議な程に、

わたくしにも安心させられた様な、うれしい、ひっそりさでした。

思いがけない、沁み沁みさでした。

今度ヨーロッパに来て、システィンの天井絵を見て、ここに来たという事だけで

わたくしは、ナントモ知れない深い借金を、返し済んだ様な気がしました。

・・・一番好きな絵描きの仕事と、寝ている所に佇ったのですから、体心が、

ナンダカ胸から、肩から軽くなった様な塩梅でした。ーヨカッタ、ヨカッタと

側にいるチヤコや、巴里爾に話したのか、誰に話したのかワカラナイままに、

そう、独り言でした。

チヤの黛で、ヴィンセント・ヴァン。ゴッホ。 また テオドール・ヴァン・

ゴッホでしたか、それを拓さして頂いて参りました。

・・・・この棟方の 思い出話はまだまだ続くのですが~

とても長文、最後まで載せることが出来ません。 あしからず。

「棟方志功」の「板に咲く」15話から「棟方を追いかける~」13話 まで

実に、ながながと綴ってきましたが、これでお終いです。

「一人の画家」の一生・・・

しかし、これほど魅了した対象はそれほどはいません!

ブログをしながらも、新しい発見があり、これからの私の人生にも

役立つものをいただきました。

この20年 毎年、6月に上京して、近辺の(関東、信州)の

「美術館巡り」をして

美術の歴史や画家について勉強しているのですが、この歳(82歳)

もうそんなに先もない? だから、是非、この棟方の里

青森 棟方志功記念館へ 足を延ばしに来たいと思案中です。

先の、志功の「思い出」と同じように、志功が「ゴッホ」に。

私も「志功」の想いでを叶えられるように・・・現地へ・

ご愛読ありがとうゴザイマシタ!