昨年の秋、東京国立博物館で開催された「特別店 はにわ」を

見てきました。

今春、九州国立博物館で( 1.21~5.11)まで開催されます。

私の住んで居る福岡県苅田町には、多くの「古墳」がありすぐそばには

「御所山古墳」と「番塚古墳」「石塚山古墳」「恩塚古墳」があり

以前より古墳には関心があったので、昨年、「東京美術館めぐり」を

計画した際にそのチャンスがありたっぷり楽しんできました。

遅くなりましたが、新年に当たり、この「東京美術館めぐり」の模様を

アップしていこうと…。

まず この「はにわ」について

「埴輪」って何? なんですが…その前に「古墳」の説明を少し。

古墳は、一般的に3世紀中ごろから7世紀の「古墳時代」と呼ばれる時期に

土地を盛り上げて築いたお墓。 つまり墳丘をもつお墓を「古墳」と

呼びます。古墳は、各地域を治める大王や豪族のものから家族のもの

まで、時期とともに形も様々変化していきました。

「古墳といえば」の前方後円墳はもちろんのこと、四角いものもあれば、

丸いものもあります。いずれも亡骸を埋葬し土で盛り上げた古墳、

つまりお墓ということになります。

古墳と形 こんなに種類がありますよ。

近くの「御所山古墳」の写真です。(前方後円墳)です。

古墳は全国には16万基以上あるといわれ、前方後円墳の割合は、およそ

3.3%ほど…意外と少ないようです。

古墳の話を続けると、長くなりますのでまた機会があったら。

とにかく、皆さんに「埴輪」って 面白いので是非、九州に住んで居て

近くでこんな素晴らしい企画展が行われ機会に足を「九州国立博物館」へ

向けて頂きたいと思います。

埴輪って なに?

埴輪とは、王の墓である古墳に立て並べられた素焼きの造形です。

今から1750年ほど前に溯ります。

古墳時代350年間時代や地域ごとに個性豊かな埴輪が造られ、王を取り巻く

人々の当時の生活を今に伝えています。

「埴輪」は、古墳の上や周囲に並べられた巣焼物で、死者の魂を守ったり

沈めたりするものと考えられています。

古墳や埴輪が作られたのは、まだ文字が広まるより昔のことですが

調べてみると、楽器を弾いていたり、農具を持っていたり、服装も髪型など

昔の人の生活の様子を知ることが出来ます。

なかでも、国宝「埴輪、挂甲の武人」は最高傑作といえる作品です。

これは今回の特別展の「目玉」でもありますから「トクと御覧下さい」

他にその仲間たちが並んでいます。

同じ工房で作成された可能性も指摘されているほど、兄弟のようによく似た

埴輪が4体あります。そのうちの1体は、現在アメリカのシアトル美術館が

所蔵しており、日本で見られる機会は限られています。

頭から足まで完全武装しており、古墳時代の武人の様子を眼前に

見せてくれます。

国宝 シアトル美術館

☟ ☟

こんなに楽しいい「埴輪」も 「躍る人々」

![]()

( 楽しいですね~ これ男女ですかね )(見ぶり手振りも板についてる)

「笠をかぶり鍬をかつぐ農夫」「琴を弾く人」「琴を弾く男子像」

畑仕事? 凄いよ! 琴? もうすでに楽器があった

生活の中に「楽しむ」余裕? かな この時代に

女性の姿も多い…

「島田髷をした女」 すてきな髪形 お洒落の極み~

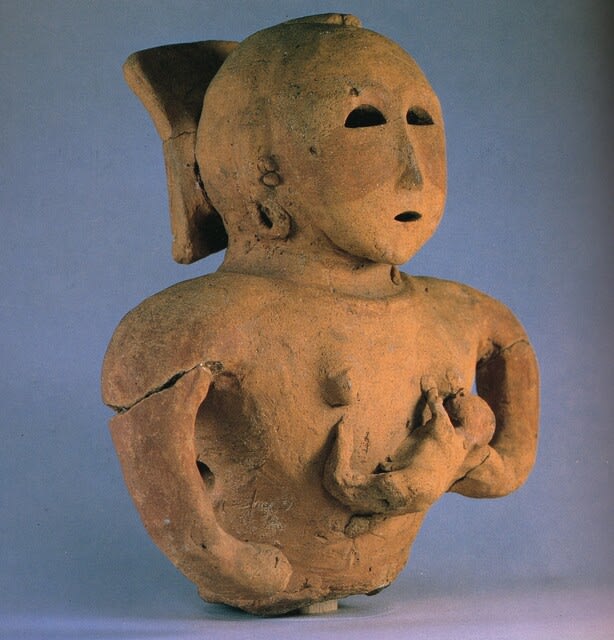

(子供に乳を飲ませていますよ)

(子供に乳を飲ませていますよ)

生活そのものを描写しています

「子を背負う女」 「正座の女」 「盃を捧げる女子」

これって、昔も今も 乾杯! 何かの宴会の音頭?

「膝まずく男女」

この家に、偉い方が訪問したのかな?

夫婦? きちんと礼を正してご挨拶なんでしょうか

それとも、「ハハッ~」王様の御成り…。

可愛いい動物たちも沢山顔を見せてくれます!

犬 鶏

馬 鹿 猿 牛

こんなものもありました 「家形埴輪」

古墳時代って、凄いね、現在の工房でも難題の造形をきちんと造ってる?

切妻造家

高層建築?

「舟形埴輪」

古墳時代は、船は波濤を超えた交流に用いられるだけでなく、死者の魂の

乗り物と考えられていました。

「埴輪棺」

これこそ 古墳の主人公が丁寧に納められた棺でしょう。

もちろん、地位やその人の歴史の証なのでいろいろな形があったようです。

「これは 等身大の棺? 凄く大きく 豪勢な造形ですよね」

まだまだ お見せしたほどの画像はありますが・・・・この辺で。

是非ぜひ、時間をなんとか見つけ出して、九州国立博物館へ!

5月11日までです。 時間はありますから。