春の大嵐再び、そしてようやく4月の陽光がさしてきた。

各地から、遅れた桜の便りも次々と・・・。

日に日に、暖かくなってきて、いよいよ春本番です。

この映画は、身も魂もやかれる、崇高な愛の物語だ。

これは、想像を絶する、母親の魂の軌跡をたどる旅路である。

至高のヒューマン・ミステリーに、心が震えずにはいられない。

国境を越えて、時を超えて、母なるものの過去をさかのぼって・・・。

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による、カナダ・フランス合作映画だ。

本物の映画とは、こういう作品を指すのではないだろうか。

数々の賞にも輝く、文句なしの、傑作。

双子の成長を描く旅を、ドラマは追っていく。

そこで二人は、憎しみと暴力にあふれた、家族の歴史の中で永遠の傷を負うのだ。

いやがうえにも・・・。

主人公の死から始まる、驚愕の感動作である。

初老の中東系カナダ人女性ナワル・マルワン(ルブナ・アザバル)は、ずっと世間に背を向けて生きてきた。

実の子である双子の姉弟、ジャンヌ(メリッサ・デゾルモー=プーラン)とシモン(マキシム・ゴーデット)にも、心を開くことはなかった。

そんな、どこか普通とは違う母親は、謎めいた遺言と二通の手紙を残して、この世を去った。

その二通の手紙は、ジャンヌとシモンが存在すら知らされていなかった、兄と父親に宛てられていた。

母の遺言は、いまどこにいるかわからない彼らを捜し出して、その手紙を渡すようにというものであった。

遺言に導かれて、初めて母の祖国の地を踏んだ姉弟は、母の数奇な人生と、家族の宿命を探り当てていくのだった。

現代と過去が交錯する時の流れを超えて、凄まじくも悲劇的な、母親の生きた軌跡が、次第に明らかにされてゆく。

カナダから中東へ舞台を移しながら、現在と過去を行き来するこの物語は、1970年代半ばのレバノン内戦に想を得たといわれるが、ドラマの中では特定の国名は伏せられている。

民族や宗教間の抗争、社会と人間の不寛容がもたらす、血塗られた歴史を背景に、そのあまりにも理不尽な暴力の渦中に呑み込まれていった、ヒロインの魂の旅路が、ドキュメンタリーのようなタッチで綴られる。

それは、痛切で、苛烈で、悲惨だ。

舞台劇が原作(ワジディ・ムアワッド)とは思えないダイナミックな映像が、この上なく緻密に練り上げられた、ミステリー仕立ての構成によって語られていくのだ。

現代のパートでは、真意の解らない遺言の内容に、心をかき乱された若い姉弟ジャンヌとシモンが、中東の異国の地で、母親の歩みをたどる姿を克明に描き出している。

彼らは、母の過去なんて全く知らないのだ。

ほとんど何の手がかりも持たない彼らが、戦争の生々しい傷跡が残る場所を訪ね、関係者の口から次々と飛び出す証言に、思わず息をのむ。

一方、過去(回想)のパートでは、異教徒の恋人との間に設けた、赤ん坊と離ればなれになった、ナワルの若き日のエピソードが展開される。

このとき、「いつか絶対にわが子を捜し出す」と固く誓った“約束”が、その後の主人公ナワルの呪われた運命を決定づけることになろうとは・・・。

別れた子を毎日思う彼女の母性本能は、自分が、戦禍の混乱を逃れて非難することよりも、息子が収容されているであろう孤児院ヘ向かわせるのだ。

そして、何もかもが焼き尽くされた血の海で、息子の死を知っても、無慈悲きわまりない暴力に果てのない絶望に襲われ、彼女の悲嘆はやむことはなかった。

いや、それが彼女の母性の強さだった。

現在と過去のふたつのパートを通して、あまりにも重い十字架を背負った、ひとりの母親像がくっきりと炙り出される。

幾つかの伏線や、それらのパズルのすべてのピースが揃うクライマックスでは、ついに、探し求め続けた父親と兄の信じがたい素性が判明し、二通の手紙の中身が明らかにされるのである。

登場人物が秘密を解明していくミステリーは、映画の作品にも数々あるが、このドラマのように、恐るべき真実が最後に待ち受ける物語はそうはない。

しかも、その真実は、果てしない暴力と憎悪の連鎖を断ち切ろうとした、主人公ナワルのかけがえのない祈りをはらみ、観る者の心を震わせずにはおかない。

フランス語圏では、近代史に埋もれた、集団虐殺を発掘する力作が次々と発表されているが、この前公開された「サラの鍵」も、過去の傷を自分の痛みとして共有させようとする手法が鮮やかだった。

この映画も、全編フランス語だ。

この作品の中で、若き日の母が村はずれで恋人と密会するシーンがある。

恋人は異教徒で、難民だ。

その彼が殺され、彼女はその直後に出産する。

でも、村を追われ、彼女は赤ん坊と生き別れになる。

父親は死んだのではないかと、誰もが思うはずだが・・・。

戦火の地で、愛児を捜す母親ナワルのさすらい、異教徒の苦悩、逮捕、拷問の日々をひとり演じ切るルブナ・アザバルの演技は、もはやこれが演技かと思えないほど、凄みを帯びた究極の‘美しさ’で迫ってくる。

そして、衝撃のラストを迎える時、父とは、兄とは、誰のことかが明らかにされる。

真実とは、かくも惨たらしいものか。

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のカナダ・フランス合作映画「灼熱の魂」は、人間の不寛容、不条理に対する、ひとりの女の魂の怒りと愛の叫びが、いつまでも怒涛のように寄せてくる。

こういう映画こそ、多くの人に是非観てほしいと痛切に思った。

胸が張り裂けるほどの、感動を覚えずにはいられなかった。

社会性あり、ミステリーの要素も十分で、発せられるメッセージ性もインパクトも、こんなに強烈な作品は稀有だろう。

滅多にお目にかかれない、まことに貴重なA級の名画であること疑いなし、多くの観客の賛辞に十二分に(!)応え得る、必見の叙事詩だ。

[JULIENの評価・・・★★★★★](★五つが最高点)

最新の画像[もっと見る]

-

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

-

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

-

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

5年前

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

5年前

-

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

-

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

-

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

-

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

-

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

-

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

-

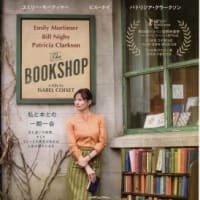

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

これはまた。

・・・・絶句してしまいました。

こういう映画には、滅多にお目にかかれませんね、ほんとうに・・・。

機会があれば、是非観て頂きたいものです。