・・・パダン・パダン・パダン・・・

・・・パダン・パダン・パダン・・・

愛に生きた世界の歌姫の、涙と喝采の物語(フランス・チェコ・イギリス合作)を鑑賞した。

シャンソンと言うと、イブ・モンタンの「枯葉」などを思い出すが、シャンソンは、秋がとてもよく似合うような気がする・・・。

ピアフは、当然「愛の讃歌」もいいが、自分の場合は、「パダン・パダン」により想いが深い。

歌というのは、いつも人それぞれの想いがあって、懐かしい。

だから、曲も好き好きがあっていいのだし、何かのときに、それは熱くよみがえってくる。

この映画のタイトルについている、“LA VIE EN ROSE ”(ラビアンローズ/バラ色の人生)も、エディット・ピアフの合言葉みたいなものだ。

ただ、日本人に特になじみの深い歌詞と言えば、このフレーズが一番かも知れない。

“あなたの燃える手で、あたしを抱きしめて・・・”

戦後の日本の歌姫、越路吹雪の代表曲である。

そして、言うまでもなく、この名曲「愛の讃歌」の生みの親がピアフである。

1915年、第一次世界大戦のさなか、戦火の渦のパリの町中に誕生したピアフは、路上で歌を歌う母親に養われて育った。一説には、路上で生まれたと言う説もあるがさだかではない。

それからのピアフは、祖母の経営する娼館に預けられたり、身を落ち着けるところもなく、さすらいの幼少時代を過ごした。

一時失明して、光を失うが、のち奇跡的に回復する。

16歳で、自立した人生を送るようになって、自分も母と同じく路上で歌を歌い日銭をかせいだ。

その稼ぎは、母親の数倍もあったというから、よほど歌がうまかったに違いない。

その後、大道芸人の父親に引き取られ、各地を転々としたピアフは、サーカス小屋のようなところで、父の大道芸の傍らで歌うことを覚える。

彼女が歌った時は、かなりの金が集まった。

彼女は、自分の歌が人の心を動かすのを知った。

ピアフが、再びパリのストリートで歌っていた時、彼女は、パリの名門クラブのオーナーの目にとまるところとなり、伝説の歌姫エディット・ピアフが誕生する。

エディット・ピアフの、波乱の生涯を綴ったこの作品は、今年2月フランスで公開された時、わずか2ヶ月で500万人を動員したという。この動員数は、フランス国民の10人の1人に相当するというから、大変なヒットだったらしい。

時代と国境を越えて、ピアフのシャンソンは歌われ続けている。

「愛の讃歌」「ばら色の人生」「水に流して」など、日本でも、越路吹雪にはじまり、加藤登紀子、美輪明宏、中島みゆき、桑田佳祐、椎名林檎ら、それぞれの世代・ジャンルを超えて歌い継がれている。

1963年、47歳で、リビエラでその短い生涯を閉じた、不世出の歌姫エディット・ピアフ・・・。

映画の監督は、「黙示録の天使たち」のオリヴィエ・ダアン、ヒロインのエディット・ピアフを演じるのは、マリオン・コティヤールという、今最も注目されるフランスの若手女優である。

映画は、現在と過去の時代を交錯させながら、ピアフの生涯を2時間20分で描ききる。

ピアフが三十代ではじめてめぐりあった、最愛の男性チャンピオンボクサー、マルセル・セルダンとのロマンスによって、彼女の歌は成長し、円熟し、更に磨きがかかった。

しかし・・・、それも長くは続かなかった。

彼は、妻子がありながら、ピアフとの強い愛を育んでいた。

そんな時、マルセルの乗っていた飛行機が、ピアフの待っているニューヨークへ発って間もなく墜落したのだ。

ピアフは、半狂乱になった。

やがて酒と麻薬に溺れるようになって、早すぎる晩年をもたらしたマルセルとの悲恋を中核において、ピアフのドラマは、「愛の讃歌」を高らかに謳いあげてゆく・・・。

彼女の47年の生涯を、エネルギッシュに、一気に駆け抜けていくのだ。

エディット・ピアフ役のコティヤールが、見事にピアフになりきっていて、実に素晴らしい演技をみせてくれている。秀逸と言ってもいい。

歌い、傷つき、愛し、そして生きた・・・。苛烈なまでに激しく・・・。

ピアフの、壮絶なまでの短い波乱の人生を知るとき、彼女の歌は一段と輝きを増すのだ。

加藤登紀子は、「たたきつけられる地面から、どんな時でも燃え上がる炎、それが、ピアフの歌だ」と、言っている。

今は昔、朗々と響くエディット・ピアフの歌声にしびれた時期もあった。

個人的には、やはり一番印象に残っているのは、あの「パダン・パダン」である・・・。

この曲が創唱されたのは、ピアフの死の10年前、麻薬に溺れ始めた頃のことだった。

・・・ピアフの歌は、ときに大らかに、ときに高らかに、女であるのに男のような、力強いリリシズムに溢れている。

聴いていると、ピアフの歌い方は中島みゆきの歌い方に似ているようにも思われる。

上映中の館内はやはり女性客が圧倒的に多く、映画「エディット・ピアフ」は、さながら音楽コンサートの趣きがあって、静かな熱気が満ちていた。

終幕近く、立つことさえ覚束ない病いをおして、大舞台で熱演中に、突然倒れ伏すピアフ・・・。

それでも、スクリーンの中で、ピアフは、鬼気迫る形相で、狂ったように必死で叫び続けた・・・。

「歌わせて!お願い、歌わせてよ!・・・歌うのよ!あたし、歌うのよ!」

エディット・ピアフの歌と名声は、今もなお世界の果てまでも、輝ける光芒を放ち続けている。

この映画、本年度のアカデミー賞候補に、早くも有力視されているそうだ。

さあ、果たしてどうか。

最新の画像[もっと見る]

-

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

-

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

-

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

-

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

-

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

-

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

-

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

-

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

-

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

-

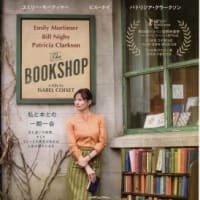

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

最初の訳は、岩谷時子さんだったような・・・。

それを越路吹雪さんが歌ったんですね。

これとて名訳の部類でしょう。

そのあと、美輪明宏訳で、本人がこれを歌ったそうですが・・・。美輪さんは、岩谷さんの訳が気に入らなかったのかも・・・。

岩谷訳は、原語より日本語への意訳の感が強かったのでしょうか。訳がうますぎるとも・・・。

あまりにも、日本語になりすぎているとか。

そこで、より原語に近い訳を試みたようですね。

フランス語をよく理解できる人は、そういう訳しかたをしたいかも・・・。

加藤登紀子さんも?

すると、もっと他にも、違う訳者がいるのかしら?

訳が気に入らないと言って、自分流に訳すというのは・・・?

どうなんでしょうね。

・・・<訳詩>は難しいですね。

でも、とどのつまり、歌は何といっても、その国の言葉で歌ってこそという気がしています。

個人的には、外国語の歌は、原語で歌った方がいいと思います。歌詞の内容とニュアンスさえ理解できれば、たとえ下手な外国語でも、その方が原詩の味を表現し得ると・・・。(外国の歌は、たとえ日本人でも外国語で)

逆に、日本の流行歌(演歌)をドイツ語とか、フランス語で歌ったら?これは、ナンセンスです。(聴いたことはありませんが)

ベートーベンの「合唱」をもし日本語で歌ったら?

いや、これは、どうしてもドイツ語でないと・・・。

シャンソンはフランス語、タンゴはスペイン語、カンツォーネはイタリア語でしょうね、やっぱり・・・。