日本でも大ヒットした「最強の二人」(2011年)の、エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカシュ両監督によるオリジナル新作コメディだ。

フランスの結婚式を題材に、そのプロデュースを担当する裏方や、新郎新婦の人間模様を描いている。

夕方から飲んで踊って騒いで、明け方まで続く披露宴の華やかさだ。

これは、フランス人の人生哲学に貫かれた、一種の人間讃歌である。

ドタバタ喜劇と言ってしまえばそれまでだが、移民、不法就労、といった近年フランスの抱える社会問題を取り上げてドラマに盛り込んでいる。

多国籍国家のフランスの内情も理解できる。

まあ、大いなる黒い笑いも満載の、群像コメディとして楽しめればよいではないか。

ウェディングプランナーのマックス(ジャン=ピエール・バクリ)は、30年間も結婚式のプロデュースをしてきたが、そろそろ自分の引退を考えているところだった。

そんなとき、17世紀に建てられた城を舞台にした、豪華な結婚式の披露宴の依頼が舞い込んできたのだ。

いつも通り、式を成功させようと準備を完璧なまでに整えたが、集まったスタッフたちは、何と経験皆無のウェーター、主義主張ばかりが強いバンドマン、招待客のスマホ撮影にきれるカメラマン、そんな彼らもつまみ食いにばかりうつつをぬかし、とんだ曲者揃いだった・・・。

そんなことで、食材が痛んでしまうトラブルが発生したり、想定外のピンチを何とか乗り切ろうとするが、さらなる惨事が待ち受けているのだった。

人生は思い通りにならないことの連続だ。

このことを、映画はいやというほど見せつける。

そこには、思いがけない喜びや幸せを手にする瞬間が訪れるものだ。

温かな感動が伝わってくることもある。

何だかんだで、にわか作りの多国籍チームの描くドタバタ劇は、どこか温かな感動をともなっていて、映画作りの手さばきの鮮やかさが目につく。

毒は毒でよし(?)、笑いは笑いでまたよしと、こんな映画も面白い。

脇を固める演技陣もジャン=ポール・ルーヴ、ジル・ルルーシュ、ヴァンサン・マケーニュといった結構な実力派が揃い、映画や演劇での活動ジャンルの異なる俳優たちが集まって、エスプリのきいた大きく愉快な物語を構成する。

式の余興で宙を舞うパフォーマンスが披露されるが、夜空に忽然と姿を消してしまうシーンは圧巻だ。

ピエールは巨大な風船に体をくくりつけて、中に浮かんでいて、スタッフは地上で必死になってその命綱をつかんでいるだが、突然停電があったりして、思わず命綱を手離してしまう場面など大きな見どころだ。

フランスでは近年テロが多発しており、国内に暗澹たるムードが漂っている中で、エリック、オリヴィエ両監督のこの映画に対する熱い思いは十分伝わってくる。

フランス映画「セラヴィ!」 (人生ってこんなものさ)は、風刺と皮肉の効いたセリフでにぎやかだが、笑いと涙を忘れさせない。

観客には心温かい効能をもたらす作品だ。

結婚式の群像劇は多々あるが、裏方に徹した人物を主役級に登場させたものは珍しいだろう。

ドタバタも笑いに包まれる。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

映画は横浜シネマジャック&ベティ(TEL045-243-9800)などで7月27日(金)まで上映中。

次回はフランス映画「グッバイ・ゴダール!」を取り上げます。

鬱陶しい梅雨が短くして明けて、いよいよ本格的な夏の訪れとなった。

空青く、白い雲が流れている。

時は過ぎ、季節は移り、人は変わり、そして映画もまた様々である。

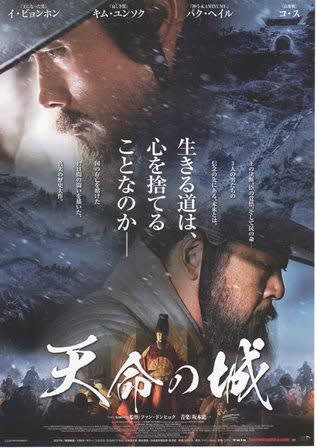

久しぶりに韓国歴史映画を取り上げてみた。

国家の存亡は一瞬にして変わる。

1636年12月、中国全土を支配していた明が衰退し、清の大群が朝鮮に侵入した。

ここに勃発した「丙子の役」は、朝鮮王朝史上最も熾烈な戦いと言われる。

その最後の47日間を、「怪しい彼女」(2014年)のファン・ドンヒョク監督が映画化した。

この「丙子の役」を書いたキム・フンのベストセラー小説「南漢山城」が原作だ。

厳冬の中で、飢えと、忍び寄る絶体絶命の状況を背景に、朝鮮王朝は最大の危機を迎えていた。

孤立無援の「南漢山城」で生き残る道は、民を守るか、死を覚悟で戦うか、同じ国への忠誠心をもつ二人の家臣の異なる信念の闘いの末に、未来のために下した王の決断は・・・。

天命を背負う男たちの生き様が、時代を超えて迫ってくる。

清に攻め込まれた朝鮮王朝16代目の王仁祖(パク・ヘイル)ほか、朝廷中枢の大臣らは兵13000人とともに南漢山城に籠城する。

圧倒的な軍事力を持つ清に包囲され、冬の寒さにも悩まされ、重臣のチェ・ミョンギル(イ・ビョンホン)らの和親派とキム・サンホン(キム・ユンソク)らの抗戦派が対立を深めていくのだったが・・・。

一国のリーダーである王仁祖の決断、臣の覚悟、民の平和・・・、非常に切迫した逆境の中で生まれる、3人の男のスリリングでドラマティックなぶつかり合いがリアルに描かれる。

ドラマは、全編を通じて重厚で深みがあり、大作らしい趣きもある。

和真派と主戦派に分かれた朝廷が対立し、王はその狭間で苦渋の決断を迫られる。

一国の天命を背負った彼らの誇り高き生き様が、熱い思いで伝わってくる。

いま民衆のために何を選択すべきかというテーマを鋭く突きつけてきて、380年以上の時を経た現代社会に深く共感できるメッセージが伝わってくる。

清との和平交渉を進める大臣ミョンギル役のイ・ビョンホンは、「王になった男」以来の歴史時代劇の主演となっており、沈着冷静なキャラクターを高潔に演じていて好感が持てる。

音楽は、世界的にも名声の高い坂本龍一が韓国映画を初めて手がけ、迫力ある重厚なサウンドを盛り上げている。

映画の最後、籠城した朝鮮王朝第16代王が、清の皇帝の面前で額を地面にこすりつけて謝罪するおなじみの場面は、胸の熱くなるシーンだ。

この事件で、王仁祖の息子3人は人質として清に連れてゆかれ、数十万人という朝鮮の民衆は捕虜となったのだ。

それは、王仁祖の失政が招いた、前代未聞の惨状であった。

韓国歴史ドラマは、数多くテレビなどでもお目にかかるが、このファン・ドンヒョク監督の韓国映画「天命の城」は前半やや堅苦しい気もしたが、国の存亡を賭けた戦いを、厳しくも冷徹な目で見つめた歴史大作ともいえる。

れっきとした史実が背景にあり、結構見応えのある一作だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス映画「セラヴィ!」を取り上げます。

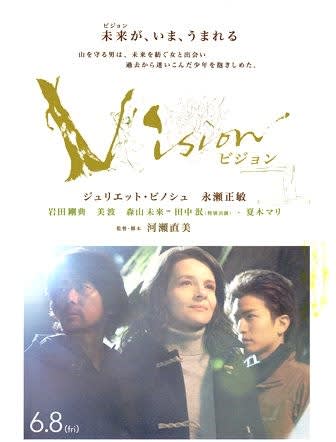

「萌の朱雀」(1997年)以来、河瀬直美監督10作目の長編映画である。

しかし誰もが楽しめるという映像世界とは、ひと味違っている。

今回はフランスの名女優ジュリエット・ピノシュを迎えて、河瀬監督自身の、映画作りの原点・奈良吉野が舞台となっている。

ジュリエット・ピノシュの起用は、その意外性(?)にちょっと驚きだ。

河瀬監督は、この大物女優に対しても遠慮することなく、ヒロインは役柄になりきるために、撮影中は地元で寝泊まりするというルールにピノシュは従った。

自然との共生や輪廻について、幽玄な山々の森を背景に、河瀬監督のテーマは凝縮されている。

きわめて前衛的、あるいは抽象的ともとれる、生きることの意味を問う壮麗な観念論が広がる。

観客はこの作品でも、また自分や世界を見直すという意味で、それぞれの感性なり想像力をかきたてられるのだ。

詩情豊かな、神秘の叙事詩といえる。

世界中を旅しながら、紀行文、エッセイを執筆するフランス人エッセイスト、ジャンヌ(ジュリエット・ピノシュ)は、通訳でアシスタントの花(美波)とともに、とあるリサーチのため奈良県の吉野を訪れる。

杉の木の連立する山間で生活している山守の無口な男、智(永瀬正敏)は、森で暮す女アキ(夏木マリ)の予告通りジャンヌと出会い、文化の壁を越え、次第に心を通わせていく。

そして智と同じように山を守って生きる山守の青年鈴(岩田剛典)、漁師の岳(森山未来)や源(田中泯)らとの運命の歯車が回り始める・・・。

二人の男には悲しい過去があり、そんな中で"Vision ビジョン"は生まれようとしていた・・・。

ヒロインのジャンヌが、自然豊かな神秘の地を訪れた理由は何だったのだろうか。

そして、吉野の森と山とともに生きる智が見た未来(ビジョン)は何だったのだろうか。

このドラマに明確に断じる答えはない。

それは観客が考えるのだ。

この映画で語られる「ビジョン」とは、1000年に1度現われて人間からあらゆる精神的な苦痛を取り去るという薬草のことを意味し、ジャンヌはそれを探している。

智はその存在さえ知らない。

住民として登場するアキは、森の意向を伝える(?)巫女のような存在を思わせ、深い緑の森とともに神秘的な雰囲気が漂う。

アキの言う「1000年に1度の時が迫っている」とは、思い切った台詞だ。

この物語の背景には、当然林業の衰退ということもあろう。

河瀬直美監督は、森と人間について希薄な関係性を強く意識しているのでもない。

確かに、開発は進み、災害が引き起こされる。これは現実の姿だ。

人間は、もっと森そのものとの関りを持つべきだろうが、映画としてはどうしても観念的だ。

映画「Vision ビジョン」は、母なる大地を生きることに真摯に向き合おうとする、河瀬直美監督の<美学>が放つ、いのちの物語である。

ジュリエット・ピノシュだが、映画撮影中は寺の宿坊で寝起きし、朝のお勤めもこなし、パン食ではなく玄米食で通したそうだ。

いやいや、なかなかの女優だ。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

横浜シネマリン(TEL045-341-3180)にて7月6日(金)まで上映中。

次回は韓国映画「天命の城」を取り上げます。

家族が絡んだいろいろな事件の報道から、着想を得たといわれる。

それが善であれ悪であれ、「家族」の持つ絆については一考させられる。

是枝裕和監督、原作、脚本、編集による最新のオリジナル作品だ。

今回、カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを獲得した。

これまでもずっと家族を描き続けてきた是枝監督が、今までの問題意識や作劇手法のすべてを注入した迫力が伝わってくる。

大体犯罪を生活の糧にしていて、決してほめられたものではない。

ところが、この映画の一家は幸せそうで楽しそうなのだ。

何故なのだろうか。

是枝監督は、犯罪を重ねる家族の姿を通して、人間の真のつながり、絆とは何かを問いかける。

高層マンションの谷間にぽつんと取り残された古い平屋・・・。

いまにも壊れそうで、ごみ屋敷のようなぼろぼろの家に、家族6人がひしめきあって暮らしている。

少年祥汰(城桧吏)はそこに住みながら、学校には行かせてもらえず、父親の治(リリー・フランキー)から、万引きの手口を教わりながら、スーパーや駄菓子店で犯行を重ねている。

家の持ち主は祖母の初枝(樹木希林)だが、クリーニングで働く母信代(安藤サクラ)とその妹の亜紀(松岡茉優)も、祖母の年金をあてに暮らしていて、足りない分を治と祥汰の万引きで補っているのだった。

ある冬の日、祥汰と「仕事」を終えた治は、近くの団地の廊下で、寒さに凍えていた5歳の少女ゆり(佐々木みゆ)を、思わず連れて帰った。

彼は少女をすぐにも返そうかと考えたが、親による虐待の影も見え、彼女を家族の一員に入れたのだった。

こうして、一家6人は、貧しいながらも仲良く暮らしていた。

やがて、祥汰は盗みに疑問を抱き始め、ゆりが行方不明になったことがニュースで報じられ、年金を頼りにしていた祖母の死は家族の日常を一変させることになった・・・。

ドラマ全体を眺めたとき、社会の不条理、たとえそれが反社会的であれ、血のつながりの不確かなものであるとしても、負の部分を含めて人間をあぶり出し、生きることの切なさと厳しさを感じさせる。

世の中、決してきれいごとではない。

贅沢な生活をしているわけではない。

美味しいものを食べているのでもない。

でも貧しいものは貧しい。

そうした現代のひずみに光をあて、子供たちの繊細な表情や感情の機微に、格差社会に取り残された声なき人々のすがたをスクリーンに描いた。

文学でいえば、芥川賞と直木賞の、いわばほどよい商業主義を取り入れた、純文学作品の趣きも少なからずあって、圧倒的な生々しさが感性として伝わってくる。

決して同情を得る家族の話ではないのだが、見終えてから思い出すと、何だか少し目頭が熱くなるような作品だ。

出演者は、誰もが自然体で好感が持てる。

子役にしても、演技が演技のように見えない。

監督は、決して細かい指示を与える人ではないそうだ。

指示しなくても、こんなに自然の演技ができるのだろうか。

これを、是枝マジックというのか。

雑多な登場人物がいて、雑駁な群像劇のようでもあるが、せせこましさも含めたこの「雑駁」がとらえどころのない大きなテーマ「絆」とつながっている。

格差社会の底辺で暮らす、ある家族の物語である。

誰もが抱える過去の傷や影、誰かに何かしらつながりを求めようとする心象・・・。

正義とは何か。

通り過ぎ、見過ごされている人たちの存在、家族のつながり、人が人を裁くことの意味・・・。

どこか息苦しい、いまの社会の空気を突き破るかのような新鮮な衝撃がある。

是枝裕和原案、監督、脚本、編集の日本映画「万引き家族」は、都会で生きるある普通でない、異端の家族を通して、人と人とのつながりを掘り下げており、今回のカンヌ国際映画祭最高賞パルムドールに輝いた。

21年ぶりの日本の快挙だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆」(★五つが最高点)

映画は現在全国シネコン他で上映中。

―追記―

是枝裕和監督は、「公権力とは距離を置くべきだ」として、林文科相の祝意などを固辞する意向でいる。

安倍首相が何らの祝意をも伝えていないことを野党が批判しているが、そんなことを是枝監督はさらさら気にする様子はなく、あくまでも自身の正しい振る舞いから、公権力からの祝意を辞退する方針だそうだ。

是枝監督は、自治体からの顕彰などの申し出でも全て辞退しているそうだ。

う~ん、是枝監督のその気持ちは痛いほど理解できる。

フランスの有力紙「フィガロ」は、パルムドール受賞は日本政府にとっていかにもきまりが悪いらしく、そもそもこの作品自体日本政府への強烈な批評が評価されて受賞に結び着いたと分析している。

是枝監督の、日本の政治、文化についての強い風刺が作品ににじみ出いるからだ。

今回の日本映画のパルムドール受賞は、いろいろな問題を投げかけている。

次回は日本映画「Vision ビジョン」を取り上げます。

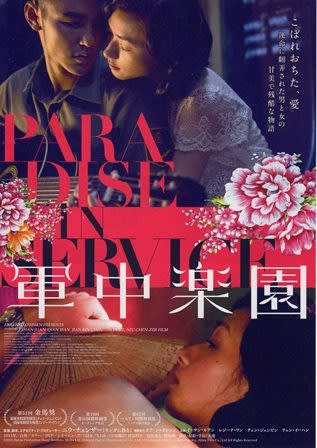

中国と台湾が対立し、かつて攻防の最前線だった金門島に実在した娼館を舞台に、若き兵士の苦悩や男女の不条理な運命を描いた台湾映画である。

金門島は日本の小豆島ほどの小さな島で、台湾本島からは280㎞離れており、中国大陸側の最も近い島とは2㎞余りの距離に位置している。

1949年に中国共産党との内戦に敗れ、台湾に撤退した国民党は、反撃の拠点として金門島を要塞化し、大陸との砲撃戦は1970年代まで続いたのだった。

「モンガに散る」(2010年)の台北生まれのニウ・チェンザー監督は、歴史を紡いでいく台湾映画として、この悲哀の叙情詩を作り上げた。

この映画の時代は、日本の戦後の混乱期であった。

1969年・・・。

砲撃の降り注ぐ攻防最前線の小さな島に配属された青年兵バオタイ(イーサン・ルアン)は、エリート部隊に配属されるも、泳ぎができないことがわかり「特約茶室」を管理する831部隊で働くことになった。

「特約茶室」とは、「軍中楽園」とも呼ばれる娼館(慰安所)のことだった。

そこには、様々な事情を抱えて働く女たちがいた。

バオタイは、どこか影のある女ニーニー(レジーナ・ワン)と出会い、奇妙な友情を育んでいた。

男たちに愛を囁く、小悪魔的なアジャオ(チェン・イーハン)との未来を夢見る、一途な老兵ラオジャン(チェン・ジェンビン)もいた。

また、過酷な現実に打ちのめされた若き兵士ホワシンは、空虚な愛に逃避しようとしていた。

ある日、バオタイのもとに純潔を誓った婚約者から、別れの手紙が届く。

その悲しみを受け止めてくれたニーニーにやがて惹かれていくバオタイだが、彼女が許されぬある「罪」を背負っていることを知るのだった・・・。

複雑な当時の時代背景を綿密にリサーチして、複雑な歴史を真摯に描いている点に好感が持てる。

鮮やかな色彩感覚で、匂い立つエロティシズムと、耽美な世界を作り上げている。

1992年に閉鎖されるまで、40年間も公然の秘密とされた「楽園」を、リアリティ豊かに再現している。

ただここでは戒厳令下の先頭最前線とはいえ、戦争の狂気やスペクタクル、バイオレンスはほとんど表には出ない。

戦争の悲惨さや慰安婦制度の是非は語られない。

ひとりの青年兵が、軍で運営する娼館で働きながら、男女の欲望や純愛、偽り、殺害の人間模様を見つめながら成長していく過程が静かに語られる。

ニウ・チェンザー監督は父が軍人で、49年に蒋介石とともに台湾に渡った。

いわば、彼も「中国難民」のひとりだ。

彼は、その望郷の念と哀しみに向き合い続けてきて、台湾の独立派でも国民党派でもないと明言している。

歴史を認めること、直視することが、この作品の伝えたいことだ。

台湾映画「軍中楽園」は、小さな島の慰安所での、ある時代、ある人々それぞれの人生模様を映し出して共感を呼ぶ。

いまではここに描かれる娼館はもうないが、歴史の残酷な断片を切り取った、もの悲しい映画である。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

現在横浜シネマジャック&ベティ(TEL045-243-9800)で6月22日(金)まで上映中。

次回は日本映画「万引き家族」を取り上げます。

1973年、アラン・ドロンとのデュエット曲「あまい囁き」が全世界で大ヒットとなった。

タイトルの副題はそこから来ているようだ。

ダリダの美貌とエキゾティックな歌声は、フランス全土に社会現象を起こしたほどであった。

三十年間も輝き続けた国民的スター歌手ダリダは、数々の情熱的な恋愛に翻弄され続け、1987年に54歳で自らその命を絶った。

愛と孤独の生涯を生きた輝く歌姫の人生を、フランスのヒットメーカー、リサ・アズエロス監督がドラマティックな軌跡をたどりながら活写した。

ダリダはエジプト出身のイタリア人で、のちにフランス国籍を取得し、デビュー曲から一世を風靡し、世界股にかけて活躍した。

脚本も担当したリサ・アズエロス監督は、何と「太陽がいっぱい」(1960年)でアラン・ドロンの恋人役を演じたマリー・ラフォレの娘だそうだ。

ドラマは、ダリダ(スヴェヴァ・アルヴィティ)が34歳で自殺未遂し、そのことが世界に報じられるところから始まる。

その1ヵ月前、恋人のルイジ(アレッサンドロ・ボルギ)が拳銃自殺を遂げていた。

ダリダの方は一命をとりとめるが、パリ近郊の施設に移される。

23歳でデビューしたダリダは、ミス・エジプトに選ばれ、その美貌とエキゾティックな語りかけるような歌い方で大スターになる。

だがその実彼女は、夫を愛し子供を育てる、平凡な幸せに憧れていたのだった。

しかし、恋に落ちては別れを繰り返し、傷ついたダリダの歌の表現力は磨かれ、年下のルチオ(ブレンノ・プラシド)との恋を「十八歳の彼」に込めて、元夫のルシアン(ジャン=ポールルーヴ)が自殺した時は「灰色の途」、妖しい魅力の男性リシャール(ニコラ・デュヴォシェル)と出会って「あまい囁き」と、私生活のすべては歌に結びついていく。

彼女にとって、幸福と不幸は隣り合わせであった・・・。

登場する人物は皆役作りに凝っていて、性格がよく表れているようだ。

オーディションで200人から選ばれたという、ヒロインを演じるスヴェヴァ・アルヴィティはイタリアのローマの生まれで、17歳でニューヨークに渡り、モデルとして活躍していた。

2010年、「ソフィア・ローレン 母の愛」で女優デビューした。

この女優はなかなか存在感のあるオーラを放っており、文字通りイタリアの大女優ソフィア・ローレンを思わせ、彫りの深い美貌とすらりと伸びた美しい手足は、ダリダという人気歌手の役に見事に嵌まっている感じだ。

ダリダにもオーラがあり、いつも心を込めて歌を歌う。成功は必ずあとからきっと追って来る。

そこには数奇な人生の運命も伴われて・・・。

彼女の放つオーラも、周りの男たちの心をかき乱し、男たちは嫉妬や絶望で身を崩し、ダリダは自分の罪悪感(?!)で心を病む。

それでも、彼女の心が侵され傷つけられるほど、歌声は深みを持ち人々を惹きつけていく。

スターの伝記にはいろいろ難しいこともあるが、この作品に限ってはそれでも一応の成功を収めているように思える。

どらまの最終盤、リシャールが自殺し、愛する人の自殺が3人目となって4年後、1987年、「人生に耐えられない。許して」と、ダリダは遺書を残して自殺する。享年54歳だった。

名曲の数々と華麗なファッションが耳や目を楽しませてくれるが、傷つくほどに歌が深みと輝きを増すというのは、どうにもやるせないものだ。

女優マリー・ラフォレを母に持つリサ・アズエロス監督のフランス映画「ダリダ~ あまい囁き~」は、自分の心に正直に生きたひとりの歌姫を描いて飽きることはない。

ちょっと悲しい音楽映画のようではあるが・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

現在横浜シネマジャック&ベティ(TEL:045-243-9800)で6月15日(金)まで上映中。

次回は台湾映画「軍中楽園」を取り上げます。

日本ではあまり知られていない、カナダの画家モード・ルイス(1903年-1970年)の実話だ。

彼女の創作活動と結婚生活に光を当てた、すてきな人間ドラマが伝わってくる。

猫などの動物をユーモラスに誇張して描き、鮮やかな配色の草木や田舎の風景など、どれをとっても明るく愛くるしい。

絵画は温かな描き方で、こんな絵の描き手が、このドラマのような壮絶な人生を送っていたとは・・・!

四季折々の、厳しいけれども美しい自然を背景に、三角屋根のちっぽけな家がアトリエとなり、それもこれもがまるで芸術作品のように、時の流れを描き出している。

アイルランド・ダブリン出身のアシュリング・ウォルシュ監督の作品で、登場する夫婦の静謐な迫力が、二つの魂と交わりながら、「しあわせ」とは何かを優しく語りかけてくる一作だ。

カナダ東部ノバスコシア州・・・。

絵を描くことと自由を愛するモード(サリー・ホーキンス)は、小さな町で厳格な叔母アイダ(ガブリエリ・ローズ)と暮らしていた。

モードは兄や叔母の冷たさに耐えていたが、自立を求め、一人の男が店の壁に張った家政婦募集の広告を見て彼の家に押しかけ、住み込みで働かせてもらうことにした。

その男エベレット(イーサン・ホーク)は、魚の行商人で、町外れの粗末な一軒家に住んでいた。

モードは子供の頃から重いリュウマチを患い、一族から厄介者扱いされてきた。

一方エベレットは孤児院で育ち、学もなく、電気もない小さな家で、生きるのに精一杯だった。

やがて二人は結婚し、そんなはみ出し者同士の同居生活はトラブル続きだったが、無欲で多くを望まないモードの描く絵を5ドルで買ってくれるサンドラ(カリ・マチェット)のいるおかげで、夫婦の世界はささやかな変化を見せ始める。

そうしてモードの絵は次第に評判となり、アメリカのニクソン大統領から依頼が来るが・・・。

粗暴な魚の行商人と、家事をせっせとこなし絵も描くヒロインは行くあてもない。孤独な男女は結婚するといつも寄り添っている。

そして、貧しいが豊かな居場所を自分たちで見つけていく。

ひとつベッドに雑魚寝で、厭なら出て行けといわれるモードだが、喧嘩もするが簡単にはひるまず、絵の具を買うお金が欲しいなどとねだったり、要求は抜け目なく、まあまあ二人は結婚したわけだ。

妻は有名人となり、夫にはそれも不満でまた喧嘩したりもする。

でも、何となく仲良くなったりする。

わずか4メートル四方の家で、絵を描きながら暮らすモードを演じるのは、「ブルー・ジャスミン」(2013年)の実力派サリー・ホーキンスで、妻への愛と尊敬の念も無骨なエベレットに扮するのはアカデミー賞ノミネート組のイーサン・ホークで、このはみ出し者同士がいつしかお互いを認め合い、結婚にこぎつける過程もわかるような気がする。

粗末な家の室内の壁から外壁まで、モードは絵を描き続ける。

67年の生涯を終えるまで・・・。

主人公の病状が悪化する中で、わが手に抱かないまま別れ、養子に出された娘のことも気にかかっている。

それでもわが子との対面は望まず、その心情が胸を打つ。

そんな生き方が二人の夫婦のありかたなのだ。

これを時間が育てる夫婦の愛というのだろうか。

社会からつまはじきにされた二人が愛を育み、ささやかに生きている。

その不器用な(?)女が、何とも言えない輝きをこの作品にもたらしている。

カナダ・アイルランド合作映画「しあわせの絵の具/愛を描く人 モード・ルイス」は、小品ながら心温まる芯の通った作品で、見応えのある感動作といえる。

いい映画だ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス映画「ダリダ~あまい囁き~」をとりあげます。

季節は早いもので、晩春を越していつの間にか立夏も過ぎて、もう初夏の勢いである。

この連休中は、映画館もシネコンも大いににぎわったようだ。

さてと・・・。

老いと死を描いたあの「愛、アムール」(2012年)から早くも6年になる。

ドイツ出身のオーストリアの巨匠ミヒャエル・ハネケ監督の、衝撃的な喜劇ともいわれる最新作である。

タイトルはハッピーだが、映画は真逆だ。

この作品には不幸と絶望が渦巻いていて、何とも寒々とした映画なのだ。

登場人物たちの深層心理を読み解いていくと、身も凍るような恐怖を感じると同時に、乾き切った溜息の漏れる悍ましさに痛々しささえ感じられる。

ドーバー海峡を望むフランス北部の大都市カレー・・・。

薬物中毒に陥った母親の入院で、ひとりぼっちになった13才の少女エヴ(ファンティーヌ・アルドゥアン)は、母と離婚した父トマ(マチュー・カソヴィッツ)のもとに身を寄せる。

ブルジョワのロラン家は、三世帯が一緒に暮らしている。

家長のジョルジュ(ジャン=ルイ・トランティニャン)はすでに建築業を引退し、娘アンヌ(イザベル・ユベール)と息子ピエール(フランツ・ロゴフスキ)も専務として母のもとで働いている。

アンヌの弟トマにはエヴの母親と別れた後に再婚した妻アナイス(ローラ・ファーリンデン)と幼い息子ポールがいる。

この裕福な一家を、事件が次々と襲ってくる。

アンヌの会社の建設現場での地すべりで作業員が負傷したかと思うと、祖父ジョルジュが自殺を図ったのちさらに死の機会を探していく。

混乱の中で、家族に伏在した亀裂が顕在化する。

トマもエヴも祖父ジョルジュも、それぞれが秘密を抱えており、いつも同じテーブルを囲んでいるのに誰もが自分のことにしか関心を持っていないのだ・・・。

少女エヴは、バラバラの家族の中にいて、次第に孤独を深めていく。

幼くして父に捨てられ、愛に飢え、死とSNSの闇に取りつかれたエヴの閉ざされた心を、ジョルジュの衝撃の告白がいやが上にもこじ開けるのだ。

現代社会は、容易にいつだって誰ともつながることができる。

それなのに、同居していながらばらばらに隔絶しているロラン家の対比はどうだろう。

そこには重い現実が横たわっている。

愛でなければそれは憎しみなのか。

そうではない。無関心なのだ。ひたすら無関心なのだ。

祖父とエヴの、似た者同士(?)の怖さを感じさせる喜劇(?!)なのだ。

いやいや・・・。

円熟味のこもった、個々の人間描写には頭の下がる思いがする。

上品ぶっていながら、どこか人の悪い、人間階級の痛々しさがのぞかれて、それは滑稽以外の何ものでもない。

フランス・ドイツ・オーストリア合作映画「ハッピーエンド」は、裕福な家族に亀裂が走り、衝撃のラストにはこれまた驚くばかりである。

これを、不気味なサスペンスをともなったブラックユーモアの世界というのだろうか。

この映画の鑑賞後の心理は、複雑の一言に尽きる。

孤独な魂の出会いによって、禁断の扉が開く。

冒頭のスマートフォンに映る動画の場面からスタートして、破滅的な人間心理の内奥を照射して、ミヒャエル・ハネケ監督の力量は確かで、ともにヨーロッパ屈指の並み居る実力俳優の饗宴にはさすがに酔いしれる!

名監督のもとに、素晴しい出演者たちが集まったものだ。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はカナダ・アイルランド合作映画「しあわせの絵の具/愛を描く人 モード・ルイス」を取り上げます。

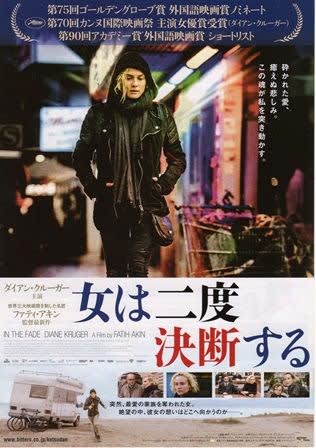

この作品は、最後まで鑑賞するときわめて衝撃的だ。

2000年代に、ドイツ各地でネオナチによる外国人を狙った連続テロ事件が起きた。

その事件を契機に、両親がトルコ移民のファティ・アキン監督が着想を得た新作だ。

打ち砕かれた愛と、癒されることのない深い悲しみ・・・。

気骨ある作風で国際的評価の高い名匠ファティ・アキン監督は、ベルリン・カンヌ・ヴェネチアの世界三大映画祭すべてで主要賞受賞経験を持ち、ここに悲しくも痛ましい実在の事件をもとに、自ら脚本を書き映画化した。

テロによって最愛の人を失ったとき、その悲しみにどう向き合えばよいのか。

主演のダイアン・クルーガーは、家族を亡くした女性の悲しみや怒り、絶望をまざまざと伝え、心の痛む作品に熱気がこもっている。

カンヌ国際映画祭では、主演女優賞を獲得した。

ドイツ、ハンブルグ・・・。

カティヤ(ダイアン・クルーガー)は、トルコ系移民のヌーリ(ヌーマン・アチャル)と結婚し、息子ロッコ(ラファエル・サンタナ)も生まれ、幸せな家庭を築いていた。

ある日、ヌーリの事務所の前で白昼爆弾が暴発し、ヌーリとロッコが犠牲になる。

警察は外国人同士の抗争を疑うが、ドイツ人による人種差別テロであることが判明する。

しかし証拠不十分、アリバイ、目撃証言無効と・・・、身をえぐられるような裁判にカティヤの心の傷は深まっていく・・・。

警察は、移民同士の争いから、麻薬使用の過去があるカティヤの証言から連想される「ネオナチの仕業」は無視、それが「NSU事件」(国家社会主義地下組織)の解放に7年もの歳月を要した遠因のようだが、ドイツ社会に対する不信も大きいようだ。

犯人は逮捕され、裁判となれば無罪とは・・・。

犯人に罪を償わせたいと、一度はそう思った決断は見事に裏切られ、彼女は二度目の決断を下した。

被害者がここでは悪人扱いされ、犯人は仲間の偽証もあって無罪放免だ。

理不尽がまかり通るのか。

カティヤは許せない。

警察の考えや司法の非情・・・、移民とともに暮らすドイツの現状がいかに複雑かわかるような気がする。

ドイツ映画「女は二度決断する」は、ファティ・アキン監督の巧みな構成とも相まって、欧州のねじれた(?)価値観が映し出されている感じだ。

映画後半のテーマは復讐だ。

この作品の中、ジャーナリスト顔負けの緻密な取材を重ねて、遺族の本音を探っていったダイアン・クルーガーの時間をかけた役作りといい、さすがの熱演が光っている。

映画のラストは、観客の賛否が分かれるところだが、ヒロインの最後の衝撃の決断は考えさせられる。

アメリカやヨーロッパに現実に存在する、地球上の排外主義の是非とともに・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はフランス・ドイツ・オーストリア合作映画「ハッピーエンド」を取り上げます。

過去のどんな映画でも、まずお目にかかったことはない。

過去の常識を超えて、ミッションを遂行する女スパイの壮絶な運命を描いている。

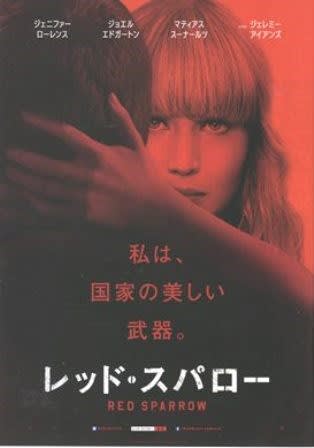

元CIA局員ジェイソン・マシューズ原作のベストセラー小説を、「レボリューション」 (2015年)をはじめ、大ヒットシリーズで監督を務めたフランシス・ローレンスが全編をサスペンスフルに映画化した。

「スパロー(すずめ)」とは、肉体関係を利用して工作対象を操り、ミッションを遂行する、そんなハニートラッ プ専門の情報員のことを指している。

バレリーナの将来が怪我のために断たれたドミニカ・エゴロワ(ジェニファー・ローレンス)に、ロシア情報庁幹部の叔父ワーニャ(マティアス・スーナールツ)が救いの手を差し伸べる。

エゴロワは一晩だけ国家のために働けば、病気の母の治療費を援助するという言葉に説得されて、ロシアの諜報機関の訓練施設に送られる。

だが、そこはハニートラップと心理操作を武器として、ミッションの遂行をするスパイ=〈スパロー〉の養成機関だったのだ。

そして持ち前の美貌と頭脳で、ドミニカ自身はは望まないながらも、その訓練施設では、彼女を一流の〈スパロー〉に育て上げることが真の狙いだった。

ドミニカに最初に与えられたミッションは、アメリカCIAに接近し、ロシア政府内に潜むスパイの名を聞き出すことであった。

しかし、その任務は、ドミニカを想像できない運命に導き、彼女は敵国アメリカならず、祖国ロシアからも狙われることになるのだった・・・。

養成機関での授業は陰惨そのものだ。

監督官に、皆の前で「服を脱げ」と命じられるのは序の口だし、暴力とエロチシズムの匂いが漂い、目を覆いたくなるようなシーンの連続だ。

ドミニカはしかし、ここは生きるためにと腹をくくって、氷のような表情で突き進むことになる。

シリーズ作品でジェニファー・ローレンスとタッグを組んだフランシス・ローレンス監督は、瞬間瞬間を鮮烈にリアルに描き出している。

ジェニファー・ローレンスの渾身の演技も、これはもう見応え十分だ。

大国間の舞台裏で陰謀と欲望が渦巻くストーリーは、信じがたい未来へ向かって、突進していく。

ハニートラップの究極技が見ものである。

ロシア政府から最重要任務を任されたヒロインが、米露両国を手玉に取る。

胸のすくような展開である。

それも、信じがたい罠を仕掛けて・・・。

知恵と勇気、決断力と美しさを最大限に、ドミニカが持てる才能を遺憾なく発揮するわけだ。

現場の人間が知りえない、スパイ活動の実態や裏テクニックが盛り込まれたストーリーには、要所要所でサプライズと衝撃を用意されている。

以前から、この女優と監督は強力なタッグを組んでいる。

厳冬の中のブダペストのロケ、ヒロインの衣装のデザイン、早いテンポで展開するストーリーともども、全編にみなぎるサスペンスには拍手を送りたい。

作品に登場するブダペストはあまりロケに登場しないところだし、映画では元はといえばロシア・アートを基調とした大胆な色彩の使い分けも際立っている。

フランシス・ローレンス監督のアメリカ映画「レッド・スパロー」は、結構見どころの多い、興味深い娯楽作品としてはまあ飽きない2時間20分だ。

物語の中で、CIA捜査官のお人よしすぎるのは気になったが・・・。

[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)

次回はドイツ映画「女は二度決断する」を取り上げます。