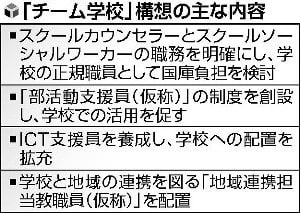

国の中央教育審議会では、今、「チームとしての学校」(いわゆる「チーム学校」)と「地域とともにある学校」(コミュニティ・スクール)に関する二つの諮問について審議が行われています。先日、「チーム学校」についての中間まとめが公表されましたね。

「チーム学校」とは、学校現場が抱える様々な問題が増える中、「教員以外の専門スタッフ」を拡充し、教職員との「チーム」を組む形で、適切な役割分担を図ろうとする構想です。これによって、先生方は授業を中心とした子どもへの指導に専念できるというもの。「教員以外の専門スタッフ」の占める割合って、日本の学校は欧米諸国に比べると非常に小さいのですね。そういえば、向こうの映画なんか見ていても、「先生」以外のスタッフってよく出てきますよね。カウンセラーとかコーチとか。

日本にも、最近はスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカー(なんでカタカナなんだ!?)など心理や福祉の専門スタッフが配置されるようになっていますが、これがなかなか十分には機能していると言い難い部分もあり。スクールソーシャルワーカーは、先日の川崎市の中学生殺害事件の際に担任から支援を要請されなかったということもあって、今後法的な位置づけも検討されるようです。

あるいは、子どもたちの学習そのものをサポートする人とか、部活動の指導者、理科の実験補助スタッフといった専門スタッフを、これから学校に増やしていく方向のようです。特に、教員の大きな負担となっていると言われる部活動の指導者については、技術系の指導をするコーチ的な立場だけではなく、正規の学校職員と位置づけることによって、正式な顧問として認められるという。これは助かる先生方も多いかもしれませんね。まあ、「部活動支援員」だけでその人が食っていけるかどうかは別としても。

あと、私が期待しているのは、「地域連携担当教職員」の設置です。実は、今でも青森県ではすべての学校に、地域との窓口となる先生を置くようお願いしているのですが、実際には教頭先生が窓口教員になっていることが多く、また、「名前だけ」という学校も多いようです。これも法的にきちんと位置づけられるようになれば、「地域に開かれた学校」、「地域とともにある学校」づくりに向けて大きく前進することになるでしょう。先日の野澤令照さんの講演でも、コーディネーターは学校と地域に「デュアル」にいるべきだとおっしゃていました。要は意識の問題で、そういう役割を持った先生が学校にいるということ、その存在が広く知られることが大切なんだと思います。

そもそも、これまでの学校が「チーム」ではなかったのかという議論はさておき、先生がなんでもかんでも背負い過ぎだったのは確かです。教育の専門職ではない新たな「風」を学校に吹き込ませた「チーム学校」として、それぞれの役割分担のもとで動いていけたら、学校は、子どもたちにとってさらに居心地のいい場所になっていくのではと期待しています。