今回ご紹介するのは「面白くてよくわかる!アドラー心理学」(監修:星一郎)です。

-----内容-----

劣等感に負けない勇気。

⚪「勇気づけ」で人生が変わる

⚪「劣等感」は幸福の鍵にもなる

⚪すべての悩みは対人関係にある

人の行動は過去ではなく、未来に掲げる目標によって決まる。

-----感想-----

これまでにアドラー心理学の本は三冊ほど読んでいます。

「マンガでやさしくわかるアドラー心理学 人間関係編」岩井俊憲

「嫌われる勇気」岸見一郎 古賀史健

「幸せになる勇気」岸見一郎 古賀史健

「面白くてよくわかる!」のシリーズは過去に「面白くてよくわかる! ユング心理学」(著:福島哲夫)と「面白くてよくわかる!フロイト精神分析」(監修:竹田青嗣)を読み、見開き2ページで左側のページをイラストにし、文章も分かりやすく書かれているので読みやすかったです。

フロイトやユングの生い立ちも書かれていて興味深かったことから、アドラー心理学についても「面白くてよくわかる!」を読みアドラーがどんな人だったのか、そしてアドラー心理学の基本的な部分についての理解を深めてみようと思いました。

P14「死を意識する体験を重ねた幼少時代」

アドラーは子供の頃、何度も死を意識する体験をしたとのことです。

流感や肺炎で何度か生死をさまよったり、くる病にかかり全身包帯だらけで過ごしたり、馬車にはねられ瀕死の重傷になったりしました。

さらに同じ部屋で寝ていた弟が朝起きると亡くなったりもしていました。

それらの体験から「死への畏怖」を抱くようになり、後にそれを乗り越えようと医師を目指し実際に医師になったとのことです。

過去に読んだアドラー心理学の本ではこういった生い立ちについては書かれていなかったので、こんなに何度も死を間近に感じていたことに驚きました。

P20「カウンセリング志向とフロイトとの出会い」

アドラーは医師として患者と向き合ううちに、独自のカウンセリング手法を築いていきます。

従来の医療と違い、患者と医師が対等で好意的な関係を築き、その中からよりよい医療を行おうとするものです。

これは医者が絶対的権威だったこの時代では珍しい考えだったようです。

またアドラーは1900年に、世間で批判を浴びたフロイトの著作「夢判断」について支持する出版物を出し、それがきっかけでフロイトから主催する勉強会への招待があり、二人の交流が始まったとありました。

これも他のアドラー心理学の本では書かれていなかったので興味深かったです。

P22「フロイトとの決別」

フロイト「人は“性欲”という本能的衝動によって動かされている」

アドラー「いいえ、人は強くなりたいという“劣等感の克服”があるから行動するのだ」

フロイト「人には意識と無意識の世界がある」

アドラー「人の人格はそれ自体が一つの単位であり、分割して考えることはできない」

フロイトとアドラーの対立としてこれらのことが紹介されていました。

注目は「人には意識と無意識がある」をアドラーが否定している点で、これだとフロイトと同じく「人には意識と無意識がある」と考えながらもフロイトと決別したユングとも考えが合わないです。

二人ともフロイトと決別しながらも組むことはなく三つ巴になったのは明確な考えの違いがあったからなのだなと思います。

そして三人とも優れた人物で後の心理学に大きな影響を与えたことから現在の世で「心理学三大巨頭」と呼ばれるようになりました。

また、アドラー心理学の正式名である「個人心理学」の名前の由来についても書かれていました。

この名前には「心理とはすべて全体にまとまった一つの有機体だ」とする主張が込められているとのことです。

これはフロイトとの対立で出てきた「人の人格はそれ自体が一つの単位であり、分割して考えることはできない」そのものだと思います。

P34「人の行動は、過去ではなく目的で決まる」

「人の行動はすべて何らかの原因によって決まる」という考えに基づく捉え方を心理学では「原因論」と言います。

これに対して「何が目的でその行動をしたのか」「何を達成したくて、その行為に出たのか」にフォーカスしてその人を捉えようとするのを「目的論」と言います。

そして「アドラー心理学では、人の行動は「その人がどうなりたいか」という目的に基づいて表れていると考えます。これが他の心理学との大きな違いです。」とありました。

この考え方は他のアドラー心理学の本の感想記事でも書いたとおり、女性が男性から酷い目に遭わされて激しいトラウマになり心身症を患っているようなケースでも、「あなたは自分が変わらずにいたいという目的を達成するために、トラウマを作り上げている」と言うことになってしまうため、注意が必要な考え方だと思います。

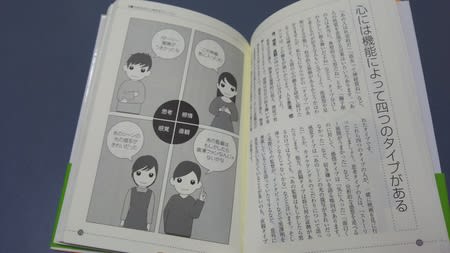

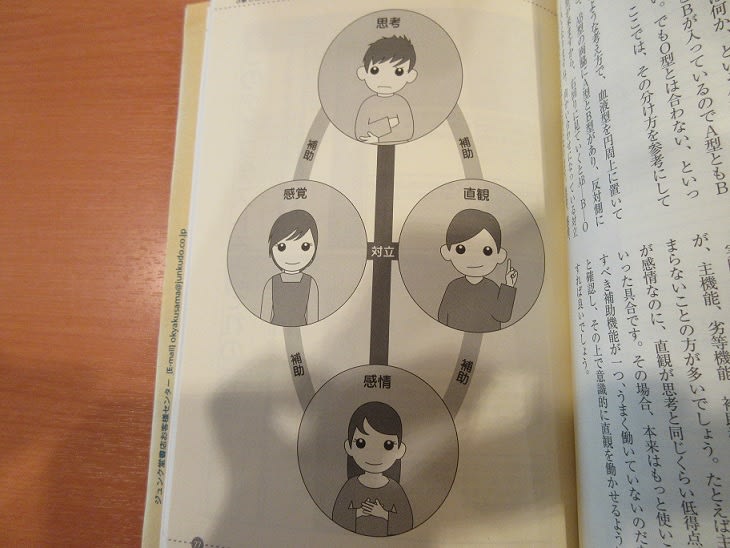

P44「全体論について」

心と体、理性と感情、意識と無意識など、人を部分に分けその集合体として捉えることを「要素還元論」と言うとのことです。

そして心も体も意識も無意識も全て統合された一まとまりとして人を捉えることを全体論と言うとのことです。

フロイトの精神分析学とユングの分析心理学は要素還元論となり、アドラーの個人心理学は全体論となります。

これは私の感性には要素還元論のほうが合い、そしてフロイトよりもユングの考え方のほうが合います。

ちなみにこの三人の心理学を全体で見た時はユング、アドラー、フロイトの順で相性の良さを感じます。

P54「対人関係には3つのタイプがある」

①師匠と弟子の関係

師匠が絶対的な権力を持ち支配し、弟子は人格、考え方全てにおいて全面的に師匠に降伏します。

②教師と生徒の関係

知識など、部分的に教師が上の立場となって、生徒はそれを教わり、考え方や人格までは支配されないです。

③友達の関係

1、2のような縦関係ではなく、ネットワークのように広がる横の関係で、上が一方的に指導や支配をしたり、下の者が自分の何かを捨てたりすることはないです。

アドラー心理学では③のフレンドリーな関係を望ましいものとしているとのことです。

たとえ学校の教師と生徒、職場の上司と部下、親子など「教える側と教えられる側」という立場同士であろうと、③の関係が好ましいとあり、たしかに一方的に指導や支配をされるのはうんざりとして嫌ですし、③の関係が望ましいと思います。

P56「精神内界論と対人関係論」

精神内界論は「対人関係の問題や課題は、その人の過去や内面に発生の原因がある」という考え方で、フロイトやユングはこちらです。

対人関係論は「人のあらゆる行動は、現在生じている人間関係上の課題や問題を解決するために起こっている」という考え方で、アドラーはこちらです。

この本では精神内界論について「過去に原因を求めてそれを心の中で改善しようとすると、何らかのコンプレックスや嫌悪感を克服することを目指さなければならず、それは長く難しい道のりになるかも知れません」とありました。

そして対人関係論については「過去のコンプレックスはさておき、とにかく今の対人関係をよくする対応を具体的に考え、関係を良好にできれば、ネガティブな感情を苦労して乗り越えなくても、生活や人生は快適なものへと変わる」とありました。

これはアドラー心理学のほうがお手軽で手っ取り早いというのを言っていると思います。

ただしアドラー心理学には体育会的で強引な面もあるため、「絶対にアドラー心理学のほうが良い」と妄信するのは危険だと思います。

P58「共同体感覚について」

共同体感覚とは「自分は共同体全体の一部であり、共同体とともに生きていく」と自然に感じられる感覚のことです。

家族、組織のような狭義の意味ではなく、社会全体や国家、地球規模で捉えられる感覚のものを言います。

これがしっかり備わっている人は誰かの役に立ちたい、世の中に貢献したいと考え、また友人や仲間に関心を寄せ、自分の家族を大切に思う意識が自然に働くとのことです。

この本では共同体感覚が何度も出てきて分かりやすく解説されていました。

P70「認知論について」

人は物事を捉える時、自分なりの解釈をして捉え、ありのままの現実を体験しているように思えても、それは「自分のフィルター」を通して、自分なりの意味づけをした、その人だけの現実でしかないとのことです。

全ては主観的な体験でしかなく、こうした捉え方を「認知論」と言うとありました。

また、19~20世紀頃までの心理学は客観的、自然科学的な立場での観察や解釈を前提としていましたが、アドラーは人の心の理解には認知論による立場が不可欠であると説いていたとのことです。

これは「イメージの心理学」というユング心理学の本に出てきた「「私」の心理学」と同じ考え方です。

人の心の全てを自然科学的な立場で解釈するのは無理ですし、認知論的な考え方は大事だと思います。

P78「ライフスタイルについて」

アドラー心理学ではそれぞれの人の、人生の目的や目標への、独自の行動パターンやスタイルのことをライフスタイルと言います。

一般的には「生活様式のこだわり」のような使い方をされることが多い言葉ですが、アドラー心理学ではその人自身を示す根源的な信念の意味として使われるとのことです。

P84「生き方は幼少期までに決まる」

ライフスタイルは誕生直後から6歳くらいまでの生活環境や心身状態に影響を受けて形成されるとアドラーは考えたとのことです。

これは幼少期の教育は凄く大事ということです。

ただしこの意味を履き違え、いわゆる教育ママ化して無理やり勉強を押し付けるようなやり方をすると、歪んだ人格が形成される危険性が出てきます。

ライフスタイルとはその人の行動パターンや信念のことなのですから、その人が窮屈さを感じずのびのびと生きていけるように(好き放題甘やかすという意味ではないです)教育したほうが良いと思います。

P86「器官劣等性について」

アドラーは患者の診断中に、聴覚に障害がありながらも努力でそれを発達させたり、幼少期は病弱でもそれを克服して普通の人より優れた身体能力を持つようになった人が多いことに気付きます。

そしてそうした体の弱点を「器官劣等性」と呼び、それを克服することはむしろ優れた能力を身に付けることになると分析しているとのことです。

器官劣等性は結果としてライフスタイルに影響を与え、プラスの影響かマイナスの影響かは、その人の選択によるとありました。

なので器官劣等性を上手に克服すると、非常に強く、有能な人物になる可能性があるとのことです。

例として視力と聴力と言葉を失いながら社会福祉家として大事業を成したヘレン・ケラー、聴力が不自由な作曲家ベートーヴェン、幼い頃の火傷で左手に障害を抱え医学の道に邁進した野口英世が挙げられていました。

P94「「早期回想」について」

幼少期の記憶を現在その人がどう解釈しているかにスポットを当て、そこからライフスタイル形成について解析することです。

このことから、アドラー心理学も過去の記憶を無視しているわけではないことが分かります。

ただしその記憶が「トラウマ」となっていることについては否定しているため、そこにフロイトやユングとの大きな違いがあります。

P132「「なぜ?」ではなく「どうしたら?」が人を育む」

これはアドラー心理学のスローガンとのことです。

不登校の子どもに「なぜ不登校になったのか」と聞くのは苦しませることにしかならないとのことです。

不登校の原因を解明し向き合うのはとても時間と労力のかかることで、しかも向き合ったところで必ず不登校から立ち直るとも言えないので、それよりは「どうしたら学校に行けるようになるか」という目的設定のもとに、その子の行動を変えていく方が有効な解決手段になるとありました。

これは一見良さそうに見えるのですが、悪用すると社会生活の様々なケースで心の中の思いを無視して行動だけ変えることを迫ることになるので注意が必要です。

その人の心の中の思いを無視して全然違う行動を取ることを無理やり押し付けるのは強いストレスになると思います。

この本はかなり文章が穏やかで静かに書かれていて読みやすかったです。

アドラーは自己啓発の父とも呼ばれています。

世の中に出回っている自己啓発関係の本に書かれていることは、大抵はアドラー心理学の考えと同じとのことです。

アドラー心理学には大事な部分を「勇気を持て」で片付けようとするなど体育会的な面もあるため、企業などがそのまま体育会的な解釈をして「変わるためには勇気を持て。心理学三大巨頭のアドラーもそう言っている。変われないのなら、それはお前に勇気がないからだ」と悪用することに注意が必要だと思います。

そして良い面もたくさんあるのでそれを取り入れ、自分自身を生きやすくするのに生かしていくのが理想的だと思います。

※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方はこちらをどうぞ。

※図書ランキングはこちらをどうぞ。