月初めのこの日。

早くもチラシに登場した民俗歳時の一例である夏越しの祓い。

知らず知らずに積もった半年間の身の穢れや罪を祓い、夏後の半年間を無病息災で暮らせるように願う神事がある。

その日に「水無月」と呼ばれる菓子を食べると話してくださった斑鳩町に住む女性。

三角形の水無月は小豆餡を散らした外郎を、どうぞ食べてくださいと口にしたそのお味。

ほどよい甘味が美味しかった。

女性の出身は京都。

生まれ育った地域でごく普通に食べていたというが、私は聞き始め、いや食べ初めだった。

できれば30日に買って食べたい天平庵の水無月。

そう、思っていた6月10日は早くも茅の輪くぐりがはじまる。

京都北山・上賀茂神社で行われる「茅の輪くぐり初め」のニュースを知って食べたくなった。

また、同じ日の10日は京都・伏見稲荷神社で、田舞歌を奏しながら「御田舞」が行われるようだ。

食べたくなればどこへ行く。

もちろんチラシで宣伝していた天平庵。

近いところにある大和郡山店に出かけた。

商品棚に大々的に並べているのかと思えば違った。

店員さんにここですと言われて目を落としたショーケースの一角。

4個入り、3個入りのパック詰めが2品。

その程度に、奈良ではまだまだ知られていない水無月だと思った。

眺めていたらもう一人の店員さんが寄ってきたので、一つくださいと伝えた。

パックに入れ替えますので少々お待ちください、と言われたので、そんなん申しわけないからスーパーと同じようにシール貼りでお願いします、と言えば、そういうわけにはいきませんから、とご丁寧な扱いに天平庵とわかる袋に入れてくださった。

1個で申しわけない、と言えば、6月30日は夏越しの祓です。

どうぞ、予約も承っておりますので、と言われたので、それはまたそのときにでも、と言いつつ、実は、京都の上賀茂神社では今日6月10日が「茅の輪くぐり初め」をされるので、買いに来ました、と・・・。

京都の人には馴染みのある茅の輪くぐりに水無月の詞章。

その日に食べる水無月餅。

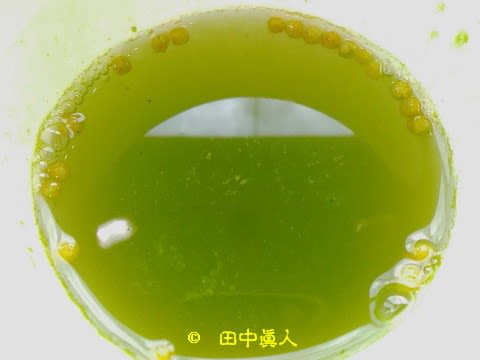

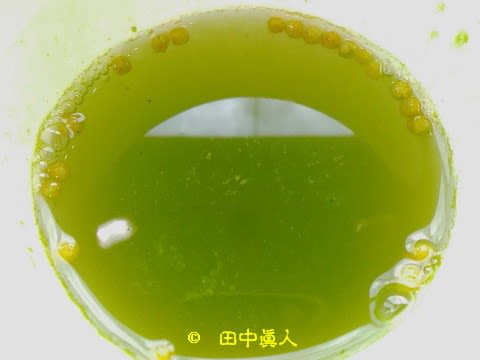

京都から奈良に嫁いで来られたご婦人に教わったのです、と伝えたらたいそう喜んでくださって、これも縁ですから、ここでお茶の一杯を、と用意してくださった梅抹茶。

冷水で作ってくださったもてなしサービスの梅抹茶の美味しいこと。

梅の主張はそれほどでもなく出汁的なお味に思わず旨い!。

ごくごく飲み干す梅抹茶。

疲れも暑さもぶっ飛ぶほどの美味しさだ。

こんなに美味しい梅抹茶は、価格はいくら(※870円)とPOP表示していたから、同店舗で売っているようだが、天平庵のHPに掲載はない。

通販なども探してみたが見つからない。

店舗売り専用商品かもしれない。

たった1個の水無月餅を早速いただく。

この大きさは実にコンパクト。

お腹にもたれるまでとはいかない大きさが嬉しい。

小豆餡の外郎の二層構造。

見るからに美味しそう。

格式、お構いないしにフォークでちょこっと切って一口。

食べた瞬間に発した声が、あまぁー、である。

思っていたよりも甘い。

特に外郎が甘い。

もっちゃり食感の外郎を二口食べて、これはいかんと思って手を止めた。

ラップに包んで冷蔵庫行き。

甘ったるさを少しでも落としたくてそうした。

それから10日後の21日。

目出度い祝いの贈り物を届けてくれた義兄夫妻。

手土産に選んだ甘いものは・・千寿庵吉宗の水無月だった。

手にしたかーさんが食べてくださいと云ったが、私が買って食べた天平庵の水無月には見向きをしなかった。

買ってくるよと伝えても反応は疎かだったのに、えっ、である。

和菓子の水無月は京都の風習。

奈良では元々その風習がなかったところに和菓子屋さんが提供するようになった。

いつしか宣伝効果も働いてか、購入者も増えているような気がするが、奈良にある夏越しの祓えを存じているのはどれくらいになるだろうか。

それはともかく千寿庵吉宗の水無月の味わいである。

くどくない甘さの水無月餅。

外郎そのものはどちらかといえば甘さを売りにしていないだろうに。

強調もしないしっとり感のある水無月。

小豆餡も落ち着きのある味わい。

これなら私も勧める美味しさ。

どうか夏越しの祓えが行われる6月30日にいただくのがよろしいでおます。

(R1. 6. 1、10、21 SB805SH撮影)

早くもチラシに登場した民俗歳時の一例である夏越しの祓い。

知らず知らずに積もった半年間の身の穢れや罪を祓い、夏後の半年間を無病息災で暮らせるように願う神事がある。

その日に「水無月」と呼ばれる菓子を食べると話してくださった斑鳩町に住む女性。

三角形の水無月は小豆餡を散らした外郎を、どうぞ食べてくださいと口にしたそのお味。

ほどよい甘味が美味しかった。

女性の出身は京都。

生まれ育った地域でごく普通に食べていたというが、私は聞き始め、いや食べ初めだった。

できれば30日に買って食べたい天平庵の水無月。

そう、思っていた6月10日は早くも茅の輪くぐりがはじまる。

京都北山・上賀茂神社で行われる「茅の輪くぐり初め」のニュースを知って食べたくなった。

また、同じ日の10日は京都・伏見稲荷神社で、田舞歌を奏しながら「御田舞」が行われるようだ。

食べたくなればどこへ行く。

もちろんチラシで宣伝していた天平庵。

近いところにある大和郡山店に出かけた。

商品棚に大々的に並べているのかと思えば違った。

店員さんにここですと言われて目を落としたショーケースの一角。

4個入り、3個入りのパック詰めが2品。

その程度に、奈良ではまだまだ知られていない水無月だと思った。

眺めていたらもう一人の店員さんが寄ってきたので、一つくださいと伝えた。

パックに入れ替えますので少々お待ちください、と言われたので、そんなん申しわけないからスーパーと同じようにシール貼りでお願いします、と言えば、そういうわけにはいきませんから、とご丁寧な扱いに天平庵とわかる袋に入れてくださった。

1個で申しわけない、と言えば、6月30日は夏越しの祓です。

どうぞ、予約も承っておりますので、と言われたので、それはまたそのときにでも、と言いつつ、実は、京都の上賀茂神社では今日6月10日が「茅の輪くぐり初め」をされるので、買いに来ました、と・・・。

京都の人には馴染みのある茅の輪くぐりに水無月の詞章。

その日に食べる水無月餅。

京都から奈良に嫁いで来られたご婦人に教わったのです、と伝えたらたいそう喜んでくださって、これも縁ですから、ここでお茶の一杯を、と用意してくださった梅抹茶。

冷水で作ってくださったもてなしサービスの梅抹茶の美味しいこと。

梅の主張はそれほどでもなく出汁的なお味に思わず旨い!。

ごくごく飲み干す梅抹茶。

疲れも暑さもぶっ飛ぶほどの美味しさだ。

こんなに美味しい梅抹茶は、価格はいくら(※870円)とPOP表示していたから、同店舗で売っているようだが、天平庵のHPに掲載はない。

通販なども探してみたが見つからない。

店舗売り専用商品かもしれない。

たった1個の水無月餅を早速いただく。

この大きさは実にコンパクト。

お腹にもたれるまでとはいかない大きさが嬉しい。

小豆餡の外郎の二層構造。

見るからに美味しそう。

格式、お構いないしにフォークでちょこっと切って一口。

食べた瞬間に発した声が、あまぁー、である。

思っていたよりも甘い。

特に外郎が甘い。

もっちゃり食感の外郎を二口食べて、これはいかんと思って手を止めた。

ラップに包んで冷蔵庫行き。

甘ったるさを少しでも落としたくてそうした。

それから10日後の21日。

目出度い祝いの贈り物を届けてくれた義兄夫妻。

手土産に選んだ甘いものは・・千寿庵吉宗の水無月だった。

手にしたかーさんが食べてくださいと云ったが、私が買って食べた天平庵の水無月には見向きをしなかった。

買ってくるよと伝えても反応は疎かだったのに、えっ、である。

和菓子の水無月は京都の風習。

奈良では元々その風習がなかったところに和菓子屋さんが提供するようになった。

いつしか宣伝効果も働いてか、購入者も増えているような気がするが、奈良にある夏越しの祓えを存じているのはどれくらいになるだろうか。

それはともかく千寿庵吉宗の水無月の味わいである。

くどくない甘さの水無月餅。

外郎そのものはどちらかといえば甘さを売りにしていないだろうに。

強調もしないしっとり感のある水無月。

小豆餡も落ち着きのある味わい。

これなら私も勧める美味しさ。

どうか夏越しの祓えが行われる6月30日にいただくのがよろしいでおます。

(R1. 6. 1、10、21 SB805SH撮影)