平成25年の5月12日。

立ち寄った山添村大塩に住むYさんが話してくださった

ブトクスベ。

数年前、母親が作っていたブトクスベは、端切れの綿生地を丸太のような形に。

それを藁でぐるりと巻いて固定した。

梅雨が明けたころから虫がわきだす夏場の畑。

あまりにも多い虫に、難儀する農作業。

今も虫除けに使っているブトクスベは、夏場以降、秋の稲刈りが終わるころまで使用している、と話していた。

さらに、話してくれた虫除けのブトクスベ。

実は、数本が残っている、というブトクスベは、Yさんの母親がつくった母親の遺産である。

昔ながらのブトクスベは、腰のベルトに挿していた。

女性の場合は手に持ってである。

火を点けたブトクスベはじわじわと燃えるが、炎にならない。

煙だけが発生するブトクスベ。

その煙の威力は、蚊取り線香よりも虫によく効くという。

(H25. 4.27 SB932SH撮影)

Yさんが話してくれたブトクスベの形は、どんなものなんだろうか。

見たこともないブトクスベは、もう見ることはないのだろうか。

Yさんの話によれば、農小屋にある、という。

できれば見せていただきたい、とお願いを何度かしたが、お家の事情もあって、拝見することはなかったブトクスベが、県立民俗博物館に展示された。

春の企画展「

お米作りと神々への祈り」に展示された「ブトクスベ」はガラスケース越しに拝見できた。

(H28. 5.24 SB932SH撮影)

展示キャプションに書いてあった呼称「ブヨクスベ」※()表記の別称は「ブトクスベ」。

地方、地域によって「ブト」を「ブヨ」と呼ぶところもある。

うちの大ばあさんは、農家ではないが、「ブヨ」と、呼んでいた。

農業もしていた母方の母屋も同じく「ブト」だったらしく、他に言い方はなかったのか、問うた95歳のおふくろは、「ブト」しか知らん、という。

一方、家人は枚岡が出里。

「ブト」とも「ブヨ」とも、どちらも通じていた、という。

「農作業、山仕事の際に、蚊や虻(あぶ)、”ブヨ”などの害虫から、身を守るための道具。

内部にヨモギや粟殻、布などを入れて、火を点ける。

立つ煙で害虫を追い払う。

腰に吊るしたり、手で持ったりして使った(※若干補正)」の解説である。

「ブヨクスベ」の入手先は、宇陀市菟田野の松井。

私が県内の記録中に耳にしたのは、「ブヨ(蚋)」でなく、「ブト」がほとんど。

「ブヨ(蚋)」は、正式には「ブユ(蚋)」と呼ばれるハエによく似た「ブユ」科の昆虫。

人畜から血を吸う害虫として嫌われていると、

ウイキペディアにあった。

体長が、3mmほどの害虫は、農家にとっては、嫌われ者。

「アブ」と同じハエの仲間だが、刺されたときは、痛いし、痒くなるわ、翌日に腫れるわ・・。

実は、刺しているわけでなく、皮膚を嚙みちぎって吸血する。

尤も、吸うのは

メスだけだが・・。

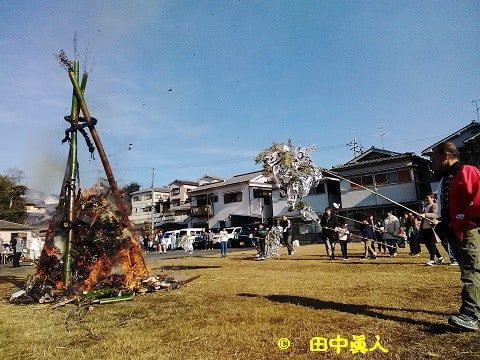

ちなみに県内各地で行われている小正月のトンド焼きの習俗に、ちぎったモチをとんど火に投げ入れながら詞章を唱える「ブトの口焼き」がある。

事例は少ないが、ブトクスベを話してくださったYさんと同じ山添村の大塩に住む

K家は「ブトの口焼き」の実例を見せてくださった。

場は、トンド場でなくお家の囲炉裏。

家族そろって行っていた「ハチノハリ ムカデノクチ ハミノクチ サシタリカブレタリ ミナヤケヨ」。

詞章を囃しながら、ちぎった餅を囲炉裏に投げ入れて、危害を加える嫌な虫とか蛇に見立てた餅を囲炉裏の火に・・・みな焼けよ、だ。

同村の切幡に住むOさんは、囲炉裏でなく火鉢に餅を投げ入れていた、という。

K家もまた、「ブトクスベ」があった。

綿の肌着を藁で巻いて火を点ける。

夏の農作業に出かける際、腰に挿した「ブトクスベ」は、日常の生活に必要な農道具だった。

宇陀市

榛原の額井では、トンドに投げ込む「ブトノクチ」を拝見したことがある。

「ブトノクチ ハミノクチ」と、いいながらちぎった餅をトンドの火に投げ入れる。

無病息災を祈るまじないとされる「ブトノクチ」である。

額井から近隣村の

小鹿野の大とんど取材のときに聞いた「ブトノクチ」。

かつては、トンドのときに「ブトノクチ ハミノクチ」をいいながら、ちぎった餅をとんどにくべていた。

「アブの眼や」と、いって餅をちぎり、火中に投げ入れた。

Tさん夫妻が、昔の情景を思い出してくれたとんど焼きの習俗である。

昭和63年10月、天理市楢町の楢町史編集委員会が発行した『楢町史』がある。

「1月15日の朝、正月の注連縄、門松などを集めてトンドで焼きあげた。トンドの火で焼いた餅を食べると歯が強くなる。“ブトの口も焼こう、ノミの口も、シラメ(※虱;しらみ)の口も焼こう”と云って餅を焼いた。」

明日香村の上(かむら)で取材したお家行事の

小正月の小豆飯御供巡拝の際に、話してくださった上垣内のトンドでの行為。

「ブトも、蚊もいっしょくた、まとめて口や」と、いうて投げていた。

「ブトの口、ハブ(※普段はヘビと云っている蛇のことを、トンドのときはハブの名称になるそうだ)の口」と、云いながら、小さく千切った餅をトンドの火に投げ入れた。

噛まれたら、刺されたら、そこが腫れる毒虫。

ヘビとか、ブトとかの代わりにちょっとずつ千切ってはモチをトンドに投げて供養する、と話していた。

天理市

苣原町で聞き取った「ブトの口焼き」。

「ブトは刺しよるんで焼いたるんじゃ」も、また害虫除けのまじないである。

数々の事例をあげたが、どこともが「ブト」と、呼んでいた害虫の呼び名である。

たまに、「ブヨ」も口にする人は極めて稀。

ウイキペディアが紹介する

「ブユ」の呼称。

私が聞き取った範囲内では、誰一人、呼称する人はいなかった。

前置きが長くなってしまった。

さて、これよりが本題である。

逸る気持ちを抑えつつ、車を走らせた。

目的地は、山添村の切幡。

さまざまな年中行事の他、農家における豊作願いなど、習俗も撮らせてもらった切幡である。

FBでもお付き合いさせていただいているUさんが、前夜に発信された映像に度肝を抜かれた。

何年も亘って探していた「ブトクスベ」が、切幡に見た、という報告である。

撮ったのは、その日のようだ。

そこに疑問がわいた。

これまで伺ってきた地域の人たちが話す「ブトクスベ」は、梅雨明けくらいから夏場まで。虫の多い季節に、害虫除けの「ブトクスベ」に火を点けて煙らす。

Uさんが目撃された日は、令和元年の9月16日。

切幡は、山間地にあたり、平たん部に比べて1カ月も早く田植えを始める。

成長も早い作付けは、早米。

早い地域では8月末の稲刈り。

9月半ばでは、ほとんどが収穫をし終わっている。

農作業中に、傷み痒さに腫れなどの危害を加える「ブト」の発生・生息期間は、およそ3月から10月。

地域によって揺れ幅はあるかもしれないが、活動期間は6月から9月ころである。

活発な時季は過ぎているのに、「今日もブトクスベが、電柵にあった」、と伝えてくださった。

アップされた映像を記憶。そして走った切幡。

思った場に、難なく見つかった。

車を停めてじっくり拝見した切幡の「ブトクスベ」。

刈り取った稲で作った藁。

カラフルな布が崩れないようしっかり縛って、固定している。

電柵に直接ひっかけている、と思い込んできたが誤りだった。

中は空洞の鉄管に藁ごと縛り、落ちないように固定していた。

土中に挿して立てた錆びつき鉄管支柱。

使い古しの再利用であろう。

それにしても「ブトクスベ」を横から眺めて、どうしても想定してしまう姿は、大きな芋虫。

こんなけ大きな芋虫なら・・・モスラーーっや、と口に出そうになった・・。

芋虫が頭を下げているような様と思えば、口にあたる部分が焼けこげ。

歩道にその焼け跡が、そうであろう。

いつ、焼いて、いつ、火が消えたのか。田主に聞くしかないのだが・・

電柵の向こうは作付け地。

刈ったばかりの稲作地に危害をもたらす害虫は何だろうか。

ぐるっと見渡した稲刈りを終えた地に、人の姿は見つからない。

走ってきた道路の反対側は、畑作地。荒れ地の畑作地を耕す重機に乗っていた男性は、見覚えのある方だ。

拝見した「ブトクスベ」のことはご存じだろうか。

重機作業は、相当な時間がかかりそうだが、いずれどこかの時間帯に一服されるのでは、と思って歩道柵から、作業風景を眺めていた。

しばらく拝見していたら、気がつかれたのか、重機を停止してくださった。

お声をかけた男性は、Kさん。

取材していた寺、神社行事の他、村行事など、なにかとお世話になったことがあるKさん。

平成17年、

18年8月が初めての取材に

神明神社の一万度ワーイ。

続いて、平成22年1月7日に行われた

極楽寺のオコナイ、さらに翌週に行われた

とんど、

弓始め。

その後も、たんびに取材させてもらった

村行事に

お家の習俗に

畑作における豊作願い

も。

数えきれないほどの行事に、これは、と思った貴重な行事までも・・・

来年の3月には、「ゾーク(※造営事業)するから、また来てや」、ということだった。

なんども伺うようになったものだから、顔見知りも多い。

そのうちの一人がKさん。

今日は、何しに・・・に尋ねた用件は、これは、と指さした答えは、まさしく「ブトクスベ」。

Kさんが、いうには、今年はじめて設置したシシ除け対策。

稲刈り前に、大暴れでもされたら困るから、設置したというシシ除け対策。

昨年までは、ランタンのような防獣ライトソーラの灯り道具でしていたが、ふと思いついてした、という。

今年もまた柵にシシこと猪に、入り込まれても困るから、設置したそうだが、設置したには、Kさんでない。

設置した田主は、たびたび伺って稲作習俗を取材させてもらったTさんだった。

オコナイ行事にたばった護符。

自生のウルシを伐ってT字型に切り込みを入れ、護符を挟んで挟み、

3月の“社日(しゃにち)”の日に立てる。

ミトマツリに立てるその場は、苗代田の土手にある水口である。

すくすく育った稲苗は、田植えに。

その田植えの際にも農の習俗がある。

5月初めころにされるウエゾメ(植え初め)である。

いちばん最初に田植えする田地に挿す12本のカヤススキ。

旧暦閏年の場合は、13本にする月の数を挿す

ウエゾメ儀式を済ませてから、本格的にはじめる田植え作業。田植え機に乗って運転するのは孫さんだった。

ウエゾメに栗の木を3本。

フキダワラは三つ供える、と話していたが、「ブトクスベ」の件は、話題にもあがらなかったが・・・。

その足で、伺ったT家は不在。

夕刻なら戻っておられるだろうと思って電話をかけた。

受話器に出てくださったのは、息子さんの若奥さん。

「久しぶりやね、元気にしてた」と、明るい声が、受話器の向こう側から聞こえてくる。

昼間は不在だったのは、夫婦で出かけていたそうだ。

シシ除けのブトクスベを拝見してきた、と伝えたら、びっくりされた声が返ってきた。

あそこの稲作地は、「シシがくるさかいに、シシオドシを仕掛けた」、という。

せっかく育った稲作地を荒らす猪。

電柵を潜り抜けて田を荒らす。

稔りのころになると猪がやってくる。

古着、特にハギレの綿があればいいのだが、今どきすぐ手に入らないから古着で作った、というブトクスベ。

昔からおばあさんが手作りしていたブトクスベ。

今回、作ったのは80歳代のTさんの奥さんのようだが・・・。

米の収穫時期に作るブトクスベ。

農作業に手を焼かすブト(※ブヨとも)などの害虫を追い払う道具。

焼ける匂いが嫌いなのか、とにかく柵内に入らんよう、シシオドシの道具として設えたブトクスベ。

“クスベ”とはまさに煙で燻して、“クスベる”と、いうことだ。

腰に火を点けたブトクスベで虫を追いやる。

いわゆる防虫策であるが、移動式の蚊取り線香が市場に出るようになってからは作らなくなった。

今でもシシオドシの役目に作るという。

夜になったら火を点ける。

焼ける匂いに猪は嫌がって柵を越えない。

火は点けたままに放置する。

夜露に濡れたブトクスベは、やがて火が消える。

その一夜にしかしないシシオドシ。

おかげで、猪の侵入はなかったそうだ。

昔、おばあさんが農作業をしていたころ。

作ったブトクスベの周りに生の草を巻いていたそうだ。

その効果は、何か。

材料がハギレだけに燃え広がることを考えて、燃えにくい生草を巻いて燃え移らないようにしていた。

この日に拝見したブトクスベのシシオドシを設置したのは3、4日前。

夜露に濡れても焼けた匂いが残る、という昔ながらの生活の知恵を教えてくださった。

ちなみに道路側のシシオドシに対して山側にも柵をしているが、そこは

電気仕掛け。

夜にはチカチカと点灯する。

費用対効果を考えたらブトクスベの方がずっと安上がりになるはずだが・・。

(H25. 4.27 SB932SH撮影)

(H28. 5.24 SB932SH撮影)

( R1. 9.18 SB932SH/EOS7D撮影)