日本国憲法27条(と28条)。

労働基本権に関する規定です。

これら条項もまた、とても大切だと思います。

自分は、27条を理解するに当たり、まず、大事なことは、「働けるということは、義務の前に権利である」ということだと考えます。(以前のブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573 )

私たちのまさに自己実現の形のひとつが、働けることじゃないでしょうか。

国は、働ける環境整備を、鋭意行っていかねばなりません。

****************************

日本国憲法

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

自民党案

(勤労の権利及び義務等)

第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。

3 何人も、児童を酷使してはならない。

日本国憲法

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

自民党案

(勤労者の団結権等)

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

***********************************

自民党案は、日本国憲法とほぼ同じ内容であることがわかります。文体や格調の高さからは、日本国憲法のほうが優れています。この点改憲する必要はありません。

大きな点は、自民党案では、28条に2項を新設しています。

この新設に関しては、28条のことなので、28条の説明の際に述べます。

以下、27条、28条に関する基礎知識。

19世紀の資本主義の発達の過程において、労働者は、失業や劣悪な労働条件のために厳しい生活を余儀なくされました。労働者の生活を向上させるために、労働者を保護し、労働運動を容認する立法が制定することとなりました。

日本国憲法は、27条で勤労の権利(勤労権、労働権)を保障し、勤労が国民の義務(ただし、勤労が義務とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができるという意味ではありません。)であることを宣言し、かつ、勤労条件の法定(勤労条件法定主義)を定めています。

28条で労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

27条3項の児童の酷使の禁止は、子どもが過酷な労働環境で働くことを強制された歴史を繰り返すことのないよう、子どもの権利を守るための規定です。

この規定から、

〇児童(満15歳後の最初の3月31日が終了するまで)を労働者として使用することの原則禁止(労働基準法56条)

〇児童(18歳未満)を午後10時から午前5時までの間に働かせる深夜業の原則禁止(同法61条)

〇児童(18歳未満)の危険有害業務に関する就業制限(同法62条)

〇児童(18歳未満)の坑内労働の禁止(同法63条)

が定められています。

以下、関連法律の該当箇所を抜粋します。

*******関連法律 抜粋***********************

<労働基準法>

第六章 年少者

(最低年齢)

第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(年少者の証明書)

第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(未成年者の労働契約)

第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

(労働時間及び休日)

第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。

○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。

○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。

一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。

二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

(深夜業)

第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。

○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

(危険有害業務の就業制限)

第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

(坑内労働の禁止)

第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

(帰郷旅費)

第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

<児童福祉法>

第八節 雑則

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為

二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為

三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為

四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為

四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為

四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

六 児童に淫行をさせる行為

七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為

九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

○2 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

******************************************

最新の画像[もっと見る]

-

暴力選挙ポスターへの対処法、友人の弁護士からいただきました。東京都迷惑防止条例違反で、個別の掲示板ごとに警察に通報を。

11時間前

暴力選挙ポスターへの対処法、友人の弁護士からいただきました。東京都迷惑防止条例違反で、個別の掲示板ごとに警察に通報を。

11時間前

-

子ども達の通学路ともなっている晴海の「れいめい橋公園通り」での2024年6月13日の自動車交通事故現場。

1日前

子ども達の通学路ともなっている晴海の「れいめい橋公園通り」での2024年6月13日の自動車交通事故現場。

1日前

-

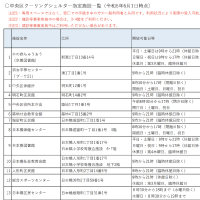

外出中の熱中症予防。外出中に、暑さで参りそうになったとき、中央区の施設でぜひ休憩して涼んでください。中央区クーリングシェルターをぜひ、ご利用ください。

1日前

外出中の熱中症予防。外出中に、暑さで参りそうになったとき、中央区の施設でぜひ休憩して涼んでください。中央区クーリングシェルターをぜひ、ご利用ください。

1日前

-

外出中の熱中症予防。外出中に、暑さで参りそうになったとき、中央区の施設でぜひ休憩して涼んでください。中央区クーリングシェルターをぜひ、ご利用ください。

1日前

外出中の熱中症予防。外出中に、暑さで参りそうになったとき、中央区の施設でぜひ休憩して涼んでください。中央区クーリングシェルターをぜひ、ご利用ください。

1日前

-

政治とは、「ブラックボックス」への「入力」と「出力」(政治学者デイビッド・イーストン)。だからこそ、その箱の開かれることの重要性。

1日前

政治とは、「ブラックボックス」への「入力」と「出力」(政治学者デイビッド・イーストン)。だからこそ、その箱の開かれることの重要性。

1日前

-

地域の医師が力を合わせて、防災、感染症、不登校などの課題に取り組んで行く視点から、小児科医として思うこと。

2日前

地域の医師が力を合わせて、防災、感染症、不登校などの課題に取り組んで行く視点から、小児科医として思うこと。

2日前

-

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

-

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

-

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

-

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

築地魚河岸など運営する中央区都市整備公社の評議員会における質疑。

3日前

「日本国憲法」カテゴリの最新記事

ダイヤモンドプリンセス号環境検査に関する報告(要旨)

ダイヤモンドプリンセス号環境検査に関する報告(要旨) 新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(仮称)の導入について

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(仮称)の導入について ☆医療者用 新型コロナウイルス感染症 外来診療ガイド 日本医師会 暫定版 2020...

☆医療者用 新型コロナウイルス感染症 外来診療ガイド 日本医師会 暫定版 2020... NHK放送2007.4.29 日本国憲法誕生 全編 日本国憲法はどのようにして生まれたのか...

NHK放送2007.4.29 日本国憲法誕生 全編 日本国憲法はどのようにして生まれたのか... 自民党憲法改正案

自民党憲法改正案 自己責任ですませてしまう、悲しい国になりませぬように…

自己責任ですませてしまう、悲しい国になりませぬように… 平成最後の憲法記念日(H30.5.3)に、各紙の社説を見ておきます。

平成最後の憲法記念日(H30.5.3)に、各紙の社説を見ておきます。 明治大学レペタ教授が自民党改憲案について列挙した『最も危険な10項目』

明治大学レペタ教授が自民党改憲案について列挙した『最も危険な10項目』 自民党憲法草案 「緊急事態条項」の危険性 弁護士升永英俊先生より

自民党憲法草案 「緊急事態条項」の危険性 弁護士升永英俊先生より 日本国憲法27条(勤労の権利と義務。働けることは、義務の前に権利である。)と自...

日本国憲法27条(勤労の権利と義務。働けることは、義務の前に権利である。)と自...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます