情報発信ツールまとめ

● noteとは?メリット・デメリットからブログとの違いまで解説

⇒ https://www.xserver.ne.jp/blog/introduction-of-note-and-difference-blog/

情報発信ツールまとめ

● noteとは?メリット・デメリットからブログとの違いまで解説

⇒ https://www.xserver.ne.jp/blog/introduction-of-note-and-difference-blog/

緊急提言案:

プラットフォームサービスに関する研究会

インターネット上の誹謗中傷への

対応の在り方に関する緊急提言(案)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000700669.pdf

プラットフォームサービスに関する研究会

インターネット上の誹謗中傷への

対応の在り方に関する緊急提言(案)

2020 年8月

目次

<はじめに>...........................................................................................................................3

<総論> ..................................................................................................................................3

1.検討に当たっての基本的な視点...................................................................................3

2.インターネット空間の特性を踏まえた検討の必要性..................................................4

3.権利侵害情報(違法情報)と権利侵害に至らない誹謗中傷(有害情報)の相違への留

意..........................................................................................................................................4

4.総合的な対策の実施の必要性.......................................................................................5

5.プラットフォーム事業者の役割の重要性 ....................................................................5

<各論> ..................................................................................................................................6

6.ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシーの向上のための啓発活動 .................6

7.プラットフォーム事業者による取組............................................................................6

7-(1)プラットフォーム事業者による削除等の対応の強化..............................................6

7-(2)透明性・アカウンタビリティの向上........................................................................8

8.国における環境整備 ...................................................................................................10

8-(1)事業者による削除等の対応に関する取組 ..............................................................10

8-(2)透明性・アカウンタビリティ確保 .........................................................................11

8-(3)発信者情報開示 ......................................................................................................11

9.相談対応 .....................................................................................................................12

インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言(案)

プラットフォームサービスに関する研究会

<はじめに>

プラットフォームサービスに関する研究会は、利用者情報の適切な取扱いの

確保の在り方や、インターネット上のフェイクニュースや偽情報への対応など、

プラットフォームサービスに関する諸問題について検討を行う場として 2018 年

10 月から開催され、上記の論点について 2020 年2月に報告書を取りまとめた。

その後、インターネット、特にソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)

を始めとするプラットフォームサービス上における誹謗中傷に関する問題が深

刻化していることを踏まえ、本研究会を再開し議論を行い、「インターネット上

の誹謗中傷への対応の在り方について(案)」について広く意見募集を行った。

意見募集では、200 を超える個人・法人から様々な論点について幅広い御意見

が寄せられた。特に、誹謗中傷対策の必要性、誹謗中傷と正当な批判を区別して

対応を行うべきといった検討に当たっての基本的な視点、普及啓発の必要性な

どについては、多くの賛同をいただいた。他方で、プラットフォーム事業者に対

する削除義務や過料等を科す法的規制の導入等については、賛否両論の御意見

をいただいた。

インターネット上の誹謗中傷は、様々な論点が絡み合う難しい問題ではある

ものの、社会的な関心が高まり早急な対応が必要であることから、本研究会にお

いて緊急提言を行うこととした。本緊急提言は、意見募集において得られた多く

の御意見も踏まえた上で、産学官民の多様なステークホルダーが協力して早期

に取り組むことが期待される対応の在り方を整理したものである。

<総論>

1.検討に当たっての基本的な視点

・ インターネット上の誹謗中傷対策の検討に当たっては、誹謗中傷の書き込

みの未然防止、書き込まれた場合の被害の拡大防止、あるいは、書き込みの

被害者に対する支援や救済の充実のほか、適法な情報発信を行っている者の

表現の自由の確保や、インターネット、特にプラットフォームサービスが日

常生活や社会・経済活動に果たす役割など、多様な観点を適切に実現するこ

とを基本的な視点として、憲法を始めとする我が国の法秩序を踏まえ、具体

的な方策を検討することが重要である。

・ その際、他人に対する誹謗中傷と他人に対する正当な批判とは区別して対

応すべきことに留意することが必要である。

2.インターネット空間の特性を踏まえた検討の必要性

・ インターネット上では、フィジカル空間とは異なり、匿名で気軽に書き込

みを行うことができるという特性や、高度の伝播性ゆえに被害が際限なく拡

大しうるという特徴がある。インターネットの匿名性に関する特性は、イン

ターネット上での誹謗中傷が問題になることが多い要因の一つと考えられ、

匿名の陰に隠れた誹謗中傷は許されないものの、同時に、匿名による表現が

自由な言論空間の確保という価値も担ってきた点にも留意しつつ検討を深

めることが必要である。

・ また、インターネット上のサービスの性質は様々であることから、個々の

サービスの形態や性質に応じて検討を深めることが必要である。

3.権利侵害情報(違法情報)と権利侵害に至らない誹謗中傷(有害情報)の相違へ

の留意

・ インターネット上の誹謗中傷の書き込みの法的な性格としては、他人の権

利を侵害する情報(違法情報)に該当するものと、法的には必ずしも権利侵

害情報に含まれないもの(有害情報)とがある。したがって、両者の切り分

けの判断が事業者にとって困難な場合があることにも留意しつつ、違法情報

と有害情報とで対応が異なる点と、対応が変わらない点を意識しながら、対

策を講ずることが必要である。

※なお、個別の誹謗中傷の書き込みであっても、特定の者が継続して大量に行うこ

とにより、社会的受忍限度を超える結果として、違法情報と評価されることもあり

得るなど、政府として、誹謗中傷に関する違法性の判断基準についての議論を深め

る必要があるとの指摘がある。

4.総合的な対策の実施の必要性

・ インターネット上の誹謗中傷が大きな社会問題になっており、政府として、

この問題について重点的に取り組み、国民や海外事業者を含む事業者に発信

していくことが必要である。

・インターネット上の誹謗中傷に関する問題の要因としては様々な事由が考

えられ、その対策の検討に当たっては、何か1つの方策で全てが解決できる

という性質のものではない。その際、①誹謗中傷の書き込みや拡散を行うユ

ーザ(情報発信者・拡散者)への対応、②SNS などの書き込みの場を提供し

ているプラットフォーム事業者への対応、③書き込みによって被害を受けた

者(被害者)への対応、のそれぞれについて方策を検討することが適当であ

る。

・ 対策の実施に当たっては、これまでも官民が連携し、⑴ユーザに対する情

報モラル向上のための啓発活動、⑵事業者による取組や事業者団体による知

見・ノウハウの共有、⑶国における環境整備、⑷被害者への相談対応、とい

った枠組みによりそれぞれ取組を実施してきた。今後も、基本的には同様の

枠組みを踏襲しつつ、インターネット上の誹謗中傷に関する原因分析や実態

調査を行うとともに、産学官民の多様なステークホルダーによる協力関係の

構築を進めて、総合的な対策を講じていくことが重要である。

5.プラットフォーム事業者の役割の重要性

・ SNS を始めとするプラットフォームサービス上での誹謗中傷が深刻化して

いることから、特にプラットフォーム事業者による積極的な取組が求められ

るところ、表現の自由に配慮しつつ実効的な取組を実施するために、プラッ

トフォーム事業者による取組の内容や効果を国や一般ユーザひいては社会

全体に示す観点から、プラットフォーム事業者の取組の透明性・アカウンタ

ビリティの確保が一層求められる。

<各論>

6.ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシーの向上のための啓発活動

・ インターネット上の誹謗中傷への対策としては、それぞれのユーザが他人

を個人として尊重し、SNS を始めとするインターネット上での自らの書き込

みに対して他人が傷つく可能性を想像し、誹謗中傷を行わないよう心がける

など、ユーザ自身の情報モラルが最も重要である。

・ プラットフォーム上での誹謗中傷が深刻化していることから、SNS を始め

とするプラットフォーム事業者や業界団体は、情報モラル教育や SNS の適

切な使い方(発信側の対策だけでなく、ミュートやブロックといったコンテ

ンツフィルタリング機能の活用方法や削除対応の方法、悩みを一人で抱え込

まず相談できる窓口の存在についての周知など、受信側の対策も含む。)な

どの ICT リテラシーの向上の推進や、深刻な誹謗中傷は犯罪として制裁を

受ける可能性があることも含めた誹謗中傷を行わないための啓発活動の強

化を、学校等とも連携して行うことが必要である。

・ また、これらの取組を推進するに当たっては、そもそも誹謗中傷への対策

としてどのような内容の情報モラル及び ICT リテラシーの向上のための啓

発活動が必要なのか、どのような属性の人が誹謗中傷を行い、その情報を拡

散し、又は賛意を示しているのか、どのような啓発活動が効果的なのかとい

った点について、産学官民が連携して多面的な分析を行った上で、真に効果

的な対策に取り組むことが有効である。

7.プラットフォーム事業者による取組

・ SNS を始めとするプラットフォームサービス上での誹謗中傷対策について

は、自由な言論の場を提供するプラットフォーム事業者による自主的な取組

が特に重要であり、この取組を促進するための環境整備が必要である。

7-(1)プラットフォーム事業者による削除等の対応の強化

・ プラットフォーム事業者を含む様々なサイト運営者が行いうる誹謗中傷へ

の対応として、まず権利侵害情報(違法情報)については、書き込みの削除

や非表示、アカウントの停止(以下「削除等」という。)を行うことが考え

られる。プラットフォーム事業者は、わかりやすい削除依頼等の通報・申告

の仕組みを設けるとともに、被害を受けたユーザ等からの申告に応じて、迅

速な削除等の対応を実施することが求められる。

・ この点、プラットフォームサービス上では大量の情報が流通することから、

ユーザ等からの申告を待たずに、自ら大量の情報を常時監視し、権利侵害情

報(違法情報)を見つけた上で迅速な対応をとることも想定される。これを

一律に求めるのは適切とは言えないものの、今後機械学習を含む人工知能

(AI)によるアルゴリズムを活用した技術が普及・進展し、コストが低減する

などにより導入が容易になるような場合においては、プラットフォーム事業

者は、ユーザや第三者からの申告がなくとも、自らの自由なサービス設計に

おいて定める規約やポリシーに基づき、主体的に情報の削除等の対応を行う

ことも期待される。

・ また、権利侵害情報(違法情報)について、プラットフォーム事業者は、

ユーザからの申告のほか、正当な権限及び専門的知見を持った政府機関等か

らの申告に応じて、速やかに削除可否の判断を行うなど、適切に対処するこ

とも求められる。特に、法務省人権擁護機関は、「重大な人権侵害事案」に

おいて名誉毀損、プライバシー侵害等に該当する場合には、被害者からの申

告等を端緒として削除依頼をプラットフォーム事業者を含むサイト運営者

に行っているが、当該削除依頼を踏まえ、サイト運営者において、「他人の

権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があると判断し

た場合や自らの規約やポリシーに照らして削除を行うことが相当であると

認められる場合には、迅速な削除等の対応が求められる。

※プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン抜粋

「この削除依頼に基づき、プロバイダ等が送信防止措置を講じた場合には、「他人の権

利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由がある」場合(法3条2項

1号)に該当し、プロバイダ責任制限法の規定に基づき、プロバイダ等が削除によ

る発信者からの損害賠償責任を負わない場合が多いと考えられる。」

・ 一方で、例えば、不特定多数の者による権利侵害に至らない、個別の誹謗

中傷の書き込み(有害情報)については法的な根拠に基づく対応を求めるこ

とは困難であり、基本的には事業者の判断に基づく対応に委ねられるべきで

ある。しかし、書き込まれた被害者にとっては大量の誹謗中傷の書き込みは

大きな精神的苦痛になることも想定されることから、こうした大量の誹謗中

傷を始めとした有害情報の書き込みに対しては、プラットフォーム事業者は、

過剰な削除等による表現の自由への萎縮効果や不当な私的検閲とならない

ための工夫を講じつつ、自らが定める規約やポリシーに基づき、各事業者の

サービスの規模や仕様等に応じて、様々な対応策を自律的に行うことが期待

される。

・ その際、プラットフォーム事業者が上記の誹謗中傷への対応の必要性と表

現の自由への萎縮効果のバランスを考慮した対応を実施するための方策と

して、コンテンツの削除等だけでなく、ユーザの選択に応じた形での AI に

よる表示順位・頻度抑制等のコンテンツモデレーションや、規約やポリシー

に基づくサービス設計技術(アーキテクチャ)の工夫による何らかの仕組み

について、事業者の創意工夫により、導入を検討することが期待される。(例

えば、ユーザの選択に応じた、コンテンツフィルタリング機能、一定の短期

間の間に大量の誹謗中傷が集まった場合に自動的に検知を行い一時的に非

表示にする機能、投稿内容について投稿時等に再考・再検討を行う機会を設

ける機能など)

7-(2)透明性・アカウンタビリティの向上

・ 利用者が安心・信頼してプラットフォームサービスを利用することができ

るよう、上記7-(1)で記載したプラットフォーム事業者による自律的な情

報の削除等の対応に加えて、それらの取組が適切に行われていることが利用

者や社会全体に対して明らかにされることが望ましい。

また、利用者の表現の自由を確保する観点から、プラットフォーム事業者

によってそれぞれのサービスの規約やポリシーに照らして過剰な削除や不

当なアカウント停止等の行き過ぎた対応が行われていないかという点につ

いても明らかにされることが望ましい。

・ プラットフォームサービスの提供に当たって、利用者や社会全体が把握す

ることができるようにすることが重要であることから、プラットフォーム事

業者は、自らの取組の透明性やアカウンタビリティを確保する方策について

も、上記7-(1)の対応と同時に積極的に取り組むことが適当である。

・ プラットフォーム事業者による透明性やアカウンタビリティの具体的な確

保方策としては、例えば、

①誹謗中傷等に関連して、どのような種類・性質の情報又はアカウントに対

して、どのような対応を行うのか、自らが提供するサービスの全体的な考

え方や具体的な対応に関する規約やポリシーをあらかじめ明確に定めて

わかりやすく公開すること

② 規約やポリシーに基づいて、自らが実際に行った取組の結果を具体的な

データ等により公開すること

③ 取組の効果について分析を行い、公開すること

④ 取組の効果や誹謗中傷の流通状況について、外部の研究者等が調査分析

を行う際に必要な情報を提供すること

⑤ 削除やアカウント停止等の対応に関して利用者からの苦情や問合せ等が

ある場合に備え、苦情受付態勢及び苦情処理プロセスを適切に定め、利用

者に対してわかりやすく公開し、適切に運用を行うこと

などの取組を実施することが望ましい。

・ 上記の①~⑤を始めとした透明性やアカウンタビリティの確保方策につい

て、グローバルにサービスを提供している国外のプラットフォーム事業者に

おいては、米国や欧州のみで実施しており、必ずしも我が国では実施されて

いない場合があるところ、これらの取組について、欧米と我が国との間の誹

謗中傷の流通状況、社会状況、法制度等の違いに留意しつつ、可能な限り我

が国でも実施されることが望ましい。

・ さらに、問題となる情報の分類及び具体的な対応に関する規約やポリシー

の策定、透明性レポート等の作成・公開、苦情受付態勢の整備などに関して

は、我が国の利用者に対して、わかりやすく、我が国における個別事情に応

じた対応が行われることが期待される。具体的には、

① 日本語で我が国の利用者にもわかりやすい形で規約やポリシー、透明性

レポートなどの情報を公開すること

② 透明性レポートを公開する際には、グローバルな対応件数の総数だけで

はなく、我が国の国内における対応件数についても併せて公開すること

③ 日本語を正しく理解できるスタッフを十分確保した上で、日本語で手続

可能な適切な苦情受付態勢および苦情処理プロセスを整備するとともに、

裁判手続を含めた国内での迅速な救済メカニズムを確保すること

④ 誹謗中傷に関する日本特有のプラットフォーム上の情報流通の問題にも

適切に対応できる規約やポリシーを策定すること

などの取組を実施することが望ましい。

・ 以上のとおり、プラットフォーム事業者が自主的に取組を実施し、それら

の取組に関する透明性及びアカウンタビリティの確保を図るとともに、プラ

ットフォーム事業者自身による対応状況等の公開・説明を通じて、国民(利

用者)やメディア等に対して取組の効果や課題などが明らかになることで社

会全体としてのモニタリング機能が果たされ、それらの反応を踏まえてプラ

ットフォーム事業者による更なる取組が進められていく、というサイクルが

回っていくことが期待される。

8.国における環境整備

・ 政府は、プラットフォーム事業者と連携・協働し、また、一定の法的枠組

みも含めて、プラットフォーム事業者における誹謗中傷に関する様々な取組

が円滑に行われるよう支援するための環境整備を行うことが適当である。

8-(1)事業者による削除等の対応に関する取組

・ 現状、プロバイダ責任制限法においては、削除措置を講じた場合等におけ

る免責規定を設けることにより、プラットフォーム事業者を含むプロバイダ

による自主的な対応を促進することとしている。これに関し、プラットフォ

ーム事業者による迅速かつ確実な削除を求めることを目的として、違法情報

について一定の削除義務や適切な対応を行わなかった際の過料を科す法的

規制を導入することが必要であるという声もある。この点、ドイツの立法例

について、削除義務や過料規定が表現の自由への萎縮効果を生むという批判

があることや、フランスにおいて最近立法された法律について 24 時間以内

の削除義務規定が違憲と判断されたこと等の諸外国の動向を踏まえると、我

が国において削除に関する義務づけや過料等を科す法的規制を導入するこ

とについては極めて慎重な判断を要すると考えられる。

・ プロバイダ責任制限法の適用関係については、AI 等の技術の普及・進展や、

それに伴うプロバイダのコスト負担等の変化、プラットフォーム事業者に求

められる役割に対するユーザの期待の変化なども勘案しながら、今後とも時

宜に応じ、検討を図っていくことが適当である。

8-(2)透明性・アカウンタビリティ確保

・ 前述のとおり、プラットフォーム事業者による誹謗中傷対策の取組に関し

ては、透明性やアカウンタビリティの確保方策がまずは自主的に進められる

ことが重要であり、政府は、それらの方策の取組状況について、ヒアリング

シートの提出を求めること等により、本研究会等の場を通じて随時適切に把

握することが適当である。また、プラットフォーム事業者を通じた状況の把

握のみならず、例えば、後述の「違法・有害情報相談センター」の活用等に

より、ユーザ側の状況の把握も同時に行うことが適当である。

・ その際、各事業者のサービスの多様な規模や性質等に応じて何らかの指標

やメルクマールを設定した上で、プラットフォーム事業者による自主的な取

組の実績や効果を評価することも考えられる。

・ これらにより、可能な限りプラットフォーム事業者の自主的取組を尊重し

ながら、官民が連携しつつ、柔軟かつ効果的な取組を模索していくことが重

要である。

・ 今後、仮にこれらの自主的スキームが達成されない場合、あるいは誹謗中

傷の問題に対して効果がないと認められる場合には、プラットフォーム事業

者に対して、透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する行動規範の策

定及び遵守の求めや、透明性・アカウンタビリティに関する法的枠組みの導

入の検討など、行政からの一定の関与も視野に入れて検討を行うことが適当

である。

8-(3)発信者情報開示

・ インターネット上の誹謗中傷により被害を受けた者が、被害回復のために

匿名の発信者を特定するための制度として、プロバイダ責任制限法において

発信者情報開示制度が規定されているところ、より迅速かつ確実な被害救済

のために、発信者情報開示の在り方を見直すべきである。この点、同制度の

見直しについては、2020 年4月より総務省において別途開催している「発

信者情報開示の在り方に関する研究会」における議論に委ねることとし、同

研究会と連携しつつ、総合的な誹謗中傷対策を検討していくことが適当であ

る。

9.相談対応

・ インターネット上の誹謗中傷により被害を受けた者が様々な観点から容易

に相談を行うことが可能な体制整備を官民が連携して取り組んでいくこと

が必要である。

・ 総務省においては、インターネット上に流通した情報による被害に関係す

る一般利用者からの相談を受け付け、具体的な削除要請の方法等について的

確なアドバイス等を行う「違法・有害情報相談センター」を運営している。

この相談対応について、法務局、警察、地方自治体、消費者生活関連相談窓

口、民間相談窓口といった他の相談機関との連携を深める観点から、これら

機関との定期的な意見交換の機会を設けて、相談内容に応じてそれぞれの相

談機関が得意とする分野について適宜紹介を行う等の連携対応をより充実

させたり、相談を必要としている被害者に対して違法・有害情報相談センタ

ーの存在が届くよう、寄せられている相談事例を類型化して公表する等の周

知広報に力を入れたりすること等によって、更なる体制強化を図ることが必

要である。

*****朝日新聞2020.8.4*****

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14574220.html

総務省は3日、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策について話し合う有識者会議を開き、緊急提言案をまとめた。SNSの運営会社に対し、投稿の削除や被害防止の取り組み状況の公表を求めることなどが柱。週内にも正式に決め、関係業界に周知する。提言に強制力はないが、民間の自主的な対策強化を促す狙いだ。

きちんと議事録は作りましょう。政権としての最低限のマナーです。

政府は、きちんと議事録を作るべき事態と認定したのだから、約束を守っていただけますように。

少なくとも、今後は、お願いします。

当事者である専門家の皆様も、名前の出ることを差支えないと述べられています。

過去のブログ2020.5.17:新型コロナウイルスの感染症対応について、政府は、行政文書の管理指針に基づく「歴史的緊急事態」に指定。作成文書は、地方自治体含め公文書としてきちんと記録・保存されますように。

******毎日新聞記事抜粋*****

●岡部信彦・川崎市健康安全研究所長

これに対し会議メンバーの岡部信彦・川崎市健康安全研究所長は「事務局が『議事概要を出す』と答えたので、ああそうですねということで終わった。(賛否の)手を挙げたわけじゃないから分からないが、全てではないが別に発言者名が出ても構わないというのが委員の意見だと思う」と記者団に語り、「僕は自分の発言に責任を持ちたいから発言は出ても構わない」と述べた。

●会議座長 脇田隆字・国立感染症研究所長

会議座長の脇田隆字・国立感染症研究所長は29日夜の会見で「一番大事なのは我々がどのように議論し、考え、どのような提言を政府にしているかを(記者会見などで)しっかり伝えることだと思う。議事録に関しては政府がお決めになっていることだ」とした上で、公開について「個人的にはどちらでも構わない」と言及。

●尾身茂副座長

尾身茂副座長は同日の会議でメンバーから政府に公開検討を求める声があったと説明し、「政府が決めて名前を出すということになれば私自身は全然問題ない」と述べた。

******東京新聞********

https://www.tokyo-np.co.jp/article/31810

毎日新聞<time>2020年5月29日 20時02分</time><time>(最終更新 5月30日 03時41分)</time>

菅義偉官房長官は29日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症対策を検討する政府専門家会議の議事録を残していないと説明した。発言者が特定されない形の「議事概要」で十分だとし、発言者や発言内容を全て記録した議事録は作成していないとした。政府は今年3月、新型コロナウイルスを巡る事態を、行政文書の管理のガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指定し、将来の教訓として通常より幅広い文書の作成を行うと決めていた。

ガイドラインは会議の性質に応じ、①発言者や発言内容を記載した議事録などの作成を義務づける「政策の決定または了解を行う会議等」と、②活動の進捗(しんちょく)状況や確認事項などを記載した文書を作成する「政府の決定または了解を行わない会議等」に分けている。菅氏は会見で、専門家会議は②に該当するとし「ガイドラインに沿って適切に記録を作成している」と述べた。発言者を記載しない理由は「専門家に率直に議論いただくために、発信者が特定されない形で議事概要を作成、公表している」とした。

西村康稔経済再生担当相は29日の会見で「1回目の専門家会議で、発言者を特定しない形で議事概要を作成すると説明し、理解をいただいた。終了後の記者会見で丁寧に説明しており、検証には会見録も使える」と語った。

これに対し会議メンバーの岡部信彦・川崎市健康安全研究所長は「事務局が『議事概要を出す』と答えたので、ああそうですねということで終わった。(賛否の)手を挙げたわけじゃないから分からないが、全てではないが別に発言者名が出ても構わないというのが委員の意見だと思う」と記者団に語り、「僕は自分の発言に責任を持ちたいから発言は出ても構わない」と述べた。会議座長の脇田隆字・国立感染症研究所長は29日夜の会見で「一番大事なのは我々がどのように議論し、考え、どのような提言を政府にしているかを(記者会見などで)しっかり伝えることだと思う。議事録に関しては政府がお決めになっていることだ」とした上で、公開について「個人的にはどちらでも構わない」と言及。尾身茂副座長は同日の会議でメンバーから政府に公開検討を求める声があったと説明し、「政府が決めて名前を出すということになれば私自身は全然問題ない」と述べた。

これに関し、立憲民主党の枝野幸男代表は党の会合で、東日本大震災に官房長官として対応した際に、政府の会議の議事録を作成していなかったことを当時野党の自民党や公明党に批判されたことに触れ、「9年前の指摘をそっくりそのままお返ししたい。今回はちゃんと記録を残せと、あらかじめこちらから指摘したのに、こんな大事な記録が残ってないのはとんでもない話だ」と批判した。国民民主党の玉木雄一郎代表も記者団の取材に「歴史に対する背信行為だ。公文書は国民共有の資源だという認識を現政権は著しく欠いている」と語った。【秋山信一、横田愛】

https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kobetsukeikaku/kobetsukeikaku/chuokujohokakihonhosin.html

更新日:2020年5月7日

中央区情報化基本方針は、「電子区役所」構築に係る区の基本的な考え方をとりまとめたもので、第6期として令和2年4月に改定しました。

本方針では、電子区役所構築の目標や基本的な考え方、個々のICTの導入・運用・管理に当たっての基本的な原則や推進体制などをとりまとめるとともに、将来の電子区役所のイメージを示しています。

同時に、ICTの導入等に当たって必ず実施する業務処理プロセス見直しの手続きを定めています。

指針:

京都大学の山中伸弥教授が新型コロナウイルスの研究論文や報道、データを分析し、科学的な根拠がある情報と、根拠が不十分な情報をランク分けしてまとめるHPを立ち上げて下さいました。

たいへん参考になります。

⇒ https://www.covid19-yamanaka.com/

メディア・リテラシーの考え方を学ばせてくれる記事です。

高校生と報道の「公正」を考える。

**************朝日新聞2019.11.09**************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14250094.html

思うことと書くこと、ネットにおいても、発言においても、十分に配慮をしていかねばならないと感じます。

宮子氏のコラムを掲載させていただきます。

声明文にある誤解や偏見が起きないことを願いつつ、報道関係者の配慮にも期待をして、シェアさせていただきます。

*******転載******

http://blog.livedoor.jp/uxkaigi/archives/1074749357.html?fbclid=IwAR1P3dFn-dmEk0Dpvk-aSGKSuMsYq8HeTJ5Ws1uuIuxs5NyqAEqppTu68P8

川崎殺傷事件の報道について(声明文)

2019年5月28日に神奈川県川崎市で起きた無差別殺傷事件につきまして、まずは被害に遭われた方、ご家族や関係者の方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。被害に遭われた方の一日も早いご回復と心の平安を取り戻されますことを心からお祈りします。

弱い子どもを狙い、尊い命を奪った犯行はいかなる理由があろうと決して許されるものではなく、私たちも強い憤りと共に深く胸を痛めています。

そのうえで、「事件を悲しみ犯行を憎むこと」が「ひきこもる人たちをひとくくりに否定すること」に向かいかねない現状に対して、ひきこもりの経験者であり、また日々多くのひきこもり当事者・経験者、ご家族と接している立場からお願いがあります。

「ひきこもり」への偏見の助長の懸念

川崎市による会見では「長期間仕事に就かず、ひきこもり傾向にあった」「同居の親族からおこづかいをもらっていた」「市の精神保健福祉センターに複数回相談があった」との内容がありました。

これらが事実であったとしても、ひきこもっていたことと殺傷事件を起こしたことを憶測や先入観で関連付ける報道がなされていることに強い危惧を感じています。

「ひきこもるような人間だから事件を起こした」とも受け取れるような報道は、無関係のひきこもり当事者を深く傷つけ、誤解と偏見を助長するものだからです。

「犯罪者予備軍」というイメージに苦しめられる

これまでもひきこもりがちな状態にあった人物が刑事事件を起こすたび、メディアで「ひきこもり」と犯罪が結び付けられ「犯罪者予備軍」のような負のイメージが繰り返し生産されてきました。社会の「ひきこもり」へのイメージが歪められ続ければ、当事者や家族は追いつめられ、社会とつながることへの不安や絶望を深めてしまいかねません。

「8050問題」への誤解を引き起こす

また「8050問題」とは、ひきこもり当事者とその家族の高年齢化傾向にともなう課題を指しており、今回のような犯罪行為に結びつく可能性を含む問題という意味ではありません。今回の事件と関連づけて「まさに8050問題」と表現することも適切ではないと考えます。

以上のことから、報道倫理に則り、偏った不公正な内容や、事件とひきこもりを短絡的に結びつけるような報道はしないことを報道機関各社に求め、「ひきこもり」や「8050問題」に対して誤った認識や差別が助長されないよう、慎重な対応を求めます。

また報道に際しては「専門家」「有識者」だけではなく、ひきこもり当事者・経験者の声を取り上げていただきたくお願い申し上げます。当事者不在で「ひきこもり」が語られ、実態に即さないイメージが拡大していくことは、さらなる誤解と偏見を引き起こします。

私たちが接してきたひきこもりの当事者や経験者は、そうでない人たちと何ら変わりありません。「ひきこもり」かどうかによらず、周囲の無理解や孤立のうちに長く置かれ、絶望を深めてしまうと、ひとは極端な行動に出てしまうことがあります。事件の背景が丁寧に検証され、支え合う社会に向かう契機となることが、痛ましい事件の再発防止と考えます。特定の状況に置かれている人々を排除したり、異質のものとして見るのではなく、事実に則り冷静に適切な対応をとっていただくようお願い申し上げます。

一般社団法人ひきこもりUX会議

2019年5月31日

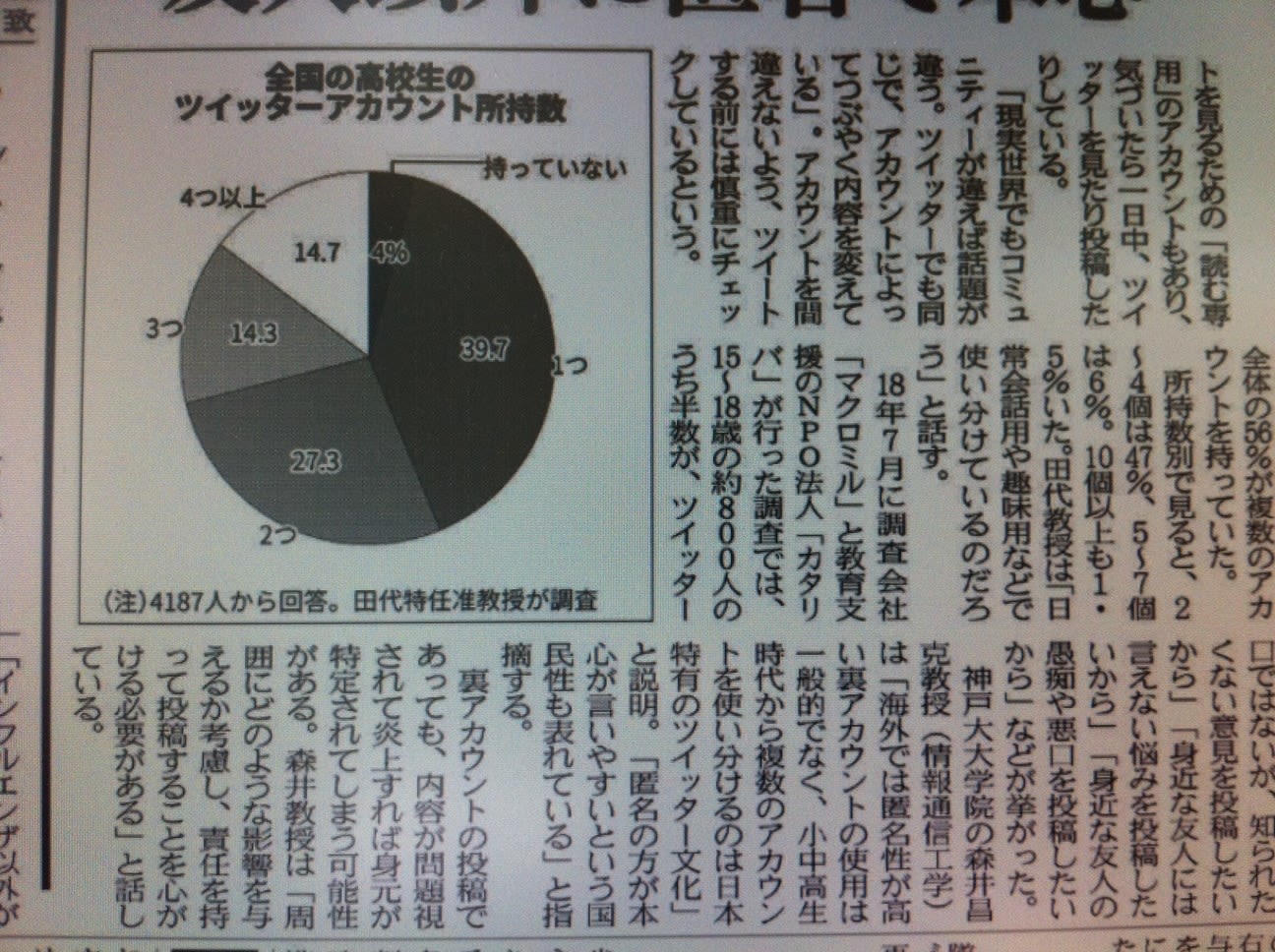

裏アカウントなど複数のアカウントを高校生は持っているという報道。

最後に森井教授が書かれているように、周囲にどのような影響を与えるか考慮し責任を持って投稿することが大事です。

逆に、いじめや誹謗中傷の投稿がなされたとしても、その発信元はわかり削除できますので、ネットでのいじめには毅然とした態度で臨んで参りましょう。

******日経新聞2019.01.22 抜粋*******

******日経新聞2019年1月11日******