「水戸IC」を降りて国道50号線を行くと、あちらこちらの家屋の屋根がブルーシートで覆われているのが目立ち始める。先の「東日本大震災」で屋根瓦がはがれ落ちたのだ!!ここは茨城県でも内陸部のため津波の被害は無いが、地震動に依る被害はかなりある様だ。

つつじ祭り会場の「佐白山」に車を止めて祭り会場入り口を入ると、真っ先に目に飛び込んで来るのが上の写真です。佐白山一帯斜面に植えられたつつじは8,500株だそうな。入り口から緩やかな道を山頂目指して満開のつつじを観賞しながら行きます。

写真は山頂北側からの景色。山頂は「お椀」を伏せた感じの地形で周りの斜面につつじが植えてあります。山頂は広場に成って居て、この日地元のミュージシャン「メロウ・ウインドウ」だったかな?演奏がありマッタリとした音楽を聴かせて頂きました。

写真は日の光を受けて、真っ赤に輝く「キリシマつつじ」株によって同じ赤でもずいぶんと色合いが違う。

写真は山頂南側の斜面の様子。 山頂で音楽を聴きながら「串焼き」等を食べ、残念ながら車の運転なのでビールは飲めずでしたが、東京から意外と短時間で来られたのでゆっくり出来ました。此から歩いて山を下り次の会場「陶炎際」(ひまつり)の会場へ行きます。「陶炎際」の会場まで無料のシャトルバスがありますが、のんびりと30分程歩く事にします。

丁度田植えのシーズンで山間部の田園風景を眺めながら歩きました。写真は「陶炎際」の「陶器工房」で、各ブースや食べ物、農産品販売など200程在りそう!中央ステージでは丁度ジャズバンドの演奏があり、此所でも音楽を楽しませて頂きました。人出も多く、茨城県産の山菜(コゴミ、ウド、コシアブラ)を買い求め、中鉢を一枚買いましたが、陶器というのは我々庶民が日常生活に使用するには少々値段が高い!「どんぶり」を買おうと思いましたが一椀数千円もするのでは手が出ない!矢張り貧乏人は量産品で千円以下のモノを使うしか無いようです。 食べ歩きの様な事で空腹を満たし、工房の各ブースを一通り見て回ったりした後今度はシャトルバスに乗り「笠間稲荷」まで行く事にしました。所がこのバスが中々来ない!!他の方面行きは来るのですが・・・・・・おかげでバスが来た時は超満員でギュウギュウ詰めで何とか全員が乗れましたが・・・・・

写真は「笠間稲荷」の「参道」ですが、先の地震で「鳥居」が折れてしまって無くなっています。写真中央付近と西参道にも在ったのですがこちらも倒れたようです。

写真は「さざれ石」歌、君が代に出てくるあの「さざれ石」です。地震で囲いの石柱などが倒れ無残な姿になっていました。他にも古い建築物の「お堂」等がダメージを受けたようです。

最後に「笠間稲荷」の名物「大フジ」の写真です。樹齢400年と説明に在りましたが、笠間市の天然記念物に指定され2株在りますが写真は未だ五分咲き程ですが片方咲いていました。 此所で本日の日程は全て終わり、此所から駐車場まで又歩いて戻ります。佐白山駐車場まで20分程歩きます。今度は上り坂になるため結構キツイ帰り道でした。。。。。。。東京の自宅までの帰路は、渋滞状況を見ながら来た時と違い三郷ジャンクションから外環自動車道で帰る事にしました。

能登半島一周シリーズ・URLリンク

①「石川県金沢市「兼六園」にて」

②「能登半島七尾(和倉温泉)~碌剛崎~輪島」

海岸線に出て国道249号線少し行き「琴ヶ浜」(泣き砂パーク)に立ち寄りましたが浜には降りず見るだけにして先を急ぎました、砂浜を歩くと砂がキュ、キュ!と音を立てます、これは海水が綺麗で在るという証拠なのだそうです。現在日本にはこうした(砂が泣く)と言う海岸は殆ど見られなくなっているようで急速に海の汚れが進行しているようです。

ヤセの断崖、厳門この辺り一帯を能登金剛と言うらしい。

30㎞程続く海岸線は能登半島国定公園の代表的景勝地となっている。

厳門にて、写真下の方に映っている観光遊覧船に乗り、海上からの景色を楽しむ事にしました。

丁度観光船の出発時間で急いで船に乗ります。私達を待っていてくれて感謝!

時間は20分程の乗船、ヤセの断崖も海面からの高さ35mが一番高いそうで、前にも書きましたが東北三陸海岸のスケールと迫力には及ばないのが物足りない感じです。

翌日に行く予定の「東尋坊」にしても、全く同じ感想で、かえって観光化されている分正直言って期待はずれでした。

この日は「ヤセの断崖」を見学した後、一気に片山津温泉に向かいます。

国道249号線から「柳田IC」から「能登有料道路」へ入ります。前日ホテルで「能登有料道路」のプリぺード通行カードもらい(キャンペーン中だそうです)有料道路代がただになりました。

全線使用すると確か1180円程ですが、結果的に行く時と同じ道を戻る訳ですが、行きは料金を払いましたのでカードを使用出来たのは半分ほどの金額でした。でもカードには期限が記載されていませんので、次回も使えるかな?

そんな訳で、能登有料道路を南下しましたが、途中「渚ドライブウェー」(砂浜の道路)が在りますが行きも帰りも通りませんでした。

写真はその日着いたホテルから見た夕日と空です。

片山津に入り、ホテルへ行く前に「中谷宇吉郎雪の科学館」に立ち寄ります。

「雪は天から送られた手紙である」と言う有名な言葉を残した方で。1900年(明治33年産まれ)で北海道大学で世界初の人工雪の結晶の作り出した方です。加賀市の出身で、私も若い頃先生の本を読み感動しました。そんな思いもあり今回是非にと立ち寄りました。

写真は、閉館時間にも近く、見学者は私達だけで急いで見学した後、学芸員の方の好意で雪、氷などの幾つかの実験と体験をさせて頂きました、その時の実験の模様です。

写真左上から右に、透き通った氷を星形金属の型に入れ、上の金型の手を離すとアッと言う間に「氷」が解けます。それを取りだしたのが右下の写真です。

真ん中は中華鍋に使う「お玉」に氷を入れ、ひっくり返すと「レンズ」が出来ます。それをかざした所です。実際にこれをレンズとして使い虫眼鏡と同じ様なことが出来ます。

写真はスペースシャトルに積まれた「人工雪装置」。

中谷宇吉郎先生の「生家」は此の科学館この近くだそうです。

翌朝ホテルをゆっくり出て、今日は「東尋坊」を見学した後、金沢に戻り東京へ帰ります。

土曜日と学校が夏休みに入り、一気に人手が多くなりました。

国道305号線を南下し片山津と東尋坊の中間当たりで偶然「蓮如記念館」を発見!

ここは石川県と福井県の県境に近い「吉崎」。全く宗教心のない私ですが、「蓮如聖人」位の名前は知っています。

無料で見学出来そうなので入る事にしました。見学者は私達だけ、館長らしき方、自ら案内をして下さり詳しい説明や歴史などを聴きながら記念館、庭園などを一通り見ました。

話を聞いている内この「吉崎」と言う「地」は浄土真宗の信者に取っては「聖地」なのだと言う事が理解できました。

又写真の本堂内部は喫茶室休憩所、土産などの物品販売所となっていて、係の方が提灯の「献燈」を頂ければと言うので、差し出された提灯に名前だけを書きました。

売店の綺麗なおねーさんが、氷水をご馳走してくださりとてもおいしく頂きました。

おねーさん、有り難うございました。

庭園に「蓮如聖人」の像があり、ここから眺める景色は一見、宮城県松島の景色を連想させます。

説明によると、此の左手奥、海の方から「蓮如聖人」は船に乗って泣く泣く夜中に「吉崎」を退出されたとか・・・・・・・

余り道草も食えないので、真っ直ぐに「東尋坊」へ向かいます。

「東尋坊」へ来るのは始めてですが、丁度昼時に着き駐車場を何処にするかで考えてしまいました。市営の駐車場料金は一回500円、しかし民営のお店の駐車場は無料、それもいっぱいある!

当然民営駐車場に入ればそのお店で買い物なり食事などをする必要がありそう・・・・・

で、市営駐車場は当然の如くカラッポ!・・・・・狭い所なのに。。。。。何なのだろう・・・・・

前にも書いたように、この日は土曜日で此所、東尋坊も人手が一杯!

人が入らないように写真を撮るのに一苦労で、この写真のように海面からの高さもたいした事も無く大勢の観光客の割に感動は得られなかった。

余りおもしろくもないので「東尋坊タワー」に登り、一通り見学した後、昼食!

例により車を止めた「お店」で食事を取る事にしました。

昼時とあって混雑して居ましたが、店員の対応も良く多少待たされましたが気持ちよく昼食が取れました。

此の後、金沢駅に戻りレンタカーを返却して北北線に乗り往路と同じ直江津経由で東京へ帰ります。

日程前半は、あいにくの天候でしたが、後半徐々に天候も回復して最終日は好天に恵まれ梅雨明けも発表されるなど気温も上がり、夏を感じさせました。

①「石川県金沢市「兼六園」にて」

②「能登半島七尾(和倉温泉)~碌剛崎~輪島」

海岸線に出て国道249号線少し行き「琴ヶ浜」(泣き砂パーク)に立ち寄りましたが浜には降りず見るだけにして先を急ぎました、砂浜を歩くと砂がキュ、キュ!と音を立てます、これは海水が綺麗で在るという証拠なのだそうです。現在日本にはこうした(砂が泣く)と言う海岸は殆ど見られなくなっているようで急速に海の汚れが進行しているようです。

ヤセの断崖、厳門この辺り一帯を能登金剛と言うらしい。

30㎞程続く海岸線は能登半島国定公園の代表的景勝地となっている。

厳門にて、写真下の方に映っている観光遊覧船に乗り、海上からの景色を楽しむ事にしました。

丁度観光船の出発時間で急いで船に乗ります。私達を待っていてくれて感謝!

時間は20分程の乗船、ヤセの断崖も海面からの高さ35mが一番高いそうで、前にも書きましたが東北三陸海岸のスケールと迫力には及ばないのが物足りない感じです。

翌日に行く予定の「東尋坊」にしても、全く同じ感想で、かえって観光化されている分正直言って期待はずれでした。

この日は「ヤセの断崖」を見学した後、一気に片山津温泉に向かいます。

国道249号線から「柳田IC」から「能登有料道路」へ入ります。前日ホテルで「能登有料道路」のプリぺード通行カードもらい(キャンペーン中だそうです)有料道路代がただになりました。

全線使用すると確か1180円程ですが、結果的に行く時と同じ道を戻る訳ですが、行きは料金を払いましたのでカードを使用出来たのは半分ほどの金額でした。でもカードには期限が記載されていませんので、次回も使えるかな?

そんな訳で、能登有料道路を南下しましたが、途中「渚ドライブウェー」(砂浜の道路)が在りますが行きも帰りも通りませんでした。

写真はその日着いたホテルから見た夕日と空です。

片山津に入り、ホテルへ行く前に「中谷宇吉郎雪の科学館」に立ち寄ります。

「雪は天から送られた手紙である」と言う有名な言葉を残した方で。1900年(明治33年産まれ)で北海道大学で世界初の人工雪の結晶の作り出した方です。加賀市の出身で、私も若い頃先生の本を読み感動しました。そんな思いもあり今回是非にと立ち寄りました。

写真は、閉館時間にも近く、見学者は私達だけで急いで見学した後、学芸員の方の好意で雪、氷などの幾つかの実験と体験をさせて頂きました、その時の実験の模様です。

写真左上から右に、透き通った氷を星形金属の型に入れ、上の金型の手を離すとアッと言う間に「氷」が解けます。それを取りだしたのが右下の写真です。

真ん中は中華鍋に使う「お玉」に氷を入れ、ひっくり返すと「レンズ」が出来ます。それをかざした所です。実際にこれをレンズとして使い虫眼鏡と同じ様なことが出来ます。

写真はスペースシャトルに積まれた「人工雪装置」。

中谷宇吉郎先生の「生家」は此の科学館この近くだそうです。

翌朝ホテルをゆっくり出て、今日は「東尋坊」を見学した後、金沢に戻り東京へ帰ります。

土曜日と学校が夏休みに入り、一気に人手が多くなりました。

国道305号線を南下し片山津と東尋坊の中間当たりで偶然「蓮如記念館」を発見!

ここは石川県と福井県の県境に近い「吉崎」。全く宗教心のない私ですが、「蓮如聖人」位の名前は知っています。

無料で見学出来そうなので入る事にしました。見学者は私達だけ、館長らしき方、自ら案内をして下さり詳しい説明や歴史などを聴きながら記念館、庭園などを一通り見ました。

話を聞いている内この「吉崎」と言う「地」は浄土真宗の信者に取っては「聖地」なのだと言う事が理解できました。

又写真の本堂内部は喫茶室休憩所、土産などの物品販売所となっていて、係の方が提灯の「献燈」を頂ければと言うので、差し出された提灯に名前だけを書きました。

売店の綺麗なおねーさんが、氷水をご馳走してくださりとてもおいしく頂きました。

おねーさん、有り難うございました。

庭園に「蓮如聖人」の像があり、ここから眺める景色は一見、宮城県松島の景色を連想させます。

説明によると、此の左手奥、海の方から「蓮如聖人」は船に乗って泣く泣く夜中に「吉崎」を退出されたとか・・・・・・・

余り道草も食えないので、真っ直ぐに「東尋坊」へ向かいます。

「東尋坊」へ来るのは始めてですが、丁度昼時に着き駐車場を何処にするかで考えてしまいました。市営の駐車場料金は一回500円、しかし民営のお店の駐車場は無料、それもいっぱいある!

当然民営駐車場に入ればそのお店で買い物なり食事などをする必要がありそう・・・・・

で、市営駐車場は当然の如くカラッポ!・・・・・狭い所なのに。。。。。何なのだろう・・・・・

前にも書いたように、この日は土曜日で此所、東尋坊も人手が一杯!

人が入らないように写真を撮るのに一苦労で、この写真のように海面からの高さもたいした事も無く大勢の観光客の割に感動は得られなかった。

余りおもしろくもないので「東尋坊タワー」に登り、一通り見学した後、昼食!

例により車を止めた「お店」で食事を取る事にしました。

昼時とあって混雑して居ましたが、店員の対応も良く多少待たされましたが気持ちよく昼食が取れました。

此の後、金沢駅に戻りレンタカーを返却して北北線に乗り往路と同じ直江津経由で東京へ帰ります。

日程前半は、あいにくの天候でしたが、後半徐々に天候も回復して最終日は好天に恵まれ梅雨明けも発表されるなど気温も上がり、夏を感じさせました。

能登半島一周シリーズ・URLリンク

①「石川県金沢市「兼六園」にて」

③「能登半島一周、輪島~片山津温泉」

「氷見」から海岸線に沿って行くルートも在りますが、時間の節約の為にあえて内陸部を通る事にした。時間が有れば、海岸沿いの道「能登立山シーサイドライン」(国道160号線)をゆっくり見ながらドライブするのも良いかなと思います。

和倉温泉から七尾湾を隔てて、正面「能登島」が見える、右手に「能登島大橋」が有り、この日ホテルをたち、能登島大橋を渡り能登島に行く。「能登島臨海公園水族館」に寄りたかったが、時間的にきつくなるので、ここは能登島から最短距離で「ツイン・ブリッジ」へと向かった。

梅雨明け前でもあるので、あいにく天候で、雨の中でのツイン・ブリッジ見学となった。

ツイン・ブリッジを渡り能登半島に戻り国道249号線を行く。この道は割と海岸に沿っていて、見る所も沢山ありそうですが、一気に能登半島先端に近い「恋路海岸」まで行く事にしました。

写真の恋路海岸手前の珠洲市「松波」に酒造蔵本が有り、そこへ立ち寄って日本酒を一本買い、さらに北上します。

シーズン前のウイークデーでもあり、この海岸に立ち寄ったのは私達の位で、他に女性が一人車で来て携帯カメラで写真を撮った後すぐ行ってしまいました。

「恋路海岸」にほど近くここは「見附島」別名(軍艦島)。なぜか「鐘」が有り(えんむすびーち)と命名されていて「鐘」の下の足下がハート形台座になってました。

写真左手の島が軍艦島。浜辺から大きな石が並べられて「軍艦島」の傍まで行けそうです。

岩づたいに歩いて行きます。スニーカーでしたので滑る事もなく何とか傍まで行けましたが、都中で岩の並びが途切れていて見附島までは行けず残念ながら引っ返しました。

馴れない方は、止めた方が良さそうです。

見附島から更に、海岸沿いの道を半島に沿って行きます。

「禄剛崎」は能登半島最北端に位置し、外海(外浦)内海(内浦)との分岐点になります。ここから遠く立山連峰が見えるそうですが、あいにくの天候でそれは、叶いませんでした。

この灯台は、明治16年(1883年)7月外国人技術者の指導の元で作られ、昭和38年(1963年)迄灯台守が常駐管理していたようです。光の届く範囲は18海里(33㎞)地上からの高さ12m、水面からは48m在るそうな。

禄剛崎を後にして、次の目的地は白米(しらよね)千枚田に向かいます。

海岸沿いの道は県道28号線。美しい海岸線を見ながら快適なドライブです。

途中で昼食を取ります。「つばき茶屋」と言うお店に入りましたが、ここは地元漁師さんが経営する所で、その日採れた地物をだすとか・・・・所がこの日は漁に出なかったらしく刺身定食が無く、「でまかせ定食」にする事になりました。それでも生きの良いホウボウの刺身が出ました。(本当にでまかせと言う名の定食でした)

更に県道28号線を走り、国道249号線に出る少し前辺りの海岸に「ゴジラ岩」と言うのがあり、見る角度で本当に「ゴジラ」の様に見えるんです。

写真は載せませんでしたが、一見の価値有り!

途中「曽々木海岸」で「すず塩田村」に立ち寄り、午後に白米棚田に着きましたが、この辺りは棚田がとても多く、この写真の場所が一番規模が大きいようです。すでに稲は育って居て緑の段々畑が広がります。

海辺からすぐに田んぼが立ち上がっていて、塩害は心配ないのだろうかと素人考えで心配になりました。寛永15年(1636年頃開墾され)水田の数は1004枚在るそうで一番小さい水田が0.2㎡だそうな。平成13年国の名勝指定を受けいています。

この日は「輪島」に宿を取ります。

未だ時間が早かったので、ホテル近くの「きりこ会館」の見学です。

「きりこ」とは「切子灯籠」の事で、初期は笹に御神灯をつけ持ち、運用に便利な笹きりこから発展して、江戸時代中期以降、高さ10m以上にも成るものとなりました。

元は七夕祭で、神輿の夜道の灯りだそうな。

きりこ開館には、日本全国何処の地域でも在るように各町内会が競って作った、山車や神輿と同じように「きりこ」が展示してあり、その姿は立派なものでした。

この日は輪島で宿泊です。写真は海岸沿いに建つホテルから「日の出」を撮影したものです。

漸く天候も回復傾向になり、雲も少なめで良い天気になりそうです。

輪島と言えば「朝市」。ホテルを出発して、早速レンタカーを駐車場に入れ、輪島の街の見学です。

写真上は「朝市の様子」左下は再開発された輪島の中心街、右は2001年廃線になった「鉄道七尾線」の「輪島駅」かろうじて線路が残っている。又この場所が「道の駅輪島」となっている。

此から、この日国道249号線を南下し黒島町で海岸線に出た後、「琴ヶ浜」(鳴き砂の浜)ほんの少し見て「関野鼻海岸ヤセの断崖」を見ます。その後金沢を通り過ぎ「片山津温泉」に宿泊します。

その様子は次回へ・・・・・・

①「石川県金沢市「兼六園」にて」

③「能登半島一周、輪島~片山津温泉」

「氷見」から海岸線に沿って行くルートも在りますが、時間の節約の為にあえて内陸部を通る事にした。時間が有れば、海岸沿いの道「能登立山シーサイドライン」(国道160号線)をゆっくり見ながらドライブするのも良いかなと思います。

和倉温泉から七尾湾を隔てて、正面「能登島」が見える、右手に「能登島大橋」が有り、この日ホテルをたち、能登島大橋を渡り能登島に行く。「能登島臨海公園水族館」に寄りたかったが、時間的にきつくなるので、ここは能登島から最短距離で「ツイン・ブリッジ」へと向かった。

梅雨明け前でもあるので、あいにく天候で、雨の中でのツイン・ブリッジ見学となった。

ツイン・ブリッジを渡り能登半島に戻り国道249号線を行く。この道は割と海岸に沿っていて、見る所も沢山ありそうですが、一気に能登半島先端に近い「恋路海岸」まで行く事にしました。

写真の恋路海岸手前の珠洲市「松波」に酒造蔵本が有り、そこへ立ち寄って日本酒を一本買い、さらに北上します。

シーズン前のウイークデーでもあり、この海岸に立ち寄ったのは私達の位で、他に女性が一人車で来て携帯カメラで写真を撮った後すぐ行ってしまいました。

「恋路海岸」にほど近くここは「見附島」別名(軍艦島)。なぜか「鐘」が有り(えんむすびーち)と命名されていて「鐘」の下の足下がハート形台座になってました。

写真左手の島が軍艦島。浜辺から大きな石が並べられて「軍艦島」の傍まで行けそうです。

岩づたいに歩いて行きます。スニーカーでしたので滑る事もなく何とか傍まで行けましたが、都中で岩の並びが途切れていて見附島までは行けず残念ながら引っ返しました。

馴れない方は、止めた方が良さそうです。

見附島から更に、海岸沿いの道を半島に沿って行きます。

「禄剛崎」は能登半島最北端に位置し、外海(外浦)内海(内浦)との分岐点になります。ここから遠く立山連峰が見えるそうですが、あいにくの天候でそれは、叶いませんでした。

この灯台は、明治16年(1883年)7月外国人技術者の指導の元で作られ、昭和38年(1963年)迄灯台守が常駐管理していたようです。光の届く範囲は18海里(33㎞)地上からの高さ12m、水面からは48m在るそうな。

禄剛崎を後にして、次の目的地は白米(しらよね)千枚田に向かいます。

海岸沿いの道は県道28号線。美しい海岸線を見ながら快適なドライブです。

途中で昼食を取ります。「つばき茶屋」と言うお店に入りましたが、ここは地元漁師さんが経営する所で、その日採れた地物をだすとか・・・・所がこの日は漁に出なかったらしく刺身定食が無く、「でまかせ定食」にする事になりました。それでも生きの良いホウボウの刺身が出ました。(本当にでまかせと言う名の定食でした)

更に県道28号線を走り、国道249号線に出る少し前辺りの海岸に「ゴジラ岩」と言うのがあり、見る角度で本当に「ゴジラ」の様に見えるんです。

写真は載せませんでしたが、一見の価値有り!

途中「曽々木海岸」で「すず塩田村」に立ち寄り、午後に白米棚田に着きましたが、この辺りは棚田がとても多く、この写真の場所が一番規模が大きいようです。すでに稲は育って居て緑の段々畑が広がります。

海辺からすぐに田んぼが立ち上がっていて、塩害は心配ないのだろうかと素人考えで心配になりました。寛永15年(1636年頃開墾され)水田の数は1004枚在るそうで一番小さい水田が0.2㎡だそうな。平成13年国の名勝指定を受けいています。

この日は「輪島」に宿を取ります。

未だ時間が早かったので、ホテル近くの「きりこ会館」の見学です。

「きりこ」とは「切子灯籠」の事で、初期は笹に御神灯をつけ持ち、運用に便利な笹きりこから発展して、江戸時代中期以降、高さ10m以上にも成るものとなりました。

元は七夕祭で、神輿の夜道の灯りだそうな。

きりこ開館には、日本全国何処の地域でも在るように各町内会が競って作った、山車や神輿と同じように「きりこ」が展示してあり、その姿は立派なものでした。

この日は輪島で宿泊です。写真は海岸沿いに建つホテルから「日の出」を撮影したものです。

漸く天候も回復傾向になり、雲も少なめで良い天気になりそうです。

輪島と言えば「朝市」。ホテルを出発して、早速レンタカーを駐車場に入れ、輪島の街の見学です。

写真上は「朝市の様子」左下は再開発された輪島の中心街、右は2001年廃線になった「鉄道七尾線」の「輪島駅」かろうじて線路が残っている。又この場所が「道の駅輪島」となっている。

此から、この日国道249号線を南下し黒島町で海岸線に出た後、「琴ヶ浜」(鳴き砂の浜)ほんの少し見て「関野鼻海岸ヤセの断崖」を見ます。その後金沢を通り過ぎ「片山津温泉」に宿泊します。

その様子は次回へ・・・・・・

シリーズ続き

②「能登半島七尾(和倉温泉)~碌剛崎~輪島」

③「能登半島一周、輪島~片山津温泉」

東京から新幹線で「湯沢」へ行き、そこから「北北線」に乗り換え「金沢」迄。

新幹線の乗車時間は1時間足らず、そこから「北北線」の行程の方がずっと長い時間が掛かる「直江津」を経由して海岸線に沿っての電車の旅は飽きることが無く景色を楽しませてくれる。

金沢駅でレンタカーを借り真っ先に兼六園を目指した。兼六園近くの市営駐車場に車を入れ近くの「紺屋坂」を登る、結構急な坂でした。

兼六園に入る入り口は7カ所ほど有るが、上の写真は案内所のある「桂坂」から入り園内で真っ先に見えてくる「霞ヶ池」周辺を撮影した物です。

タイトルになっている写真も「虹橋」をメインに撮し込みました。

虹橋から左を回り込み「霞ヶ池」を挟んで「蓬莱島」その右の建物は「内橋亭」です。

さすがに見応えのある庭園で、手入れも行き届き、この日も少なからぬ方達が手入れに専念していました。此の維持に膨大な予算が当てられているのかなと感じる次第です。

それでこそ此の場所が、これぞ日本の庭園、と言った趣を保つことが出来るのでしょう・・・・

加賀百万石のお膝元の貫禄充分ですね!

園内を一周するように更に奥へ向かいます。

兼六園は江戸時代の代表的林泉回遊式庭園で「金沢城外郭」として城に属していました。

加賀藩5代藩主(前田綱紀)1676年作庭、その後1759年金沢大火の後、11代藩主前田治脩(はるなが)復興、1822年前田斉広(なりなが)の時代で完成。

「兼六園」という名は中国宋の時代の詩人「李格非」の書いた「落陽名園記の文中から」宏大、幽邃、人力、

蒼古、水泉、眺望の「六勝」を兼ねる所から名付けられた(兼六園パンフレットより)

写真のように林の中は苔で覆われ沢山の種類の「広葉樹」が植えられています。

この辺り奥は「千歳台」と言われていて上流から流れ出る疎水と共に花菖蒲などが植えられていて幾つもの「橋」が掛けられています。

更に一段と高い場所で「山山」と言われる場所です。

一番高い場所に東屋が有りすぐ側に「御室塔」があります。

楓などの樹種が多く秋になれば「紅葉」も一段と美しいと思います。

兼六園を見学した後「蓮池門出口」から「江戸町通り」と言われる通り(おみやげ屋さんが軒を連ねる通り)此所から、隣にある「金沢城」へ回ります。

写真は「江戸町通り」から見る城門「石川門」本丸付近にある「三十間長屋」(国指定重要文化財)が残る程度ですが、その他「五十間長屋」が復元され整備されて公園としての機能が有り一部は無料開放されているようです。

天守閣、本丸は無く、今ではこんもりとした森となっていてますが城郭としては立派な物と思います。おもしろいのは内堀跡が今では四車線の道路となっていました・・・・・・・

写真がその「堀跡」の道路です。

この道路は「お堀通り」と名が付いているようで、写真右上側が「お城本丸跡」です。

本丸跡はこんもりとした林に成って居て城として残るのは各「櫓跡」と「城壁」など、見るべき物は少ない。

「お堀通り」をまたぐ橋を渡ると「石川門」だ。写真は石川門の櫓(重要文化財)この門をくぐると三の丸広場に出る、下の写真がそうですが、ここにはボランティアガイドさんの受付場所などが有ります。今回は時間もなく城内見学は諦めましたが下の写真は再建された「五十間長屋」右手の建物は「菱櫓」城壁の下は「堀」となっています。

その後「金沢市」を後にして、北陸自動車道を通り小矢部ジャンクションから能越自動車道を通り「氷見」まで行きます。そこから一般道に降り国道160号線の海岸線に沿って「七尾」まで行き和倉温泉でこの日の宿泊に成ります。

その後、七尾から「碌剛崎」を廻り「輪島」へ行き「輪島」から南下し金沢を通り過ぎて「方山津」「東尋坊」と廻り金沢へ戻り、東京へ。

能登半島一週の旅です。時間が出来次第Blogにアップしてゆきます。

②「能登半島七尾(和倉温泉)~碌剛崎~輪島」

③「能登半島一周、輪島~片山津温泉」

東京から新幹線で「湯沢」へ行き、そこから「北北線」に乗り換え「金沢」迄。

新幹線の乗車時間は1時間足らず、そこから「北北線」の行程の方がずっと長い時間が掛かる「直江津」を経由して海岸線に沿っての電車の旅は飽きることが無く景色を楽しませてくれる。

金沢駅でレンタカーを借り真っ先に兼六園を目指した。兼六園近くの市営駐車場に車を入れ近くの「紺屋坂」を登る、結構急な坂でした。

兼六園に入る入り口は7カ所ほど有るが、上の写真は案内所のある「桂坂」から入り園内で真っ先に見えてくる「霞ヶ池」周辺を撮影した物です。

タイトルになっている写真も「虹橋」をメインに撮し込みました。

虹橋から左を回り込み「霞ヶ池」を挟んで「蓬莱島」その右の建物は「内橋亭」です。

さすがに見応えのある庭園で、手入れも行き届き、この日も少なからぬ方達が手入れに専念していました。此の維持に膨大な予算が当てられているのかなと感じる次第です。

それでこそ此の場所が、これぞ日本の庭園、と言った趣を保つことが出来るのでしょう・・・・

加賀百万石のお膝元の貫禄充分ですね!

園内を一周するように更に奥へ向かいます。

兼六園は江戸時代の代表的林泉回遊式庭園で「金沢城外郭」として城に属していました。

加賀藩5代藩主(前田綱紀)1676年作庭、その後1759年金沢大火の後、11代藩主前田治脩(はるなが)復興、1822年前田斉広(なりなが)の時代で完成。

「兼六園」という名は中国宋の時代の詩人「李格非」の書いた「落陽名園記の文中から」宏大、幽邃、人力、

蒼古、水泉、眺望の「六勝」を兼ねる所から名付けられた(兼六園パンフレットより)

写真のように林の中は苔で覆われ沢山の種類の「広葉樹」が植えられています。

この辺り奥は「千歳台」と言われていて上流から流れ出る疎水と共に花菖蒲などが植えられていて幾つもの「橋」が掛けられています。

更に一段と高い場所で「山山」と言われる場所です。

一番高い場所に東屋が有りすぐ側に「御室塔」があります。

楓などの樹種が多く秋になれば「紅葉」も一段と美しいと思います。

兼六園を見学した後「蓮池門出口」から「江戸町通り」と言われる通り(おみやげ屋さんが軒を連ねる通り)此所から、隣にある「金沢城」へ回ります。

写真は「江戸町通り」から見る城門「石川門」本丸付近にある「三十間長屋」(国指定重要文化財)が残る程度ですが、その他「五十間長屋」が復元され整備されて公園としての機能が有り一部は無料開放されているようです。

天守閣、本丸は無く、今ではこんもりとした森となっていてますが城郭としては立派な物と思います。おもしろいのは内堀跡が今では四車線の道路となっていました・・・・・・・

写真がその「堀跡」の道路です。

この道路は「お堀通り」と名が付いているようで、写真右上側が「お城本丸跡」です。

本丸跡はこんもりとした林に成って居て城として残るのは各「櫓跡」と「城壁」など、見るべき物は少ない。

「お堀通り」をまたぐ橋を渡ると「石川門」だ。写真は石川門の櫓(重要文化財)この門をくぐると三の丸広場に出る、下の写真がそうですが、ここにはボランティアガイドさんの受付場所などが有ります。今回は時間もなく城内見学は諦めましたが下の写真は再建された「五十間長屋」右手の建物は「菱櫓」城壁の下は「堀」となっています。

その後「金沢市」を後にして、北陸自動車道を通り小矢部ジャンクションから能越自動車道を通り「氷見」まで行きます。そこから一般道に降り国道160号線の海岸線に沿って「七尾」まで行き和倉温泉でこの日の宿泊に成ります。

その後、七尾から「碌剛崎」を廻り「輪島」へ行き「輪島」から南下し金沢を通り過ぎて「方山津」「東尋坊」と廻り金沢へ戻り、東京へ。

能登半島一週の旅です。時間が出来次第Blogにアップしてゆきます。

只見線「大白川」から「波間川」に沿って国道385号線遡って行く、前日夜遅く東京を出発して練馬関越道から入り、小出インターを降り広瀬地区に入り、野宿同然の感じで寝袋で仮眠を取り翌日の強行軍に備えました。

この日は上空に寒気団が入り寒く、曇り空で朝の気温は9℃、吐く息が白く仮眠したとはいえ殆ど眠る事は出来ませんでした。

波間川に沿って更に上流部へ向かいます。「浅草岳」の麓に当たる場所です。

適当な場所を見つけ車を置いて、いよいよ山菜採りです。毎年この時期地元の「民宿」に泊まりますが、その前に山菜採りをします。山道を何時間も歩き山菜採り、と言うより一寸した登山の雰囲気です。

私は二十数年ぶりにでしたが、今回は例年になく「雪解け」が遅く山菜の出方も可成り遅いとの事で「根曲り竹」「みず」(みずな)等は未だ未だの感じでした。

写真は奥地に入った所、この様にブナ林にはしっかり残雪が有り道路は所々雪で覆われています。

最も「こごみ」「ふきのとう」等は雪解けと同時に芽を出すので、それ程奥に行かなくても楽に取れました。

途中山菜を摘みながら景色を見ると山水画の世界が広がっています。

天候も回復してきて時折日が射します。気温も上がり汗ばんできます。

写真左上は深い雪の中でもたくましく育つ「ブナ」この辺りの木は全て「雪」の重みで「根」が曲り若い木は残雪の重みで未だ地面に押しつけられています。

右上の写真のように林道は残雪でふさがれ、写真左下の様に崖の斜面では雪解け水が急激に噴き出した跡が残り、写真右下のように崖上部は今にも落ちそうな岩がむき出しになっています。

此所を通過するに当たって崖上部を見ながら慎重に歩きました、気楽にとはゆかない危険な場所も有るので慎重に行動しなければ成りません。

林道脇には「蕗のとう」が沢山芽を出して居ます。蕗のとうは写真のような黄色がかった物が苦みが少なく雪解け直後に一斉に大きくなります。地元の方は写真右のように大きくなった「ふきのとう」等を使います。

下の写真は「藪椿」とか「雪椿」とか言われる物です。

林道脇には写真左上の様な「すみれ」も咲いています。その他「イワカガミ」など高山植物に属する物も咲いています。

写真下は湿地帯に有る「水芭蕉」の群落です。

この写真は「ぜんまい」の成長過程で、上の写真が新芽でやがて写真左下の様に茶色い葉が開き始めます。そして写真右下の様に成長した姿になり、夏場に成るとゼンマイとは気付かなくなります。

ここら辺りでは、地元の方が生活の糧としてゼンマイを取るので一般人はゼンマイを取る事はありません、山深く入り何日も掛けて何十キロと言うゼンマイを取り、茹でて手もみをして乾燥させます。この辺りのゼンマイは絶品で安い外国産と違い大変おいしいです。

この日は奥地でないと収穫出来無いこごみ、うど、ふきのとう、根曲り竹、コシアブラ、みずとタラの芽などは未だ時期が早く諦めて里の方に降りてから散歩がてらわらび、蕗等を収穫しました。

写真は野生の「フジ」で左下の写真の様に、杉の木がフジの木の様になっています。

右下の写真は「うつぎ」この木も至る所に咲いていて、その他「桜」も咲いていました。

宿泊した民宿は「休場」(やすんば)この地区に数軒有る民宿の一軒です。

この日、別働隊が「イワナ」を釣って来て、夕食にはイワナの天ぷらを賞味する事になりました。

矢張り天然のイワナの旨さは絶品で、沢山の山菜料理と合わせてたらふく食べ飲んで大満足!

http://park3.wakwak.com/~irisho/ 入広瀬村観光案内

翌日帰りがけに「タラの芽」の収穫が無かったので地元の山菜販売所で買いました。それとゼンマイを購入しおみやげとしました。

民宿「休場」は昼食だけでも予約できて、山菜料理を食べられます。奥地での山菜採りは簡単では無いので山菜料理を食べた後、地元の販売所で新鮮な山菜を買った方が楽と思います。

この日は上空に寒気団が入り寒く、曇り空で朝の気温は9℃、吐く息が白く仮眠したとはいえ殆ど眠る事は出来ませんでした。

波間川に沿って更に上流部へ向かいます。「浅草岳」の麓に当たる場所です。

適当な場所を見つけ車を置いて、いよいよ山菜採りです。毎年この時期地元の「民宿」に泊まりますが、その前に山菜採りをします。山道を何時間も歩き山菜採り、と言うより一寸した登山の雰囲気です。

私は二十数年ぶりにでしたが、今回は例年になく「雪解け」が遅く山菜の出方も可成り遅いとの事で「根曲り竹」「みず」(みずな)等は未だ未だの感じでした。

写真は奥地に入った所、この様にブナ林にはしっかり残雪が有り道路は所々雪で覆われています。

最も「こごみ」「ふきのとう」等は雪解けと同時に芽を出すので、それ程奥に行かなくても楽に取れました。

途中山菜を摘みながら景色を見ると山水画の世界が広がっています。

天候も回復してきて時折日が射します。気温も上がり汗ばんできます。

写真左上は深い雪の中でもたくましく育つ「ブナ」この辺りの木は全て「雪」の重みで「根」が曲り若い木は残雪の重みで未だ地面に押しつけられています。

右上の写真のように林道は残雪でふさがれ、写真左下の様に崖の斜面では雪解け水が急激に噴き出した跡が残り、写真右下のように崖上部は今にも落ちそうな岩がむき出しになっています。

此所を通過するに当たって崖上部を見ながら慎重に歩きました、気楽にとはゆかない危険な場所も有るので慎重に行動しなければ成りません。

林道脇には「蕗のとう」が沢山芽を出して居ます。蕗のとうは写真のような黄色がかった物が苦みが少なく雪解け直後に一斉に大きくなります。地元の方は写真右のように大きくなった「ふきのとう」等を使います。

下の写真は「藪椿」とか「雪椿」とか言われる物です。

林道脇には写真左上の様な「すみれ」も咲いています。その他「イワカガミ」など高山植物に属する物も咲いています。

写真下は湿地帯に有る「水芭蕉」の群落です。

この写真は「ぜんまい」の成長過程で、上の写真が新芽でやがて写真左下の様に茶色い葉が開き始めます。そして写真右下の様に成長した姿になり、夏場に成るとゼンマイとは気付かなくなります。

ここら辺りでは、地元の方が生活の糧としてゼンマイを取るので一般人はゼンマイを取る事はありません、山深く入り何日も掛けて何十キロと言うゼンマイを取り、茹でて手もみをして乾燥させます。この辺りのゼンマイは絶品で安い外国産と違い大変おいしいです。

この日は奥地でないと収穫出来無いこごみ、うど、ふきのとう、根曲り竹、コシアブラ、みずとタラの芽などは未だ時期が早く諦めて里の方に降りてから散歩がてらわらび、蕗等を収穫しました。

写真は野生の「フジ」で左下の写真の様に、杉の木がフジの木の様になっています。

右下の写真は「うつぎ」この木も至る所に咲いていて、その他「桜」も咲いていました。

宿泊した民宿は「休場」(やすんば)この地区に数軒有る民宿の一軒です。

この日、別働隊が「イワナ」を釣って来て、夕食にはイワナの天ぷらを賞味する事になりました。

矢張り天然のイワナの旨さは絶品で、沢山の山菜料理と合わせてたらふく食べ飲んで大満足!

http://park3.wakwak.com/~irisho/ 入広瀬村観光案内

翌日帰りがけに「タラの芽」の収穫が無かったので地元の山菜販売所で買いました。それとゼンマイを購入しおみやげとしました。

民宿「休場」は昼食だけでも予約できて、山菜料理を食べられます。奥地での山菜採りは簡単では無いので山菜料理を食べた後、地元の販売所で新鮮な山菜を買った方が楽と思います。

自宅から環八を北上練馬インターから関越高速道を行く。

関越「花園インター」で降り国道140号を走る、午前11頃出発したので現地には丁度昼時

地元のスーパーでお弁当を仕入れ羊山公園へ向かう。

芝桜の開花状況は4~5分咲き、それでも観光客は多く駐車場へ入るのに多少待たされた。

駐車場は幾つもあり、芝桜に一番近い場所に入れた。

まずは「芝桜の丘」に直行する。入り口に地元物産店が立ち並び、そこを通過しないと

「芝桜の丘」には行けない様になっている、な~る程ね!

帰りに檜の「まな板」を買って来た。

天候は曇りベースで、時折日が射す感じの日で花の撮影には余り良い条件では無かったが

それ程寒くもなく、「芝桜の丘」を眺めながら端の杉木立のベンチで昼食にした。

写真は、同じ「芝桜」でも種類毎に名前が有り色もとりどり、パッチワーク状に植栽され

た花模様は人工的な綺麗さ・・・・とでも言えば良いのだろうか・・・・・

昼食と芝桜見物の後は、満開の桜見物。

此所のソメイヨシノの桜は樹齢が浅いせいか、木の背丈が低く桜の「花」の中に居る感じ

で花見が出来る。

写真の桜は若い木で「豆桜」の様だ。

薄いピンク色が何ともかわいらしい!

その他、しだれ桜も多くしだれた先端が地面に着くほどで、地面は芝生が敷き詰められ

シートを敷かなくても花見の宴会が出来そうなくらいだ。

観光のために全山を整備した地元の努力が忍ばれる・・・・・

写真は「武甲山」と羊山公園、武甲山の山容はご覧の通り採掘の為に山肌が切り刻まれ

て見る影も在りませんが、今の時期「芝桜」が満開の時期を迎えているようなので、桜は

散っても未だ楽しめそうです。

関越「花園インター」で降り国道140号を走る、午前11頃出発したので現地には丁度昼時

地元のスーパーでお弁当を仕入れ羊山公園へ向かう。

芝桜の開花状況は4~5分咲き、それでも観光客は多く駐車場へ入るのに多少待たされた。

駐車場は幾つもあり、芝桜に一番近い場所に入れた。

まずは「芝桜の丘」に直行する。入り口に地元物産店が立ち並び、そこを通過しないと

「芝桜の丘」には行けない様になっている、な~る程ね!

帰りに檜の「まな板」を買って来た。

天候は曇りベースで、時折日が射す感じの日で花の撮影には余り良い条件では無かったが

それ程寒くもなく、「芝桜の丘」を眺めながら端の杉木立のベンチで昼食にした。

写真は、同じ「芝桜」でも種類毎に名前が有り色もとりどり、パッチワーク状に植栽され

た花模様は人工的な綺麗さ・・・・とでも言えば良いのだろうか・・・・・

昼食と芝桜見物の後は、満開の桜見物。

此所のソメイヨシノの桜は樹齢が浅いせいか、木の背丈が低く桜の「花」の中に居る感じ

で花見が出来る。

写真の桜は若い木で「豆桜」の様だ。

薄いピンク色が何ともかわいらしい!

その他、しだれ桜も多くしだれた先端が地面に着くほどで、地面は芝生が敷き詰められ

シートを敷かなくても花見の宴会が出来そうなくらいだ。

観光のために全山を整備した地元の努力が忍ばれる・・・・・

写真は「武甲山」と羊山公園、武甲山の山容はご覧の通り採掘の為に山肌が切り刻まれ

て見る影も在りませんが、今の時期「芝桜」が満開の時期を迎えているようなので、桜は

散っても未だ楽しめそうです。

本来は日本平南側(海沿い)の国道150号線から久能山の参道を登るべきだが、この日は

二回目の訪問で今回は「楽ちん」を決め込んだ。

参道を歩く場合千段あまりの階段を上る覚悟をしなければならない。

写真は日本平から東側を見ると、富士山が素晴らしい、下の方に降りて「三保の松原」に行け

ばもっと素晴らしい富士山が見られる。

この写真は日本平山頂からの物ですが、駿河湾位までは綺麗に見えますがその向こうは水蒸気

が多く富士山が霞んでしまっています。

日本平山頂付近からロープウェーに乗って久能山中腹に着きます。

この写真は丁度久能山の裏側から見た所です。此の頂上直下付近の一番高い場所に「徳川家康」

の霊廟が有るようです。

久能山の歴史の中で一時期、武田信玄によって山城に成った時期もあるそうな。

この地形からは正に城としては難攻不落、現在でも御社殿に行くためには、海側から参道を登る

か日本平側からロープウェーで行くしかないようです。

ロープウェーを降りた所は、丁度表参道から階段を登った所で「久能山東照宮博物館」の前

拝観料を納め、そこから更に見上げるように階段を登ります。

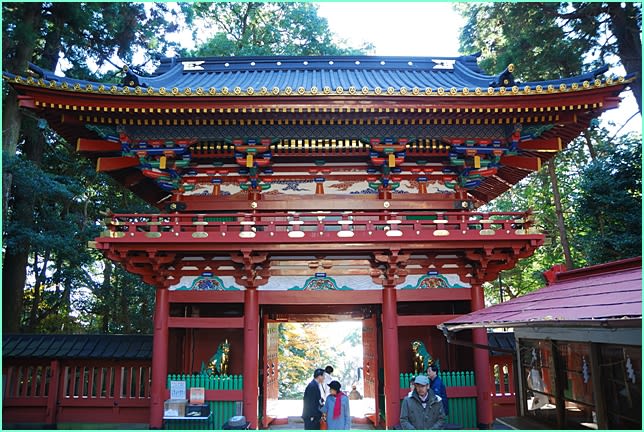

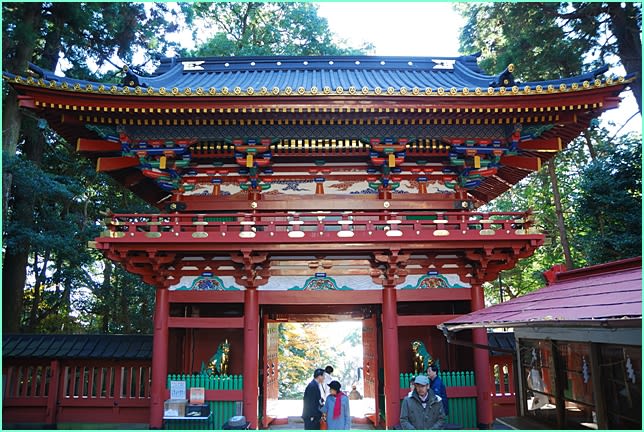

数十段の階段を登り楼門(山門)をくぐると、更に上の方に「唐門」を見る事が出来ます。

楼門を過ぎると、唐灯籠、鼓楼、神楽殿などの脇の階段を登り、日枝神社に出ます。

左手にようやく、御社殿の入り口になります。

此の「御社殿」全体は国の重要文化財。権現造りで昨年「漆」の塗り替えが行われ全体が

創建当時の輝きを戻しています。

朱、黒の漆と金箔を貼った金具など非常にきらびやかで豪壮な感じです。

拝殿でお参りしてから、西回りに回り込みます。

この建物は拝殿と本殿が棟続きに成って居るようで、この写真は本殿西側の壁に画かれて

いた「唐獅子」。

東側にも同じ「唐獅子」の別な姿が画かれています。

この本殿の脇の階段を更に奥へ登ります。この辺りの石垣の壁は当時の築城技術が散見

される場所で、石垣造りの技術が素晴らしい事が判ります。最も再構築された様です。

更に階段を登ると写真の場所に出ます。

今でもこの場所に「徳川家康」の遺骨が有るそうですが、「日光東照宮」になぜ遺言にて

移したのか家康の本心は判らないですね~

この辺りが久能山で歩ける場所の最高地点の様です。霊廟左手側は数十メートルの頂に成

りドーム状にになっています。

帰りがけに改めて「楼門」の”勅額”を眺めましたが「東照大権現」という文字は「御水尾天皇」

(ごみずのおてんのう)の”ごしんぴつ”・・・だそうな。。。。。

二回目の訪問で今回は「楽ちん」を決め込んだ。

参道を歩く場合千段あまりの階段を上る覚悟をしなければならない。

写真は日本平から東側を見ると、富士山が素晴らしい、下の方に降りて「三保の松原」に行け

ばもっと素晴らしい富士山が見られる。

この写真は日本平山頂からの物ですが、駿河湾位までは綺麗に見えますがその向こうは水蒸気

が多く富士山が霞んでしまっています。

日本平山頂付近からロープウェーに乗って久能山中腹に着きます。

この写真は丁度久能山の裏側から見た所です。此の頂上直下付近の一番高い場所に「徳川家康」

の霊廟が有るようです。

久能山の歴史の中で一時期、武田信玄によって山城に成った時期もあるそうな。

この地形からは正に城としては難攻不落、現在でも御社殿に行くためには、海側から参道を登る

か日本平側からロープウェーで行くしかないようです。

ロープウェーを降りた所は、丁度表参道から階段を登った所で「久能山東照宮博物館」の前

拝観料を納め、そこから更に見上げるように階段を登ります。

数十段の階段を登り楼門(山門)をくぐると、更に上の方に「唐門」を見る事が出来ます。

楼門を過ぎると、唐灯籠、鼓楼、神楽殿などの脇の階段を登り、日枝神社に出ます。

左手にようやく、御社殿の入り口になります。

此の「御社殿」全体は国の重要文化財。権現造りで昨年「漆」の塗り替えが行われ全体が

創建当時の輝きを戻しています。

朱、黒の漆と金箔を貼った金具など非常にきらびやかで豪壮な感じです。

拝殿でお参りしてから、西回りに回り込みます。

この建物は拝殿と本殿が棟続きに成って居るようで、この写真は本殿西側の壁に画かれて

いた「唐獅子」。

東側にも同じ「唐獅子」の別な姿が画かれています。

この本殿の脇の階段を更に奥へ登ります。この辺りの石垣の壁は当時の築城技術が散見

される場所で、石垣造りの技術が素晴らしい事が判ります。最も再構築された様です。

更に階段を登ると写真の場所に出ます。

今でもこの場所に「徳川家康」の遺骨が有るそうですが、「日光東照宮」になぜ遺言にて

移したのか家康の本心は判らないですね~

この辺りが久能山で歩ける場所の最高地点の様です。霊廟左手側は数十メートルの頂に成

りドーム状にになっています。

帰りがけに改めて「楼門」の”勅額”を眺めましたが「東照大権現」という文字は「御水尾天皇」

(ごみずのおてんのう)の”ごしんぴつ”・・・だそうな。。。。。

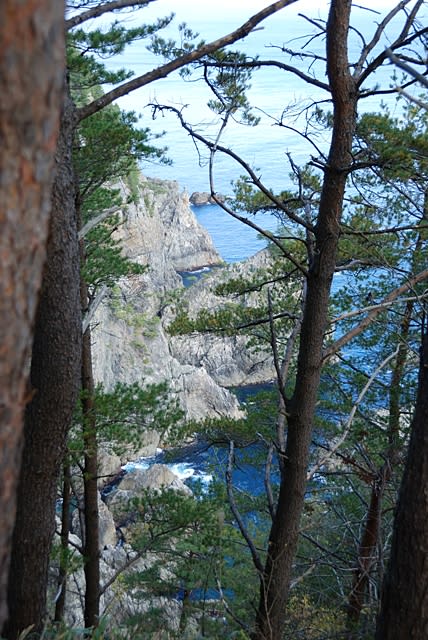

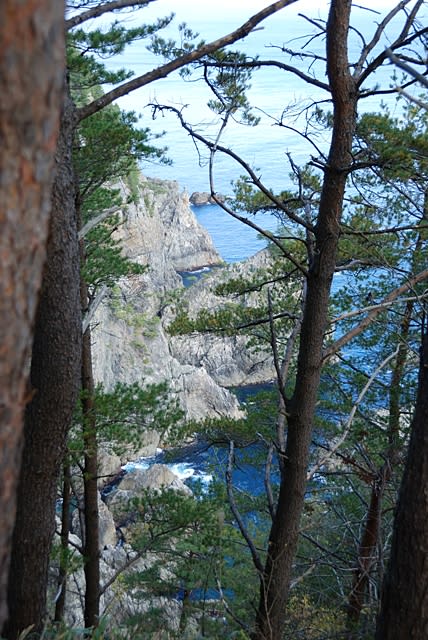

北山崎断崖に着いた時、丁度曇り空でした。モノトーンの遠景は素晴らしく波も穏やかで

展望台から眺める景色は何時までも飽きない。

国道45号線に入りすぐ県道44号線から「北山崎断崖」に向かいます。

この断崖も180mもの高さがあり展望台からの遠景は幻想的です。

この日の天候は非常に不安定で、雪、雨に時折太陽が顔を出すというめまぐるしい動きで

運良く観光スポットに付く毎に太陽が顔を出してくれました。

ビジターセンターの施設や広場

でも結構遊べますが、ツアーでは時間もないので写真を撮る

事に集中します。

「北山崎断崖」の展望台周辺はそれ程広い場所では無いため、写真も似通った物になります。

展望台から下の海岸近くまで降りられるように、長い階段が整備されて居ます。

第二展望台へ降りる階段から眺める断崖は、又別の素顔を見せてくれます。

この階段を下ります。

第三展望台まで行くと、718段有ると云う事ですが、第三展望台への降り口は危険なので閉鎖

されていて、残念ながら降りる事は出来ませんでした。

この幻想的な風景をモノクロにしてみました。

この後ツアー一行は、三陸鉄道に乗り「普代駅」から「久慈駅」まで行きます。

三陸鉄道北リアス線の旅も僅かな区間ですが、中々雰囲気が良く思いで深い列車の旅を

味わい。後昼食後、久慈から「種差海岸」へと回ります。

この日が最終日で東北新幹線八戸駅から東京へ帰路となります。

時間があれば三陸鉄道を中心に、その後の模様をBlog記事にしたいと思って居ます。

展望台から眺める景色は何時までも飽きない。

国道45号線に入りすぐ県道44号線から「北山崎断崖」に向かいます。

この断崖も180mもの高さがあり展望台からの遠景は幻想的です。

この日の天候は非常に不安定で、雪、雨に時折太陽が顔を出すというめまぐるしい動きで

運良く観光スポットに付く毎に太陽が顔を出してくれました。

ビジターセンターの施設や広場

でも結構遊べますが、ツアーでは時間もないので写真を撮る

事に集中します。

「北山崎断崖」の展望台周辺はそれ程広い場所では無いため、写真も似通った物になります。

展望台から下の海岸近くまで降りられるように、長い階段が整備されて居ます。

第二展望台へ降りる階段から眺める断崖は、又別の素顔を見せてくれます。

この階段を下ります。

第三展望台まで行くと、718段有ると云う事ですが、第三展望台への降り口は危険なので閉鎖

されていて、残念ながら降りる事は出来ませんでした。

この幻想的な風景をモノクロにしてみました。

この後ツアー一行は、三陸鉄道に乗り「普代駅」から「久慈駅」まで行きます。

三陸鉄道北リアス線の旅も僅かな区間ですが、中々雰囲気が良く思いで深い列車の旅を

味わい。後昼食後、久慈から「種差海岸」へと回ります。

この日が最終日で東北新幹線八戸駅から東京へ帰路となります。

時間があれば三陸鉄道を中心に、その後の模様をBlog記事にしたいと思って居ます。

姫路市の北西部に位置する古刹。

姫路市の北西部に位置する古刹。西の比叡山とも言われ一千年の昔「性空上人」が開いた天台仏教の道場で境内は

国の史跡地に指定されている。

山門をくぐると、其処は静かな自然と森の聖域、幾本か在る参道脇には信者方が

奉納した数多くの観音立像が出迎えてくれる。

県道67号線から少し入った所から、書写山ロープウェーで山頂駅に降り立ち

少し歩くと参道となる、足腰の弱い人は此処からマイクロバスで途中まで行く

と良いかも知れないが、私は歩いた。

全山が修行道場となっているだろうから、此処は徒歩で登った方が良いと

思われる。

参道を少し歩くと「仁王門」に着く、ここからが圓教寺散策の始まりの様なものだ。

摩尼殿回廊の写真、ここ摩尼殿は本尊の「如意輪観音像」が在り、摩尼殿も

創建当初は「如意輪堂」と言われていたようです。

また「四天王」も在り、「持国天」「増長天」「広目天」「毘沙門天」とそれぞれ仏法

の守護神として睨みを利かせています。

境内の参道を各建造物を見ながら坂を更に進むと「大講堂」「食堂」(じきどう)

「常行堂」の建つ広場に出ます。

ここが中心の様な所でしょう「食堂」は修行僧が寝食をする所で「大講堂」は

お経の講義、論議が行われ、学問の修業の場でもあります。

本尊は「釈迦三尊像」。左手の「常行堂」は室町時代の建物らしく本尊は釈迦如来像で

ひたすらお経を唱え本尊の周りを回り修行する場で在るそうな、時には舞楽を奉納

する為の舞台も在る。

下の写真は左上摩尼殿掛造(舞台造)、右大講堂、左下食堂から見た大講堂

右下摩尼殿への参道及び階段方向。

更に食堂裏を見ると1174年(承安四年)に創建されたこの建物の立派さ

が判る。国の重要文化財にも指定されている。

大講堂から更に奥(奥の院)に進むと「開山堂」に出る、しかしこの時は大修理中

で解体修理をして居る所だった。

大方、ここら当たりが一番奥まった所で、更に上の方にも建物が在りますが全部

を見て回るのは大変です。

此処から下山道にを辿ります。木の種類や植物、コケ類などの種類も沢山あり

参道には奉納された「桜」などが沢山植栽されています。

屋敷門を更に進と「活水軒」の建物内部に入る、此処は喫茶、軽食所

となっていて、御屋敷の庭園を眺めながらの食事が出来るようです。

丁度好古苑に入る前に、食事を済ませてしまった為、此処で食事を

取りませんでしたが、優雅な食事が出来そうな感じでした。

更に進んで、此処は「渡り廊下」。 L字形の渡り廊下で中央が太鼓橋

のように盛り上がり疏水の流れが在ります。

丁度、この時「ミニ打ち掛け展示会」が行われて居ましたので写真にしました。

大きさが1/10程で色とりどりの色彩がとても綺麗で、思わずシャッターを切り

和服に余り関心が無くても此のきらびやかな雰囲気は印象的です。

庭園を一回りして、「武者だまり」から好古苑の真ん中を通る通路、両側が

庭園内部となっていて、昔からの地割りの様で漆喰塀の内側は武家屋敷の

敷地となっていて、その各が屋敷単位の庭園として作られ、テーマ別に成っ

て居ます。

「好古園」は姫路城西御屋敷跡庭園として、平成4年に開園した池泉回遊式

日本庭園となっています。

昭和60年以来発掘調査され、面積は1万坪余り、元和4年本田忠政に依って

造営されたのが最初のようです。

「好古園」の名称は、文武両道の振興を図った藩校「好古堂」に由来するとか。

矢張り、日本庭園というのはいくら見ていても飽きない。

西洋の庭園と違い日本人の感性と云う物が繊細、且つ緻密で自然と良く調和

されている。

となっていて、御屋敷の庭園を眺めながらの食事が出来るようです。

丁度好古苑に入る前に、食事を済ませてしまった為、此処で食事を

取りませんでしたが、優雅な食事が出来そうな感じでした。

更に進んで、此処は「渡り廊下」。 L字形の渡り廊下で中央が太鼓橋

のように盛り上がり疏水の流れが在ります。

丁度、この時「ミニ打ち掛け展示会」が行われて居ましたので写真にしました。

大きさが1/10程で色とりどりの色彩がとても綺麗で、思わずシャッターを切り

和服に余り関心が無くても此のきらびやかな雰囲気は印象的です。

庭園を一回りして、「武者だまり」から好古苑の真ん中を通る通路、両側が

庭園内部となっていて、昔からの地割りの様で漆喰塀の内側は武家屋敷の

敷地となっていて、その各が屋敷単位の庭園として作られ、テーマ別に成っ

て居ます。

「好古園」は姫路城西御屋敷跡庭園として、平成4年に開園した池泉回遊式

日本庭園となっています。

昭和60年以来発掘調査され、面積は1万坪余り、元和4年本田忠政に依って

造営されたのが最初のようです。

「好古園」の名称は、文武両道の振興を図った藩校「好古堂」に由来するとか。

矢張り、日本庭園というのはいくら見ていても飽きない。

西洋の庭園と違い日本人の感性と云う物が繊細、且つ緻密で自然と良く調和

されている。

「西の丸御殿」に入る手前の庭園から天守閣の眺めは素晴らしい。此処は千姫の日常の散歩

コースで在っただろう・・・・・・・桜の木や松が配された庭園となっている。

姫路城内、第二の門「菱の門」から入り「ワの櫓」に入る、此処から長い「長廊下」いわゆる

「大奥」ですが「千姫」などが暮らした所、右に各部屋、倉庫が作られ大奥の女達の生活が営まれた。

この長廊下の外れに「千姫」が暮らした部屋があり、今回特別公開中で部屋内部の撮影が出来

ました。長廊下は、姫路城の建つ山の地形に沿って建てられている為、同じ1階でも内部に階段が在り、次第に高くなっていて「化粧櫓」に到る頃には可成りの高さとなっている。

上の写真は、「菱の門」から「長局」に入る所の写真です。

下の写真は、「化粧櫓」にある千姫の部屋。

次に「二の丸」に向かう「はの門」をくぐる、下の写真は「はの門」を下から見た所で、この風景は

時代劇のTV、映画などに良く登場する。如何にもお城の中という感じで矢張り絶景ポイント!

「二の丸」から更に進み「にの門」からお城の「倉庫」とも言える場所に出る。

此処は、籠城に備えて塩、水、米などの倉が在る所、天守閣を真下から見上げる位置にある

姫路城全体は、岩山に作られた様で割と岩盤が近く、水を確保するのが大変だったようです。

井戸は幾つもありますが、此処が最後の砦!

下の写真は此処から「長局」(ながつぼね)百軒廊下とも云います。を写した所です。

此処から、水御門を通り直接天守閣内部に入ります。

「天守閣」は地下1階、見た目は五階建てですが地上六階の階層があります。

二本の「芯柱」で支えられ土台からの長さ45m程有ります。材質はヒノキでは無いようで改修で

ヒノキを継ぎ足したりしている様です。

写真は二本の大柱、此処が一番上です。この上に一番上の天守閣があります。

下の写真は「天守閣」から西方向を見た所です。

右やや上に見える建物は、先程の「百軒廊下」大奥です。始め入った場所は中央左手の方ですが天守閣に来るにはいかに大変か、上から見ると良く解ります。右上にあるこんもりした森は

千姫がお参りした神社「千姫天満宮」、左下方向は「菱の門」、此処から天守閣までたどり着きました。

そして「天守閣」を出て、「備前丸」に向かいます。「備前丸」は本丸の建物が在った所です。

本丸は「本田忠政」の時代に「三の丸」に移されました。

その時代は此処に、庭園と本丸の建物があり景色も全く違う物だった事と思います。

下の写真は「備前丸」の端に在った大木で見事なものでしたが、樹種は忘れました。

此処から「備前門」を通り、「帯郭櫓」(別名腹切り丸)見て「りの門」を通り「お菊井戸」を見ます。

後は、幾つかの「門」をくぐり、元の「菱の門」に出ます。

「菱の門」からの天守閣の眺めは手前の「三国堀」を入れて天守閣を撮影すると「絵」に成り

外国人等が盛んにシャッターを切っていました。

しかしなんと云っても「西の丸」から見た風景が絶景です。

かくて、マスクも付けず、姫路の町中を歩き回ったのに、新型インフルエンザにも掛からず無事

元気にして居る事から世間の大騒ぎも、騒ぎすぎの感じですネ!

コースで在っただろう・・・・・・・桜の木や松が配された庭園となっている。

姫路城内、第二の門「菱の門」から入り「ワの櫓」に入る、此処から長い「長廊下」いわゆる

「大奥」ですが「千姫」などが暮らした所、右に各部屋、倉庫が作られ大奥の女達の生活が営まれた。

この長廊下の外れに「千姫」が暮らした部屋があり、今回特別公開中で部屋内部の撮影が出来

ました。長廊下は、姫路城の建つ山の地形に沿って建てられている為、同じ1階でも内部に階段が在り、次第に高くなっていて「化粧櫓」に到る頃には可成りの高さとなっている。

上の写真は、「菱の門」から「長局」に入る所の写真です。

下の写真は、「化粧櫓」にある千姫の部屋。

次に「二の丸」に向かう「はの門」をくぐる、下の写真は「はの門」を下から見た所で、この風景は

時代劇のTV、映画などに良く登場する。如何にもお城の中という感じで矢張り絶景ポイント!

「二の丸」から更に進み「にの門」からお城の「倉庫」とも言える場所に出る。

此処は、籠城に備えて塩、水、米などの倉が在る所、天守閣を真下から見上げる位置にある

姫路城全体は、岩山に作られた様で割と岩盤が近く、水を確保するのが大変だったようです。

井戸は幾つもありますが、此処が最後の砦!

下の写真は此処から「長局」(ながつぼね)百軒廊下とも云います。を写した所です。

此処から、水御門を通り直接天守閣内部に入ります。

「天守閣」は地下1階、見た目は五階建てですが地上六階の階層があります。

二本の「芯柱」で支えられ土台からの長さ45m程有ります。材質はヒノキでは無いようで改修で

ヒノキを継ぎ足したりしている様です。

写真は二本の大柱、此処が一番上です。この上に一番上の天守閣があります。

下の写真は「天守閣」から西方向を見た所です。

右やや上に見える建物は、先程の「百軒廊下」大奥です。始め入った場所は中央左手の方ですが天守閣に来るにはいかに大変か、上から見ると良く解ります。右上にあるこんもりした森は

千姫がお参りした神社「千姫天満宮」、左下方向は「菱の門」、此処から天守閣までたどり着きました。

そして「天守閣」を出て、「備前丸」に向かいます。「備前丸」は本丸の建物が在った所です。

本丸は「本田忠政」の時代に「三の丸」に移されました。

その時代は此処に、庭園と本丸の建物があり景色も全く違う物だった事と思います。

下の写真は「備前丸」の端に在った大木で見事なものでしたが、樹種は忘れました。

此処から「備前門」を通り、「帯郭櫓」(別名腹切り丸)見て「りの門」を通り「お菊井戸」を見ます。

後は、幾つかの「門」をくぐり、元の「菱の門」に出ます。

「菱の門」からの天守閣の眺めは手前の「三国堀」を入れて天守閣を撮影すると「絵」に成り

外国人等が盛んにシャッターを切っていました。

しかしなんと云っても「西の丸」から見た風景が絶景です。

かくて、マスクも付けず、姫路の町中を歩き回ったのに、新型インフルエンザにも掛からず無事

元気にして居る事から世間の大騒ぎも、騒ぎすぎの感じですネ!

此処長野県駒ヶ根市赤穂「光前寺」は開創1,150年を迎え丁度、訪ねた時が7年に一度

のご開帳時期でした。秋十月23日より再度のご開帳が有ります。

天台宗別格本山、開祖は本聖聖人、開基年代(860年)。

境内は6.7ヘクタールも有り樹齢数百年ほどの杉の巨木が林立しており、山門からは

しだれ桜が沢山あり、参道の脇には天然記念物の「ヒカリ苔」の群生が見られる。

立派な「三門」をくぐると弁天堂が有り参道の奥に階段越しに「本堂」が見える。

この寺には「霊犬早太郎」と云う犬の伝説が伝わっていて、本堂脇に高さ70㎝程の

その犬の彫刻と由来が書き添えられており、不動明王の化身として、災難除け、厄除

けの霊犬として信仰を集めているようです。

本堂から左手の道を行くと「霊犬早太郎」の墓、更にその左手奥に県指定重要文化財

である「三重塔」が有ります。

周りは杉の巨木が生い茂り、境内に幾本かの道が造られさしずめ自然探索路のように

歩けるこの時は「シャクナゲ」が咲いて居た。

光前寺敷地の隣には駒ヶ根高原美術館も有り、今回は入館しませんでしたが、時間の

ある時は寄ってみるのも良いと思います。

車で行った場合、駒ヶ根高原観光案内所に車を置き徒歩で回ると、光前寺以外にも

結構観光が出来、帰りがけに「こまくさの湯」で一汗流すのが良い。

中央高速甲府昭和インターで降り、県道5号線を北上する、他にも幾つか道が有りますが

距離的にどの道も似たり寄ったりの感じです。

何回か昇仙峡に行っていますが今回は紅葉には少しばかり早いと思いながらですが、それ

でも山の上は多少は色づいていました。

最初に寄ったのは「影絵の森美術館」で藤代清治の影絵、その他東ちずる展、内海けいこ展

山下清展、水木しげる特別展が同時開催されていました。

美術館を出て昇仙峡ロープウェー駅の道すがらは、 おみやげ屋のオンパレードでした。

おみやげ屋のオンパレードでした。

こんな巨大な水晶?メノウ!などが各おみやげ屋の店先に沢山飾ってありました。

さてロープウェーで弥三郎岳展望台に着き、其処で昼食でした、最近はあらかじめコンビニで

お弁当と飲み物を買って安上がりにします。

観光地での食事が割高なので腹ごしらえが目的なら半分以下の金額で済みます。

展望台からの眺めは南側が既にガスって居ましたが、それでも富士山の雄姿を見る事が

出来ました。その他南アルプス広河内岳や荒川岳、鳳凰三山、北岳、駒ヶ岳などを見て

大満足です。

この写真の撮影場所から更に、弥三郎岳山頂まで15分ほど歩きます。 この写真は山頂から北側にそびえる、国師ガ岳、甲武士岳などです。

この写真は山頂から北側にそびえる、国師ガ岳、甲武士岳などです。

************************************

ロープウエーで又戻り、今度は昇仙峡、「仙娥滝」を見学しました。(写真は仙娥滝下部)

此処まで来たからには、矢張り「覚円峰」見ない訳には行きません。

「仙娥滝」から沢沿いに遊歩道を下って行きます、下流の「昇仙峡入り口」まで歩くと可成り

時間が掛かります。「仙娥滝」は昇仙峡の上部に位置しますので、下ってしまうと帰りは

登りを歩く事になるので、今回は諦めて此で帰る事にしました。

此の遊歩道は「昇仙峡入り口」から途中まで自動車道で、ウイークデーは一方通行で登り

方向で使えますが、土日などは歩行者専用になります 。

上部の市営駐車場から下り方向は県道7号線を使う事になります。

これから1ヶ月程もすると「紅葉」も真っ盛りと成り混雑が予想されます。今の内に観光して

置いて正解かとも思います。

距離的にどの道も似たり寄ったりの感じです。

何回か昇仙峡に行っていますが今回は紅葉には少しばかり早いと思いながらですが、それ

でも山の上は多少は色づいていました。

最初に寄ったのは「影絵の森美術館」で藤代清治の影絵、その他東ちずる展、内海けいこ展

山下清展、水木しげる特別展が同時開催されていました。

美術館を出て昇仙峡ロープウェー駅の道すがらは、

おみやげ屋のオンパレードでした。

おみやげ屋のオンパレードでした。こんな巨大な水晶?メノウ!などが各おみやげ屋の店先に沢山飾ってありました。

さてロープウェーで弥三郎岳展望台に着き、其処で昼食でした、最近はあらかじめコンビニで

お弁当と飲み物を買って安上がりにします。

観光地での食事が割高なので腹ごしらえが目的なら半分以下の金額で済みます。

展望台からの眺めは南側が既にガスって居ましたが、それでも富士山の雄姿を見る事が

出来ました。その他南アルプス広河内岳や荒川岳、鳳凰三山、北岳、駒ヶ岳などを見て

大満足です。

この写真の撮影場所から更に、弥三郎岳山頂まで15分ほど歩きます。

この写真は山頂から北側にそびえる、国師ガ岳、甲武士岳などです。

この写真は山頂から北側にそびえる、国師ガ岳、甲武士岳などです。************************************

ロープウエーで又戻り、今度は昇仙峡、「仙娥滝」を見学しました。(写真は仙娥滝下部)

此処まで来たからには、矢張り「覚円峰」見ない訳には行きません。

「仙娥滝」から沢沿いに遊歩道を下って行きます、下流の「昇仙峡入り口」まで歩くと可成り

時間が掛かります。「仙娥滝」は昇仙峡の上部に位置しますので、下ってしまうと帰りは

登りを歩く事になるので、今回は諦めて此で帰る事にしました。

此の遊歩道は「昇仙峡入り口」から途中まで自動車道で、ウイークデーは一方通行で登り

方向で使えますが、土日などは歩行者専用になります 。

上部の市営駐車場から下り方向は県道7号線を使う事になります。

これから1ヶ月程もすると「紅葉」も真っ盛りと成り混雑が予想されます。今の内に観光して

置いて正解かとも思います。

この日はウイークデーで公開最終日も近いのですが、参拝客はそれ程多くなく、落ち着いた

雰囲気で拝観出来ました。

善光寺三門は、寛永3年(1750年)竣工、国重要文化財に指定されていて、5年間の平成

の大修理を昨年度末終え、約260年前の建立時と同じに復元されました。

4月24日~7月31日まで第一期公開、9月1日~11月30日まで第二期公開となっていて

特別公開です。

期間中は三門内部を拝観出来、係の方が概略の説明の後、案内をしてくれます。

係の方の説明によると、改修費用は確か8億9千万円とか・・・・・

30名程単位で見学します。ガードマンの指示に従って、三門内部の急な階段を上り、上に

出ます。内部は宗教的な意味合いから撮影禁止となっていて、三門上から景色の撮影も

禁止です。

内部の壁には建立時からの墨と筆書きによる、落書きなどが沢山ありますが、古い時代の

落書きは整然と書かれており、近代の落書き(いたずら書き)とは趣が違います。

近代に書かれたと思えるいたずら書きは「筆書き」の上に金属などでひっかくように書か

れて居て、此は文化財の破壊に等しい。

内部は本堂に背向かいに本尊が構えていて、周りの鴨居に「四国八十八霊場」の各寺院

の木彫りの仏像が置かれています、それぞれ個性的な仏像で四国霊場巡りをした気分

になります。

その他、階段脇の空間に「11面観音立像」が有ります。。。。。。

40年前の「松代地震」以来公開は中止されていましたが、今回40年ぶりの公開です。

雰囲気で拝観出来ました。

善光寺三門は、寛永3年(1750年)竣工、国重要文化財に指定されていて、5年間の平成

の大修理を昨年度末終え、約260年前の建立時と同じに復元されました。

4月24日~7月31日まで第一期公開、9月1日~11月30日まで第二期公開となっていて

特別公開です。

期間中は三門内部を拝観出来、係の方が概略の説明の後、案内をしてくれます。

係の方の説明によると、改修費用は確か8億9千万円とか・・・・・

30名程単位で見学します。ガードマンの指示に従って、三門内部の急な階段を上り、上に

出ます。内部は宗教的な意味合いから撮影禁止となっていて、三門上から景色の撮影も

禁止です。

内部の壁には建立時からの墨と筆書きによる、落書きなどが沢山ありますが、古い時代の

落書きは整然と書かれており、近代の落書き(いたずら書き)とは趣が違います。

近代に書かれたと思えるいたずら書きは「筆書き」の上に金属などでひっかくように書か

れて居て、此は文化財の破壊に等しい。

内部は本堂に背向かいに本尊が構えていて、周りの鴨居に「四国八十八霊場」の各寺院

の木彫りの仏像が置かれています、それぞれ個性的な仏像で四国霊場巡りをした気分

になります。

その他、階段脇の空間に「11面観音立像」が有ります。。。。。。

40年前の「松代地震」以来公開は中止されていましたが、今回40年ぶりの公開です。

此処、人里(へんぼりと読む)は武蔵五日市からは都道33号線経由で都道206号線

を奥多摩方面へ向かう途中にある。

或いは中央高速上野原インターで降りて上野原ーあきる野線(都道33号線)を登り

武甲トンネルを越えてから檜原街道に入る事も出来る(東京方面からは此方が早い)

この「しだれ桜」は各地で有名なしだれ桜と同じエドヒガン系の桜で、樹齢はそれ程

でもないと思うが、其れでも幹の直径は50㎝程有るだろうか!

すぐ側のもう一本のしだれ桜も幹の直径が30㎝程で、兄弟の様に仲良く咲いている。

道路側から見ると一本の桜の様に見え立派な景観を作っている。

秋川に流れ落ちる支流の中に育って居るが長い年月にも耐えて育って居る、此の辺

りは開発の手も入らず自然環境が安定しているからこそだ!

人里バス停の素朴な姿の写真も載せたい所だが、都内とは云え素朴な田舎の風景

は忘れがたい。

奥多摩は東京都の重要な水源地帯と成って居るため、今後も開発を慎重に行って

欲しい物だ。

この先奥多摩湖の手前に「都民の森」が有り三頭山ハイキングコースの入り口にも

成って居て、実はこの日ドライブの目的は「都民の森」だったのですが、その場所に

付いては又別の機会に譲ります。

を奥多摩方面へ向かう途中にある。

或いは中央高速上野原インターで降りて上野原ーあきる野線(都道33号線)を登り

武甲トンネルを越えてから檜原街道に入る事も出来る(東京方面からは此方が早い)

この「しだれ桜」は各地で有名なしだれ桜と同じエドヒガン系の桜で、樹齢はそれ程

でもないと思うが、其れでも幹の直径は50㎝程有るだろうか!

すぐ側のもう一本のしだれ桜も幹の直径が30㎝程で、兄弟の様に仲良く咲いている。

道路側から見ると一本の桜の様に見え立派な景観を作っている。

秋川に流れ落ちる支流の中に育って居るが長い年月にも耐えて育って居る、此の辺

りは開発の手も入らず自然環境が安定しているからこそだ!

人里バス停の素朴な姿の写真も載せたい所だが、都内とは云え素朴な田舎の風景

は忘れがたい。

奥多摩は東京都の重要な水源地帯と成って居るため、今後も開発を慎重に行って

欲しい物だ。

この先奥多摩湖の手前に「都民の森」が有り三頭山ハイキングコースの入り口にも

成って居て、実はこの日ドライブの目的は「都民の森」だったのですが、その場所に

付いては又別の機会に譲ります。