2025年最初のメディカル・ミステリーです。

2025年1月25日付 Washington Post 電子版

Medical Mysteries: A tiny spot on his nose radically changed his life

メディカル・ミステリー:鼻の小さなシミで彼の人生は激変した

The spot’s appearance led to an extraordinarily rare diagnosis and treatment that tested a father’s resilience.

このシミの出現はきわめてめずらしい診断と回復につながったが、それによって父親としての立ち直る力が試された。

(Bianca Bagnarelli For The Washington Post)

(Bianca Bagnarelli For The Washington Post)

By Sandra G. Boodman,

Ben Murray(ベン・マレー)さんは、鼻先近くにある豆粒大のシミは全く問題なさそうであり、しばらくの間しびれがあったため単に気づかなかっただけかもしれないと思った。

2020年3月、『Military Times(ミリタリー・タイムズ)』の編集者でビデオ撮影家の Murray さんには、別の気がかりがあった。パンデミックのその恐ろしい初期の頃にあたっており、Murray さんの妻 Rebecca(レベッカ)さんは第一子を妊娠していたのである。

それからの数ヶ月間、当時42歳だった Murray さんは定期的にそのシミを触ってみたが変化はないようだった。彼によると、それは「変わったものではあるが、自然に治るだろう」と判断していたという。しかし8月までにしびれは広がり、患部は赤くなり、はっきりとした理由もなく出血が一度みられた。

そのため翌月、彼はまず皮膚科医を受診した。そしてそれからの7ヶ月間に5人の医師を受診することになったのである。

最初にそのシミに気づいてから1年以上経った2021年4月に、Murray さんはその正体を知ることになる。その発見によって彼の人生は診断前と診断後とで真っ二つに引き裂かれてしまった。

彼と彼の家族は過去4年間、そのめずらしさから“leprechaun(レプラコーン:アイルランドの伝説の妖精)を襲う隕石”と Murray さんがなぞらえる病気に立ち向かってきた。治療は誰もが予想していたよりもはるかに過酷で長引くものであった。

「こういう病気になってしまうと、ただ良くなろうとするだけじゃ済まなくなってしまうのです」と Murray さんは話す。その試練によって彼は自分でも持っていると思っていなかった回復力を発見することができたという。「障害があってもやるべきことができるよう、そして周りにいる人たちをできるだけ穏やかに保ち負担をかけないようにするために力を尽くすのです」

Ben と、現在4歳になる息子 Liam(Ben Murrayさん提供)

Possible rosacea 酒さ(酒皶、しゅさ)の可能性

息子が生まれて 1ヶ月後の 2020年9月に Murray さんが最初に受診した皮膚科医は、鼻や頬に赤みを起こす一般的で慢性的な炎症性皮膚疾患である rosacea(ローゼイシャ・酒さ)だと考えた。医師はいくつかのクリームを処方したがいずれも効果はなかった。

Murray さんはプライマリケア医に診てもらった方が見込みがあるかもしれないと考えた。ネット検索でメリーランド州の自宅からそう遠くない内科医を見つけ 2020年12月に受診した。

その内科医は彼の鼻を見て、原因はわからないと言い、Murray さんを耳鼻咽喉科(ENT)医に紹介した。

血液検査の結果、その耳鼻咽喉科医はよくみられる細菌性疾患である黄色ブドウ球菌感染症と診断した。

「彼は的を得ていると強く確信しているようでした」と Murray さんは振り返る。しかし処方されたクリームではどれも赤みやしびれを抑えることはできなかった。

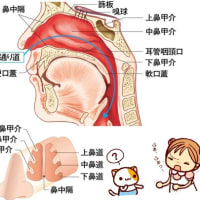

その後、その耳鼻咽喉科が Murray さんの頭部のCTスキャンを指示したところ、慢性副鼻腔炎が見つかった。一つの可能性のある治療法は副鼻腔手術で、それによってしびれの原因となっている神経の圧迫を和らげることができるかもしれないとその医師は言った。

しかし、その外科医は Murray さんに鼻腔手術が解決策になることを確信できないと伝え、別の意見を求めるよう勧めた。

2番目の耳鼻咽喉科医はもう1種類のクリームを処方した。 しかし効果はなく、2021年4月に生検を行った。

数日後、Murray さんは生検の結果、種類は不明だが最もありふれた悪性腫瘍である皮膚癌であることが明らかになったと知らされた。

皮膚癌には主に3つのタイプがあり、その他にも医師があまり遭遇しないものがいくつかある。Basal cell carcinoma(基底細胞癌)は進行の遅い癌で全体の 80%を占め、米国では年間200万から400万人が診断されている。Squamous cell タイプ(扁平上皮癌)は、年間100万件以上診断されており、より悪性度が強い傾向にある。Melanoma(黒色腫)は 3タイプの中で最も致死率が高く、年間約10万人が発症している。いずれも日光暴露と関連がある。

悪性細胞が潜んでいる可能性のある周辺組織とともに癌を切除する手術が一般的な治療法となっている。通常、癌は早期に発見された場合に治療の成功率が最も高い。

治療の指針となる Murray さんの癌の種類の同定は、皮膚科の症例を専門とする病理学者であるNorthern Virginia(ノーザン・ヴァージニア大学)の皮膚病理学者と、2人の皮膚腫瘍学の専門家に委ねられた。

Breathtakingly drastic 息を飲むほどに強烈な

皮膚科医の一人から、彼の鼻のシミは扁平上皮癌か、もしくは“ほとんど言及されることがない”ほどめずらしい悪性腫瘍だと言われたことを Murray さんは覚えている。

数日後、Murray さんは驚くべき知らせを受けた。病理学者の結論がその2番目のきわめてめずらしい選択肢に落ち着いていたのである。これは扁平上皮癌といくつかの共通する特徴を持つ、汗腺の癌、squamoid eccrine ductal carcinoma(SEDC、扁平上皮様エクリン管癌)という悪性度の高い癌だった。Murray さんの皮膚科医は Johns Hopkins(ジョンズ・ホプキンズ大学)にセカンドオピニオンを求めていると言った。Hopkins の病理学者はその診断に同意見だった。

1997年に初めて報告されたSEDCは、典型的には頭部または頸部、時に四肢にみられる。世界中で数百人の患者が報告されており、その多くは70歳以上の男性である。報告されている症例が少ないためこれについてはほとんど知られていない。

Emory University School of Medicine(エモリー大学医学部)の准教授で、複雑な皮膚癌治療を専門とする外科腫瘍医 Michael Lowe(マイケル・ロウ)氏は、「これは非常にまれなため頭の片隅に置いておかなければ、おそらくたどりつくことのできない診断の一つです」と言う。

American Society of Clinical Oncology(米国臨床腫瘍学会)の専門医である Lowe 氏は、汗腺にみられる癌の症例を何百例も見てきたが、特有の管状の構造と異型の扁平上皮細胞が特徴的にみられるSEDCの患者との遭遇は定かではないという。

予期せぬ診断に動揺したMurray さんと妻は、今後どうすべきかの決断を急ぐべく、Northern Virginia(北バージニア地区)、Baltimore(ボルチモア)、そして Cleveland(クリーブランド)の医師を受診した。

治療の選択肢はすぐに狭まった。遺伝子の研究から体の免疫システムを利用する薬を使う免疫療法は効果が期待できないことがわかった。放射線単独ではおそらく失敗するだろうと医師たちは言った。Mohs surgery(モーズ手術)は癌の残存がなくなるまで層ごとに癌を切除する手術であるが、これも有益性は見込めなかった。

意見の一致をみた推奨は、Murray さんの鼻の一部または全部を切除する手術である rhinectomy(鼻切除術)と術後の6週間の放射線治療だった。その後、Murray さんの大腿から採取した組織と肋骨から採取した軟骨に加えて特注のfacial prostheses(顔面補綴物)を用いて約18ヶ月を要するとみられる一連の再建手術が行われる。わずかな朗報としては、めずらしいことに検査では悪性腫瘍は鼻を越えて広がっていないことが示された。

「私の最初の反応は『とんでもない』というものでした」と Murray さんは2021年のインタビューで語っていて、鼻の切除手術を“中世的で古くさい”ものだと考えていたと付け加えた。

しかし、彼は息子の成長を切に願う新しい父親でもあり、再発すれば命を落とすか、さらに大がかりな顔面手術が必要になることを強く認識していた。

「鼻を切除することなく鼻の皮膚を除去するのは難しいのです」と Emory大学の Lowe 氏は言う。このことが一部の癌で鼻切除術が望ましい治療法となっている理由である。美容的な配慮が重要であることは否定できないが、治療の最も重要な目標は癌の根治を目指すことだと彼は言う。

しかし、特に若い患者には「社会的、心理的に重大な影響があります」と彼は認識している。「ひどい結腸癌になって人工肛門のバッグをつけても誰にもわかりません。しかし鼻切除手術を受けた患者は、この癌による結果を常に背負わなければなりません。隠すことはできないのです」

数週間が過ぎ、Murray さんが治療を受けることに決めた Johns Hopkins の医師たちは彼に決断を迫った―そしてほどなく。

「彼らは『いいですか、これは進行性の癌で、日に日に悪化しているんですよ』と言いました。彼らは実際に増大しているのを確認していました」と彼は言う。

「(鼻を)温存しようとするあまり大変な苦悩を経験しました」と Murray さんは思い起こす。結局、彼は思い切った手術しか選択肢はないと決断した。

A slowed pace 遅くなった治療経過

Murray さんに対する外来での鼻骨切除は2021年7月9日に行われた。

人生最悪の瞬間の一つと彼が呼ぶこの手術で、Murray さんが回復室で妻に尋ねた最初の質問は、自分の鼻が残っているかどうかだったという。答えはノーだった;癌は Hopkins の耳鼻咽喉科医が期待していたより深く浸潤していた。しかし、決定的に重要な所見として、病理検査の結果によると断端(腫瘍を取り囲む健康な組織)には検出可能な癌細胞は存在しなかった。

放射線照射は1ヶ月後に始まったが、Murray さんが予想していたよりもはるかに厳しいものだった。治療は週に5日、6週間にわたって行われた。最初の1ヵ月で Murray さんは20ポンド(約9㎏)以上体重を落とした。

その後、複雑で厳しく、時には焼けるような痛みを伴う再建手術は、当初計18ヶ月ほどで終わるはずだったが、3年半以上にも長期化し現在も進行中である。Murray さんは当初、約6回ほどの手術が必要と言われたが、これまでに18回の手術を受けている。 主治医は今年中に手術を完了させたいと考えている。

ペースが遅い理由のひとつは、Murray さんに malignant hyperthermia(悪性高熱症:特定の麻酔薬に致命的な反応を起こす可能性があり特別な注意が必要な稀な遺伝的疾患)があると考えられているからだ。彼が 17歳のときに緊急の虫垂切除術を受け、危険な高熱を伴う重篤な薬物反応に見舞われたときにこの問題が発覚した。

さらに Lowe 氏によれば、放射線によるダメージが再建を複雑にしている可能性があるという。手術が始まって1年が経過した2022年の夏、ホプキンスの外科医たちは、新しい鼻を形成するために使用された組織と軟骨が実質的に崩壊し Murray さんの体内に吸収されていることがわかりもう一度やり直す必要があった。

まれなことであると言われていた予期せぬ頓挫に Murray さんは打ちのめされた。「またしてもとんだ災難となりました」と彼は言う。

Creating support サポート体制の構築

彼の新たな現実で最も困難なことの一つは、外観の激しい変化に加えて深い孤独感に向き合うことだったと Murray さんは言う。これは、詩人の故 Lucy Grealy(ルーシー・グリーリー)が1994年に発表した『The Autobiography of a Face(ある顔の自叙伝)』と題された小児の顎部の癌の驚くべき回顧録の中で探求されている。

「最初がずっと大変でした」と Murray さんは言う。「実際少しの間活動不能になります」。彼によると、彼の妻は“絶対的なスター”であり、家族は“揺るぎない存在”だという。

友人や家族に近況を報告するため、Murray さんは12編の皮肉たっぷりでひるむことのない、そして時には生々しい文章で自身の試練を綴り Medium(メディウム、〔註〕テキスト、画像、動画などを含む記事の投稿と閲覧の機能をユーザーに提供する電子出版のプラットフォーム)に投稿した。

「この特異的な外観の醜状を持つ精神的側面は厳しいものです」と Murray さんは言う。「そんな状態にある人はほとんどいません。私は今でも奇妙な風貌だし、それに苦しまないわけではありません」

現在4歳の息子はめったにそのことを口にしないが、Murray さんによれば、他の子供たちは「いつも『その顔、どうしたの?』と聞いてくるのです」という。

彼の経験がきわめてめずらしいことがとりわけ困難となっていた。Murray さんには癌の再発はみられていないが、SEDCと診断された他の患者には会ったことがない。最初の手術の前に、彼は30年前に鼻を切除された80代後半の男性と話すことができた。「しかし彼にはそれほど説得力がありませんでした」と Murray さんは振り返る。

手術前、Murray さんは鼻の切除患者を治療したことのあるセラピストと話し合うことで心の準備をしたかったという。しかし彼はセラピストを見つけることができなかった。

また彼は術後ケアに関する実用的な情報を収集しようとして同じような虚無感に直面した。一度手術の後に予想外の出血が始まったため電話で助けを求めたとき看護師は鼻をつまんで塞ぐように言った。彼が自分には鼻がないと伝えたが、彼女は同じ指示を繰り返すのだった。

その経験から、他の人たちの役に立てればとの思いから彼は Rhinectomy Support Network(鼻切除術支援ネットワーク)というウェブサイトと支援グループを立ち上げた。

Lowe 氏によれば Murray さんの努力は医療制度によって多くが満たされないままとなっている明白なニーズを反映しているという。

このアトランタの外科医は、心理的サポートと在宅医療は「患者のケアのすべてです」と言う。鼻切除術を受けた人にとって重要なのは「自分が一人ではないこと、他にもあなたが経験したことを経験している人がいるということを知ることです」と。

Murray さんの支援活動についてLowe 氏は、「十分に理解し、受容し、そこに参加したいと思うことが必要なのです。私はそのことで彼を大いに称賛します」と話す。

本記事では鼻にできた癌の診断やそのめずらしさより、

鼻を失った患者の苦悩が強調されている。

ともあれここでは、この患者の squamoid eccrine ductal carcinomna

(SEDC:扁平上皮様エクリン管癌)について簡単に紹介する。

以下は下記論文を参考にした。

https://academic.oup.com/bjd/article/191/Supplement_1/i42/7698550

SEDC はきわめてまれな原発性皮膚癌だが、

局所再発および転移のリスクが高いとされている

扁平上皮と腺管の両方への分化を示す。

患者は高齢者が多く男女差は明らかでない(男性に多いとの報告もある)。

発生部位は頭頸部、特に顔面に多い。

診断時の病変の大きさは1~2cmが多い。

臨床診断では扁平上皮癌や基底細胞癌と診断されることが多く、

生検で SEDC と診断されるケースは少ない(腺管状構造は深部に存在するため)。

通常の扁平上皮癌より臨床的悪性度が高いため、

浸潤性・転移性を考慮し拡大切除が選択される。

早期に診断されれば、記事中に記載のあったより侵襲の少ない Mohs 手術と

厳格な経過観察で再発のリスクを低減できる可能性がある。

しかし本記事の患者のように鼻にできた腫瘍の浸潤が進んでいれば

鼻全体の切除が必要となる。

鼻の喪失による精神的ダメージは我々の想像を超えるものであろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます