人心は微かになっている。

人物になじまない知識は、教養が乏しければ、一過性の、゛物知り゛でしかない。

浮俗では食い扶持(収入)や優越性(地位)のための知学てはあるが、運や縁を渇望する不思議さもある。

以下は我欲を抑制して、ためらわず、惜しまず、補い合う、まさに「小学」(小学校ではない)の良き習慣性でもあり、忠恕心の涵養の勧めである。

力ある者は疾(と)く以て人を助け、 (すばやく)

財ある者は勉めて以て人に分かち、 (譲る)

道(教養)ある者は勧めて以て人に教う (伝える・教える)

数多の宗教家や政治家がこれに類似したものを説くが、私心がある。

官吏はこれを黙殺することで職に安住する、それが昨今のようだ。

なぜ、このような言辞が掲げられるのか、それは人心が微かになったからである。

力や財や道には人を経過することで排他性を生ずることがある。

政治家は政策を、宗教家はこの教えがと、これが唯一だと宣伝するが、人間を介在するとおかしくなる。かといって書かれたもの(教義や成文法)や、石に刻まれたものはナルホドと認知されても、こと習慣化された浸透性には程遠いことだ。

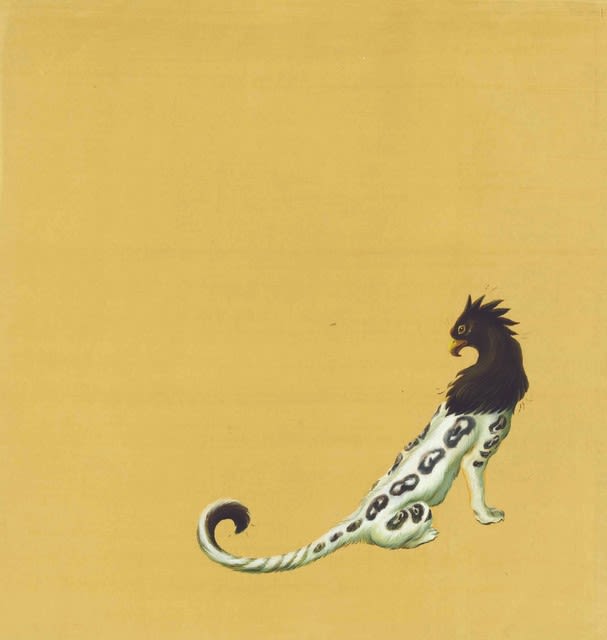

北京の友人作

北京の友人作

ここで掲げられている綱目に見るものは、墨子の説く、行動を促す考えを「疾(と)く」「勉め」「勧め」が項目を実利として働かせる重要な部分を示している。

つまり、考えていても行動に出せない様々な要因を打ち払う内心の様相を示しているからだ。

「疾く」「勉め」「勧め」は、「考えthink」から「有働action」に移行するために障害となる問題を自身の内面に求めている。

筆者は剛毅な先人から「成らざるは 為さざるなり」の揮毫をいただいた。

「できないのは、やらないからだ」至極当然なことだ。

考えたことができないと、金がない、人脈がない、車がない、彼女もいない、学歴もない、と無いことを理由にする。無いのは当然だがそれは嫉妬の類でもあり、恨みにもなり、成すこともできなくなる。成す資格も能力もないと云わざるを得ない。

次は「人に云われはしないか」「失敗したら」「所詮、無理だ」が続くが、すべては我欲だ。

そんな人に限って、愛やボランティアなど衆を恃み群れに埋没する。それは好きなことをするが、するべきことをしない。つまり自分を知らず目的も流行り事に興味を持つ。

「自分」とは、

自は「鼻」、下部は音記号で自は己自身のことだ。それが「分」のある全体の一部分で己の位置や能力を探すことだ。そして己を知り、他と異なることを確認するのだ。そのようにして世界の人口六十数億人の一の自分を知るのだ。

もちろん同じ人間はいない。だから松陰は「他と異なることを恐れない」学問の根本を教え、先見性と突破力と養ったのだ。

金沢八景 称名寺

秦の統一以前の春秋戦国時代 墨家が勃興した。その思想は多くの人々に歓迎された。人心つかみ取った墨家の思想と行動力は、儒家を圧倒、混沌とした社会をまとめ実利(生活に有効性のある利)ある展開として広がった。

人の「やる気」など数値に表わせないし説明もできない。合理的な考えではない。

ならば屁理屈を敢えて云えば、無理は理(ことわり)がないことだが、無は無限大、無尽蔵と東洋の観点でみたらどうだろう。

つまり人は無駄に産まれ、生きているのではないとの賢人の言に沿って、人を「情」を掘り下げて存在を、有なのか、もしくは無なのか、あるいは、世俗の有無が逆転し、老子の云うような「無用の用」を感知するのかを試みる必要があるだろう。

それは有無が混在する「他」があればこそイノベーションが起こり、掴みどころのないものから、偶然発見する、あるいは新たな生命体が動き出すことも起きることだ。

多くの科学は仮説を立てて、研究して合理的な説明を立てて証明する。

そして多くの偶然性を求めるように多岐にわたる方法や様々な切り口を駆使するが、それでも物理学などは真理には届かないという。現象は眼前に表れているが説明がつかないのだ。

人もそうだ。物や生物集合体に置き換えれば、刺激を与えれば思惑通りに動く。近ごろはその傾向が強くなった。副作用は刺激に慣れるとより多くの刺激を求めるようになる。まるで農薬や抗菌剤のように・・・。人の場合、往々にしてその疫は「欲」であり、いくつもの新種が発生する。

「欲」は解っているが、枝葉末節な対応ではエネルギーばかり取られて「益」より「疫」の方が勝ってくる。こうなると政策という抗菌剤では効き目が無くなってくる。

つまり、政治のピントがずれてくる。次は諦めと自堕落だ。

それも薄々わかっているが、手をこまねくばかりで決定打はない。それは動物でさえ理解している衰亡への直感が単に、合理的には「説明つかず」の状態に陥っているからに他ならない。動物はどうするか、自然推戴された長(おさ)が率先垂範して犠牲になることだ。命まで取られることもない昨今、群れを教化できる行動を示すことだ。 箱根

箱根

議会制民主主義の定義や本質を知るものは少ないが、先ずもって金の議論が多い。

世の患いごとや犯罪も、多くは金がらみだ。

だから人の金を充てにして、その金主代理人である財務の役人の顔色を見るようになるのだ。彼らとて、国にいくら資産があり、借金がいくらあるかも細かくはわからない。

本会計100兆、国会議論や会計検査員の検査も入らない特別会計は本会計の3倍、約300兆の隠し金庫や外部独法の懐銭など、亭主の名目収支より女房や子供、親戚が隠し持つ資金は箪笥金として膨大な額になる。

「民は上に倣う」というが、だれが責任者なのか分からない組織や国になっている。

そろそろ官吏や民の欲望に鼻面を引かれることを止めて、至極単純明快に標記の三項に政治の座標をおくべきだろう。命懸けというものの姿を魅せるのも宰相受任の要件だ。

皇居で拝受した輔弼たる印綬の意は邦の数値的成功より、深層の国力というべき情緒の護持が大命題となるべきだ。

外交、防衛、経済、などは、それを護持するためにある。

いちど青年の雄叫びの如く三項目を唱えたらどうだろうか。

それが「一」一線に留まり、あるいは堕した一線を打破する「一に止まる(正)」、正しい治め「政治」ではないだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます