さて、下手したらダム建設以来久しぶりに地上に姿を現した薗原ダム湖に沈む橋を愛でてきたわけだが、道路好きとしては一つ気になることがあった。

この橋の名前は?

いやまあ上に架かっている吊り橋が「薗原橋」なんだから、これも多分同じ名前なんだろうとは思ったのだが、物事は何事も例外があり実際にソースを当たらんことには分からない。心霊話でも触れたが、そもそもかつてはこれは県道の橋。でもダム建設により県道のルートは変更され、ほぼ同じ場所に橋は架けられたとは言え、目的が変わり管理者も変わっている(県道時だと群馬県。新しい橋は架橋時は利根村、今は合併で沼田市)。だから橋の名前が変わっている可能性も否定できなかった。

でも昭和30年代までしか使われていなかった箸の名前なんてどうやって調べれば良いんだ?

一応そのあたり調べてからブログのネタにしようと思っていたので探索から公表までにタイムラグがあったわけだが、調べてみたらあっという間に解決。沼田市立図書館でとりあえずこれからか、と手に取った「利根村誌」にてなんと写真付きで載ってた。この橋の名前はやっぱり「薗原橋」でした。

しかしこの園原ダム建設、地元ではやはり相当に大きな出来事だったようで、利根村誌でもかなりのページ数を割かれ、実に細かい記載がなされている。園原地区への影響だけでなく、村内では有数の観光地である老神温泉も影響を受けてますからね。

話はダムの話に脱線するが、「当時反対運動は全国有数の激しさだった」とは言われるが、建設自体は昭和27年の事業採択から昭和40年完成だから工期は13年。言われる印象ほどは長くない。ただどうやら地元の意見集約がうまくいかなかったようで、地方の村の一集落なのに4つも住民団体が結成されており、交渉がやりにくかったんではあるまいか。

特に強硬に反対する住民グループは「話し合いをすると、どう立ち退くか、の話になる。そもそも立ち退きする気はないから話すこともない」と話し合いすら拒否。彼らの肩を持つわけじゃないがダムが建設された当時の昭和30年代の話であるから、立ち退き交渉において、地方集落の住民が「国のためなんだからさっさとどけ田舎もんが」とかと軽んじられた可能性は否定できない。彼らが関係者に送った手紙にも、強硬な姿勢な中、「洪水の防止という大義は分かる」と苦しい心境も見える。このような強硬派の住民グループは8戸であったと利根村誌は伝えている。関係者と反対住民との物理的な衝突に関しては利根村誌に記載はなかったが、測量調査時においては隣の穴原地区出身で地区に顔見知りの多い警察官を警備にあて衝突を避けたという事例が紹介されている。そもそも園原ダム自体はほぼほぼ集落一つを水没させるとともに、地区では有数の温泉地の源泉と数軒の旅館に影響を及ぼす計画だったわけで、こんなの交渉に困難が伴わない方がおかしい。

閑話休題

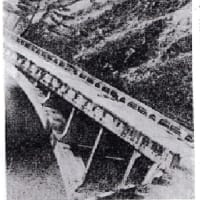

ともかく利根村誌に載っていた往時の薗原橋の姿である。

全く同じアングルではないが、水没後60年近く経った今の姿がこれ。

ずいぶん埋まっちゃってるんだな。

ちなみにぬたりが現地で「特徴的だな」と思った3つの小さな岬状の地形。ここに天狗社というお社があったことは現地編で述べたが、ここの写真もあった。

写真は上流側からの撮影ですね。上に新しい薗原橋が見えてますから水没直前の写真ってことですね。

これこそ同じアングルじゃないですけど、手前の岬状のところには石垣が残ってますね。

ともかく、たまたま通りかかったら相当に水位が下がっていて、そこに昔の橋が見えていたものだから探索した上で、ダム建設の経緯も知るに至った。まあ群馬の片田舎のダムの話など知識として持っていても多くの人は今後の人生で役に立つことはまずないだろうが、それでも探索や図書館調査の時間はむちゃくちゃ楽しかったですね。久しぶりに有意義な時間を過ごせたと思うわ。

最後に、施設工事が終われば再びダムの底に沈む旧園原橋に改めて敬意を表して終わりにします。たくさんの人の役に立ってくれてありがとう。そして、おやすみなさい。

この橋の名前は?

いやまあ上に架かっている吊り橋が「薗原橋」なんだから、これも多分同じ名前なんだろうとは思ったのだが、物事は何事も例外があり実際にソースを当たらんことには分からない。心霊話でも触れたが、そもそもかつてはこれは県道の橋。でもダム建設により県道のルートは変更され、ほぼ同じ場所に橋は架けられたとは言え、目的が変わり管理者も変わっている(県道時だと群馬県。新しい橋は架橋時は利根村、今は合併で沼田市)。だから橋の名前が変わっている可能性も否定できなかった。

でも昭和30年代までしか使われていなかった箸の名前なんてどうやって調べれば良いんだ?

一応そのあたり調べてからブログのネタにしようと思っていたので探索から公表までにタイムラグがあったわけだが、調べてみたらあっという間に解決。沼田市立図書館でとりあえずこれからか、と手に取った「利根村誌」にてなんと写真付きで載ってた。この橋の名前はやっぱり「薗原橋」でした。

しかしこの園原ダム建設、地元ではやはり相当に大きな出来事だったようで、利根村誌でもかなりのページ数を割かれ、実に細かい記載がなされている。園原地区への影響だけでなく、村内では有数の観光地である老神温泉も影響を受けてますからね。

話はダムの話に脱線するが、「当時反対運動は全国有数の激しさだった」とは言われるが、建設自体は昭和27年の事業採択から昭和40年完成だから工期は13年。言われる印象ほどは長くない。ただどうやら地元の意見集約がうまくいかなかったようで、地方の村の一集落なのに4つも住民団体が結成されており、交渉がやりにくかったんではあるまいか。

特に強硬に反対する住民グループは「話し合いをすると、どう立ち退くか、の話になる。そもそも立ち退きする気はないから話すこともない」と話し合いすら拒否。彼らの肩を持つわけじゃないがダムが建設された当時の昭和30年代の話であるから、立ち退き交渉において、地方集落の住民が「国のためなんだからさっさとどけ田舎もんが」とかと軽んじられた可能性は否定できない。彼らが関係者に送った手紙にも、強硬な姿勢な中、「洪水の防止という大義は分かる」と苦しい心境も見える。このような強硬派の住民グループは8戸であったと利根村誌は伝えている。関係者と反対住民との物理的な衝突に関しては利根村誌に記載はなかったが、測量調査時においては隣の穴原地区出身で地区に顔見知りの多い警察官を警備にあて衝突を避けたという事例が紹介されている。そもそも園原ダム自体はほぼほぼ集落一つを水没させるとともに、地区では有数の温泉地の源泉と数軒の旅館に影響を及ぼす計画だったわけで、こんなの交渉に困難が伴わない方がおかしい。

閑話休題

ともかく利根村誌に載っていた往時の薗原橋の姿である。

全く同じアングルではないが、水没後60年近く経った今の姿がこれ。

ずいぶん埋まっちゃってるんだな。

ちなみにぬたりが現地で「特徴的だな」と思った3つの小さな岬状の地形。ここに天狗社というお社があったことは現地編で述べたが、ここの写真もあった。

写真は上流側からの撮影ですね。上に新しい薗原橋が見えてますから水没直前の写真ってことですね。

これこそ同じアングルじゃないですけど、手前の岬状のところには石垣が残ってますね。

ともかく、たまたま通りかかったら相当に水位が下がっていて、そこに昔の橋が見えていたものだから探索した上で、ダム建設の経緯も知るに至った。まあ群馬の片田舎のダムの話など知識として持っていても多くの人は今後の人生で役に立つことはまずないだろうが、それでも探索や図書館調査の時間はむちゃくちゃ楽しかったですね。久しぶりに有意義な時間を過ごせたと思うわ。

最後に、施設工事が終われば再びダムの底に沈む旧園原橋に改めて敬意を表して終わりにします。たくさんの人の役に立ってくれてありがとう。そして、おやすみなさい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます