マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール監督の長編三作目のフランス映画である。

ひとりの女教師のある授業が、落ちこぼれたちの人生を変える。

パリ郊外のある高校で本当にあった、冒険の物語だ。

この作品は、アハメッド・ドゥラメ(この映画ではマリック)という当時18歳の少年が、マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール監督に送った一通のメールから始まった、実話に基づくサクセス・ストーリーだ。

劣等生たちの、学校、社会に対するやり場のない怒りや、生徒同士の民族的、宗教的対立という問題提起もある。

不良学生を常に善導するだけの教師というような、陳腐なドラマでは終わっていないところが優れている。

貧困層が暮らす、パリ郊外・・・。

レオン・ブルム高校の新学期が始まった。

様々な人種の生徒たちが集められた落ちこぼれクラスに、厳格な歴史教諭アンヌ・ゲゲン(アリアンヌ・アスカリッド)が赴任してくる。

教えることが大好きで、退屈な授業はしないという、情熱的な教諭は、歴史の裏に隠された真実、立場によるものの見え方の違い、それらを学ぶことの楽しさについて教えようとする。

しかし、生徒たちは好き勝手に振る舞い、授業もままならない。

ある日、アンヌ教諭は全国歴史コンクールに参加するように促すが、「アウシュヴィッツ」という難しいテーマに彼らは辟易する。

教諭は、強制収容所の生存者レオン・ズィゲルという人物を授業に招待する。

大量虐殺が行われた強制収容所から逃げ出すことのできた、数少ない生き証人の悲惨な状況を知った生徒たちが、この日を境に変わっていく・・・。

本物のアウシュヴィッツ体験者の登場も、ただならぬ存在感がある。

人種も宗教も異なる生徒同士が集まる教室は、当然なかなかまとまらない。

教室は蜂の巣をつついたような騒ぎになる。

マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール監督の物静かな語り口は、フランス社会の現実を見つめ、人種差別を根底に持つ多文化主義の危機について、示唆に富む綾が織り込まれていて、アスカリッドもベテラン教師役を好演している。

一人の教師との出会いが、彼らを変えていく。

フランス映画「奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ」は、歴史を知るということがいかに思春期の人生をひっくり返す強い作用があるか、学ぶことが未来を変えるエネルギーになりうるか、教育の大切さを教えてくれる。

結構、真面目な映画なのである。

この作品のプロデューサーでもあり、脚本家、女性監督でもあるマリー=カスティーユ・マンシオン=シャールは、ジャーナリストや映画業界の女性たちからなる「フランス映画の女性サークル」の設立者でもある。

多民族で複雑な現代フランス社会は、どこへ向かおうとしているのか。

重い歴史を生きたユダヤ人の悲劇を学ぶうちに、反抗的だった個々の力がひとつのある方向性が生まれてくる。

それは、多民族で構成された集団だからこそではないだろうか。

しかし、現実に一人の教師の熱意が、この映画のようにひとつにまとまっていくというのは、稀有な成功例ではないか。

日本は多民族国家ではないし、異民族クラスについてあまり認識がない。

まあ、この教室のゲゲン教諭の授業の結果を奇跡というのは、少し大げさに過ぎるかもしれない。

この教諭のような授業が、誰にでもなしうる技(わざ)ではない。

教師次第で、生徒はその学科を好きになったり、興味を覚えるようになるケースは多い。

教師の教え方や授業がまずかったら、講義がつまらないと、勉強するのも嫌になるというものだ。

授業だけはいい先生に恵まれたい。

[JULIENの評価・・・★★★☆☆](★五つが最高点)

次回はアメリカ・オーストラリア合作映画「ニュースの真相」を取り上げます。

最新の画像[もっと見る]

-

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

-

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

-

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

-

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

-

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

-

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

-

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

-

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

-

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

-

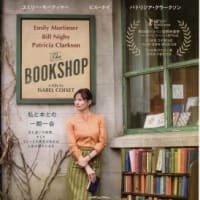

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます