どうしたことか、今年の夏は、蝉の鳴き声がほとんど聞かれない。

放射能の影響か。地震の予兆か。

春先の、低温の影響があるのかも知れない。

・・・さて、この映画は、時代をはるかに遡ることになる。

1950年3月1日、東京有楽座で1本の洋画が日本初公開された。

アンデルセン童話「赤い靴」をベースに綴られた、バレエダンサーの悲劇を描いたものだった。

この映画、56日間で33万人もの観客を動員したそうだ。

当時その影響で、靴業界では“赤い靴”が流行したといわれる。

マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー両監督によるイギリス映画だが、2年かけて新たに制作されたデジタルリマスター・エディションで、半世紀以上を経てここに見事に甦った。

いまでも、バレエ映画の不朽の傑作とまでいわれている。

何故なら、この映画のヒットで、日本では空前のクラシックバレエ・ブームが起こったからだ。

いまの世代で、この作品を、当時観たという人は、残念ながらそんなに多くはないはずである。

その映画を、いま観られるのは幸運だ。

世界のプリマを夢見るヴィッキー(モイラ・シアラー)は、バレエ団主宰者レルモントフ(アントン・ウォルブルック)に見出される。

彼は、ヴィッキーを新作「赤い靴」の主役に抜擢する。

公演は成功し、ヴィッキーは作曲家クラスター(マリウス・ゴーリング)との恋も実らせ、結婚を誓った。

しかし、レルモントフはヴィッキーに踊り続けることを強いるのだった。

彼は、愛を選ぶことと踊り続けることの両立は不可能であり、不確かな人間の愛に頼るダンサーは決して芸術家にはなれないと、ヴィッキーに言い放つのだった。

ヴィッキーは苦悩し、そして悲しい結末へ・・・。

イギリス映画「赤い靴」は、バレエダンサーの2つに引き裂かれる心を描きながら、芸術に生きる道を進む者が背負う運命について、語りかけてはいる。

ただ、どちらかというと、メロドラマ的な要素がやや強いかも知れない。。

半世紀以上の時を経て、この作品のオリジナル・ネガの修復作業を、初めて手掛けたのはマーティン・スコセッシ監督で、完成には2年の歳月をかけたそうだ。

そして、彼の努力が、ここに見事な映像を甦らせたのである。

「赤い靴」へのリスペクトを公言している映画監督は多いが、彼だけがデジタルリマスター・エディションを完成させ、2009年カンヌ国際映画祭で世界初公開された。

音楽は、トーマス・ビーチャム指揮のロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団が演奏し、バレエ「赤い靴」は、映画芸術に革命(?)をもたらし、その衝撃はいま観ても色褪せることはない。

「白鳥の湖」「ジゼル」「コッペリア」「レ・シルフィード」といった、おなじみの古典バレエの名場面が、惜しげもなく散りばめられているのも、見どころのひとつだ。

数々のバレエのシーンで、一番の見どころは、何といっても17分間に及ぶバレエ「赤い靴」の場面だ。

初々しい白の衣装に身を包んだヴィッキーが、軽やかにステップを踏み始める。

名作「ペトルーシカ」を思わせる広場のにぎわいが、いつの間にかおどろおどろとした幻想に変わる。

そして、現実がセロファンになって、剥がれてゆく・・・。

生の舞台では出来ない特殊効果を駆使しつつ、登場人物の心理描写に分け入っていくところは、全編を通しての山場だし、極めて刺激的でさえある。

靴屋の顔がレルモントフになり、恋人になり変わる妄想は、愛すべき対象が自分を苛み、破滅に導く女の運命を暗示する・・・。

しかし、この映画の、あまりにも唐突な結末はいただけない。

ちょっとびっくりだ。

・・・赤い靴は踊り続ける。

疲れを知らない赤い靴は、彼女を外に連れ出した。

時を追い越して、恋を置き去りにし、人生を駆け抜けて。

赤い靴は踊り続ける・・・。

アンデルセンの童話「赤い靴」は、カーレンという名の美しい娘が主人公で、この物語から映画「赤い靴」が発想されていることは確かだ。

カーレンは、赤い靴への執着心を抱いている。

それは虚栄心であり、教会での祈りや近親者への情愛よりも赤い靴を大事にするという点で、彼女はその高慢な虚栄心を罰せられることになる・・・。

ただし、主軸は同じでも、パウエルとバーガーは、童話の「赤い靴」のテーマを完全に変更し、アンデルセンのいう、虚栄心への罰というキリスト教的な意味合いを拭い去って、人生を犠牲にしてさえ表出される、芸術への衝動というのか、より普遍的な主題に置き換えている感じを強くする。

ヒロインを演じたモイラ・シアラーも、二枚目俳優アントン・ウォルブルックも、もうこの世にいない。

男っぷりのいいウォルブルックは、重い存在感を放っていて、あまりいい男なのでほれぼれするほどだ。

人生と芸術という相克の、どこまで迫りえたかはともかくとして、音楽とバレエ、そして色彩の美しさがコラボレートされた、よき時代のこの作品が現代に甦ったのは奇跡的なことです。

しかも、綺麗な映像のままで・・・。

最新の画像[もっと見る]

-

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

4年前

-

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

-

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

-

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

-

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

-

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

-

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

-

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

-

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

-

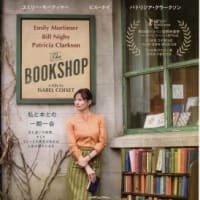

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

それにしても二年もの歳月をかけて,一コマ一コマリマスタリングしたその根気と熱意は刮目に値するかと。

2000以上ものリールから、何千というシミ、カビ、キズ、色ずれなどとともに、コントラスト、人物の顔色にまでも細心の注意を払って行なわれたのだそうです。。

映画人の執念といいますか、いやあ、大変なことでじゃないですか。

そして、古いテクニカラーの特質を失わないように、現代のカラー映画に勝るとも劣らない映像を再現したのですからねえ。

これは、「修正」ではなく、あくまでも「修復」ですもの・・・。

映画人の執念といいますか、フィルム財団(マーティン・スコセッシ)は、画期的な映像技術を駆使してそれを成功させたのです。

かつて、「羅生門」をデジタル復元した、国立近代美術館フィルムセンターなどとも並んで、2010年に映画遺産賞(全米映画批評家協会)を受賞していますが、まあ、よほどの作品でなければ、このようなデジタルリマスター版は作られないのではないですか。