父親の忘れかけていた日常と、娘にとっての忘れられない時間・・・。

親子の触れ合いを優しく見つめて、ソフィア・コッポラ監督が描く新境地だ。

実際の父との思い出や、二児の母である自身の経験が投影されている。

人生を見つめなおす、ヒューマンドラマではあるが・・・。

ハリウッドの映画スター、ジョニー・マルコ(スティーヴン・ドーフ)は、LAにあるホテル“シャトー・マーモンド”で暮らしている。

毎日フェラーリを乗り回し、パーティーでは酒と女に溺れ、セクシーなポールダンサーを部屋にデリバリーする生活である。

彼のそんな日々は、表面的な華やかさとは裏腹に、実は孤独で、空虚なものだった。

ある日、彼のもとに、前妻と同居する11歳の娘クレオ(エル・ファニング)が訪ねてくる。

久しぶりに、娘と過ごす時間は、親密で穏やかななものであった。

ジョニーがまだ寝ている間に、朝食の支度をするクレオ・・・。

卓球、プール、読んでいた小説の話、それは本来の父であれば、父と娘が触れ合うごく普通の風景であった。

クレオと別れる日がやってきた。

ジョニーは、クレオとの別れ際になって、ようやく娘に傍らにいてやれなかった自分を謝った。

ひとりきりで帰ったシャトーの部屋は、いつもとまるで違っていた。

やがて彼は、自堕落な生き方が置き去りにしてきた、大切な何かに気付いていくのだった・・・。

このアメリカ映画「SOMEWHERE」で、これまで「ロスト・イン・トラストレーション」をはじめ、少女たちのうつろう心を繊細に映し出してきたソフィアが、次に描いて見せたのは、娘との触れ合いをきっかけに、ここではないどこかへと人生を歩きだす、不器用な父親の姿なのだ。

父フランシシス・コッポラとの思い出を、娘クレオの視線と重ね合わせて、父の優しい想いを綴る、パーソナルな物語だ。

だが、現代社会の、孤独感や悲劇をとらえようとした作品と見受けられても、どこかゆるい。

この作品、ヴェネチア国祭映画祭金獅子賞受賞作品と聞いても、いまひとつピンと来ないのだ。

物語が展開する中で、親権をめぐる争いに発展するような、人工的なメロドラマは一切ない。

大きな、ドラマティックな出来事は必要ないというのが、どうやらソフィア・コッポラ監督の言い分のようだ。

映画を観て、希望を感じられればそれでいいというのだが、どうも物足りない気持ちだった。

作品の出来栄えがどうしようもなく悪い、というほどでもないのだけれど・・・。

仲の良い夫婦がいて、その間に娘がいるという設定ではなくて、女の子というのは、両親がよりを戻してくれることをいつも心から願っているはずで、人間の心の移り変わりを通して、家族の絆を描いているわけだ。

詩的な哀しさに、優しい笑いを背景に、静かな切なさが映画のアクセントといったらいいか。

ただ、スクリーン上で観る父娘の関係に、十分な説得力やインパクトが感じられるかというと、そうでもない。

スティーヴン・ドーフの、ハリウッドでの自堕落な“生活”を、なんとなく格好よく描きすぎているきらいも感じる。

一方で、汚れない瞳でみずみずしい11歳の娘を演じる、エル・ファニングが天使のように見える。

これはとてもよかった。

でも、ヒューマンドラマの意欲作のわりには、やや不完全燃焼の作品だ。

最新の画像[もっと見る]

-

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

5年前

川端康成 美しい日本~鎌倉文学館35周年特別展~

5年前

-

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

映画「男と女 人生最良の日々」―愛と哀しみの果てに―

5年前

-

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

文学散歩「中 島 敦 展」―魅せられた旅人の短い生涯―

6年前

-

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

映画「帰れない二人」―改革開放の中で時は移り現代中国の変革とともに逞しく生きる女性を見つめて―

6年前

-

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

映画「火口のふたり」―男と女の性愛の日々は死とエロスに迫る終末の予感を漂わせて―

6年前

-

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

映画「新聞記者」―民主主義を踏みにじる官邸の横暴と忖度に走る官僚たちを報道メディアはどう見つめたか―

6年前

-

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

映画「よ こ が お」―社会から理不尽に追い詰められた人間の心の深層に分け入ると―

6年前

-

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

映画「ア ラ ジ ン」―痛快無比!ディズニーワールド実写娯楽映画の真骨頂だ―

6年前

-

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

文学散歩「江藤淳企画展」―初夏の神奈川近代文学館にてー

6年前

-

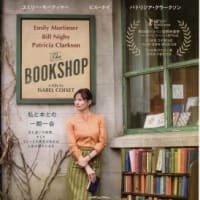

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

映画「マイ・ブックショップ」―文学の香り漂う中で女はあくなき権力への勇気ある抵抗を込めて―

6年前

私にとってあまりリアリティのないお題ではありますが・・・,まあ,そういうリアリティのなさが何となくいいんでしょうねー。

わかりませんけれども・・・。

ソフィア監督の体験が投影されているとなれば、この作品作りは、そんなに難しくはなかったでしょうね。