立春を過ぎて、なお本格的な春はまだ遠い。

まだまだ、寒さ厳しい日々が続きそうだ。

ふらりと寄ってみた小さな展示会だが、秀作ぞろいの写真展で、見どころがあってよかった。

2012年に実施された、「世界遺産写真コンテスト」に応募のあった中から、すぐれた作品のみを展示している。

これらの作品群を見ていると、新たな感動も伝わってくる。

「世界遺産と川柳」「世界遺産と人間」のテーマに的を絞っているあたり、ちょっと変わっていて面白い。

写真と抱き合わせの川柳など、悪くないと思った。

世界遺産登録を目指している、「武家の古都・鎌倉」の特別部門コーナーもある。

このほか2月24日(日)、3月10日(日)には関連講演、講座などの催しもある。

ちょっと立ち寄り気分で・・・。

3月20日(水)まで、本郷台 あーすぷらざ3F 企画展示室(TEL 045-896-2121)にて。

―木曽路はすべて山の中である―。

言わずと知れた、文豪島崎藤村の名作長編「夜明け前」の、あまりにも有名な書き出しである。

今年は生誕140年に当たり、10月6日(土)から11月18日(日)まで、神奈川近代文学館で島崎藤村展が開催され ている。

季節よし、うららかな日差しを浴びて、秋の文学散歩というのも気持ちのよいものだ。

今回の展観は、三部門構成だ。

第一部では生い立ちから 「若菜集」を刊行して詩人としての名声を得てのち 「破壊」で本格的な小説家に転身する前半生を、とくに冒頭からいきなり、藤村が自らの父・正樹と家族の運命の変転を、歴史的な背景とともにたどっている。

そして第二部では、1913年(大正2年)の渡仏から、太平洋戦争下の大磯での晩年と、1947年(昭和18年)の「東方の門」執筆途中の最期までを、こちらはエッセイなどとからめて紹介している。

さらに第三部「藤村詩鑑賞」では、広く人口に膾炙した藤村の詩の世界を、書画、パネルなどで再現して味わえるようにしている。

どれもこれも、懐かしくしのばれて、よくこれだけ多くの貴重な資料を揃えたものだと感じ入った次第で・・・。

圧巻はやはり「夜明け前」で、藤村が当時の時代背景とともに、足かけ7年の歳月を費やして描き出した作品で、日本近代文学を代表する長篇小説だろうか。

主人公・青山半蔵のモデルは、中山道馬籠宿で代々本陣・庄屋・問屋を務めた島崎家17代当主・正樹で、知識人、国学者として維新の夢を抱くが新政府の政策に絶望し、不遇のうちに死んだこの父の半生を、藤村は見事に描き切った。

藤村は、妻冬子との間に7人の子をもうけたが、最初の3人の女子は夭折し、冬子自身も四女を出産したのち32歳の若さで急逝した。

この頃が、藤村にとって、実に痛ましい悲運に見舞われた時期であった。

この時の藤村はまだ38歳、これからという時であった。

とてもよくまとまった藤村展で、改めてこの偉大な作家の足跡をしのぶことができる。

学生時代に読んだ小説や詩など、想い出深いものがある。

あれはいつのことであったか、信州小諸の懐古園を訪れたときの「千曲川旅情の歌」の一節や、藤村生誕の地・馬籠の藤村記念館を訪れたときには、あの「初恋」の一節が口を突いて出たものだった。

まだあげ初めし前髪の

林檎のもとに見えしとき

前にさしたる花櫛の

花ある君と思ひけり (島崎藤村)

展示の中には、「破壊」の原稿(清書原稿)もあって、これなども素晴らしい資料だ。

夏目漱石が、この作品を絶賛している森田草平宛ての手紙なども・・・。

藤村は平素から「簡素」を信条としていて、自筆の書「簡素」も実に要を得て簡素だし、晩年71歳で亡くなるまでの大磯の住居も、地福寺の墓所もつましく質素なものだ。

藤村の人となりをうかがわせて、興味深い。

神奈川近代文学館では本展期間中、各種の講演(堀江敏幸氏)、講座(十川信介氏ほか)、朗読会(「ある女の生涯」藤村志保)など、関連行事や催しも賑やかである。

文芸映画を観る会(TEL090-8174-7791)では、10月13日(土)、14日(日)には映画「夜明け前」(名匠吉村公三郎監督作品、出演/滝沢修、宇野重吉、細川ちか子、乙羽信子、小夜福子)が上映される。

1953年の作品だが、幕末の馬籠の宿場を舞台に、庄屋・青山半蔵の波乱に満ちた生涯が、名優たちの重厚なタッチで描かれている。

この映画、幼な心に観た印象は強烈で、いまも記憶は鮮やかだ。

・・・余談になるけれど、中山道落合宿から、「これより北木曽路」の碑を過ぎて、馬籠宿、妻籠宿へ抜ける南木曽路は、往時をしのびながらのウォーキングにも最適で、また機会があれば是非訪れてみたいところだ。

晩夏のころだったか、石畳の街道筋で、ふと立ち寄って食した冷たい信州そばが、のど越しにさすがに美味しかった。

過ぎし日の、よき思い出である・・・。

小諸なる古城のほとり

雲白く遊子悲しむ

緑なす蘩蔞(はこべ)は萌えず

若草も籍(し)くによしなし

しろがねの衾(ふすま)の岡辺

日に溶けて淡雪流る (島崎藤村)

初夏の日射しが眩しい。

港の見える丘公園から、薔薇満開のローズガーデンを通り抜けて、神奈川近代文学館へ。

イギリス館前の薔薇園の方は、大勢の人たちで賑やかだったが、こちらの方は静けさの中だ。

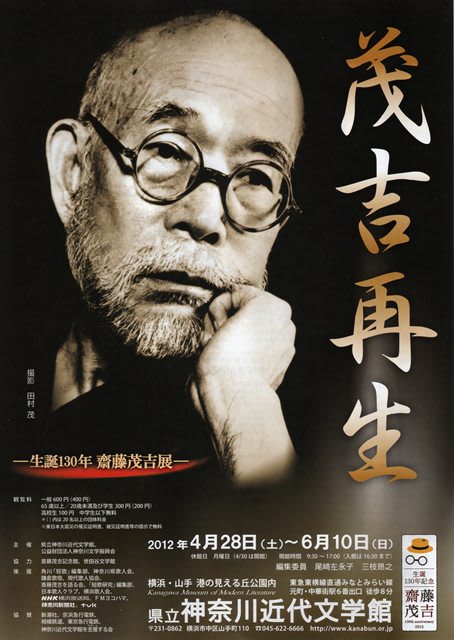

近代日本を代表する短歌の巨人齋藤茂吉の、七十年の生涯を展観する。

あかあかと一本の道とほりたりたまきはる我が命なりけり

明治・大正・昭和を、果敢に生きた茂吉・・・。

ずいぶん、昔の人のような気もする。

来年は没後60年になる。

明治39年(1906年)に伊藤左千夫に入門後、「アララギ」が創刊されると、同人の中で中心的な役割を果たすようになり、編集も担当した。

彼は中学時代から和歌に関心を持ち、精神科医となってからも、正岡子規の影響を強く受けて、作歌に熱中する青年時代を過ごした。

その作品は、人生の一風景や強烈な人間感情を歌って、とりわけ処女歌集「赤光」は、初版発行の大正2年(1913年)当時に、歌壇にセンセーションを巻き起こした。

今回の特別展では、アララギ派の歌人としての茂吉の、少年時代に記した日記なども公開されている。

山形県の生家に保存されていて、未発表だったものだ。

これには、茂吉の少年時代のみずみずしい日常が垣間見える。

ほかに、敗戦後の歌稿や画など約400点を展示している。

茂吉の二男である北杜夫(平成23年10月急逝)は、茂吉が異常なほど神経質で粘着質な性格だったことに、さすがに辟易したと述懐しているが、よほど気難しいところがあったらしい。

この特別展で、ふと目にとまった一葉の写真がある。

それは、茂吉がバケツを下げている写真で、晩年の昭和22年(1947年)6月、「アララギ」会員二人と秋田へ旅行した帰りに、山形県大石田で写したものだ。

バケツは、この時期きわめて小用の忙しかった茂吉が、就寝時に愛用したといわれる「極楽」バケツで、当時彼の旅の必需品だったそうだ。

実生活における茂吉は、精神病院の経営に忙殺され、妻との間に苦しみを抱え、敗戦後は戦争責任を追及されるなど、度重なる試練にさらされた。

茂吉の短歌には、哀切な感情や人生の悲しみがこめられ、それらの歌を見直すことで、茂吉の生涯を支えた「歌の力」を感じ取ることができるのではないだろうか。

6月10日(日)まで、神奈川近代文学館で開催されている。

それから、次回の特別展は6月16日(土)から8月5日(日)まで、「中野重治の手紙―『愛しき者へ』展」が予定されている。

明治時代初期から、昭和40年代頃まで、横浜をはじめ日本の主要な都市の街路には、路面電車の線路が張りめぐらされていた。

明治時代初期から、昭和40年代頃まで、横浜をはじめ日本の主要な都市の街路には、路面電車の線路が張りめぐらされていた。

横浜の街から市電が消えて、40年になる。

路面電車が、都市横浜で果たした役割は、どのようなものだったのでしょうか。

横浜都市発展記念館と、横浜ユーラシア文化館も、開館9年になる。

記念館の方では、横浜市電前身の横浜電気鉄道の時代から、横浜市電廃止まで、横浜の路面電車の歴史を振り返っている。

市電というと、何だかとても懐かしいが、この特別展ではその懐かしい姿を紹介している。

明治37年(1904年)7月に、神奈川停車場前から横浜停車場前まで開通したのが最初で、当時運賃はたったの3銭だった。

JRが省線(国鉄)といわれた、長い時代があった。

JR根岸線は桜木町が終点で、その後磯子まで延伸されたのは昭和39年のことだった。

いまの大船まで全線が開通したのは、さらにそのずっとあとのことだった。

そして昭和47年(1972年)に、市電とトロリーバスが廃止となり、人々の輸送手段は市バスと一部地下鉄によることになる。

あの時代、学生時代最後の冬休みだったが、伊勢佐木町の今はなくなった松屋デパートでアルバイトをしていて、そこで専門学校生でアルバイトをしていた女性と知り合った。

同じ職場だったが、知り合って間もない翌年の正月に、彼女の家に呼ばれてのこのこ出かけていったのだった。

その時に乗った市電は、現在の滝頭を通って八幡橋経由杉田行きで、たしか葦名橋というところで降りた川沿いの家だった。

何とそこには、別に彼女の友人らしき女性二人の先客がいて、たちまち賑やかな席となって、百人一首に興じたことを覚えている。

あのとき御馳走になった、雑煮の味を忘れもしない。

あの人、いまどうしているだろうか。

懐かしい、今はもう昔の話である。

今日、ふらりと立ち寄った記念館で展示品に見た、戦後の、側面方向版の文字が懐かしい。

それには、<坂東橋経由桜木町~葦名橋>の文字が書かれてあった。

チンチン電車は、東京都内や横浜市内でよく利用していたので、過ぎし日の遠い昔が、妙にほろ苦く思い出されてくるのだった・・・。

同じ建物内にユーラシア文化館があり、両館ともに常設展も併催されていて、そちらもイベントが開かれていた。

時折しも、中庭では、モンゴルの伝統的住居「ゲル」の中で、馬頭琴のコンサートが行われていて、哀愁の旋律が流れていた。

両館ともに、写真パネルやギャラリーなども催されていて、まだ寒中だというのにそこそこの賑わいであった。

チンチン電車については、横浜電気鉄道の時代から、市電の時代、そして市電からバスの時代へと、その変遷の過程が簡略に手に取るようにわかる。

一部に復活を望む声もあるといわれる路面電車だが、いやあ、懐かしいものです。

横浜都市発展記念館の特別展は、4月1日まで開催されている。

・・・外に出ると、黄昏近い街に、三月だというのにまだ氷雨が風に舞っていた。

今年も残り少なくなってきて、師走の文学散歩は、鎌倉文学館だ。

鎌倉ゆかりの作家、 「芥川龍之介と久米正雄」展が開かれている。

二人は、同じ明治二十年代の生まれで、一高、東大と入学してからずっと同級生だった。

東大在学中に、同人誌「新思潮」を創刊し、夏目漱石門下となって、作家への道を歩んだ。

二人とも、文学好きな家庭に育ち、切磋琢磨した。

芸術至上主義の芥川龍之介と、幅広く通俗小説まで手を広げた久米正雄とは、ときに文学の方向性で離反もあったけれ

ど、昭和2年、芥川の自殺まで変わらぬ交友は続いた。

今回の企画展では、その二人の交友の軌跡を、原稿、書画、書簡など貴重な約百点の資料でたどっている。

芥川が作家として生きる決意をしたといわれる、夏目漱石からの毛筆の書簡や、芥川の河童絵などが見どころだ。

08年に芥川家で発見された、芥川の妻や子供にあてた遺書と、「続西方の人」を書きあげて自殺した彼の最後の筆跡は、

神奈川県内では初公開だ。

芥川龍之介の「羅生門」「鼻」の草稿、久米正雄の「父の死」の原稿や、二人の間で交わされた手紙(ハガキ)、写真、掛け軸、短冊、書籍なども展示されている。

芥川も久米も、書画を得意としていたらしいが、絵は久米の方が芥川より上手いという、漱石の一文なども面白い。

芥川龍之介の作品にはかなり馴染みがあっても、久米正雄の作品を読んでいる人は少ないのではないだろうか。

久米作品には、「手品師」「天と地と」「受験生の手記」などよく知られているものあり、昭和5年に全集(13巻)が刊行され、平成5年には復刻版も出ている。

著作の数では、芥川よりはるかに長く生きた久米の方が多い。

よく知られている「月よりの死者」は、2回も映画化されていて、知る人も多いだろう。

二人は、作家として生きていく決意をしても、当面は生活のために就職するのだが、久米は就職など芸術生活の堕落だと考えていたから、わずか13日で辞めてしまったそうだ。

芥川も久米も鎌倉で暮らしたが、一緒だった期間はなく、久米が鎌倉に移り住んだのは、芥川が新婚生活を送った鎌倉を去って、6年後のことであった。

二人の作家の交友の軌跡とともに、二人の弟子に向けた夏目漱石の書簡なども、興味深い。

芥川龍之介は、昭和2年35歳の若さで自死、葬儀委員長を務めた久米正雄は、昭和27年60歳で亡くなった。

規模はさして大きくはないが、この特別展は、12月18日(日)まで催されている。

花のいのちはみじかくて 苦しきことのみ多かりき・・・。

『いま輝く 林芙美子没後60年記念展』が、10月1日(土)から11月13日(日)まで開かれている。

港の見える丘公園を抜け出ると、真紅の彼岸花が秋の風に揺れていた。

空はかすかに曇っていた。

秋の日の文学散歩は、神奈川近代文学館だ。

昭和を代表する、放浪の女流作家林芙美子の残された原稿、草稿、書簡、遺愛品など、およそ400点によって、その生涯と

作品を紹介している。 1930年、「放浪記」で文壇にデビューした林芙美子は、一躍ベストセラー作家の

1930年、「放浪記」で文壇にデビューした林芙美子は、一躍ベストセラー作家の

仲間入りをする。

その後、「清貧の書」「うず潮」「浮雲」など、貧しさや戦争によって翻弄される、庶

民の哀感を書き続けたのだった。

芙美子自身、貧しい苦しさの中で育ち、少女時代から日本中を流転しながら、昼は旅商い、夜はキャバレーの女給などをして働き続けたわけで、その中から彼女の文学は大きく育っていったのだった。

しかし、決してその哀感の中に溺れることはなく、いつも明るく、そしてこよなく人を愛した。

幾人もの男を愛し、別れてはまた愛し、まるで運命のように、出会いと別れを繰り返した。

林芙美子は、人気作家となってからも、筆力は衰えることなく、人々が活字に飢えていた戦後の時代にあって、自由にものを書くことができる世を歓んでいた。

書ける限り、彼女は書き続けた。

映画化された作品も、数えき切れぬほど多い。

1951年、朝日新聞に連載中だった「めし」は、作者急逝により未完の絶筆となった。

享年まだ47歳の若さであった。

小説「めし」は、川端康成の監修の奏功が大きかったこともあるが、上原謙、原節子の共演、名匠成瀬巳喜男監督を得て、映画としても大ヒットした。

また、芸術座で上演された「放浪記」は、菊田一夫演出、森光子主演で、1961年10月20日から上演通算2000回を超え、芸術座閉館とともに終演となったことは記憶に新しい。

あまり語られていないかも知れないが、林芙美子は‘一人旅’を愛し、中国、東南アジアはもちろん、フランスにも渡り、パリの街を下駄履きで歩いた日本人としても有名になった。

晩年、自ら設計した東京下落合の家(現・林芙美子記念館)に住み、親しい人を呼んでは割烹着姿で台所に立ち、料理の腕を振るったといわれる。

芙美子の作る「めし」は、上手いと評判だったそうだ。

この記念展、旅と芸術を愛し、恋と文学に生命を燃やし続けた作家の、47年という短い生涯を浮き彫りにしていて、関心のある人には興味深い。

なお、本展関連行事としては、記念講演会が、10月16日(日)(太田治子)、 11月5日(土)(川本三郎)の両日行なわれます。

また、記念朗読会は、10月8日(土)(紺野美沙子「放浪記」)と10月22日(土)(五代路子「晩菊」ほか)に催されます。

ほかに、文芸映画を観る会(成瀬巳喜男監督作品 高峰秀子主演「稲妻」)などが予定されています。

日本で初めての、アルベール・カーン写真展が開かれている。

日本で初めての、アルベール・カーン写真展が開かれている。「100年前の世界へ」と題するこの写真展、神奈川県とフランスのオードセーヌ県との、友好交流事業の一環として開催されたものだ。

アルベール・カーン(1860-1940)は、フランス・アルザスの出身で、鉱山の投資で成功し、金融界のリーダーにとどまらず、世界の異民族や文化を敬い、相互に理解することが重要だとして、自己の持てるものを平和のために注いだといわれる。

カーンは、1907年に、すでに持ち運び可能な天然色写真(オートクローム)が実用化されると、世界60ヶ国にカメラマンを派遣して、各地の日常の暮らし、失われゆく風景、戦争の様子、自然、建物などを記録させた。

鮮やかな天然色を実現することを可能にするために、1907年にフランスのリュミエール兄弟が、ジャガイモのでんぷん粒子を利用したオートクロームから実用化されたという話だ。

そんなこと、ちっとも知らなかった。

今回の展示では、天然色写真150点と、シネマトグラフ(映画)を展示している。

100年前、世界の街は、そして日本はどうだったか。

切り取られたひとこまひとこまが、妙に懐かしく見えてくる。

まあ、カーンは大富豪だったから成しえた、壮大な夢の実現の集大成というのだろうか。

興味深い展示が、いろいろ目を引く。

1910年代に、これだけの天然色写真があったというのは、正直、意外な驚きでもあった。

むべなるかな、カーンは、「儲けた金は社会に還元するのではなく、社会に還元するために稼いだのだ。」と言っている。

この「アルベール・カーンコレクション写真展」は、横浜市栄区にある、神奈川県立地球市民かながわプラザ(アースプラザ)で、各種イベントとともに、3月13日(日)まで催されている。

時間があったら、立ち寄ってみるのもいい。

秋の日の文学散歩は、鎌倉へ。

久しぶりのことであった。

鎌倉駅西口を出て、御成小学校の裏手、中央図書館の前を通って住宅街に入る。

いくつもの路地を通り抜けて、吉屋信子記念館を過ぎれば、鎌倉文学館への道はこれが一番近いように思われる。

大人の足で、15分ほどの散歩道である。

鎌倉文学館が、開館25周年だそうだ。

「川端康成と三島由紀夫 伝統へ、世界へ」と題する記念特別展が開かれている。

日本人初のノーベル文学賞作家川端康成と、彼の推薦によって文壇に鮮烈なデビューを果たした三島由紀夫、この二人の文学者を知らぬ人はいない。

二人の偉大な作家の軌跡をたどる、特別展である。

二人は、師弟関係というよりは、師友関係にあったといった方が適切だけれど、心の交流を通じて、その中の見えざる魂のふれあいに、偉大な作家の隠された真実が垣間見える。

この特別展では、二人の間に交わされた多くの書簡を中心に、資料が展示されている。

鎌倉文学館は、三島由紀夫の晩年の作品「春の雪」の舞台となる、侯爵邸のモデルとなった場所である。

いま、この二人の純文学作家を想うとき、その文学、思想、美学あらゆる点で、ともに稀有な才能の豊饒に驚くばかりだ。

また、それぞれの人生の終焉を想うとき、「自死」という道を選択しなければならなかった、大きな衝撃の事実に、感慨無量だ。

川端康成という人は、手紙をまめに書き、受け取った手紙も大事にする人であったことがわかる。

三島由紀夫との間に交わされた書簡の、いかに多いことか。

この書簡を読み解くだけでも、25歳という年齢差のある二人の作家の出会いが、どのようなものであったかがうかがわれる。

三島由紀夫夫妻の結婚式に媒酌を務めた川端は、三島が自衛隊で自決したとき、真っ先に市ヶ谷の自衛隊駐屯地に駆けつけ、その死を心から悲しんだ。

昭和45年11月25日、小説「天人五衰」の最終稿を託した直後のことであった。

まだ、45歳であった。

川端はこのとき、横光利一と並ぶ三島を「師友」と呼び、「私はこの二人のあとに、また生きた師友にめぐりあへるであろうか」とも述べている。

川端康成は、20歳の時の三島の作品に触れ、まばゆいほどの才能のきらめきを感じたと賛美している。

昭和21年のことだ。

以来、四半世紀にわたる交流が続くのだが、ノーベル文学賞受賞の知らせを受けたとき、それを「三島由紀夫君のおかげだ」とも語っている。

手紙や原稿などのほかに、小林秀雄、大江健三郎、吉永小百合、それからノーベル賞作家パール・バックといった人たちからの、ノーベル賞受賞に対する祝電なども披露されている。

川端康成も三島由紀夫も、海外での出版点数が増え、ともに評価は高まっていた。

三島がノーベル賞を受賞しても、不思議はなかった。

二人の偉大な作家が、大きな文学賞を競ったとも言われている。

川端は三島の作品を丹念に読んでいて、自分が瞠目したことを隠そうとしなかった。

そして、三島がかなり早い時期に、自分の死までも川端に打ち明けていたとは・・・。

川端康成は、自身のノーベル文学賞受賞後の三島由紀夫と伊藤整との対談の中で、日本の文学が、日本語ではなく外国語に翻訳されていて、正確な評価が得られるものだろうかという思いを語っているのは、興味深いことだ。

確かに、その国の言語で読んでいなくては、その国の文学を理解することは難しいかもしれない。

その川端も、昭和47年4月16日夜、仕事場にしていた逗子マリーナのマンションで、衝撃の「自死」をとげた。

生前川端は、谷崎潤一郎の「源氏物語」に誤訳の多いことを指摘し、自ら現代語訳をライフワークにと考えていたようだ。

それは、生前の彼の「源氏」に関するメモや、谷崎の著書への朱筆での書き込みからもうかがえる。

だが、それはついに果たされることはなかった。

この特別展は、12月12日(日)まで開かれている。

また、10月26日(火)、11月5日(金)には、別会場(鎌倉生涯学習センター)で、それぞれ記念講演なども予定されている。

いま、文学館から眺める湘南の海を前に、庭先に、色とりどりのバラが秋の日差しをいっぱいに受けて咲き競っている。

今年は、彼の生誕160年、来日120年にあたる。

明治23年に、初めて日本の地を踏んでから54歳で亡くなるまで、日本に帰化し暮らした。

永住の地とした、日本での14年余りの日々を中心に、港の見える丘公園にある、神奈川近代文学館で展覧会が開かれている。

来日の第一歩が横浜だからだろうか。

小泉八雲は、古都鎌倉や江の島といった神奈川ともゆかりが深い。

彼はギリシャ生まれで、16歳の時左の目を失明し、以来正面から撮った写真がほとんどなくて、顔の右側から撮られている写真が多いことに納得できた。

彼の「顔写真」の不思議は、こういうことだったのですね。

八雲は少年のころから、父母の不仲を目のあたりにして、母への思慕、父への憎悪の感情を抱き続けていたそうだ。

彼の作品を全部読んだわけではないが、 「雪女」や「耳なし芳一」の話などは、日本人ならよく知っている。

物語の中で、雪女が茂作に息を吹きかける場面の絵や、挿絵の原画を本展で興味深く見た。

また、妻のセツにあてたカタカナ書きの書簡など、草稿、、写真、書簡およそ400点の展示だ。

八雲は山陰の松江で暮らしたこともあり、こちらには昭和8年に記念館が開館し、今回出品のいくつかはそこの収蔵品だ。

八雲のことを、グロテスクな優しさを持った多面立方体作家だという文学者もいるが、どうだろうか。

小泉八雲=ラフカディオ・ハーン展は、11月14(日)まで開催中だ。

期間中、俳優佐野史郎氏による「耳なし芳一のはなし」「雪女」ほかの朗読会(10月23日)や、文学館主催の秋のカルチャーイベントということで、別会場(はまぎんホール・ヴィアマーレ)で、女優有馬稲子の「源氏物語(若菜)」の朗読なども予定されている。

――ここへきて、駆け足で紅葉が始まっている。

今年2010年は、国民読書年だとか・・・。(知っていました?)

読書の秋でもある。

こんな秋の夜長に、こころ静かに、ゆっくりと良書のページをひも解くのも、またよきかなである。

立秋を過ぎて、なお厳しい残暑が続いている。

夾竹桃の紅が、炎天に燃えている。

秘めやかな、女の情念のように・・・。

そんな暑い日の、文学散歩だ。

横浜の下町に生まれ育った児童文学者・長崎源之助(1924~)は、時代に翻弄されながら賢明に生きる庶民や、生き生きと元気に遊びまわる子供たちの姿を描き続けた。

彼は、そのなかで平和の大切さ、命の尊さを伝えている

この「長崎源之助展」は、8月7日(土)から9月26日(日)まで、神奈川近代文学館で開かれている

この人の作品は、「つりばしわたれ」など、多くの小学校教科書でも収録され、それらとともに育った子供たちも多いはずだ。

横浜では、「やまびこ子供会」や「よこはま文庫の会」、自宅にまでも「豆の木文庫」などを開設し、児童文学の世界で多彩な活躍をした。

これらの活動などを紹介する展観だ。

最近作「汽笛」が注目を集めているが、その原稿からも彼の几帳面さがうかがわれ、石倉欣二の原画とともに、どこかほのぼのとした温かさを感じさせる。

彼は自分の文庫を称して、「本のある遊び場」といったが、そこでは読書会から読み聞かせ、「子供市」などの行事を活発に行った。

平成13年には、30周年記念行事も催されたが、「文庫」はすでに公開を終えた。

・・・サチコは、夏休みにひとりで、九州のおばあさんのところへいきました。

そこで、気の弱いテツジと友だちになります。

テツジはサチコに、さくら貝をあげようと思いますが・・・。(「人魚のくれたさくら貝」)

戦争の悲惨をありのままに描いていた彼は、この作品では、それまでの作品とは異なる、子供の恋愛的な感情を、ロマンティックなメルヘンのかたちで描いている。

心に沁みるような作品である。

青い季節というのだろうか、感受性の豊かな少年と少女を、実にヴィヴィッドにとらえながら構成されたストーリーを、素直にあるがままに、温かい眼差しで綴っている。

近頃の、幼児虐待を忘れさせてくれるような、これは大人たちから見れば郷愁であり、子供時代への讃歌だ。

しかも、子供たち同志が、人の心を大切に想う、いたわりのこもった切れない絆で、確かにつながっているのだ。

長崎源之助展を観て、「人魚のくれたさくら貝」を読み直してみて、そう思った。

8月15日(日) 「つりばしわたれ」など作品を読む・語る会

8月22日(日) 「紙芝居がはじまるよ!」

8月28日(土) 「絵本であそぼ」(絵本の読み聞かせ会)

9月 5日(日) 記念講座「長崎源之助文学の魅力」(西本鶏介氏)

などの、関連イベントが催される。