八重桜の花びらが、散りかけている。

柔らかに、春の風が通り過ぎていく。

その風に誘われての、文学散歩だ。

恥の多い生涯を送って来ました。

自分は、人間の生活というものが、見当つかないのです。(太宰治「人間失格」)

開館30周年になる神奈川近代文学館で、5月25日(日)まで、太宰治展が開催されている。

太宰治の直筆原稿は、遺族や関係者によって、幸いなことにかなり多くのものが収蔵、保管されており、DVD化までされている。

これらの貴重な資料が、この作家の知られざる(?)舞台裏をドラマのように見せてくれる。

代表作の「斜陽」(昭和22年)、「人間失格」(昭和23年)など直筆原稿を中心に、39年の短い生涯を駆け抜けた太宰治(1909年~1948年)の人生を展観する。

小学校を首席で卒業した太宰治の、国語学習ノートや自然科学学習ノートも興味深いが、ベストセラー作家となってからの、彼の多額の税金滞納には驚きだ。

出版社からもらう原稿料は、全部飲み代に消えたというのもうなずける話だ。

昭和10年の第一回芥川賞は石川達三の「蒼氓」が選ばれたが、このとき候補に挙がっていた太宰治は芥川賞を死ぬほど切望し、「芥川賞を何とか私にお興へ下さい」と、5メートルにもなる巻紙に認めたその旨の嘆願書を、川端康成に送っていたのだった。

この時の選考委員だった川端は、「作者目下の生活に厭な雲ありて才能の素直に発せざる憾みあった」として選考から漏れたが、それを不満として、太宰は選考経過の詳しい説明を求めたそうだ。

それに対し川端は、当時の太宰の妄想や邪推を、苦々しくたしなめたといういきさつがある。

それかあらぬか、中野孝次、志賀直哉らも太宰作品を酷評したので、太宰は大いに憤ったたそうだから、いかにも彼らしい。

自作には、相当の自身があったのだろう。

太宰が「東京八景」など、次々と作品を発表していた頃に知り合った下曽我の太田静子に、妻子とともに再疎開していた津軽から切々と送った恋文も展示されている。

日付は、1946年(昭和21年)1月11日と記されている。

静子とは、それより5年前の1941年に、初めて彼女が一読者として、太宰を三鷹の自宅に訪ねたときからの付き合いになる。

下世話な話だが、このことが何を物語るか。

「斜陽」が発表されたのは、その翌年のことである。

そして、その静子との間に生まれた二女の治子は、父の血を受け、いまも作家として活躍している。

没後60年以上の歳月を経て、彼の作品は多くの人に読み継がれているが、敢えて言わせてもらえば、パピナール中毒事件、数回にわたる心中、心中未遂事件、姦通事件、その果ての自死と・・・、私生活では「脆弱なる狂気」の作家であったと言わざるを得ない。

太宰治が「人間失格」を書き上げ、山崎富栄と玉川上水に入水自殺をしたのは、昭和23年6月13日のことだった・・・。

本展では、日本近代文学館に昨年新たに収蔵された、旧制中学、高校時代から近年発見された全集未収の自筆資料、書簡、書画、遺品のマントなど多岐にわたり、各地の文学館、個人が所蔵する多彩な資料を展観している。

まあこれだけでも、展覧会の内容はかなり濃い。

トークイベントとしては、4月26日(土)「私が恋した太宰治」(柳美里)、5月18日(日)「太宰さん、あなたは何を待っていたのか」(川上未映子)、講座としては、5月3日(土・祝)「資料から見えてくる太宰文学の魅力」(安藤宏)、さらに4月19日(土)と5月11日(日)には太宰治作品の朗読会なども催される。

冬の文学散歩は、冷たい北風の吹きすさぶ日であった。

館内は空いていた。

1924年(大正13年)大阪生まれの作家、黒岩重吾は様々な辛苦を味わったが、それらの体験が文学活動の原点となり、糧となった。

1961年(昭和36年)、「背徳のメス」で直木賞を受賞すると、現代社会の人間の暗部を鋭く捉えた作品でたちまち高い人気を得た。

この企画展は、第一部どぼらや人生(波乱の日々)、第二部背徳のメス(心の闇を抉る)、第三部天の川の太陽(古代を駈ける)で構成される。

黒岩重吾の前半生は、戦後原因不明の全身麻痺という難病で3年半も入院を余儀なくされ、波乱の連続であった。

彼はその後絶望の渕から立ち直り、直木賞受賞後は殺到する原稿依頼を全て引き受け、月産800枚もの執筆量をこなしたこともあった。

人気作家となって、そこから誕生した夥しい作品群は、推理小説、経済小説、恋愛小説、自伝的小説など実に多岐にわたっていた。

とくに、少年期から古代史を身近に感じる環境で育ったので、後年古代史に本格的に取り組み、「茜に燃ゆ」など古代史小説の名変が数多く誕生した。

愛用のモンブランを使って、強い筆圧で、太字のペン先を原稿用紙に叩きつけるように書いた文字は、素人にはかなり読みづらいものだ。

原稿執筆中は、トントンという音が辺りに響いたそうだ。

神奈川近代文学館では、2005年以来遺族から寄贈された原稿、書簡などの資料3900点余りの収蔵品資料を中心に、黒岩重吾の波乱に満ちた生涯とその作品世界を紹介している。

3月30日(日)まで開催中。

なお、4月5日(土)からは「太宰治展」が予定されている。

それらの夏の日々、一面に薄の生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだった・・・。 ( 堀辰雄 / 「風立ちぬ」 )

堀辰雄没後60年を記念し、鎌倉文学館で11月24日(日)まで特別展を開催している。

鎌倉の地は、作家堀辰雄が新婚生活を送り、ココで小説「菜穂子」を構想した。

鎌倉では初めての開催で、展覧会は二部構成で、彼の文学に重要な資料を紹介している。

第一部では、「東京に生まれ、軽井沢を愛し、追分に死す」と題し、堀辰雄の生涯をたどっている。

ここでは、現行、書簡、著書で人生を紹介し、愛蔵のレコード音楽も流れている。

第二部では、「生と死と愛と」と題し、「風立ちぬ」「菜穂子」など代表作を中心に、彼の作品世界を紹介している。

「風立ちぬ」は、結核で亡くなった婚約者の矢野綾子をモデルにして書かれたもので、「菜穂子」の覚書の原形や創作ノート、書簡を展示している。

矢野綾子の油彩画「赤い屋根の家」は、彼女がこの絵を描いていたことから、「風立ちぬ」を書き始めるきっかけとなったのだった。

「『菜穂子』覚書」の原稿などは、初展示のものだそうだ。

彼の小説は、どれもみずみずしい清冽な文章で書かれていて、胸にしみいるような印象がいまの時代にも生きている気がする。

そういう意味では、フランス文学などの影響を受けた、極めて稀有な作家の一人ではなかろうか。

・・・展示では他にも、養父の上條松吉あての、宿代の無心を請う自筆のハガキなども目についた。

同時代に鎌倉に住んだ、神西清、深田久弥、川端康成、永井龍雄らの名前も見える。

ミニ展覧会ながら、貴重な資料が展示されている。

文学館庭園の薔薇も、まだ楽しめる。

軽井沢追分には、堀辰雄が晩年多恵夫人と暮らした家が、堀辰雄記念館として残っている。

かれこれ20年ぐらい前だろうか、記念館を訪れたときに、穏やかな笑顔で、生前の堀辰雄のことを語ってくれた夫人も、いまは故人となってしまった。

深まりゆく秋の文学散歩は、神奈川近代文学館である。

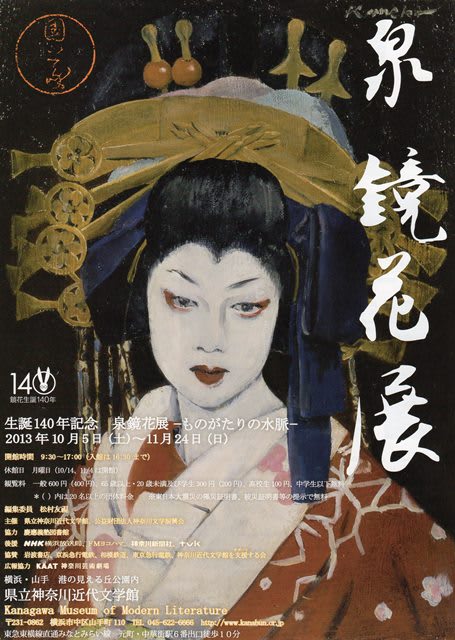

日本の幻想文学の祖といわれる泉鏡花は、神奈川にゆかりのある作家だ。

今年生誕140年を迎えて、鏡花展が開かれている。

泉鏡花(1873年—1939年)は、「高野聖」「天守物語」「婦系図」など、多くの小説、戯曲を残した。

生前の鏡花の原稿や装丁原画、愛用品など、350点余りを展示している。

展示は三部構成で、第1部は66年に及ぶ鏡花の生涯を概観し、第2部で彼の文学に底流する「ものがたりの水脈」を、系譜に従って鑑賞し、第3部では鏡花が1905年からおよそ3年半滞した、逗子とその周辺を舞台とする作品世界を紹介している。

ヒロインお蔦とドイツ語学者主税(力)の悲恋物語「婦系図」は、逗子で執筆され、新聞にも掲載された。

生原稿の小さく書き連ねられた文字と、とくにその初期のものでは、師と仰いだ尾崎紅葉の朱筆による添削跡が残っている筆書きの草稿など、興味深い。

「草双紙」の貼り合わせ屏風なども珍しい。

想えば、泉鏡太郎(筆名鏡花)が金沢から上京し、当時の文壇を席巻していた尾崎紅葉の門をたたいて、紅葉に弟子入りしたのは明治24年10月のことだった。

鏡花が紅葉を終生敬い続けていたことは、よく知られている。

明治27年に父が他界し、貧窮と家長としての重圧から一時自殺を考えた愛弟子鏡花に、紅葉は書簡を送り、「汝の脳は金剛石なり」とその才能をたたえたといわれる。

紅葉と鏡花の、ときに師弟を超えた父子にも似た結びつきも、うなずけるというものだ。

展示されている遺品で目についた、小さな旅行鞄の、これで鏡花は鉄道旅行に出かけていたのかと・・・。

この鏡花展は、11月24日(日)まで開催されている。

関連イベントしては、11月2日(土)朝吹真理子(作家)と松村友視(慶応義塾大学教授)の対談、11月9日(土)市川祥子(群馬県立女子大学准教授)の講演(いずれも14:00)をはじめ、11月22日(金)と11月23日(土祝)(各13:30)には、文芸映画を観る会による映画「婦系図 湯島の白梅」(1955年/大映 監督衣笠貞之助)の上映も予定されている。

個人的には、「高野聖」「夜叉ヶ池」は作品も映画も面白かったと記憶している。

生涯に創作した作品は、長短篇合わせて300余りにのぼる。

苦節を重ねた、その66年の生涯をたどりつつ、独自の絢爛とした幻想的な作品群を生み出した、泉鏡花の世界を展観することも‘芸術の秋’にふさわしいかもしれない。

神奈川近代文学館の今日の企画展は、画家・作家また装幀家として今なお創作活動を続ける、司修と宮沢賢治の特別展である。

本展は賢治没後80年にあたることもあって、彼の作品を司修独自の表現で描いた、絵本原画を中心に紹介している。

賢治と司修の夢のある物語世界だ。

2011年3月の、東日本大震災から復興への祈りを込めて催される本展は、様々な「注文」と「仕掛け」を楽しめるような展示となっている。

賢治の童話は、その独創性に満ちた絵によって、子供から大人まで楽しませてくれる。

第一部「賢治童話の宇宙」では「宮沢賢治童話集」の挿絵から、昨年の新作絵本「グスコーブドリの伝記」「雨ニモマケズ」に至る原画の展示、第二部「司修の絵本の世界」では、彼が17歳から独学で絵を学び始め、CGも含め新しい手法を取り入れた自由な発想で、数々の作品を生み出した、幅広い表現を目にすることができる。

宮沢賢治の童話など、50年近くの間に司修の手がけた絵本は130冊を超えている。

それら数々の作品を支える共通の土台として、賢治の芸術と根底で響き合う、孤独感や幻想性、神秘性を感じ取ることができる。

水彩、パステル、CG、油彩、ペン、色鉛筆と、司修の多彩な才能が、暗示に富んだ静寂な世界へと観る者を誘う。

関連行事としては、9月7日(土)司修の講演「賢治の絵本を語る」、9月21日(土)グラフ誌のコラージュなどで小さな絵本を作る記念ワークショップ、9月22日(日)23日(月祝)文芸映画「風の又三郎」上映(いずれのイベントも13:30~、講演と映画は有料)など盛り沢山だ。

この展示会のタイトルは、賢治の作品「注文の多い料理店」にかけたものだ。

賢治と司修の織りなす、童話と絵画のコラボレートの世界に思いをはせるのも、また一興かなといったところだ。

夢いっぱいのユニークなこの企画展、9月29日(日)まで開催されている。

尚、次回展示は10月5日(土)から、生誕140年記念「泉鏡花展」で、こちらもちょっと楽しみだ。

今から90年前の、大正12年9月1日午前11時58分、相模湾を震源域とするM7.9の地震が発生し、横浜も大きな被害を受けた。

関東大震災である。

この時の地震による建物の倒壊や火災で、わずか一日で横浜市内は一面の焼け野原となり、最終的には死者、行方不明者は2万6000人を超えた。

当時の壊滅的な惨状を伝える、貴重な資料展が、10月14日(月)まで横浜開港資料館で開かれているので、ふと立ち寄ってみた。

当時難を逃れた人々が、日記や回顧録、書簡、写真など、自らの体験記録を残している。

猛火を避けて横浜港の船に助けられた外国人や、住む家や学校を失い、急ごしらえのバラックで過ごした子供など、大震災の体験は人それぞれだ。

そうした貴重な体験者の残したものは、いま生きている人々に、多くの示唆を残してくれている。

この展示は、震災を生き抜いた人々の記録やエピソードを紹介しつつ、横浜の被災から再起までの過程をたどっている。

これらの被災者の言葉に耳を傾けてみることも、決して意味のないことではないだろう。

この関東大震災関連の企画展は、この資料館のほかに、横浜都市発展記念館などでも同時開催されている。

関東各地で、日中の最高気温が軒並み35度以上を記録した。

これでは暑いわけだ。

そして、やっと関東甲信地方は梅雨が明けて、いよいよ夏本番を迎えた。

今日の文学散歩は、神奈川近代文学館だ。

汚れっちまった悲しみに

今日も小雪の降りかかる

汚れっちまった悲しみに

きょうも風さえ吹きすさぶ・・・(中原中也「白痴群」)

詩人中原中也は、普段から切手や葉書を持って歩いていた。

彼は知人や友人に、多くの手紙を書き送っては、 いつも自分が感じたり考えたりしたことを、誰かに伝えようとしていたので、手紙はそのため の大切な手段であった。

中也の手紙の中で、友人安原喜弘宛ての102通が、最も多く現存する手紙だ。

中原中也(1907-1937)は、1928年(昭和3年)安原と出会って、同人誌を通して活動を共にし、生涯にわたって文学を通じて交友した。

中也の没後、安原が著した『中原中也の手紙』は、中也研究の第一級の伝記資料もといわれている。

それは、短い生涯を生きた中也と安原の、青年期の友情を超えた魂の記録として、貴重な資料だからだ。

・・・中原が初めてその仮借なき非情の風貌を私の前に現したのは昭和三年秋のことであった。(安原喜弘)

今回、会場で初めて一堂に展示される、全102通の手紙で、二人の交流の軌跡がわかりやすく紹介されている。

7月21日(日)には詩人蜂餌耳氏の講演や、8月2日までの隔週金曜日にはギャラリートークも予定され、また7月13日(土)・27日(土)の両日には、1976年シネマ・ネサンス、岩崎寿弥監督(平成25年5月死去)の映画『眠れ蜜』の、記念上映会(入場無料)も行なわれる。

この映画『眠れ蜜』は、根岸とし江、長谷川泰子、吉行和子、和田周、岸部シローらが出演、「若」「熟」「老」と三世代の女性が‘自分自身’という役柄を演じるオムニバス作品である。

この映画の中で、中原中也のかつての恋人で、京都から上京後、中也からのちに小林秀雄のもとに走った長谷川泰子が「老」を演じている。

昭和11年11月16日中也の満2歳になる長男が亡くなり、それから49日間家から一歩も外出せず、悲嘆にくれながら、般若心経を詠んで暮らした中也だったが、翌年結核性脳膜炎を発症し、30歳の若さで死去した。

生前最後に住んでいた家は、鎌倉寿福寺の境内にあった。

何にしても、早逝を惜しまれる詩人である。

この企画展『中原中也の手紙』展は、8月4日(日)まで神奈川文学館で開催されている。

絵画を通して、世界の文化や暮らしを理解しようと、7月28日(日)まで「かながわビエンナーレ国際児童画展」が、横浜市栄区のあーすぷらざ(TEL 045-896-2121)で開かれている。

1979年から隔年で実施されてきたこの催しも、今年で17回目だ。

日本をはじめ、エジプト、ルーマニアなど世界92カ国1地域の、4歳から15歳の2万4000点余りの応募作品から、大賞を含む520点の入選作品が、会場狭しと展示されている。

いずれも、児童たちならではの発想や視点から描かれており、個性的で色とりどりの豊かな表現が、展観者を楽しませてくれる。

会場には、画用紙一杯にクレヨン、水彩、油絵、毛糸、切り絵などで描かれた、カラフルな作品が並んでいる。

大人でも、思わずはっとするような素晴しい作品もある。

明日の世界を担う子供たちの、夢と想像力は眩しいばかりだ。

本展終了後は、8月28日(水)から、県内16会場でも巡回展が開催される。

入場無料。

港町横浜には、 タンゴ

タンゴ がよく似合う。

がよく似合う。

オルケスタYOKOHAMAは、今年で結成30周年になる。

横浜開港記念会館での演奏会は、盛況だった。

タンゴの故郷アルゼンチンにも、かつてフォークランド諸島をめぐってイギリスとの紛争があった。

このオルケスタYOKOHAMAが、本格的にアルゼンチンタンゴを演奏するようになったのは、その頃である。

国際港湾都市横浜での演奏会は、「ラ・クンパルシータ」「ジェラシー」「タンゲーラ」など、全22曲をたっぷり堪能させてくれた。

4年前のコンサートの印象もまだ残っているが、あの時より、また一段とシャ-プな演奏に磨きがかかった感じがする。

カルロス・ディサルリの「エル・アマネセール(夜明け)」は、ディサルリのほかにプグリエーセ、レケーナの編曲と聴き比べ、時代の移り変わりを改めて感じた。

マエストロ齋藤一臣氏も健在で、相変わらず軽妙なトークで笑わせるし、バンドネオン第一人者平田耕治はぐんぐん腕を上げ、日本はもちろんアルゼンチンでも引っ張りだっこの人気だ。

「カミニート」を歌った南川紘子ちゃんは、元宝塚歌劇団星組の叶千穂さんの愛娘で、まだ13歳の少女とは驚いた。

この少女、しかも原語(スペイン語)で、その高く伸びる歌唱に、大人になったら、一世を風靡した日本のタンゴ歌手藤沢嵐子に迫るのではないかとさえ思われた。

いやいや、恐るべしである。

余談だが、藤沢嵐子といえば、かつてオルケスタ・ティピカ東京(マエストロ早川真平)のステージには欠かせない、アルゼンチンタンゴの歌い手さんだった。

彼女は日本でも有名だったが、それより以前に、本国アルゼンチンでは知らぬ人はいない歌い手の名手だったそうで、何とすべて原語で歌うタンゴが、現地のタンゴ歌手より上手かったというから凄い!

しかも、藤沢嵐子という人は、スペイン語は全くしゃべれなかったというのだから仰天だ。

ともあれ、オルケスタYOKOHAMAの歌あり、ダンスあり、トークありの素晴しいコンサートは、11人編成のオルケスタで、バンドネオン奏者だけでも4人と贅沢な顔ぶれである。

このオルケスタは、横濱タンゴの家(三田塾ホール)のミニ・ライブを入れると、ほとんど毎月ライブコンサートを開いている。

来たる11月10日(日)には、秋の芸術祭と称して「港横濱タンゴフェスティバル」が、満を持して開催の予定だ。

やはり、横浜の街はタンゴがよく似合っているようで・・・。

風薫る初夏の文学散歩は、神奈川近代文学館である。

3年前75歳で他界した、作家・劇作家井上ひさし の業績を振り返る特別展だ。

特別展「井上ひさし展」 は、6月9日(日)まで開催されている。

今回の展観は、没後間もないこともあって、常設展のスペースをつぶして過去最大の規模となっている。

全体が三部構成で表現され、貴重な資料やファイルなど、およそ350点が展示されている。

農村の独立運動を描いた「吉里吉里人」や、懐かしい子供の漂流記「ひょっこりひょうたん島」 (山元護久との共作)など、理想郷を探し求める主人公たちの姿から、作i家の想いと仕事ぶりが伝わってくる。

作者が執筆に際して作った、物語世界の実に詳細な地図やストーリー、設計図、「ひょっこりひょうたん島」の人形や模型など、思わず足を止めてしまう。

ほかに、井上氏の蔵書や克明な創作メモ、愛用の文具などから、生前の意欲的な創作活動を展覧する。

ふと目にとまった昭和32年(1957年)4月7日付、ひさし23歳の時の母マスへの手紙で、

「いま日に三本の映画を観て、一日に約10~20枚の原稿を書き朝と夜はパンをたべ、昼は抜いています。バターを教会から大缶でカッパラッてきました」とあるのには、思わず苦笑してしまった。

ひさしは5歳の時に父を亡くし、それからは行商、土方、バー経営など苦労を重ねた母の手で育てられたが、やがて作家として大成するまでの軌跡はどのようなものだったか。

人は誰でも、生まれた土地、生まれた時代を選ぶことができない。

彼は、自身の心の中の暗い部分でさえも、可笑しく愉快な物語として作品に昇華させたのだった。

幾つか未完の作品もあるが、人を励ます笑いの大切さを、彼は書き続けた。

井上ひさしは、天才と狂人は紙一重だという俗説は間違いだと断じ、彼自身、自分の視野をどこまでも広げる努力を惜しまなかったところに、天才の資質を感じ取ることができる。

書斎に残されたファイルは、自分で作ったものの一部だが、それだけでもおよそ450冊はある。

それを見ると、関心のある作家の名はもちろん、彼にとって身近な鎌倉の自然や建築の保護から、日本の農業、さらには地球規模の水資源から原発の危険性についてまで、気にかけていたことがうかがわれる。

この特別展にちなんで、5月19日(日)には小森陽一氏の井上文学について、また26日(日)には扇田昭彦氏の「評伝劇と音楽劇」についての講演なども、それぞれ予定されている。

それにしても、まだ没後3年ということで、膨大な資料がほとんど散逸しないままに揃っているのは、喜ばしいことだ。