深まりゆく秋、神奈川近代文学館を訪ねる。

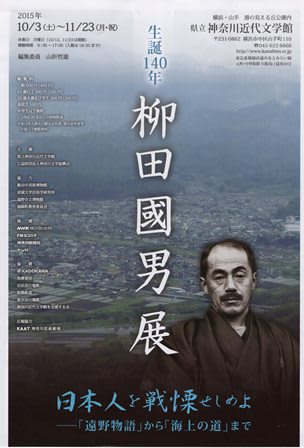

今年は、日本民俗学の祖、柳田國男(1875-1962)の生誕140年にあたる。

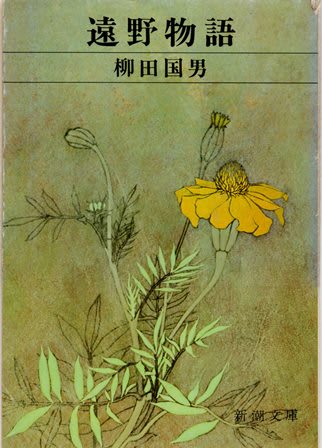

彼には多くの著作があるが、とくに「遠野物語」などは一般によく読み親しまれたものだ。

いまでも広く読み継がれ、その中身は、岩手県遠野に伝わる説話、伝説を詩情豊かな文章で綴っており、ときに怪奇幻想を超えたその世界は、文学作品としても評価が高い。

「遠野物語」から「海上の道」まで、柳田國男の思考の根底にあるものは、常に貧困や差別といった問題意識だった。

それは、現代社会が抱えうる課題に通じていると言える。

今回の展覧会は、柳田國男の民俗学の出発点ともなった、幼少期の原体験から日本人の源流を考究した最晩年まで87年間の生涯を4部門に分けて概観するものだ。

第1部「小さい家」から、第2部「遠野物語」誕生、第3部「「旅」と採集、第4部「日本文化の源流」~「海上の道」へ~で、関連資料を一堂に集めた貴重な機会にめぐり合えるというものだ。

そもそも、柳田國男の生涯の関心事は、「日本人はどこから来たか」ということではなかったか。

「遠野物語」69話に出てくるオシラサマは、桑の木の棒に娘や馬の顔を書いたり掘ったりしたものに、布製の着物を着せて祀るものだ。

養蚕の神、女性の病の神などとして信仰されている。

遠野市立博物館蔵の、このオシラサマの展示なども興味深く観た。

柳田國男は、もともと若い時から文学に親しみ、抒情詩人として高い評価を得ていたが、最終的には文学者としての道を選ばず、官僚を志し、全国の山村を視察する中で、その土地土地に根ざし育まれた文化や風習に触れ、それがやがて民俗学という新しい学問を体系化していくことになったのだった。

本展は神奈川近代文学館にて、11月23日(月・祝)まで開催中。

記念イベントしては、10月17日(土)詩人・吉増剛造氏の講演、10月31日(土)評論家・山折哲雄氏の講演、11月7日(土)作家・京極夏彦氏の講演、また10月11日(日)、21日(土)には語り部・大平悦子氏の遠野ことばで聴く「遠野ものがたり」や、ギャラリートークなど多彩な企画が催されるのも楽しみだ。