横浜の港の見える丘公園は、薔薇をはじめ色とりどりの花々が初夏の陽射しの中に咲き競っていた。

もうすぐ、関東地方の梅雨入りも近い。

神奈川近代文学館にいく。

・・・私は一種の感動に心を奪われ乍ら、もう一度、この桜に万朶の花を咲かせることは出来ないものか、と考えた。(「淡墨桜」より)

作家宇野千代(1897年~1996年)の生誕120年を機に、7月17日(月、祝日)まで「宇野千代展」が開催されている。

雑誌、新聞への投稿を経て、24歳で中央文壇にデビューし、大正末期から昭和初期にかけて新進の女流作家として、華々しい活躍をした人だ。

戦後10年以上の歳月をかけて完成した「おはん」は、彼女の代表作ともいわれ、いまも高い評価を得ている。

今回の本展では、千代が、厳しい父に育てられた少女時代から作家としてデビューするまでを序章として、その生涯を五部門で構成している。

宇野千代には小説のみならず、雑誌編集から着物のデザインまで多彩な活動があり、それらを紹介しつつ、恋多き女としての数々の恋愛遍歴や幅広い交友にあらわれた、千代の人間像に迫っている。

言葉はちょっと悪いかもしれないが、宇野千代の男性遍歴は、彼女の勲章のようなものだ。

尾崎士郎との出会いと別れ、そして東郷青児、北原武雄と結婚離婚を繰り返し、作家としての執筆活動も旺盛を極めた。

1910年、岩国高等女学校時代の作文「秋の山に遊ぶ」(毛筆)は、小さな文字で誰にでも読めるような一文に、当時の教師による赤い添削が入っている。

千代は子供のころから成績が良かったらしく、学校で褒美をもらうと、普段は無口な父俊次が、娘を連れてその褒美を周囲に見せて回るのが愉しかったとは、後年の回想である。

そのほか、作品原稿や挿絵原画、自らデザインした着物や愛蔵の品々など約250点の資料によって、その生涯と活動を展観する。

関連イベントしては、6月24日(土)に文芸評論家・尾形明子氏の講演、6月18日(日)、7月2日(日)16日(日)にはギャラリートーク、また7月14日(金)16日(土)の文芸映画を観る会では日活映画「色ざんげ」(1956年)の上映会なども予定されている。

この頃 思うんですけどね

何だか 私

死なない やうな

気が するんですよ

はははは は

宇野千代

満九十歳 (生前最後の著書より)

宇野千代の晩年は、長寿、健康、名声に恵まれてまことに幸せだった(丸谷才一弔辞)そうだ。

潮風に吹かれ、繚乱の花々を満喫し、文学館でひと休みというのも悪くない。

次回はベルギー・ドイツ合作映画「僕とカミンスキーの旅」を取り上げます。

風薫る五月、鎌倉に小さいけれど新しい名所が誕生した。

鎌倉市扇ガ谷に完成し、この15日から一般公開されている。

鎌倉歴史文化交流館だ。

鎌倉の古代から現代までの歴史を、約250点の出土品やジオラマ映像などで紹介している。

晩年を鎌倉で過ごし、日本のシンドラーと称され、第二次世界大戦中にユダヤ人を救った外交官の杉原千畝の展示もある。

この場所は、「赤尾の豆単」で知られる、以前旺文社創業者の赤尾好夫社長の旧邸宅で、建築設計はイギリスの著名な建築家、ノーマン・フォスター氏が手掛け、元の住宅設計に配慮しながら展示施設として改良したそうだ。

鉄筋コンクリート造りの本館と別館とから成り、内部は壁で仕切られている。

玄関から奥へ進んでいくと、外部の風景を取り入れながrら、館内が「暗」から「明」へ次第に明るくなっていくのがわかる。

中世以来の鎌倉という土地の来歴を踏まえつつ、日本人の価値観に合わせた建築空間が興味深い。

一部に光ファイバーが組み込まれた人造大理石や、廃テレビ管をを利用したガラスブロックといった特殊な資材が、随所に有効に使われている。

明るい休憩室でくつろぐのも落ち着ける。

出土展示品など小規模ではあるが、まだ開館したばかりで、これから図録なども整備していかねばならないと職員は話していた。

JR鎌倉駅から徒歩7分くらい、銭洗弁天の近くだ。

ここだけのためにわざわざ出かけていくには及ばない。

鎌倉観光のついでに、立ち寄って見るのがいいかもしれない。

静かな住宅地の奥にあって、日曜、休日は休館とのことだ。

TEL:0467-73-8501

次回は日本映画「たたら侍」を取り上げます。

日本の春たけなわなれど・・・。

満開の桜が、花散らしの雨と風に泣いている。

生誕150年を迎える、近代俳句の祖といわれる、俳人で歌人の正岡子規特別展が神奈川近代文学館で開催されている。

春の文学散歩である。

正岡子規は、近代日本の黎明期に新しい文学の改革を目ざし、そのわずか35年の生涯において、俳句、短歌はもちろん書画まで、多岐にわたるジャンルで新時代の表現を追求した、稀有な才能の人である。

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」

この句を知らない人はいないだろう。

正岡子規(本名・常規)は、結核性の脊椎カリエスに苦しみながら、風景や心情を平明な言葉で伝える俳句や短歌を多く残した。

ときに病に苦しむ自らを客観的に見つめ、ユーモアさえ交えて・・・。

一時は政治家を志し、小説にも挑戦したが、そちらの方はかなわなかったようだ。

病床での子規の口述筆記は、口語体の平明な文章を生むきっかけともなり、俳句の大衆化の流れを作ったといわれる。

特別展は、第1部「明治の青年・子規」、第2部「子規庵からー新しい言葉の創造」、第3部「病牀六尺の宇宙」から成り、10代から最晩年にいたる草稿や書簡など330点の資料が展示されている。

今回、これまで正岡子規の全集に未収録だった書簡一通が見つかり、貴重な資料として展示されている。

故郷、松山に住む叔父の大原恒徳に宛てたもので、病苦との闘いを強いられ続けた日常や人柄の伝わる資料で、明治29年12月1日付、巻紙に毛筆で書かれている。

書簡では、東京の子規宅を大原が訪ねた際に、胃痛のためもてなすことのできなかったことをわび、さらに絣(着物)代を渡し忘れたことに触れ、後で送金する旨のことが書かれている。

子規は病床にあっても、天性の明るさを失わない性格だった。

当時、忌み嫌われていた結核という不治の病にもかかわらず、子規のもとには多くの人々が集い、誰もが元気をもらっていったという。

子規の左脚は曲がったまま伸びなかったので、根岸の指物師に作らせた座机は、立膝を入れる部分が切り抜かれている。

その現物も、彼の生前を偲ばせる。

そして、1902年(明治35年)8月19日に病状悪化で永眠する、その直前の8月18日に揮毫された「絶筆三句」は印象深い。

死を目前にして、なおゆとりさえ見せ、言葉にもユーモアが感じられるではないか。

「をととひのへちまの水も取らざりき」

「糸瓜咲て痰のつまりし佛かな」

「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」 (絶筆三句)

正岡子規34歳、いかにも若すぎる晩年であった。

本展関連行事としては、4月15日(土)俳人・長谷川櫂氏「新しい子規」、5月20日(土)文芸評論家・三枝昂之氏「正岡子規ー文学という夢」などの講演、他にも朗読会、講座、ギャラリートーク(毎週金曜日)など多彩な催しが目白押しだ。

正岡子規の文学と生涯を振り返るとともに、親友夏目漱石をはじめとする多くの文学者たちとの交流も紹介されており、とにかく短い生涯ではあったが最期まで生きることを楽しんだ、人間子規の魅力に十分触れることのできる機会だ。

この特別展、4月25日(火)には一部展示替えが行われる予定で、5月21日(日)まで開催中だ。

次回はフランス、ボスニア・ヘルツェゴビナ合作映画「サラエヴォの銃声」を取り上げます。

早春の昼下がり、横浜の港の見える丘公園は、まだ風が少し冷たかったが明るい日差しがあふれていた。

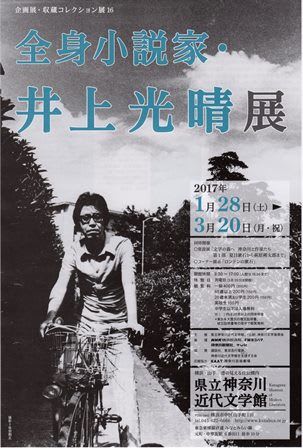

作家・井上光晴(1926年~1992年)展が、神奈川近代文学館で3月20日(月・祝)まで開催されている。

井上光晴は、朝鮮戦争、被差別、廃炭鉱、原発など、戦後の社会問題をテーマに、人間の真実を追求し続けた。

その文学に捧げた、生涯と作品が展示されている。

井上は福岡県久留米の生まれで、長崎県の軍港の街・佐世保や炭鉱の島・崎土で、貧しい少年時代を過ごした。

作り話が得意だったその頃から、小説家としてはうってつけの天分を覗かせていたといわれる。

開催展は、井上文学の核となる重要な原風景の紹介に始まり、原発や精神病、高齢化など現代社会にはびこる多様な問題をそのテーマとして掲げており、独特の作品世界を築き上げる過程など、行動する小説家の軌跡をたどる。

虚実を巧みに織り交ぜた作品の多くは、社会や時代の暗部に鋭く切り込んで、自身が癌で倒れた最期の瞬間まで、小説家であり続けようとした様がうかがわれる。

その生涯は生き方すべてが小説を書くことと一体化していたことから、長年井上と親しく交わった作家の埴谷雄高は、後輩作家のこの姿を「全身小説家」と名付けて憚らなかった。

本展では、遺族から寄贈された収蔵コレクションを中心に、「全身小説家・井上光晴」の実像に迫っている。

ただ、井上は原稿用紙への筆記を苦手として、市販の大学ノートに横書きで作品を執筆し、これを妻の郁子が原稿用紙に清書していた。

1992年5月、66歳で逝くまで壮絶な闘病生活を支えたのは、書くことへの凄まじいまでの執念であった。

作家の執念恐るべしであろう。

各種イベントとしては、2月19日(日)日大教授紅野謙介氏の講演をはじめ、3月4日(土)トークイベント「娘として、小説家として~父・井上光晴」と題する井上荒野(井上光晴長女)と鵜飼哲夫氏(読売新聞論説委員)の対談が予定されている。

また、1994年日本映画監督賞、日本アカデミー賞特別賞を受賞した文芸映画「全身小説家」の上映会が、3月10日(金)、11日(土)展示館2Fホールで催される。

なお、神奈川近代文学館3月25日(土)からは、企画展「生誕150年正岡子規展ー病牀六尺の宇宙」展が予定されている。

本編ブログ次回はルーマニア映画「エリザのために」を取り上げます。

深まりゆく秋の文学散歩である。

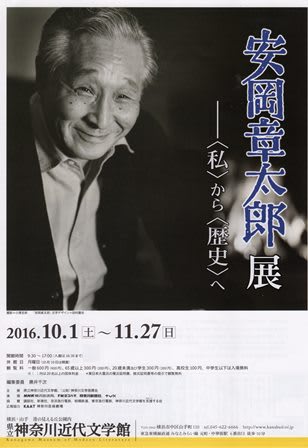

安岡章太郎(1920年~2013年)の生涯と軌跡をたどる初めての展覧会が、神奈川県立近代文学館で開かれている。

3年前に亡くなった安岡章太郎の回顧展である。

「悪い仲間」「陰気な愉しみ」(1953年)で芥川賞を受賞し、「海辺の光景」(1959年)でも高い評価を得て、吉行淳之介、小島信夫、三浦朱門、遠藤周作、近藤啓太郎らを含めた「第三の新人」グループとして活躍を始める。

安岡章太郎は短編小説を精力的に書いてきたが、それだけでは満足せず、やがて長編小説に向けて筆を進めるようになる。

その最初の達成が、母親の詞を書いた「海辺の後継」ではないかといわれている。

後年、作家としての眼を過去に向け、時代と人間の関わりを中心に、たとえば父方の祖先の数奇な運命を辿った「流離譚」(1976年~1981年)などの大作を生む。

当初「過去」とタイトルをつける予定だったといわれる、安岡家の先祖伝来の物語で1500枚の歴史大作だが、数十センチにもなる原稿が本展で展示されている。

別の見方をすれば、国事に奔走した安岡家の先祖たちをたどって、幕末から明治に至る土佐、ひいては日本という国家の動向を描いた歴史物語だ。

安岡章太郎は25歳の時、脊椎カリエスにかかり、コルセットをつけたまま、医療費不足のため自宅で寝たきりの生活を送り、おりから敗戦を迎えて、逼迫した生活を余儀なくされた。

枕元に原稿用紙を置き、腹這いになって執筆した。

彼の原稿はすべて鉛筆書きである。

彼は生涯、学校と軍隊と病院に象徴される近代社会の抑圧や束縛を嫌い、自らを「劣等生」「怠け者」と自称した。

そんな章太郎の、幅広いスタイルをと巧みな描写に支えられた、彼の文学の魅力を展観する良い機会だ。

関連イベントしては、11月5日(土)に作家黒井千次氏とロシア文学者で安岡章太郎長女の安岡治子の対談、11月23日(水・祝)には作家中島京子氏の文芸講演のほか、会期中の毎週金曜日にはギャラリートークも催されている。安岡氏の死後、遺族から文学館に4千点もの原稿、書簡、写真などの資料が寄贈され、〈安岡正太郎文庫〉として保存さている。

作家仲間との未発表書簡も興味深く、また安岡文学ファンだという村上春樹氏の文学館への寄贈文では、安岡氏を素晴らしい作家として高く評価している。

「安岡章太郎展~<私>から<歴史>へ」は、11月27日(日)まで開催中。

次回は日本映画「ゆずの葉ゆれて」を取りあげます。

幕末の志士、坂本龍馬の妻おりょう(1841年~1906年)は、晩年を横須賀で過ごした。

おりょうが亡くなって、今年で110年になるそうだ。

そのおりょうの、龍馬の妻として生きた歴史を、彼女の側から展観する。

新装なったばかりの、横須賀市の大津コミュニティセンター3階(京急大津駅徒歩1分)で、10月1日(土)から8日(土)まで、午前10時から午後4時まで開かれている。

おりょうの生い立ちから、龍馬との出会い、結婚、龍馬の暗殺後に、全国を流浪した波乱の人生を、400点もの資料とともに紹介している。

龍馬が修行先の千葉道場で授かった「北辰一刀流長刀兵法目録」の写しをはじめ、龍馬からおりょうへの手紙、さらに龍馬暗殺事件前後の貴重な資料の展示など、いろいろと興味深い。

規模は小さいが、よくまとまっていて、なかなか貴重な展覧会だ。

来たる8日(土)には、近くにおりょうが眠る信楽寺で墓前祭が予定されている。

主催は大津観光協会だ。(TEL 046-836-3531)

入場無料。帰りにミニクッキーの土産物をいただく。(笑)

次回のブログでは日本映画「月 光」を取り上げます。

西村繁男(1947年~)の、奔放で奇想天外な絵本を含め、多彩な魅力溢れる作品世界を、原画を中心に展観している。

9月25日(日)まで、神奈川県立近代文学館で開かれている。

かつての〈昭和〉という時代を髣髴とさせる、リアルで、あたたかな世界が広がる。

絵本原画をはじめ、取材メモ、ラフスケッチなどの資料を交えて紹介している。

1980年(昭和55年)に、「こどものとも」絵本として発表された『夜行列車』など、文字のない絵本でありながら、ひとりひとりの人物をその表情まで細やかに描きだし、読者の想像力をかきたてる。

発表されてから35年以上たっているが、いまなお読み継がれている。

これらの多彩な作品群は、どれを見てもあきないものばかりだ。

注目される「絵で読む 広島の原爆」(1995年)などは、西村繁男長年の自分の宿題としていた取材を重ね、試行錯誤の繰り返しから生まれたすぐれた絵本である。

子供たちも大人たちにも、平和の尊さを訴え続ける意義深い作品で、一見に値するものだ。

人と、人を取り巻く社会を描くことを目指してきた、西村繁男の原点を見る機会だ。

どの作品群も豊かな物語性があって、子供から大人まで魅了するもので、結構楽しく見ることができる。

9月3日(土)には西村氏本人の講演「人と出会って絵本が生まれる」、9月19日(月・祝)には西村氏とのコンビで沢山の絵本を生み出している絵詞作家内田麟太郎氏の講演「西村繁男さんと がたごとがたごと」も予定されている。

いずれも、作品誕生の舞台裏やエピソードについて語る講演で、ほかにもギャラリートークなど関連イベントがある。

暦の上ではとうに立秋を過ぎて、なお厳しい残暑が当分続きそうだ。

連日、日本のメダルラッシュに歓喜した、リオデジャネイロのオリンピック熱戦もようやく終盤を迎えて、こちらも目が離せない賑やかさだった。

この時期、シネコンをはじめ街の映画館や図書館も、涼を求める(!?)子供から、学生、大人たちで混み合っている。

そんな中で、たまたま人気(ひとけ)の少ない、ゆったりとした時間が流れる、よく空調のきいた文学館の静かな空間でのひとときも、また捨てたものではない。

次回はインドシナ映画「鏡は嘘をつかない」を取り上げます。

梅雨晴れの日であった。

2012年10月にリニューアルオープンした、東京ステーションギャラリーへ足を運んだ。

ゆったりとした館内で、ノーベル文学賞作家であり、日本近代文学の巨匠として知られる川端康成のコレクションを展観する。

そ してさらに今回は、2014年7月神奈川県鎌倉の川端邸で見つかった、川端康成の初恋の相手伊藤初代から川端にあてた手紙十通なども展示されている。

川端文学に大きな影響を与えたといわれるだけに、大変興味深い。

川端康成が、みずから素晴らしい美術品を数多く収集していたことは有名な話で、そのほぼ全貌に触れることのできるまたとない機会だ。

とくに、国宝三点を含む東京での公開は14年ぶりのことだ。

本展は、第一章「川端コレクション モダニズムへの憧憬」、第二章「川端文学 文壇デビュー」、第三章「川端コレクション 伝統美への憧憬」、第四章「川端文学 『雪国』以降」と続き、全125作品のコレクションの展示と解説から、文豪川端康成の透徹した美学を感じとることができる。

「知識もなく、私はただ見てゐる。

好きか、好きでないか、惹かれるのか、惹かれないのか、よいか、よくないか。」(川端康成)

川端は、他人の評価や美術史的な価値などには一切無頓着で、美術に対してこのような姿勢で向き合っていた。

コレクションの範囲も広く、土偶や埴輪から、仏像、近世の文人画、書、近代の絵画、彫刻、工芸、さらには現代アートに至るまで多岐にわたり、自分の好みに応じて正直に、美術品を収集し、いつも身近に置いて飽かず眺めていた。

川端のモダニズムへの憧憬を思わせるものとして展示されている、ロダンの「女の手」は、おそらく晩年の川端の傑作「片腕」のモチーフとなったのではないかと、ふと思った。

小説「片腕」は、女の手が、ひとりで動いて、語りかける、前衛的な幻想小説で、非常に印象深い作品だ。

川端康成は、文学作品の中にも多くの美術品を登場させていて、小説の本質的な部分に関わるようなモチーフとしても取り扱われている。

彼の伝的な美に対する審美眼は確かなもので、江戸時代の浦上玉堂の傑作「凍雲篩雪図」など、今回も国宝級三点もの美術品が展示されている。

川端文学の、深淵な美意識の世界に分け入っていくような気持ちにさせられる。

川端の死後、文豪の遺品は財団法人川端康成記念会が保存、管理している。

特定の一般公開の施設はなく、各地の美術館や博物館に貸し出して、展示している。

こんな機会にめぐり合せてよかったと思っている。

川端は、欲しいと思った美術品は、莫大な借金までもして決して値切らず買ったそうだ。

「凍雲篩雪図」についても、絵が売りに出ていると聞いて、即座に買う決心をしたと思われる。

しかし金が足りなかった。

川端は朝日新聞社に借金を申し出て、それで名画を手に入れたことが伝説として残っている。

1949年頃の話である。

戦後間もない頃のことで、銀行員の月給が3000円の時代に、浦上玉堂の絵は27万円もしたといわれる。

この絵がのちに国宝に指定されたのは、川端が入手してから十数年後の1965年頃だったという。

いやぁ、凄い審美眼ですね。

いま鑑定したら、幾らの値がつくだろうか。

このような話は、川端のコレクションのそれぞれについて当てはまることだと思われる。

とにかく、まだ文豪とは呼ばれなかった頃の川端だが、夫人は康成の借金買いにはいつもこぼしていたようで、彼の買い物癖たるや半端ではなかったそうだ。

そして、今回もうひとつ注目されるべきは、川端文学に大きな影響を与えたといわれる、初恋の相手伊籐初代の手紙や、川端の未投函の恋文、さらには芥川賞を懇願する太宰治の手紙など、文学史上の貴重な資料も紹介されていることだ。

このほど、川端康成記念会理事の水原園博氏によって、川端の初恋を追ったエッセイ「川端康成と伊藤初代」(求龍堂)が刊行され、川端悲恋の理由がここに明かされる。

川端22歳、初代15歳の時二人は婚約しながら、わずか1ヵ月後、急転する運命に儚くもこの恋は破れた。

婚約者の伊藤初代は、若き日の川端が、行きつけのカフェで働いていた初代を見初めたのがきっかけで、この恋は突然別れを告げられ、あっけなく終わった。

初代についての詳しい話については、詳述すると長くなるので省略するが、彼女は小学校3年までの学力で、幼くして母を亡くして奉公に出され、文字も十分に書ける女性ではなく、薄倖なな面影を残している。

展示されている手紙にも、彼女の精一杯の心境がにじみ出ている。

のちに川端によって、「非常」「篝火」「南方の火」など初恋をモチーフにした作品が書かれたのは、この時の川端の実際の経験に裏打ちされている。

今後、川端文学論考が今まで以上に静かな盛り上がりを見せることだろう。

川端康成は、自分に送られてきた書簡などは、終生大切に保管しており、その数数万通ともいわれ、今回の伊藤初代の書簡ともども、文学研究者の垂涎の的となっている。

このような機会は、またいつあるかわからない。

非常に意義深い、展覧会だ。

東京ステーションギャラリー(TEL:03-3212-2485)での開催は、6月19日(日)まで。

次回はアメリカ映画「スポットライト 世紀のスクープ」を取りあげます。

智に働けば角が立つ。

情に棹させば流される。

意地を通せば窮屈だ。

兎角に人の世は住みにくい。(夏目漱石「草枕」)

春の文学散歩は、神奈川県立近代文学館である。

文学館わきの満開の桜が、風にはらはらと舞っている。

漱石生誕150年、没後100年とは、月日のたつのは早いものである。

時代、世代を超えて読み継がれる、文豪夏目漱石の魅力に迫る、見どころいっぱいの特別企画展だ。

本展は三部構成で、第一部「作家以前」では作家になるまでの生涯を概観し、第二部「100年目の夏目漱石」ではその作品世界をテーマをもとに紹介し、第三部「漱石という人」では人間漱石の姿を、彼を取り囲む家族や門下生との交流を通して浮き彫りにしている。

漱石は執筆の合間に、書画への関心も高く、それらを含めて作品原稿、遺品、初版本、手紙などの関係資料約550点の所蔵コレクションを軸に、貴重な資料を一堂に集めて、夏目漱石の世界を展観している。

同年の正岡子規に俳句の指導を受け、互いの才能を認め合い、終生親交を結んだ話はよく知られている。

1915年朝日新聞に連載された小説「道草」の、自筆原稿18枚が神奈川県内の個人が所蔵していることがわかり、今回の公開にも間に合った。

漱石の小説の原稿がまとまって見つかることはまれで、原稿のあちこちに見られる書き込みや削除のあとから、文豪の創作の過程をうかがい知ることができる。

それと漱石の短編「文鳥」の原稿も、1908年大阪朝日新聞に連載されたものだが、78年の宮城県沖地震で津波をかぶって救出されたのを機に再発見された。

明治から昭和にかけて、この地に暮らしていた地元の豪商のもとにあったものが、書籍、原稿、書簡など約2万点の中から見つかり、現代に甦ったのだ。

夏目漱石研究者にとっては、垂涎の書であろう。

1911年(明治44年)2月21日付の、文部省専門学務局長福原鐐二郎に宛てた博士号辞退の書簡が目を引いた。

これ、毛筆による格調の高いものと思いきや、実は「漱石山房」と印字された漱石個有の190字の原稿用紙2枚にペンで綴られている。

「私はただ夏目何がしとして暮らしたい」と、丁寧に博士号を辞退する旨の文章が綴られている。

常日頃、つむじ曲がり(!?)とも言われている、漱石らしい気質が表われていて興味深い。

このことについては、1911年(明治44年)2月24日付の東京朝日新聞に詳しい記事が「漱石氏の博士号辞退」として掲載されている。

関連イベントとしては、4月16日(土)作家水村美苗、4月29日(金・祝)漱石の孫夏目房之介の講演が予定されている。

会期中毎週金曜日にはギャラリートーク(無料)もあり、文芸映画を観る会では市川崑監督作品「こころ」(1958年)の上映もある。

そして5月15日(日)には、作家で文学館長の辻原登と女優真野響子の「夢十夜」より、朗読と対談も・・・。

特別展「100年目に会う 夏目漱石」展は、5月22日(日)まで開催されている。

それにしても、夏目漱石は49年の生涯(1867年~1916年)で、「吾輩は猫である」「坊ちゃん」「それから」「こころ」「明暗」など、わずか10年余りの創作活動で幾多の名作を書き上げたわけだ。

漱石は、語り尽くせぬ魅力をたたえた、文豪の名にふさわしい大きな作家だ。

次回はフランス映画「ディーパンの闘い」を取り上げます。

鎌倉の紅葉は、まだこれからのようだ。

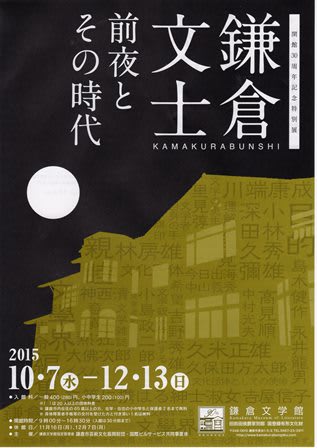

長谷の鎌倉文学館では、10月7日(水)から開館30周年記念特別展「鎌倉文士 前夜とその時代」が開かれている。

鎌倉駅西口から、御成小学校の裏手、市中央図書館の前を通り抜け、吉屋信子記念館を通り過ぎるところまでずっと住宅地だ。

歩いていくにはこの道が一番近いと思っている。

どこかその辺から、下駄ばきでなじみの作家がいまにも現れてきそうな・・・。

そんな気配もする小路に、柔らかな秋の日差しが心地よい。

昭和の初め、里見、大仏次郎、久米正雄といった作家たちが暮らしていた鎌倉に、小林秀雄、林房雄、深田久彌、川端康成らが移り住んだ。

この街で、野球とか写真といった趣味を通し、文士たちの交友が広まる中で、文学は明治以降の自然主義文学、プロレタリア文学、新感覚派などの新しい文学がせめぎ合っていた。

芥川龍之介が自殺した昭和2年7月、遺書には「将来に対するぼんやりとした不安」と書かれていた。

「ある旧友へ送る手記」の一節だ。

急激に進む当時の不況、共産主義運動への取り締まり強化など、様々な社会不安が日本を覆っていた。

昭和11年には鎌倉ペンクラブが発足したのだったが、今回、彼ら文士たちを「文学界」、鎌倉カーニバル、貸本屋「鎌倉文庫」、鎌倉アカデミアなどの活動とともに、写真、原稿、書簡など貴重な資料を通して紹介している。

戦時中に、文士たちが持ち寄った蔵書で開店した貸本屋「鎌倉文庫」は、活字に飢えていた当時の市民に歓迎され、開店早々1時間で50冊以上が貸し出されたとも、大仏次郎は日記に記している。

文士たちも結構楽しみながらやっていたようで、まだ若き川端康成は、毎日店番をし書物の出し入れや帳簿をつけていたそうだ。

貸本屋は終戦後閉店になったが、その当時の貸本帳や、看板も展示されており、戦争の激しかった時代に、鎌倉市民と関わった鎌倉文士たちの行動が見えてきて、小さな展覧会ながら興味深い。

展示期間中、前半と後半で一部展示資料の入れ替えを行うそうだ。

また関連イベントとして、11月6日(金)作家・高橋源一郎、鎌倉文学館館長・富岡幸一郎両氏の対談、12月1日(火)資料解説講座では文学館所蔵の資料から、川端、大仏、里見、高見といった鎌倉文士の紹介のほか、11月4日(水)、5日(木)、10日(火)、11日(水)の各日には「鎌倉文士の足跡」ということで文学散歩も用意されている。

ほかにも、文学館フェスティバル、秋の庭園を眺めながらヴァイオリン&ピアノコンサート、特設カフェで秋風にそよぐバラを楽しむもよしと・・・。

この特別展は12月13日(日)まで開催されている。

文学都市「かまくら」は、秋深まりゆくこれからの季節、訪れる人たちで大いに賑わいを見せることだろう。

もっとも、鶴岡八幡宮に続く段蔓の若宮大路は、いま改修工事中だ。