ロバート・A・ハインライン、アイザック・アシモフと並んで、「三大SF作家」と言われるアーサー・C・クラークが亡くなりました。これで、SFの一つの時代が終わったと言ってもいいでしょう。

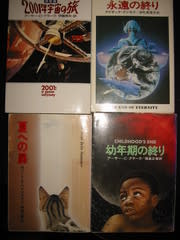

アシモフは、「ロボット工学3原則」の提唱者。彼の説いたロボットや人工知能と人間との関係は、のちのSF界に大きな影響を及ぼしたことは言うまでもありません。もちろん手塚治虫の「鉄腕アトム」を含めて。アシモフ作品では、私が好きだったのは、唯一、「時間」をテーマとした作品である『永遠の終り』。

ロバート・A・ハインラインと言えば『夏への扉』(1957年)。いわゆる"猫SF"。私のハヤカワ文庫には、「1983年3月24日読了」とメモされています。この作品を思い出すたび、この物語をモチーフにした山下達郎の同名曲のイントロも同時に頭の中で鳴り響く。

そして、アーサー・C・クラークといえば、やっぱり『2001年宇宙の旅』か。スタンリー・キューブリックのによる映画製作と並行して書き上げられたというこの作品は、あの映画とともに、SFのある意味で到達点を示していると言ってもいいかもしれません。

しかし、彼の作品でどうしても忘れられない作品がもう一つあって、これもとてもファンの多い『幼年期の終り』(原題:"CHILDHOOD'S END"、1953年)。1970年代のある日、巨大な円盤状の宇宙船が世界各地の大都市上空に出現する、という冒頭のシーン、のちにいろんな映画でよく見かけますね。

カレルレンと名乗る宇宙人は、地球を実質上支配下に置く。国家は解体され、いつしか地球人は彼らを「オーバーロード」(上帝)と呼ぶようになっていく。果たしてオーバーロードの真の目的とは…?

インドにおける英国の支配と、自分たちの地球支配の違いとは…などと、オーバーロードが人類の歴史をひもときながら人間を意のままに操ろうとするあたりが非常におもしろいと思いました。SFって未来を描いているけれど、実は長いスパンで人類や宇宙の変遷を見るというのは、「未来の歴史」を読んでいるのと同じであり、未来と歴史は「現代」を通じてつながっているんだということをつくづく感じました。逆に言えば、歴史を知ることで未来を知ることにもつながる。この本からそんなことも考えさせられて、世界史の授業でもそんな話をしていたっけ…。

「最後の人間」となったジャンは考える。

種族的記憶─そうだ、そういったものがあるにちがいない。そしてその記憶は、なぜか時間とは無関係なのだ。そこでは、未来も過去も一つでしかない。だからこそ、すでに何千、何万かの昔、人類は畏怖と恐怖のもやを通してオーバーロードの歪んだイメージを見ていたのだ。

「そうか、やっとわかりました」と最後の人間はいった。(訳:福島正実)

『2001年』が壮大な叙事詩であるとすれば、『幼年期の終り』は華麗な叙情詩か。いずれにしてもそのスケールの大きさに、アーサー・C・クラークという巨人の放つきらめきに、ただただ圧倒されるばかりです。

『幼年期の終り』≫≫Amazon.co.jp

アシモフは、「ロボット工学3原則」の提唱者。彼の説いたロボットや人工知能と人間との関係は、のちのSF界に大きな影響を及ぼしたことは言うまでもありません。もちろん手塚治虫の「鉄腕アトム」を含めて。アシモフ作品では、私が好きだったのは、唯一、「時間」をテーマとした作品である『永遠の終り』。

ロバート・A・ハインラインと言えば『夏への扉』(1957年)。いわゆる"猫SF"。私のハヤカワ文庫には、「1983年3月24日読了」とメモされています。この作品を思い出すたび、この物語をモチーフにした山下達郎の同名曲のイントロも同時に頭の中で鳴り響く。

そして、アーサー・C・クラークといえば、やっぱり『2001年宇宙の旅』か。スタンリー・キューブリックのによる映画製作と並行して書き上げられたというこの作品は、あの映画とともに、SFのある意味で到達点を示していると言ってもいいかもしれません。

しかし、彼の作品でどうしても忘れられない作品がもう一つあって、これもとてもファンの多い『幼年期の終り』(原題:"CHILDHOOD'S END"、1953年)。1970年代のある日、巨大な円盤状の宇宙船が世界各地の大都市上空に出現する、という冒頭のシーン、のちにいろんな映画でよく見かけますね。

カレルレンと名乗る宇宙人は、地球を実質上支配下に置く。国家は解体され、いつしか地球人は彼らを「オーバーロード」(上帝)と呼ぶようになっていく。果たしてオーバーロードの真の目的とは…?

インドにおける英国の支配と、自分たちの地球支配の違いとは…などと、オーバーロードが人類の歴史をひもときながら人間を意のままに操ろうとするあたりが非常におもしろいと思いました。SFって未来を描いているけれど、実は長いスパンで人類や宇宙の変遷を見るというのは、「未来の歴史」を読んでいるのと同じであり、未来と歴史は「現代」を通じてつながっているんだということをつくづく感じました。逆に言えば、歴史を知ることで未来を知ることにもつながる。この本からそんなことも考えさせられて、世界史の授業でもそんな話をしていたっけ…。

「最後の人間」となったジャンは考える。

種族的記憶─そうだ、そういったものがあるにちがいない。そしてその記憶は、なぜか時間とは無関係なのだ。そこでは、未来も過去も一つでしかない。だからこそ、すでに何千、何万かの昔、人類は畏怖と恐怖のもやを通してオーバーロードの歪んだイメージを見ていたのだ。

「そうか、やっとわかりました」と最後の人間はいった。(訳:福島正実)

『2001年』が壮大な叙事詩であるとすれば、『幼年期の終り』は華麗な叙情詩か。いずれにしてもそのスケールの大きさに、アーサー・C・クラークという巨人の放つきらめきに、ただただ圧倒されるばかりです。

『幼年期の終り』≫≫Amazon.co.jp