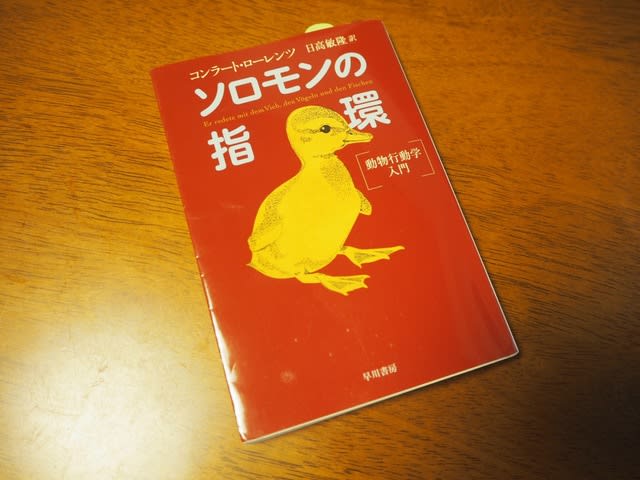

コンラート・ローレンツ著/日高敏隆 訳/ハヤカワノンフィクション文庫

これも8月にやっていた【100分de名著】for ティーンズで紹介されていた本。

著者のコンラート・ローレンツはオーストリアの動物行動学者でノーベル生理学・医学賞 受賞。鳥の刷り込み現象(卵から孵って最初に見たものを親だと思う)を発見した人だ。

すらすら読めるかなぁと思ったら、前半のところは記述がリアル過ぎて、ちょっと大変で・でも後半になったらどんどん読み進むようになった。後半の方が一般受けする内容である。

印象に残った点を3つ挙げておく。

1.アクアリウムの作り方

一握りのきれいな砂をガラス鉢の底に敷き、そこらの水草の茎を二、三本さす。そして数リットルの水道水を注意深く流し込み、水鉢ごと日の当たる窓際に出して数日置く。水がきれいに澄み、水草が成長を始めたら、小さな魚を何匹か入れるか、近くの池で掬ってきた生き物を、一度水洗いしてから入れる・・・そうするとアクアリウムが出来るんだそうだ。エアポンプを使わず、水草の吐き出す酸素でまかなうためには、魚等はほんのちょっとしか入れないようにするそうだ。うまく均衡すれば餌もやらなくても、自然の池や湖と同じく、水槽が機能するんだそうだ。子供の頃、教室でとか家でとか、金魚だのメダカだの育てたけれど、うまくいかなかったのは、魚入れ過ぎだったからかなぁ・・・。

なるほど・・・と思いつつ、自分でアクアリウムを作ることはないだろうな。

2.ジャッカル系の犬とオオカミ系の犬の違い

家犬の中では、ジャッカルの血が多く流れるものと、オオカミの血が多く流れるものがあるらしく、ジャッカル系の犬は、誰にでも親しくなついてしまうのに比べ、オオカミ系の犬な二君にまみえず・・という部分があるらしい。オオカミ系の犬は、飼い主を失ったりすると、誰のものでもなくなってしまい、筆者曰く、ネコになってしまうんだとか。

※オオカミ系の犬として本書で挙げられているのは、インデアン犬のとある品種マレムート犬とか、エスキモー犬、ラップ犬、ライカ犬、サモイェード犬、中国のチャウチャウ犬が挙げられていた。日本の犬はどうだろうと思って、サイト検索してみたら、オオカミのDNAが濃い犬として、1位柴犬、2位チャウチャウ犬、3位秋田犬・・などと載っていたよ。あ~だから柴犬、秋田犬は忠義犬と呼ばれるのか・・・。雑種になると忠義が薄くなる・・などというのは、単にジャッカル系の血が濃くなるから・・ということなのだろうか。

3.刷り込み現象におけるハイイロガンとマガモの違い

著者はハイイロガンで、刷り込み現象を発見した。だが、同じことをマガモでやってみたら最初うまくいかなかったんだそうだ。例えばマガモと外見が大変似ているトルコカモにマガモの卵を抱かせた時、孵ったマガモのヒナは、トルコカモを母親として認めなかった。ところがアヒルに抱かせてみたらヒナは親として認めたという。何故か・・・アヒルはマガモと声が似ているのである。なので、筆者も孵卵器で帰ったマガモのヒナに対し、マガモの鳴きまねをしてみたら、見事に成功したとのこと。

私は学生時代、マガモが沢山いる家で過ごしたことがあるから、彼らの鳴き声は知ってるよ。彼らは確かに常にゲッゲッゲと泣き続けている。このヒナたちも、筆者がこの鳴き声を続けている間は安心して付いてくるが、半分間でも鳴き声をやめると、首を伸ばしてあたりをみまわし始め、そのうち甲高い声で泣き出すのだという。声が親子の絆なのね。

・・・・・・・・・・

などなど、いろいろ面白いことが書いてあったが、著者のような人と一緒に暮らすのは、相当大変だろうなぁ・・と思うような記述が随所にある。どんなに広い家に住んでるのかなぁ。著者の寝室には、鳥だの魚だの、いろんなものがいるらしいから。そして日中も動物たちと一緒に暮らす・・。元生物部で、一応動物好きの私にも、ちょっとついて行けない世界だな。

これも8月にやっていた【100分de名著】for ティーンズで紹介されていた本。

著者のコンラート・ローレンツはオーストリアの動物行動学者でノーベル生理学・医学賞 受賞。鳥の刷り込み現象(卵から孵って最初に見たものを親だと思う)を発見した人だ。

すらすら読めるかなぁと思ったら、前半のところは記述がリアル過ぎて、ちょっと大変で・でも後半になったらどんどん読み進むようになった。後半の方が一般受けする内容である。

印象に残った点を3つ挙げておく。

1.アクアリウムの作り方

一握りのきれいな砂をガラス鉢の底に敷き、そこらの水草の茎を二、三本さす。そして数リットルの水道水を注意深く流し込み、水鉢ごと日の当たる窓際に出して数日置く。水がきれいに澄み、水草が成長を始めたら、小さな魚を何匹か入れるか、近くの池で掬ってきた生き物を、一度水洗いしてから入れる・・・そうするとアクアリウムが出来るんだそうだ。エアポンプを使わず、水草の吐き出す酸素でまかなうためには、魚等はほんのちょっとしか入れないようにするそうだ。うまく均衡すれば餌もやらなくても、自然の池や湖と同じく、水槽が機能するんだそうだ。子供の頃、教室でとか家でとか、金魚だのメダカだの育てたけれど、うまくいかなかったのは、魚入れ過ぎだったからかなぁ・・・。

なるほど・・・と思いつつ、自分でアクアリウムを作ることはないだろうな。

2.ジャッカル系の犬とオオカミ系の犬の違い

家犬の中では、ジャッカルの血が多く流れるものと、オオカミの血が多く流れるものがあるらしく、ジャッカル系の犬は、誰にでも親しくなついてしまうのに比べ、オオカミ系の犬な二君にまみえず・・という部分があるらしい。オオカミ系の犬は、飼い主を失ったりすると、誰のものでもなくなってしまい、筆者曰く、ネコになってしまうんだとか。

※オオカミ系の犬として本書で挙げられているのは、インデアン犬のとある品種マレムート犬とか、エスキモー犬、ラップ犬、ライカ犬、サモイェード犬、中国のチャウチャウ犬が挙げられていた。日本の犬はどうだろうと思って、サイト検索してみたら、オオカミのDNAが濃い犬として、1位柴犬、2位チャウチャウ犬、3位秋田犬・・などと載っていたよ。あ~だから柴犬、秋田犬は忠義犬と呼ばれるのか・・・。雑種になると忠義が薄くなる・・などというのは、単にジャッカル系の血が濃くなるから・・ということなのだろうか。

3.刷り込み現象におけるハイイロガンとマガモの違い

著者はハイイロガンで、刷り込み現象を発見した。だが、同じことをマガモでやってみたら最初うまくいかなかったんだそうだ。例えばマガモと外見が大変似ているトルコカモにマガモの卵を抱かせた時、孵ったマガモのヒナは、トルコカモを母親として認めなかった。ところがアヒルに抱かせてみたらヒナは親として認めたという。何故か・・・アヒルはマガモと声が似ているのである。なので、筆者も孵卵器で帰ったマガモのヒナに対し、マガモの鳴きまねをしてみたら、見事に成功したとのこと。

私は学生時代、マガモが沢山いる家で過ごしたことがあるから、彼らの鳴き声は知ってるよ。彼らは確かに常にゲッゲッゲと泣き続けている。このヒナたちも、筆者がこの鳴き声を続けている間は安心して付いてくるが、半分間でも鳴き声をやめると、首を伸ばしてあたりをみまわし始め、そのうち甲高い声で泣き出すのだという。声が親子の絆なのね。

・・・・・・・・・・

などなど、いろいろ面白いことが書いてあったが、著者のような人と一緒に暮らすのは、相当大変だろうなぁ・・と思うような記述が随所にある。どんなに広い家に住んでるのかなぁ。著者の寝室には、鳥だの魚だの、いろんなものがいるらしいから。そして日中も動物たちと一緒に暮らす・・。元生物部で、一応動物好きの私にも、ちょっとついて行けない世界だな。