いつもお世話になっている部署の方がウユニ塩湖見たさにボリビアに行くというので、もし近所で塩を売ってたら買ってきてほしいとおねだり。

私も一足遅くドイツに行ってお土産を買ってきて、今日その方とプレゼント交換!

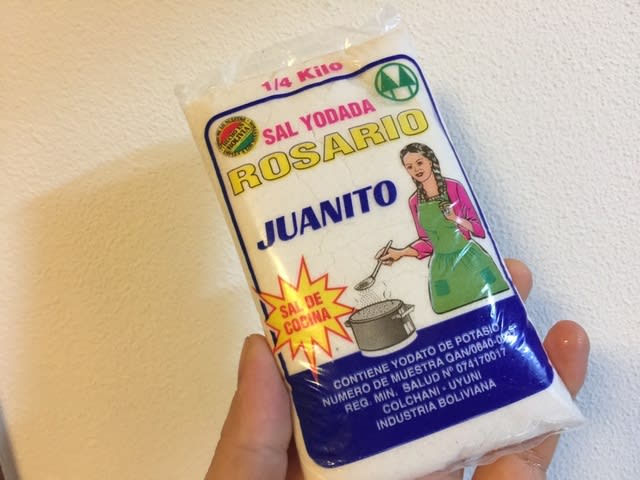

わぁ~ほんとにボリビアだわぁ~!

YODADAって・・・依田だ・・・とかボケつつ塩を見せびらかすが、今一つ乗ってこない同僚。

で、ウユニ塩湖ってこんなところなんだよ・・と、湖面にピラミッド状になった塩の山の群落を見せたら初めて興味を持ったらしく、

「ウユニ塩湖ってどこですか?」と聞いてくる。「だ~か~ら~、ボリビアだよ」

「ボリビアってどこですか?」・・・・・・・君ねぇ~!

とはいえ、私もボリビアについてそう知っているわけではない。南米、フォルクローレ、アメリカ留学先で出会ったギターの上手い、いい匂いのするぽっちゃりとした青年の顔ぐらいしか思い浮かばないからヒトのことは言えないかぁ。

さて、早速持って帰って、今日はこの塩を入れてご飯を炊いてやろうと思いつく。

ほんのり湿り気を帯びた、ほろほろとしたお塩で、きめが細かい。

ウユニ塩湖は、太古の海が約180年万年前に隆起してできたものなので、お塩は海塩と岩塩の中間という感じ。

ウユニの塩を小さじ1、料理酒を大さじ1入れて、米を3合炊く。

出来たご飯はほんのり塩味なのは当然ながら、まろやかでほんのり甘味もある。うひゃひゃ~。

最近、ご飯はお茶碗半分ぐらいしか食べない私も、今日ばかりはこの大きなお茶碗にしっかり2杯、ぺろりと平らげてしまった。やばし・・。

なので残りは小さめのおにぎりにして冷凍。

ひとつまみ200ccの水に溶かして飲むと、ミネラルウォーターみたい。

煮込み料理にもいいみたいなんで、色々活用してみよう。

私も一足遅くドイツに行ってお土産を買ってきて、今日その方とプレゼント交換!

わぁ~ほんとにボリビアだわぁ~!

YODADAって・・・依田だ・・・とかボケつつ塩を見せびらかすが、今一つ乗ってこない同僚。

で、ウユニ塩湖ってこんなところなんだよ・・と、湖面にピラミッド状になった塩の山の群落を見せたら初めて興味を持ったらしく、

「ウユニ塩湖ってどこですか?」と聞いてくる。「だ~か~ら~、ボリビアだよ」

「ボリビアってどこですか?」・・・・・・・君ねぇ~!

とはいえ、私もボリビアについてそう知っているわけではない。南米、フォルクローレ、アメリカ留学先で出会ったギターの上手い、いい匂いのするぽっちゃりとした青年の顔ぐらいしか思い浮かばないからヒトのことは言えないかぁ。

さて、早速持って帰って、今日はこの塩を入れてご飯を炊いてやろうと思いつく。

ほんのり湿り気を帯びた、ほろほろとしたお塩で、きめが細かい。

ウユニ塩湖は、太古の海が約180年万年前に隆起してできたものなので、お塩は海塩と岩塩の中間という感じ。

ウユニの塩を小さじ1、料理酒を大さじ1入れて、米を3合炊く。

出来たご飯はほんのり塩味なのは当然ながら、まろやかでほんのり甘味もある。うひゃひゃ~。

最近、ご飯はお茶碗半分ぐらいしか食べない私も、今日ばかりはこの大きなお茶碗にしっかり2杯、ぺろりと平らげてしまった。やばし・・。

なので残りは小さめのおにぎりにして冷凍。

ひとつまみ200ccの水に溶かして飲むと、ミネラルウォーターみたい。

煮込み料理にもいいみたいなんで、色々活用してみよう。

ということで、重い自分が浮くほどの量ではないですが、まずヨルダン産の死海の塩の封を開けて見ます。グレープフルーツの果皮油が配合されていますが、匂いが強すぎない点がいいですね。

ということで、重い自分が浮くほどの量ではないですが、まずヨルダン産の死海の塩の封を開けて見ます。グレープフルーツの果皮油が配合されていますが、匂いが強すぎない点がいいですね。