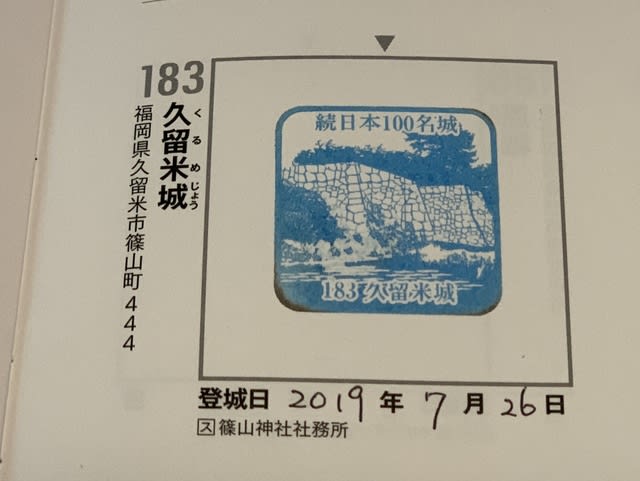

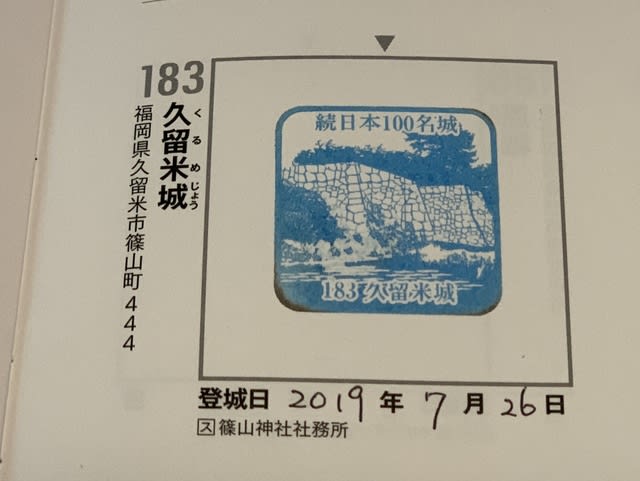

また去年の7月26日の話にさかのぼる。JAOフェス久留米大会の初日の集合時間より前に、高良大社と久留米城は絶対まわりたいと思ったので、タクシーを使って回ったのであるが、そのタクシーの運転手さん、お城に全く興味のない人みたい。

城好きならまず石垣を見たいだろう・・っていう発想がないんだね。だから高良大社も、実はお城の遺構があるなんて言う話は一言もなかったわけだ。

久留米城についても半信半疑な感じで、いきなり篠山神社に連れていかれる。途中石垣の見えるところとか回ってくれればいいのに。

篠山神社というのは、久留米城の建物を全部壊してしまったあとに、明治時代に建てられた神社なので、いきなりここではさびしいというか・・・・。

久留米城は江戸時代の久留米藩を約250年間を治めた有馬氏の居城だ。ここで私が混乱したのは、有馬氏についての知識がなかったからだ。

有馬氏というと、私が一番先に連想したのはキリシタン大名の有馬晴信。地理的にも肥前で近いし、同族なのかなと思ったら全然違った。

肥前の有馬氏は、肥前国高来郡有馬を本貫とする、藤原純友の末裔を称する肥前有馬氏。

久留米を治めた有馬氏は、摂津国有馬郡を本貫とする赤松氏(村上源氏)の子孫である摂津有馬氏。

(他に、熊野有馬氏とか、有馬北畠家とか、あるらしいけど。)

ということで久留米藩の有馬氏は肥前の有馬氏とは全然違うのだ。

摂津には、古来より有名な有馬温泉がある。もともとはそこの出である摂津有馬氏が、関ケ原で東軍に味方し、さらに大阪の陣でも徳川方になったので、加増移封されて久留米藩の藩主になったのよね。そしてそのまま明治を迎え、15代当主有馬頼寧は大正・昭和期に政治家として活躍し、戦後には日本中央競馬会の第2代理事長となっている。有馬記念というのはそこにちなんでいるという。逆に、古代より有馬の地は温泉で知られ、有馬転じて有間神社というのもあり、有間皇子にも関係がある(古代の皇子は、養育料を負担した地(壬生部)の名を冠しているからね。) ということで、私の中では、有馬温泉・有間皇子・有馬記念・久留米城がようやく結びついたのである。

さて、明治になってお城の建物は取り壊されてしまったが、立派な石垣は残っている。

篠山神社から遠ざかり、上の地図の⑤や③のあたりまでいくと、石垣が楽しめる。

ここらへんも立派ですね。

わくわく・・・

石垣の外に現代が広がっている。

ぎりぎりのところまで行ってみると、さすがに怖いね。

上の地図の⑨⓾を外側からみると、本当に立派な石垣が見える。一瞬皇居を思い出した。その石垣のすぐ上に現代建築が見えるのがちょっと寂しいけどね。

皇居より石の大きさが小さめで、隙間があるので、「打込接(うちこみはぎ)」の乱積石垣とみゆる。古風な感じが出ててよい。

二の丸、三の丸はブリジストン久留米工場の敷地の一部になっているらしい。有馬氏が筑前の黒田氏の協力も得て70年かけて完成した城は、今は石垣しか往時をしのばせるものがないが、本当に立派な城であったことが肌で感じられて楽しかった。

城好きならまず石垣を見たいだろう・・っていう発想がないんだね。だから高良大社も、実はお城の遺構があるなんて言う話は一言もなかったわけだ。

久留米城についても半信半疑な感じで、いきなり篠山神社に連れていかれる。途中石垣の見えるところとか回ってくれればいいのに。

篠山神社というのは、久留米城の建物を全部壊してしまったあとに、明治時代に建てられた神社なので、いきなりここではさびしいというか・・・・。

久留米城は江戸時代の久留米藩を約250年間を治めた有馬氏の居城だ。ここで私が混乱したのは、有馬氏についての知識がなかったからだ。

有馬氏というと、私が一番先に連想したのはキリシタン大名の有馬晴信。地理的にも肥前で近いし、同族なのかなと思ったら全然違った。

肥前の有馬氏は、肥前国高来郡有馬を本貫とする、藤原純友の末裔を称する肥前有馬氏。

久留米を治めた有馬氏は、摂津国有馬郡を本貫とする赤松氏(村上源氏)の子孫である摂津有馬氏。

(他に、熊野有馬氏とか、有馬北畠家とか、あるらしいけど。)

ということで久留米藩の有馬氏は肥前の有馬氏とは全然違うのだ。

摂津には、古来より有名な有馬温泉がある。もともとはそこの出である摂津有馬氏が、関ケ原で東軍に味方し、さらに大阪の陣でも徳川方になったので、加増移封されて久留米藩の藩主になったのよね。そしてそのまま明治を迎え、15代当主有馬頼寧は大正・昭和期に政治家として活躍し、戦後には日本中央競馬会の第2代理事長となっている。有馬記念というのはそこにちなんでいるという。逆に、古代より有馬の地は温泉で知られ、有馬転じて有間神社というのもあり、有間皇子にも関係がある(古代の皇子は、養育料を負担した地(壬生部)の名を冠しているからね。) ということで、私の中では、有馬温泉・有間皇子・有馬記念・久留米城がようやく結びついたのである。

さて、明治になってお城の建物は取り壊されてしまったが、立派な石垣は残っている。

篠山神社から遠ざかり、上の地図の⑤や③のあたりまでいくと、石垣が楽しめる。

ここらへんも立派ですね。

わくわく・・・

石垣の外に現代が広がっている。

ぎりぎりのところまで行ってみると、さすがに怖いね。

上の地図の⑨⓾を外側からみると、本当に立派な石垣が見える。一瞬皇居を思い出した。その石垣のすぐ上に現代建築が見えるのがちょっと寂しいけどね。

皇居より石の大きさが小さめで、隙間があるので、「打込接(うちこみはぎ)」の乱積石垣とみゆる。古風な感じが出ててよい。

二の丸、三の丸はブリジストン久留米工場の敷地の一部になっているらしい。有馬氏が筑前の黒田氏の協力も得て70年かけて完成した城は、今は石垣しか往時をしのばせるものがないが、本当に立派な城であったことが肌で感じられて楽しかった。