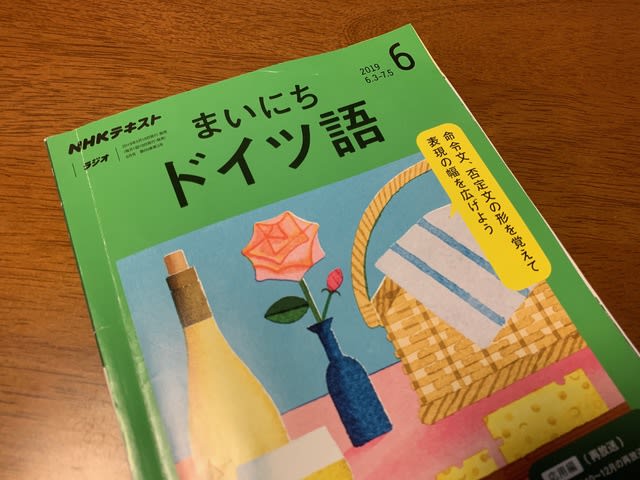

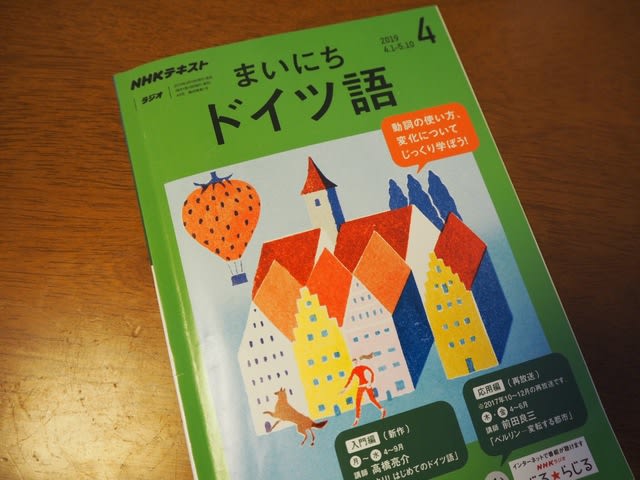

まいにちドイツ語入門編は、建築ネタのオンパレード。単語的には難しいものが沢山出て来るが、建築様式について、いずれちゃんと学びたいと思っている私にとっては渡りに船な教材であり、なんとか頑張ってついて行っている。

先月後半にはなつかしきシュトゥットガルト駅も登場したが、今月に入ってからはウィーンの建築物がテーマになっている。

で、今週(ストリーミングで聴いてるから実は先週の放送)聴いた中で、あっと驚かされたのがベルヴェデーレ宮殿。

シェーンブルン宮殿と並び、有名なこの宮殿、34歳ぐらいの時に私も行きましたのよ。

ほら、ここで一生懸命スフィンクスの真似をしようとしてて、全然似てないのが若き日の私でございまして・・・アホですね。

その12年後に再びウィーンに行った時は、中は見学しなかったけれど、宮殿の脇はバスで通ったのよ。ということで、2回も目の当たりにしながら全く気づかずに、今になって気付いたことがある。

ベルヴェデーレって、イタリア語じゃん!

Belvedere・・・よい眺めという意味だ。何でオーストリアにあるのに、宮殿名がイタリア語なのよ・・という話には残念ながら講座は突っ込んでくれない。

なので、自分でサイト検索してみたが、探し方が悪いのか、みつからない。

そもそもベルヴェデーレ宮殿は、私が行った時はもう夕方近くて、疲れていたので、どういう宮殿なのか全く勉強していなかったので、あらためて調べると、オイゲン公が作った宮殿だ。オイゲン公っていうのはハプスブルグ家に仕えた軍人・政治家で、たとえばオスマントルコによる第二次ウィーン包囲に際しても大手柄を挙げたの皮切りに、スペイン継承戦争など、ヨーロッパ各地の戦争を転戦している。

だが今初めて知ったのだが、オイゲン公って、フランス生まれの貴族なんだね。しかもサヴォイア家の出だ。サヴォイア家はのちにイタリア王を生む家系だ。そしてオイゲン公自身、晩年近くにはイタリアにおけるオーストリア領の副王になったりしている。

オイゲンというのはあくまでもドイツ語名で、オイゲン・フランツ・フォン・ザヴォイエン=カリグナン(Eugen Franz von Savoyen-Carignan)

フランス語だとウジェーヌ=フランソワ・ド・サヴォワ=カリニャン(Eugène-François de Savoie-Carignan)

イタリア語ではエウジェーニオ・フランチェスコ・ディ・サヴォイア=カリニャーノ(Eugenio Francesco di Savoia-Carignano)

なんだそうだ。イタリアにも縁のある人だから、ウィーンの夏の別邸として足かけ10年をかけて築いたこの宮殿にイタリア語名をつけてもおかしくはないのかも。

っていうか当時の北イタリアは、スペイン領になったり、オーストリア領になったり、フランス領になったりと、諸外国に蹂躙されていた。

3月に南ドイツであるシュトゥットガルトに行った時、イタリアレストランではイタリア語のメニューが出てきたので、イタリアを猛烈に近く感じた。

我々は今の国境線で考えてしまうけど、ドイツ・オーストリア・フランスから見て、イタリアって我々が想像する以上に近い存在なのかもしれない・・・って思った。