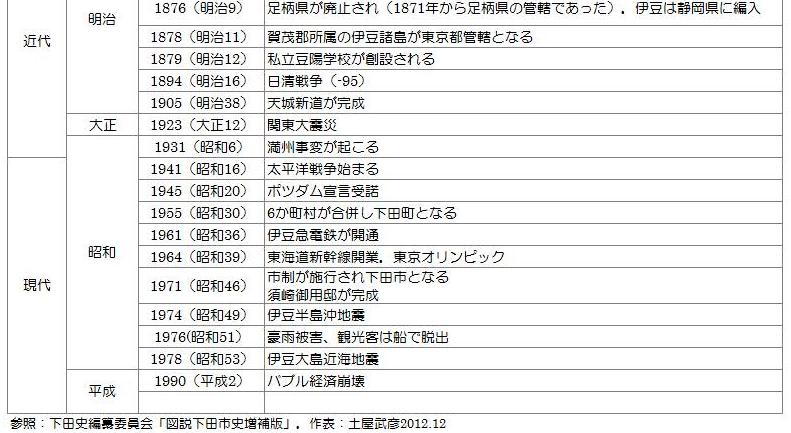

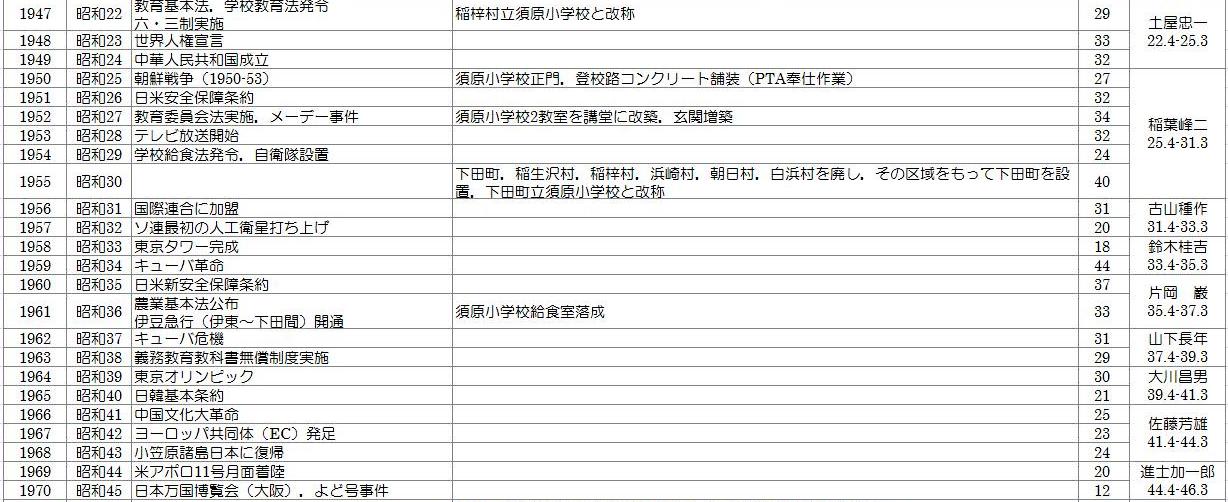

下田史年表(下田市史編纂委員会「図説下田市史」2004)から,入会地をめぐる紛争の記録を拾ってみよう。

○延宝5年(1677):「梅ノ木坂」の刈敷場をめぐって箕作村と落合村が争う。

○貞享3年(1686):秣場のことで,椎原・宇土金・北湯ケ野の3村が争う。

○元禄14年(1701):須郷「深山入会地」をめぐり11か村の争論となる。この入会地はその後も紛争が繰り返され,明治10年代には大大審院へ上告されるほどであった。

○天明4年(1784):大沢「やき山入会地」をめぐり,立野・大沢・蓮台寺3か村が争う。「やき山入会地」は宝暦9年(1759),宝暦10年(1760),享和2年(1802)にも争いが起きている。

奥伊豆の下田に限った狭い範囲でこれだけの数になるのだから,この種の争いは相当多かったのだろう。

ここで「茅場」「刈敷場」「秣場」「入会地」と言うのは,牛馬の飼料(秣,まぐさ)用,敷料や堆肥づくり用,屋根をふく茅の採草場として,或いは燃料用の薪を切るための場所として,古来の慣習や村落間の協定によって認められていた共有地のことで,入会権(いりあいけん)と呼ばれていた。

何れも沢の奥深い山にあったが,江戸時代に入り領主による直轄林が設定され,さらに開墾が進むにつれ,茅場は圧迫され,境界争いや茅場出入りの紛争が起こるようになった。訴訟を持ち込まれた役所では,両者の言い分を聞いたうえで,村役人などに調停を委ねるのが一般的で,大方は示談となり済口証文として処理されるが,解決できない争論も多かったという。

二十一世紀の今も,茅場は村の共有地として登記され固定資産税も払われているが,村人が茅場を利用することは殆どない。どの家でも若者たちは都会に出てしまい,農耕や搾乳のために牛馬を飼育することもなくなった。いつの間にか茅葺屋根は消え,瓦か新建材になっている。茅場が活用されたのはいつ頃までだったろうか?

記憶を辿ってみると,第二次世界大戦の戦後間もない頃までだったように思う。

生家の向山に茅場があって,冬には各戸の男衆が火入れするのを眺めた。子供は危ないから近づくなと言われ,作業に参加できたのは中学生になったころだったろうか。前日までに境界に防火線をひき(数メートル幅で枯草を刈り取り),村の長が天候を勘案して山の裾から火を入れる。放たれた火は山を駈け上り,山肌は黒変するのであった。村人は総出で鍬や鎌,樹の枝等を持って延焼しないように努めるのだが,稀に延焼して大騒ぎすることもあった。春が訪れ,茅が繁る前には,茅場は山菜(蕨や独活)を採る楽しみの場所になった。

茅が牛の餌になり,敷料として牛糞と一緒に踏み込まれた厩肥は堆肥となり作物を育てた。有機農業が営まれていた時代である。茅葺の屋根は何年かに一度,村人総出で葺き替えが行われ,暑さ寒さを調節する住まいを形成していた。また,夜なべや冬の仕事として,茅を刈ってきては炭俵を織っていた。ここには,争ってまで茅場を守り,自然と共生する生活があったのだ。「茅場」は極めて重要な場所であった。

下田から天城に向かって下田街道を進むと,須原地区に「茅原野」「やき山」の地名が残っている。その名の通り茅(カヤ)が繁茂していたのだろう。

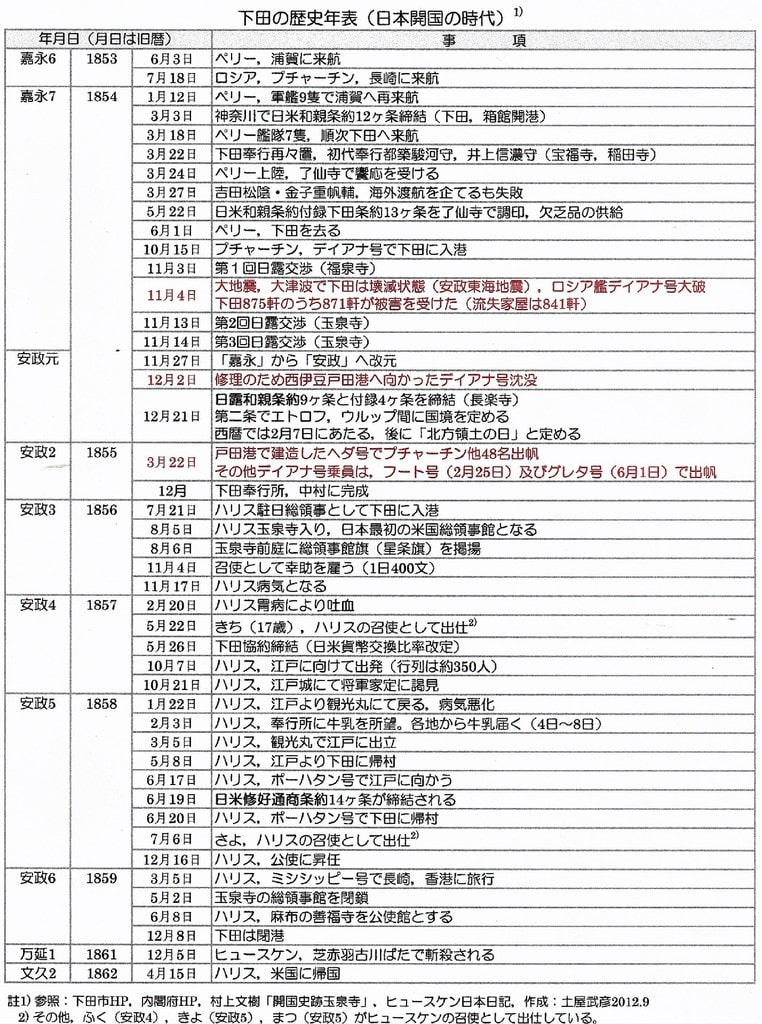

茅(カヤ)の記述は,幕末の黒船「ペリー艦隊日本遠征記」にも出てくる。その第二巻,ダニエル・S・グリーン「日本の農業に関する報告」の中に,

「・・・斜面で木の生えていないところのほとんどには背が高く,ありふれた頑丈な草(カヤ)が育ち,冬の間に刈られて注意深く束にされる。この草を食べようという動物はいないようだが,屋根葺きの材料として非常に価値がある。これを用いて町の屋根葺きを行う職人はとても多い。瓦葺きの家も多いが(瓦もまた美しい),それよりはるかに多くの家が茅葺きである。実に綺麗に葺いてあり,これ以上の材料を探すのは困難であろう・・・」(参照:ペリー艦隊日本遠征記,オフィス宮崎 1997),とある。

今,耕作放棄地となった田畑に茅が勢力を広げている。バイオマス生産の発想があっても良い。