風待ち湊・下田

日本列島を寒気がすっぽり覆った12月の或る日,伊豆下田の須崎にいた。下田港の東方向に位置し,須崎御用邸や水仙の群生地爪木崎で知られる小さな半島にある漁港である。

その日は,立っているのも大変なほどの強く冷たい風が吹き,海には白い波が鱗のように光っていた。車のドアを開けるのも危険な突風で,家の窓は撓み声を上げている。当然,磯船は漁を休んでいる。

「風待ち湊・下田か・・・」

強い風にコートの襟を抑えながら,江戸時代に風待ち船で賑わった歴史に思いを馳せた。

400余年前,江戸幕府が開かれ政治・経済・軍事の中心が江戸に移行するにつれ,上方と江戸を結ぶ海上交通が盛んになり,その要所として下田港は注目されることになる。下田港は風待ち船にとって天然の良港だったのだ。

船の出入りが増え,幕府は海の関所を下田に置くことになった。元和元年(1615)今村伝四郎正長が警備を命ぜられたのにはじまり,翌2年(1616)には正長の父彦兵衛正勝が下田奉行に任じられ,この須崎に遠見番所を置いている。今この須崎の岬に立ってみると,確かに下田港へ出入りする船を監視することが出来る(その後元和9年に,遠見番所は大浦に移転)。

江戸奉行がおかれ,廻船問屋が幅を利かしたこの時代は,下田が最も賑わった時代と言えるだろう。町制が整備され,浪破堤が普請され,山村の薪炭や浜の天草・干鮑,伊豆石が積み出された。

「伊豆の下田に長居はおよし,縞の財布が軽くなる・・・」

と唄われる下田節からも,街の賑わいが偲ばれる。

そして幕末には,この下田が,ペリー艦隊の入港,開国,外国船の来航,アメリカ駐日領事館の設置,日米・日露の和親条約,通商条約締結など外交の表舞台として,再び歴史上の脚光を浴びることになる。

しかし,一時の賑わい,季節の嵐を除けば,奥伊豆は総じて静かな佇まいの中にあったと言えるだろう。そもそも奥伊豆の歴史は,発掘された遺跡からみて縄文時代(この須崎岬の海岸段丘にある爪木崎遺跡,上野原遺跡もその一つである)から始まるが,山が多く急峻なため稲生沢川,青野川,河津川,那賀川沿いに広大な農耕地を拓くことも出来ず,農と山での生業か近海の漁で暮らす時代が長く続いた。

昭和36年伊豆急電鉄が開通し,第二の黒船と呼ばれた頃,ホテルや民宿が建ち賑わいを見せたが,その騒ぎが一段落してみれば,やはり長閑な田舎に戻っている。今も伊豆の旅で眺められる景色は,山肌の蜜柑に南の太陽が照り,白いビーチに碧い海,磯に返す波,小さな漁港,温泉の湯けむりで,鄙びた田舎の風情が感じられる。

人々はゆっくり歩き,お人好しで,だからと言ってお節介でなく・・・,都会で疲れた旅人の心を癒してくれるだろう。

須崎の岬から眺めると,朝日は伊豆七島の一つ「利島」の脇から登る。そして,西の海に落ちる。遮るものは無い。眺望が開けている。海の難所と呼ばれただけあって,灯台は多い。爪木崎灯台,下田港灯台,犬走島灯台・・・。恵比寿島の遥か海上には,日本最古の神子元島灯台が眺望できる。

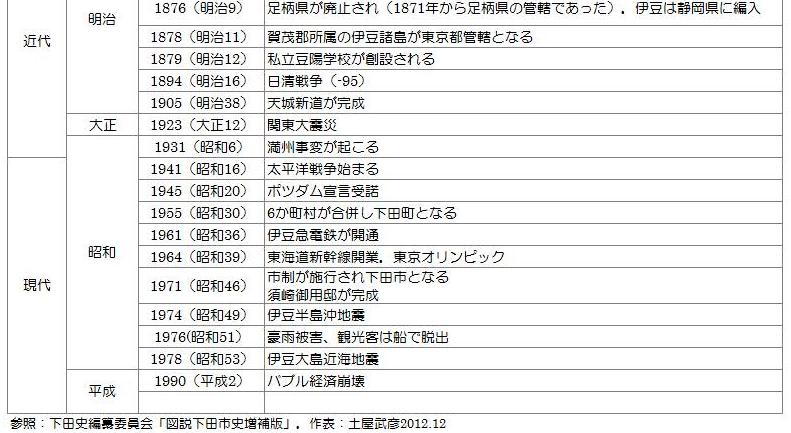

縄文から現代までの「伊豆下田歴史年表」を添付した(別添:歴史年表)。

旅人よ,奥伊豆の長閑な里に,昔を振り返ってみませんか?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます