JR恵庭駅東口から北東方向へ真直ぐ伸びる駅前通りは、800m先で北海道文教大学正門に突き当たる。あたかも大学へのアプローチのような駅前通り。道路幅が広く、歩道には花壇が整備され、両側に明るい雰囲気の店や住宅が並んでいる。ここ黄金地区は平成7~22年にかけて環境整備・新市街地形成事業が進められ、今もなお新興住宅地の佇まいが残っている。大学誘致も整備の一環だったのだろう。

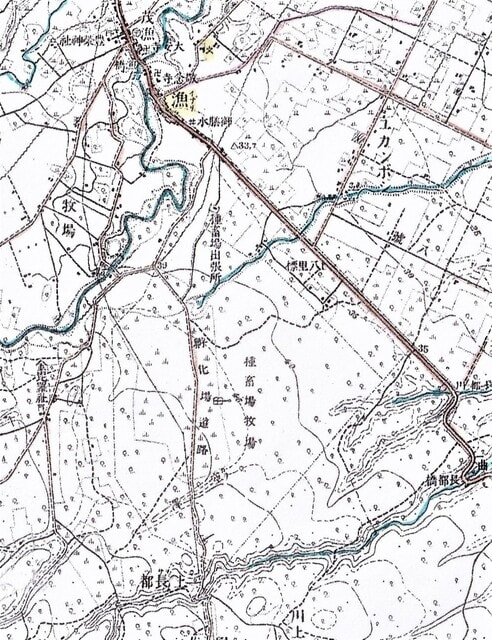

北海道文教大学はカリンバ遺跡(国の指定遺跡、縄文時代後期後半から晩期初頭)に隣接した場所にあり、北側には恵庭市総合体育館を挟んで国道36号線が通っている。今では閑静な住宅地の一画だが、市街地開発以前は広大な原野や畑地が広がっていただろうと思わせる雰囲気が残っている。

大学の正門を入ると、直ぐ右側ローンに鶴岡記念講堂と並んで二人の胸像が立っている。大理石の台座に置かれた胸像は高さが2mを越えようか、威風堂々としている。胸像には「鶴岡新太郎先生の像」と「鶴岡トシ先生の像」と銘が刻んである。「鶴岡新太郎先生の像」背面銘板には「寄贈 昭和四十三年六月十五日 北海道栄養短期大学 同窓会」、「鶴岡トシ先生の像」背面には「寄贈 昭和五十八年七月十一日 北海道栄養短期大学 同窓会」と記されている。創立者御夫妻の胸像であることが分かる。

トシ先生の像には田畑 功の刻印がある。田畑 功(たばた いさお)は富山県高岡市出身の著名な彫刻家。富山県立高岡工芸高等学校・デザイン科卒。日展及び日本彫刻会会員で審査員を務める。2003年に西望賞受賞。作品の多くは人物・動物・仏像などで、全国各地に1千体余り存在すると言う(田畑功彫刻研究所)。

胸像の謂れについては、傍らの説明板から引用しよう。説明板には「鶴岡学園創立者 鶴岡新太郎・トシ御夫妻の像 昭和17年(1942)年北海道女子栄養学校の設立以来、創立者御夫妻の先見の明とご苦労によって、播かれた種子が鶴岡学園の今日の成長の起点となっております。昭和43(1968)年・昭和58(1983)年 御夫妻の功績を讃えて同窓会から寄贈された胸像が、札幌キャンパス(札幌市南区藤野)に建立されました。平成29(2017)年、御夫妻の像は本学園の創立75周年を機に、当地恵庭に移設されました。 平成29年9月 理事長 鈴木武夫 記」と由来が書かれている。胸像は北海道文教大学(鶴岡学園)の創立75周年記念を機に札幌キャンパスからこの地に移設されたものである。

胸像の表情を観察する。トシは固く結ばれた口元から堅固な意思の持ち主だったのだろうと推察され、新太郎は穏やかな紳士然としているが、果たして創立者鶴岡新太郎・トシ夫妻とはどんな人物だったのか? 鶴岡学園創立の意図は何だったのか? 創立者の願いは今も引き継がれているのだろうか?

◇北海道文教大学(学校法人鶴岡学園)

北海道文教大学の前身は、太平洋戦争が始まったばかりの昭和17年に設立された北海道女子栄養学校(初代校長鶴岡トシ)である。その後、北海道栄養短期大学など幾多の変遷を経て、現在は2学部(人間科学部、国際学部)、7学科(健康栄養学科、理学療養学科、作業療養学科、看護学科、こども発達学科、国際教養学科、国際コミュニケーション学科)及び大学院修士課程(言語文化コミュニケーション専攻、健康栄養学専攻、リハビリテーション科学専攻、こども発達学専攻)など特徴ある学科を有する私立大学である(学校法人鶴岡学園運営)。生徒募集要領によれば大学定員は550名とあるので、学生数2,200名余り、その他に附属高等学校、付属幼稚園を抱えている。

渡部俊弘学長は、「豊かな人間性を涵養するため幅広い知識を授けるとともに、理論と実践にわたり深く学術の教育と研究をおこない、国際社会の一員として世界の平和と人類の進歩に貢献し得る人材の育成を目的とする」「また、開かれた大学として地域社会との連携を深め、学生と教職員が一体となって地域の発展に寄与する取り組みにも力を入れる」(同校HP)と教育理念を述べている。

昭和17年(1942)北海道女子栄養学校

昭和38年(1963)北海道栄養短期大学

平成11年(1999)北海道文教大学(恵庭移転)

平成27年(2015)大学院設置

平成29年(2017)鶴岡学園創立75周年記念式典

◇創立者の顔

恵庭市市制施行50周年記念フォーラムのシンポジウムで一冊の本を頂いた。佐々木ゆり著「北海道・栄養学校の母 鶴岡トシ物語」ビジネス社2019である。本の帯に「北の食卓を拓く! 戦時中に私財をなげうって北海道女子栄養学校(現北海道文教大学)を創設した明治女のパワフル人生記」とある。戦時下の栄養学校誕生、「食生活で家族の健康を」の思い、買い出しに奔走した創始時代、海外旅行で後継者リクルートと学園運営など、創立者夫妻の熱い思いが伝わる一冊である。

本書は鶴岡学園理事長鈴木武夫氏、同事務局長浅見晴江氏が監修され、巻末に「年表 鶴岡夫妻・鶴岡学園史」が付されているので、詳しくは同書をご覧頂きたい。

鶴岡新太郎:明治19年(1886)東京深川生まれ。明治大学法科でフランス文化に触れ、中退し料理の道へ。チリ領事館、スペイン公使館などで調理に従事。大正8年北海道庁管業課嘱託となり農事指導に当たる。大正9年高橋トシと結婚。北海道帝国大学聴講生として宮部、高岡、半澤博士らに教えを乞う(昭和13年、応用菌学・食品化学修了)。生活改善講習会講師、高等女学校割烹教師の傍ら「和洋新家庭料理」「料理教科書」「現代料理教本」出版。昭和34年、鶴岡学園設立、初代理事長就任。「料理法百たい」出版。昭和38年(1963)没、享年78歳。

鶴岡トシ:明治25年(1892)新潟県西蒲原郡巻町生まれ。旧姓高橋。三条高等小学校、新潟高等女学校卒業。小学校代用教員、訓導(教師)。拓殖銀行で働いていた叔父に触発され札幌へ、結婚。千葉県三育女学院にてキリスト教を学ぶ。成徳女学校家事科教員嘱託、華道池坊教授職、小笠原流家元教授資格授与。北海道女子栄養学校設立申請、認可(校長)。北海道栄養学校(校長)。札幌市議会選挙に出る。北海道栄養短期大学に昇格(学長就任)。鶴岡学園(第二代理事長就任)。北海道栄養保険学会理事、全国日本学士会名誉会員・同理事。北海道私立学校教育功績者賞受賞、勲四等瑞宝章、北海道開発功労賞受賞。昭和53年(1978)没、享年87歳。

鈴木武夫:昭和6年(1931)福島県生まれ。大東文化大学。日本私立短期大学協会常務理事、事務局長。大東文化学園理事長を経て、昭和44年(1969)以降学校法人鶴岡学園理事・評議員としてトシ理事長を補佐し経営改善に取り組む。同理事長、北海道文教大学学長として礎を築く。

◇北海道文教大学との出会い

筆者が北海道文教大学の名前を初めて意識したのは、平成11年、初代学長となった高橋萬右衛門先生の「恵庭の北海道文教大学へ通うことになった」と言う言葉だったような気がする。萬右衛門先生は既に札幌を離れ故郷水沢市に移られていたと思うが、筆者が恵庭に住んでいることを思い出されたのかも知れない。

因みに、高橋萬右衛門博士は植物育種学の権威で、北大農学部長、日本育種学会長などを歴任。日本育種学会賞、北海道文化賞、日本学士院賞、勲二等旭日重光章、北海道開発功労賞、文化功労者に叙せられている。北大退官後も日本学士院会員、北海道武蔵女子短期大学長、日本私立短期大学協会副会長、同北海道支部長、全国短期大学秘書教育協会副会長、北海道グリーンバイオ研究所所長などの任にあった。北海道文教大学学長は最後の職となった。

筆者は萬右衛門先生が教授就任された年の第一期卒業で(同講座学生3名)、不真面目な学生、不肖の弟子だったにも拘らず大変お世話になった。小柄な先生は気さくな人柄で、学生仲間では敬愛の気持ちを込めて「万ちゃん」と愛称で呼ぶことが多かった。学生たちを集め漫談に花を咲かせるのが常だったが、最後には心に残る言葉を残したて立ち去るのだった。同窓会の酒席だったろうか或る時「海外の大学や企業の女性秘書は専門職として重要な仕事をしているが、日本では“お茶くみ”としか認識されていない。日本でも語学に堪能、専門性・人間性に秀でた秘書を育てる教育が必要だ・・・」と語ったことが妙に耳に残っている。

萬右衛門先生が北海道文教大学初代学長に就任された頃、筆者は上川農試を退職し海外技術協力専門家として南米で暮らすことになったので北海道文教大学の名前を思い出すことも無かったが、時を経て、平成27年(2015)~令和元年(2019)文教大学公開講座を聴講する機会を得た。日記を見ると45講座を受講している(付表1)。北海道文教大学と筆者のささやかな出会いである。

文教大学を訪れ胸像を拝顔するたびに、創立者御夫妻の教育にかけた情熱に思いを馳せ、北海道に残されたご夫妻の功績に敬意を表している。

(付表1)

受講録2019

- 矢部玲子「新聞に載る報方法~新聞投稿の文体を知ることを通して~」(2019.9.17)

- 湯浅孝男「スピリチュアルなリハビリテーションとは?」(2019.9.19)

- 池田 仁「老化を考える1~老化のメカニズムについて~」(2019.9.20)

- 鹿内あずさ「元気な時から考える医療事前指示書」(2019.9.20)

- 辻 幸美「認知症予防~病気の知識と対処行動が分かれば怖くない~」(2019.9.25)

- 池田 仁「老化を考える2~老年症候群と加齢性疾患~」(2019.9.27)

- 岡本佐智子「日本人と中国人とのコミュニケーション~中国人からみた日本人の不思議~」(2019.9.30)

- 木村一志「脳はどのようにして出来上がるのか?」(2019.10.8)

- 佐藤信夫「知覚と認知の心理学(錯視と錯覚の不思議な世界)」(2019.10.11)

- 佐藤 進「元号令和を生んだ万葉集の時代の華麗なる国際性」(2019.10.19)

- 佐々木律子「八世紀の女性天皇~元正天皇」(2019.10.25)

- 半澤江衣「知ろう!緩和ケアについて」(2019.10.31)

受講録2018

- 清水麻衣子「認知症の方と関わるための工夫」(2018.8.29)

- 池田 仁「がんを学ぶ1、人はなぜがんになるか」(2018.8.29)

- 奥村宣久「転倒予防、認知症予防の嘘ホント」(2018.8.29)

- 平塚健太・小菅勇亮・木村一志「最近の脳卒中リハビリテーション、認知症にまつわる気になる話~その時家族は?予防法は?」(2018.8.30)

- 池田 仁「がんを学ぶ2、日本人のがんの現状と対がん戦略」(2018.8.30)

- 鄭 佳麗・賈 金娥「中国人と日本人のコミュニケーション~面子のすれ違いから~」(2018.8.30)

- 池田官司「性同一障害最新の動向」(2018.8.31)

- 佐々木幸子「地域社会のつながりが持つ介護予防効果」(2018.8.31)

- 大山 徹「ハーブの話」(2018.9.3)

受講録2017

- 片倉裕子「マナウス市に暮らす日系人の人々」(2017.8.29)

- 野田美保子「105歳日野原重明氏に学ぶヘルスプロモーション」(2017.8.30)

- 金子翔拓「手のしびれの原因とリハビリテーション」(2017.8.31)

- 宮本重範「自分で出来る頸の障害予防と治療」(2017.9.1)

- 井上仁美「人生の節目と心の健康」(2017.9.4)

- 今泉博文「食生活を見直してみよう~生活習慣病予防のために~」(2017.9.5)

- 大森 圭「姿勢が良くなる講座」(2017.9.7)

- 吉田直美「意外と知らない低血圧の話」(2017.9.7)

- 小塚美由紀「アロニア果実の健康効果」(2017.9.8)

- 池田 仁「日本人が受賞したノーベル生理学・医学賞の話」(2017.9.13)

受講録2016

- 小西正人「知って知らない日本語」(2016.8.24)

- Sarah Richmond・三ツ木真実「Think Globally! グローバルに考える、今日の世界はどんな世界?」(2016.8.25)

- 佐野愛子「多様性を尊重する社会,カナダに学ぶこと」(2016.8.29)

- 鹿内あずさ「認知症の知識と家族ケア」(2016.9.1)

- 森谷一経「キャリア・デザイン、図表で自分史を理解してみませんか?」(2016.9.2)

- 金子翔拓「腰痛に対するリハビリテーション」(2016.9.5)

- 池田官司「認知症になったらどうしよう・・・」(2016.9.8)

- 矢部玲子「エゾナキウサギの生態と保護」(2016.9.9)

- 奥村宣久「認知症予防と作業療法」(2016.9.9)

受講録2015

- 黒澤秀樹「骨粗鬆症・ロコモテイブシンドローム・廃用症候群」(2015.8.25)

- 草野真暢「喫煙を考える」(2015.8.28)

- 池田 仁「老化と寿命を科学する」(2015.9.3)

- 大山 徹「ノロウイルス~食中毒と感染について」(2015.9.4)

- 続 佳代「薬と上手につきあう」(2015.9.8)

参照 1)佐々木ゆり「北海道・栄養学校の母 鶴岡トシ物語」ビジネス社2019. 2)土屋武彦「北海道文教大学公開講座2019、私の受講歴」拙ブログ2019.10.30. 3)高橋萬右衛門「緑の地平線」文化功労者祝賀記念事業会1996