寒地稲作の祖、篤農家「中山久蔵翁」

恵庭の歴史に名を留める「恵庭の歴史びと」を取り上げる。

今回は「中山久蔵翁」、恵庭及び北広島の誰もが知る歴史上の人物である。河内国春日村生まれ、明治4年(1871)島松沢に入植して開拓に尽力した篤農家。道央地域で初めて水稲「赤毛」の栽培に成功し、種籾を無料配布するなど普及に努め、「寒地稲作の祖」と呼ばれている。島松駅逓4代目取扱人。洞門小学校(恵庭小学校)、大安寺の創設など公的施設整備に熱心で、後に月寒村・広島村総代を務める。現在、島松沢に国指定史跡「旧島松駅逓所(旧中山久蔵宅)」、「寒地稲作発祥の碑」「クラーク博士記念碑」があり、中山久蔵翁の偉大さを知ることが出来る。

国道36号を外れて島松沢に立ち寄ってみよう。島松川左岸(北広島市島松1番地)に旧島松駅逓所(旧中山久蔵宅)や記念碑が建っている。大きな建物が旧島松駅逓所で、明治天皇が北海道巡行の際に御昼食をとられた行在所でもある。

この地を訪れた方は、島松駅逓所は最初からこの場所にあったと錯覚するが、この建物が駅逓所となるのは中山久蔵が第4代駅逓取扱人となった明治17年以降のことである。島松沢に駅逓が設置されたのは明治6年、札幌本道開通の年。その場所は島松川対岸の胆振国千歳郡島松村1番地(現在の恵庭市)で、現在は民家が建っている。橋を渡って「こちら側に最初の駅逓があったのか」と昔を偲ぶがよい。

待てよ、と言うことは、明治10年(1877)札幌農学校の教頭であったW・S・クラーク博士が任期を終え帰国する際に、島松駅逓所で「Boys, be ambitious(青年よ、大志を懐け)」と名言を残したとされるが、その場所は現在記念碑が建つ島松川左岸(北広島)だったのか。むしろ、当時駅逓所があった島松川右岸(恵庭)で別れたとするのが妥当ではあるまいか? と、歴史に想いを巡らしてみたらどうだろう。

◆中山久蔵翁の略歴1828-1919

(1)文政11年(1828)河内国石川郡春日村(現、大阪府南河内郡太子町春日)に農業松村三右衛門の次男として生まれる。弘化2年(久蔵18歳)江戸へ出て、江戸と大坂を転々、各所へ寄留する。

(2)嘉永6年(1853)仙台藩士片倉英馬に従仕。翌年、仙台藩白老陣屋で北方警備に着く藩士熊沢伊豫之助に従い蝦夷地白老に渡る(幕府は蝦夷地がロシアに侵略されないよう東北各藩に警備を命じていた)。明治維新を契機に仙台藩士のもとを辞し、余生を蝦夷地開墾にささげようと決心する。

(3)明治2年(1869)白老に来村。明治3年戸籍を勇払郡苫小牧に移し開墾に着手するが、そこは海霧に覆われ農業に向かない土地であった。

(4)明治4年(1871)肥沃な土地を求めて北上し、千歳郡島松村1番地(現、恵庭市島松沢137)に入植。勇払会所の植田甚蔵から小屋一棟を5円で購入、借地を得る。また、月寒村から宅地および耕地を譲り受ける。畑地6千坪を開墾し雑穀・大豆80俵を収穫。この時、久蔵は既に44歳であった。

(5)明治6年(1873)島松駅逓所が島松村1番地に開設されることになり、住居を島松川対岸の札幌郡月寒村島松(現、北広島市)に移す。道南から水稲「赤毛」を取り寄せ試作に挑戦し、水温を高めるなど努力して秋には反当345kgを収穫。以降、水田の拡張を図ると共に林檎苗園、葡萄・桃園、鯉養殖、蓮根栽培など導入を試み、勧業博覧会にも出品。

(6)明治12年(1879)「赤毛種」種籾100俵の無料分与を勧業協会に申請し配分を始める。稲作が全道に拡がる。

(7)明治14年(1881)明治天皇巡幸に際し行在所を新築。明治天皇の昼食所となる。天皇は稲作など視察され、久蔵に御下問あり。

(8)明治17年(1884)島松駅逓所第4代取扱人となる。駅逓所は明治30年廃止。

(9)明治19年(1886)北海道庁民間指導員として、農家を訪ね歩き栽培法を指導。また、小学校、神社、寺院、道路など公共施設の整備にも尽力。明治25年から月寒村総代、明治27年から広島村総代人を務める。

(10)明治36年(1903)殖産興業に尽くした功績で緑綬褒章。大正6年「中山久蔵翁頌徳記念碑」(発起人北海道帝国大学総長南鷹次郎ら)が建立される。大正8年(1919)逝去。享年92歳。

◆寒地稲作の祖と称えられる

(1)北海道における稲作は大野平野(函館平野)で始まった。南部藩から亀田郡大野村へ移住した作右衛門が元禄5年(1692)米10俵を収穫したのが最初とされるが、その後も幾多の失敗成功が繰り返され、道南で栽培が定着するのは150年余り後の嘉永3年(1850)大野村文月の高田松五郎・万次郎親子の成功以降のことである。道南では幕末に300町歩を越える面積となったが、道央以北では稲作が困難であった。

(2)中山久蔵は明治6年、島松沢へ入植すると大野村から種籾「赤毛」を取り寄せ、苗代や本田の水温を温めるなど苦労の末に反収2石3斗を収穫する。翌年以降も引き続き水田を広げ、良く稔る稲穂を選んでは種籾にするなど改良を加えながら稲作を実践。明治12年から希望者に種籾の無償配布を始め、明治19年からは北海道庁民間指導員として農家に「赤毛」の栽培法を指導にあたっている。

(3)開拓使は当初外国人顧問の意見で畑作畜産を中心に北海道開拓を推進するが、入植した人々は米への執着が強く稲作を試みる者が多かった。例えば、勇払郡、千歳郡に入った高知藩は、明治3年漁太など3か所に大野から取り寄せた種籾を試作している。久蔵が稲作に成功すると、開拓使も移住者の稲作願望を無視できなくなり札幌官園でも試作を始めた。久蔵の成功を契機に稲作は道央・道北地域へ拡大することになったと言えよう。

(4)久蔵が栽培した「赤毛」は「中山種」と呼ばれ広がりを見せ、石狩の農家江藤庄三郎が明治28年「赤毛」の中から籾に芒のない「坊主」を発見、その小作人中田光治の努力により美唄一帯に作られるようになった。さらに上川盆地にまで広がり、農業試験場の純系分離により「坊主2号」「坊主6号」などの優れた耐寒品種が誕生、その後も農業試験場は交雑育種法を駆使し多くの優良品種を育成した。現在の「ゆめぴりか」「ななつぼし」なども「赤毛」の延長線上にある。

(5)昭和39年(1964)、久蔵翁の業績を称える記念碑「寒地稲作この地に始まる(北海道知事町村金吾書)」が建立された。稲穂を抱える農民と久蔵翁のレリーフがはめ込まれている。背面の碑文を紹介しよう。「ここは 明治六年 大阪府出身の中山久蔵が最初に米作を試みたところとして 永く記憶さるべき地である 当時道南地方を除いては 北海道の米作は危険視され 万全の開拓方針をたてることができなかったが 明治四年 単身率先してこの地に入地し開墾に従事した久蔵は あえてまずここに水田一反歩を開き 種子を亀田郡大野村から求めてこれを試み成功し その安全さを証明したばかりではなく その種子を道内各地の希望者に無償配布して成功せしめた ために附近の水田耕作熱は とみに高まり 空知 上川の穀倉を拓く基を開き ついに北海道を全国一の米産地に育てる因を作ったのである 昭和三十九年九月 北海道大学教授農学博士 高倉新一郎 撰文」

(6)久蔵翁は「小柄な体躯だった」と言う。晩年の写真はいかにも好々爺、農業人の顔である。久蔵翁には、農業人としての魂が脈々と宿っていたのだろう。①自助自立の精神、②実直に辛抱強く、③興味旺盛で挑戦する、③常に改良を重ね、忍耐強く続ける、④惜しみなく社会へ還元、公に奉仕など、農業人そのままの姿は篤農家と称される所以だろう。

◆島松駅逓所と中山久蔵

(1)島松駅逓所はいつ何処に開設されたか?

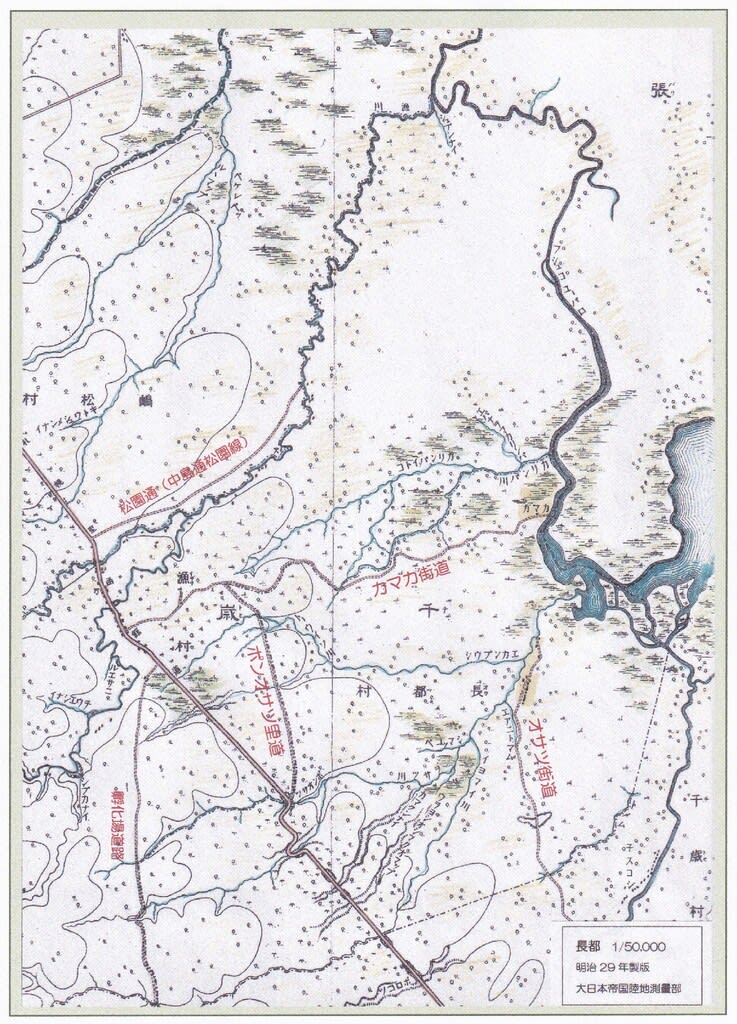

島松駅逓所は明治6年(1873)、札幌本道開通に伴い島松川右岸(胆振国千歳郡島松村1番地、現在の恵庭市島松沢137番地)に設置された。この場所は中山久蔵が明治4年に入植した場所であるが、設置に際し土地を山田文右衛門に譲り、久蔵は対岸(札幌郡月寒村)に住居を移した。

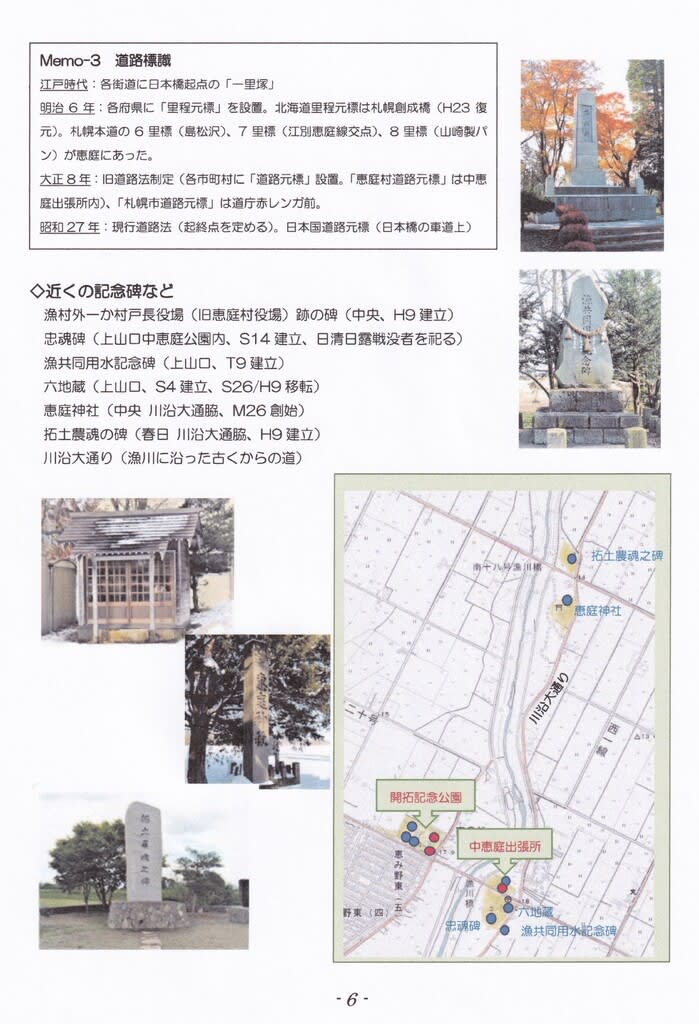

札幌本道の開通に合わせ札幌創成橋脇に「北海道里程元標」が設置されたが、島松駅逓前に「六里標」が建てられた。大日本帝国測量部大正5年「中之澤」によれば、その場所は島松川右岸(恵庭側)にある。

(2)何故島松川の南(右岸)だったのか?

松浦武四郎の西蝦夷日誌(安政5年1858)に「島松川川幅五・六間、橋あり、南に小休所あり・・・島松川中央を以てイシカリとチトセの境」とある。島松川右岸には、江戸時代から旅人の利便のために利用されていた小屋(島松から美々まで道路を開いた山田文右衛門所有か)があったことになる。ここに駅逓所を開設するのが自然だったのだろう。

(3)島松駅逓所の取扱人は?

駅逓所は勇払場所総支配人山田文右衛門(代理人3名)の名前で請願(明治6年3月)、認可された(同年12月開設)。駅逓取扱人は初代植田礼助、2代目山口安五郎、3代目鶴谷新次郎があたった。鶴谷新次郎が取扱人になった明治10年、中山久蔵は請人(保証人)として名を連ねた。そして、明治17年(1884)久蔵が4代目駅逓取扱人となり、駅逓所が廃止になる明治30年までその経営にあたった。

(4)駅逓所の役割は?

駅逓所は主として人馬の継立、宿泊、御用状(公文書)取扱いを行っていた。馬小屋や馬留場が必要で、馬の世話や接客の常駐人も必要だった。明治15年島松駅逓所には34頭が飼われていたと言う(駅逓会報、林嘉男「ふたつの駅逓」恵庭昭和史研究会2007)。

(5)駅逓取扱人山口安五郎、郵便局取扱役となる

北海道郵便制度は明治5年札幌本庁に郵便局を置いたのが始まりだが、島松駅逓所は郵便取扱いがなく千歳まで行かなければならなかった。駅逓取扱人2代目山口安五郎は千歳郡郵便取扱人石山専蔵と連名で島松駅へ郵便局設置を申請し(明治9年6月)、同年10月開設、これが恵庭最初の郵便局となった。安五郎は駅逓と道路を挟んだ島松村2番地に住み明治20年まで郵便取扱役を続けている。

(6)駅逓所の建物は元高知藩「漁太止宿所」だった?

島松駅逓建設陳情書に添付された図面は間口十八間半、奥行六間、高知藩引き継ぎ書の「漁太止宿所(止宿所梁間六間、桁間十六間半、壱棟)」に極めて類似している。漁太止宿所が高知藩撤退後どうなったか記録はないが、解体後に川を利用して島松沢に搬送し駅逓所、ないしは中山久蔵宅に使われたとの説がある(林嘉男「ふたつの駅逓」恵庭昭和史研究会2007)。

(7)恵庭側にあった駅逓所の行方は?

鶴谷新次郎が手を引いた後の駅逓建物等は山口安二郎が買い戻したと思われる。土地・家屋台帳によれば、土地は山口安五郎→山口信助→菅原某→中島国助と移譲され、駅逓だった家屋(木造柾葺平屋一棟建坪四十七坪五合造作付)も明治39年4月山口安五郎から山口信助が家督相続したものを中島国助に移譲されている。

恵庭市史の「山口安五郎が旅館丸萬を経営していた」との記述、中島国助氏の納屋から発見された「山安萬覚留」の宿泊台帳からも、この建物は明治20年代にも旅人宿舎として利用されていたと思われる。中島国助の代になっても当初は旅館として使われていたと言う。駅逓所だった建物は昭和28年火災で消失するまで恵庭に残っていたことになる(「百年100話」恵庭昭和史研究会1997、林嘉男「ふたつの駅逓」恵庭昭和史研究会2007)。

◆行在所と中山久蔵

(1)明治天皇が北海道巡行で島松沢を通ったのは明治14年(1881)9月2日。当日、明治天皇御一行は中山久蔵宅で昼食をとられた。以降、中山邸は行在所として語り継がれてきた。明治17年久蔵が第4代駅逓取扱人となってからは駅逓所と呼ぶようになり、現在は国指定史跡「旧島松駅逓所(旧中山久蔵宅)」として管理されている。

(2)明治天皇御一行は当初島松駅で休憩をとる予定だったが、中山久蔵が行在所を新築し中山邸が御昼食場所となった。しかし、札幌本庁駅逓課からの御巡行文書は全て島松駅逓所取扱人鶴谷新次郎宛てになっており、御一行の賄い、会食所など恵庭駅で対応している。御一行の接遇は、行在所だけでなく島松駅逓一体となって対応したことが伺える(御巡幸雑書類 明治14年)

(3)明治23年、行在所十周年記念として「駐驛處の碑」(元北海道庁長官永山武四郎書)が裏の丘に建立された。

(4)大正5年、久蔵宅増築部(行在所部分)を広島村が買い上げ修理。昭和8年には「明治天皇島松行在所」として行在所部分のみ指定史蹟となったが、戦後GHQ による明治天皇聖蹟の文化財指定一斉解除指令より昭和 23年に解除。昭和 43 年には、建物全体を修理・復元し「北海道指定史跡 島松駅逓所跡」となった。昭和 59 年に「史跡旧島松駅逓所」となり、7 年かけて大規模な保存修理工事が実施された。

◆クラーク博士が教え子たちと別れたのは何処?

(1)札幌農学校資料によると、クラーク博士と学生たちは明治10年4月16日「島松駅」で別れたことが確認できる。調所校長はじめ職員、佐藤昌介、大島正健ら一期生等20数名が騎乗し、開拓使本陣前で記念撮影をしている。

(2)駅逓中山久蔵宅で休息し、別れ際に「ボーイズ・ビー アンビシャス」の言葉を残したと語り継がれ、北広島教育員会HPもこれを踏襲している。しかし、①当時の駅逓は千歳郡島松村にあった旧駅逓で、現存の国指定史跡の建物ではないこと、②当時の駅逓取扱人は鶴谷新次郎に交代したばかりで、中山久蔵ではないこと、③中山邸は明治14年行在所になったとき増築されており、クラーク離日時の建物でないことなど問題もある。

(3)「駅逓中山久蔵宅で別れた」説は札幌農学校一期生大島正健の書(クラーク先生とその弟子たち)、ないしはここから孫引きした著作物を典拠としている。初版本は昭和12年に刊行されたが、大島正健はその頃病床にあり子息正満に口述筆記させたと言われる。正健は翌年76歳で没するが、その後も改版増補が重ねられている。因みに、大島正健「クラーク先生」文部省中等国語(昭和22)では、「駅逓中山久蔵宅」ではなく「駅逓の家」となっている。

(4)クラーク博士記念碑は、昭和9年に大島正健・佐藤昌介・宮部金吾ら有志によってクラーク博士と分かれた場所を探るべく島松沢を訪れ、行在所(旧中山久蔵宅)裏の丘に記念碑予定地標識を建てた。時を経て、記念碑は昭和25年に道路脇の現在地に建立。宮部博士は設置場所について「当時とは地状が変わっているのと、諸種の事情で・・・」と述べているが、昭和9年の設置場所選定は妥当なものか、諸般の事情とは何だったのか。

(5)恵庭市昭和研究会「百年100話(村上利雄)」「ふたつの駅逓(林嘉男)」では、いくつかの資料と理由を挙げて、クラーク博士別離の場所は島松川右岸にあった旧駅逓だとする方が整合性ありとしている。

(6)駅逓から坂を上り室蘭街道の先まで見渡せる場所が別離の場所だとする話もあるが、確証はない。

(7)恵庭年代記(恵庭市1997)、新恵庭市史通史編(編纂委員会2022)は、クラーク博士別離の場所を島松駅逓(島松川右岸、恵庭市)としている。

(8)“Boys, be ambitious like this old man.”の言葉が最初に語られるのは、明治27年(1894)札幌農学会学芸会機関誌「蕙林」の安東幾三郎「ウ井リヤム・クラーク」だと言う。安東は大島正健の札幌農学校における講演(明治25)を聴いたのだろうと推察されるが、それにしても、クラーク博士に同行した他の一期生から別離の場面を描写した記録が出ていないのはどうしたことだろう。

資料1 札幌農学校資料「明治十年一月以降取裁録」

「明十六日、教頭クラーク氏出発候ニ付、シママップ驛マデ生徒一同見送リトシテ羅越シ申度キ旨願出候ニ付・差遣シ申度ク此段相伺ヒ候也。十年四月十五日」

資料2 札幌農学校資料「明治十年一月ヨリ日誌」

「四月十六日晴。一、当直井川洌。一、教頭クラーク氏帰国ニ付森源三付添生徒一同嶌松迄見送事。一、通学生徒者豊平橋迄見送ノ事」

資料3 写真「クラーク博士帰国に際し見送りの教職員学生一同(開拓使旧本陣前)」北海道大学北方資料室151

資料4 大島正健著、大島正満補訂「クラーク先生とその弟子たち」1937帝国教育会、その後増補版は教文館など

*札幌の南六里島松駅に達するや、先生は馬をとめて駅逓中山久蔵氏の家に入って休憩し、先生を囲んで別れがたなの物語にふけってゐる教へ子の顔をのぞき込んで一人一人力強い握手をかはし、『どうか一枚の端書でよいから時折消息を聞かせてほしい。では愈々御別れじゃ。元気で常に祈ることを忘れないやうに』と力強い口調で別辞を述べ、ヒラリと馬背に跨ると同時に、“Boys, be ambitious !”と叱呼して長鞭を打ちふるひ、ふりかへりふりかへり、雪泥を蹴立てゝ疎林の彼方にその姿をかき消された。

*島松駅逓中山氏の家は後に明治天皇御巡幸の際の行在所になり、その「明治天皇行在所跡」という石碑が建っている。内部のありさまもクラーク先生が愛弟子達と別れの茶を汲みかわされた折と少しも変わっていないという。昭和九年頃なつかしき島松の地にクラーク先生をしのぶ記念碑を建立しようとの儀が有志の間に起こり、別離の地点を承知している佐藤昌介君を煩わし、宮部君その他北大基督教青年会有志相伴って島松に向い、クラーク先生が馬上から自愛こもるまなざしで学生達に呼びかけた土地を探った。そして建設の地を選定して記念碑建設予定地と佐藤君が墨痕あざやかに記した標杭が建てられた。その後故あってその建設は見合わせになったと聞く。

資料5 大島正健「クラーク先生」文部省 中等国語二(2)1947

*札幌の南六里、千歳に近い島松駅に着するや、先生はうまをとめて駅逓の家に休憩したが、先生を囲んで別れがたなの物語にふけっている敎え子の顔をのぞきこんで、(中略)力強い口調で別辞を述べ、ひらりとうまにまたがると同時に、Boys, be ambitious! と叱呼して長鞭をうちふるい、振り返り振り返り、雪泥をけ立てて疎林のかなたにその姿をかき消された(文部省 中等国語二(2)昭和22年9月8日発行)。

資料6 宮部金吾博士記念出版刊行会編「宮部金吾」岩波書店1953

*ボーイズ・ビー アンビシャス」と激励の一語を残し、クラーク先生が終生の思い出とした札幌農学校生徒と袂を分かった地島松に、師を偲ぶ記念碑建立の儀が、昭和九年頃有志の間に起こった。九年六月十五日全北大総長佐藤昌介男爵を始め、新島名誉教授に私も加わり、北大キリスト教青年会汝羊会有志は島松に向い、クラーク先生が馬上から慈愛籠るまなざしで決別した土地を探った。当時とは地状が変わっているのと、諸種の事情で、明治天皇行在所裏の丘を建設の地と選定し、予定地の標杭を建てた。蝉声に包まれて佐藤男爵が筆をとり、墨痕鮮やかな標杭が建てられた。その後大戦で、一時この案は案のまま放置されるの止むなきに到ったが、戦後私は「北海道教育界のシンボル、クラーク先生の功績を永く讃ふべし」と提唱した。そこで、伊藤前学長、福田道副知事が中心となり、BBAの運動の一環としてこれが実行にとりかかった。昭和二十五年秋以来、島松決別の地と認めらるる道路沿いの地に北大生及び村民の奉仕で、建設基礎工事は進められ、二十五年十二月に記念碑は完成した。

資料7 岩沢健蔵「北大歴史散歩」北海道大学図書刊行会1986

*行くこと、約二時間。島松宿の駅逓中山久蔵宅に到着する。現在は広島町に属し、すぐそばを千歳川支流の島松川が流れている。何回か上りくだりを繰り返すかえす札幌本道の、ここは低地に位置している。駅逓の建物は、いまもある。駅逓で、一同は各々持参の弁当を開いた。

*クラークを語り、その別れの情景や例の国関連した著述を試みる人の全てが、大島のこの書、ないしはここから孫引きした著作物を典拠とすることとなり、ボーイズ・ビー アンビシャスは確乎不滅の金言となってしまうのである。

資料8 札幌市教育委員会編「農学校物語」札幌文庫61、北海道新聞社1992

*札幌の南六里島松駅に達するや、先生は馬をとめて駅逓中山久蔵氏の家に入って休憩し、先生をかこんで別れがたなの物語にふけっている教え子達一人一人その顔をのぞき込んで、『どうか一枚の葉書でよいから時折消息を頼む。常に祈ることを忘れないように。ではいよいよ御別れじゃ、元気に暮らせよ』といわれて生徒と一人一人握手をかわすなりヒラリと馬背に跨り、“Boys be ambitious”と叫ぶなり長鞭を馬腹にあて、雪泥を蹴って疎林のかなたへ姿をかき消された(引用:大島正健「クラーク先生とその弟子たち」)。

資料9 蛯名賢造「札幌農学校」新評論1991

*急勾配の坂をくだると、左側に駅逓中山久蔵の家があり、その前を小川が流れ、島松と恵庭の境をなしていた。小川を渡ると、また勾配の急な坂道をのぼらねばならず、それから先は胆振国であった。 一行は中山の家の前の広場で休憩しながら、クラークを囲んで・・・

資料10 北広島市教育委員会「旧島松駅逓所(国指定史跡)」2023

*歴史の舞台としての駅逓所 明治10年、札幌農学校の教頭であったW・S・クラークは、約9か月の任期を終え米国に帰国する際に中山久蔵宅に立ち寄り、「Boys, be ambitious(青年よ、大志を懐け)」という名言を残しました。明治14年には明治天皇が北海道を巡幸した際の行在所ともなりました(北広島教育委員会HP 2023.3.21)」。

資料11 北広島教育委員会「クラーク博士と旧島松駅逓所」2023

*クラークは、教え子らに「Boys, be ambitious(青年よ、大志を懐け)」という言葉を残し、米国への帰途についたといわれています。この有名な言葉は誰もが知るところですが、その舞台となったのがここ北広島市だったのです。その後、教え子らによってクラークと一行が別れた地に記念碑が建てられることとなりました。昭和26年、当時を知る佐藤昌介らの証言から中山久蔵宅(現在の旧島松駅逓所)付近に「クラーク記念碑」が建てられました(北広島教育委員会HP 2023.3.21)。

資料12 恵庭昭和史研究会「百年100話、恵庭の風になった人々」1997

*クラーク博士の別れた舞台は、札幌農学校資料で島松駅頭とされている。駅頭とは島松駅逓を指すのか、それとも島松駅のことなのか。当時、駅と駅逓は混同されることが多かったから判然としないが、いずれにしても中山久蔵直筆の絵図面は、クラーク博士が恵庭側で別れたことを意味している。それなのに、なぜ北広島側に記念碑が建ったのか。それは恵庭側の島松駅も、島松駅逓も古くから取り壊され、跡形もなくなっているのに対し、中山久蔵の駅逓は、修復されて今もクラーク碑横に残ることに起因すると思われる(第七話「青年よ大志を抱け、クラーク博士は恵庭で叫んだ?」文責村上利雄)。

資料13 林嘉男「ふたつの駅逓、クラーク博士は恵庭で叫んだ」恵庭昭和史研究会2007

*クラーク博士と学生達は春先の泥んこ道を馬に乗って来たわけで、その馬を停める場所は駅逓所の馬留めしかない。さらに昼食をとり、お茶を飲んだとすれば、それは民家というより駅逓所の役割。当時、札幌農学校は北海道本庁に属し、その中に駅逓を所管する勧業課もあり、『四月十六日何名、島松駅逓所に立ち寄る』という先触れが入るわけです。その点からも、そういう施設と用意があった島松駅逓に立ち寄ったと考えるのが妥当だと思われる。明治17年に中山久蔵翁が札幌県の申請書に添付した手書きの図面には、駅逓所の向いに島松駅があり、この島松駅で馬を留めたことは殆ど間違いないと思われる。さらに、明治14年のご巡幸の際には60頭の馬がつながれたという記録がある。

*島松駅略図(明治14年頃御巡幸の際の位置図、巡幸予定地より提出たもの)には、中山久蔵宅が御昼食行在所、恵庭側にあった駅逓所の向い広場に会食所が設けられている。ここが言わば島松駅で、明治10年クラークは博士一行26人が来た島松駅はこの場所にあたる。明治10年当時中山久蔵宅は民家で、26人もの方々を休息させる場所であったかどうか説得力に欠ける。

資料14 恵庭年代記(恵庭市1997)

*教え子たちに「Boys,be ambitious!(青年よ大志を抱け)」この言葉を残して去っていったことはあまりに有名です。そしてその言葉を交わした場所が、本市の島松沢にあった島松駅逓の駅頭でした。

資料15 新恵庭市史通史編2022

*別れた場所については、札幌農学校に関する資料に島松駅逓所であることがわかる記述があり、クラーク博士送別に臨場した佐藤昌介は、後年に島松駅逓で別れたと回顧している。

(久蔵翁写真は「三村名鑑録」1934から引用)

(久蔵翁写真は「三村名鑑録」1934から引用)