エコプロダクツ見学記録。

まずは「エコカー乗車体験」から書こうと思います。

エコプロダクツには何度も来ていますが、「エコカー乗車体験」は初めてでした。

乗車できる車は、トヨタのミライ、ホンダのクラリティー、マツダのアクセラスポーツ、スバルのインプレッサ、三菱のアウトランダーです。

やはり、水素で走る燃料電池車に乗ってみたいと思っていましたが、誰でも同じことを考えるので、ミライとクラリティーは人気があって午前中はいっぱいだとのことです。

あまり待たずに乗れる他の車の中から、マツダのアクセラを選びました。

(乗車体験とは、自分で運転するわけではなく、助手席や後部座席に乗せてもらって、近隣を10分くらい走ってくるものです。)

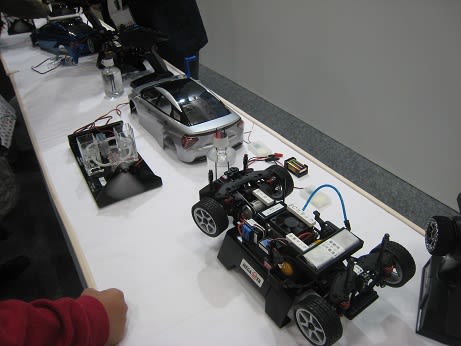

待っている間に、色々な車を撮影しました。

↑

これは、トヨタのMIRAIですね。

昨年、会場内に展示してあったのを見たときは、特別な感じを受けたのですが、こうやって普通に走っているのを見ると、外見からは燃料電池車とガソリン車の区別はつきませんね。

↑

ホンダのクラリティーです。

エコプロダクツに最初に展示されたときには、まだ発売前で、ドアノブがないのっぺらぼうのような車体が展示されていました。未来の車って感じでしたが、これもまた、実際に走るものは普通の感じです。でも、白で、すっきりとしたデザインですね。

そして、クラリティの後ろからやってきたのが、マツダのアクセラスポーツのようです。

ソウルレッドです。

とはいっても、私はこれには乗れず、順番はもっと後です。

これも真赤ですが、スバルのインプレッサのようですね。

待つ人々は、このテントの中で、乗る車別の場所に座って待ちました。

三菱のアウトランダーを写すのを忘れました。車体に字が書いてあって、色はグレーっぽいような青っぽいような、以前、会場内に展示してあったのと同じような車だったと思います。

ミライが戻ってきた。

クラリティも戻ってきた。

あっ、ミライが、オシッコをしています!

ジャバ~っと暖かい水が、クルマの後部左側から地面に落ちてきました。

湯気が立っています。

燃料電池自動車とは、水素で走って、水を排出するそうですが、こんなふうに排出するとは知りませんでした。貴重なものを見ることができました。

さてさて、いよいよアクセラに乗ります。

車内です。

アクセラスポーツ2.2Lクリーンディーゼルということで、かなり力がありそうです。

ディーゼル車は、ガソリン車に比べて、低速での走りだしの加速の力が強いそうです。

カーブを曲がるときなど、ハンドルを切ったときに、乗り心地がよいように、さらなる技術が搭載されているらしい。

画像中のピンクの丸で印をつけたところですが、ハンドルの前方の見やすいところに、透明のプレートがあって、そこにスピードなどの走行情報が表示されているそうです。助手席からは表示内容は見えません。(アクティブ・ドライビングディスプレイ)

このあたりも、かっこいいですね。

黒い光沢のあるプラスチック部分はとてもきれいな質感ですが、バイオエンジニアリングプラスチックスでできています。

石油ではなく、植物由来の原料から作られているそうで、マツダが開発した技術のようです。

成形性がよく、耐久性も高い。

というわけで、乗車体験させていただき、どうもありがとうございました。

やはり、乗り心地はゆったりしていて、余裕のある走りでした。

軽自動車なんかとは全然違いますね。

なかなか、このような車に乗る機会はないので、貴重な体験でした。

(タクシー以外に人の運転する車に乗ったことがなく、しかも助手席に乗ったことはないのだった。)

そういえば、外に出てみてわかったのですが、ビッグサイトって、会議棟からかなり離れているんですね。確かに、あの長い動く歩道をずっと移動してきたわけで、道路も越えてきているわけです。

車の乗り場から公道に出て、左に500mくらい進むと行き止まりで、道路がUターンするようになっており、戻ってきて、乗ったところの前を通過し、その先(有明駅前交差点)を左折して、たぶん湾岸線国際展示場駅の駅前ロータリーを右回りに回って戻ってきて、元の道に右折して帰ってきました。

何書いてるのかわけがわかりませんが、その辺の道路状況も知ることができてよかったです。でも、あっというまに終わってしまいました。

エコカー乗車体験も、やってみてよかったです。