京都府相楽郡笠置町の切山を初めて訪問した日は

この年の1月15日だった。

場所だけでも把握しておきたいと訪れた。

その日は寒垢離の初日。

翌日も寒垢離を行っている。

伺った時間帯はすでに行事を終えていた。

他の人は場から離れていたが、そろそろ引き上げようとしていた社寺総代と前総代がおられた。

訪問した主旨をお伝えてして、毎年の1月15日、16日に行われている切山の寒垢離について教えてもらった。

切山はその1月の寒垢離だけでなく、8月には土用垢離もしている。

土用垢離は7月31日が初日で翌日の8月1日は二日目の作法がある。

基本的な作法は同じであるが、初日との違いは垢離の回数だけである。

寒垢離も同じく初日は午前中に2垢離。

社務所で昼ご飯を済ませた午後は2垢離の作法をするが、二日目は、午前が2垢離で午後は1垢離で終える。

初日の7月31日は、同じ京都府の

京田辺宮津の茅の輪くぐりの取材に、奈良に戻って月ケ瀬嵩ならびに月瀬の他に桜井市の箸中の行事調査もあったから土用垢離は拝見できていない。

集まる時間帯は1月に訪れた際に聞いていた。

朝に集まってきた男たち。

この年は4人の寺社総代に新旧宮守の2人と宮守経験者の7人で構成していた。

初日にあたってはさまざま作業があるがら二日目よりも1時間早めに集まる。

まずは注連縄である。

垢離をする浅間の井戸(あさまのいど)に浅間神社横にある土山に植わる大樹のご神木。

それと籠り堂の名もある社務所床の間に掛ける注連縄である。

井戸用も土山用も長さ1mの注連縄。

床の間は2mの注連縄。

それぞれに1本ずつ掛ける。

床の間に長めに伐った葉付きの篠竹(シノチク)を左右2本立てる。

土山盛りに挿す御幣は7本。

50cm程度に伐った篠竹(シノチク)に挟んで立てる。

その数は7本。

垢離をする人数分の本数である。

ちなみに切山では篠竹(シノチク)を「ジク」と呼んでいた。

これらは垢離を始める前に調整ならびに設営をしておいたという。

この日は二日目。

籠り堂とも呼ばれる社務所の床の間に浅間神社に供える神饌を供えていた。

神饌は洗米、塩にお神酒。

床の間には浅間神社で灯す行灯もある。

床の間に掲げた掛軸は2幅。

関東の

富士山本宮浅間大社から賜った掛軸である。

左側に書けたのが富士浅間大神(ふじせんげんおおかみ)。

右は木花咲耶姫(さくやこのひめ)のお姿である。

掛軸の前に立てているのは3本の金の御幣。

切山に鎮座する氏神社の八幡宮に末社の高良神社、御霊神社に相当する。

なお、床の間付近に立てている詞札がある。

これより始める垢離取りの詞章に浅間神社の参拝真言、般若心経である。

他にも籠り堂の参拝に詠みあげる神名帳詠みもある。

時間ともなれば社務所で着替えた7人は白装束姿。

白足袋に白色の鼻緒草履を履いて出発する。

行灯を手にした人を先頭にみなが揃って浅間の井戸に向かう。

大樹に囲まれた鬱蒼とする森林帯。

井戸手前の参道に鎮座する浅間神社に立ち寄る。

水垢離を終えてからすぐさま作法されるご真言の前に供える神饌や行灯である。

その場に浅間神社の参拝真言の詞札も立てていた。

先に奉っておいて、向かった先が水垢離をされる浅間の井戸である。

浅間の井戸と呼ばれているが、場は八幡宮谷川から谷水を引いた水溜め場である。

水溜め場は砂防指定地の傾斜地にある。

かつては山地傾斜地に設えた石囲いの水溜場。

竹樋で谷水を引いていた。

井戸の周りに板を作法していた。覆い屋などもない状態に冬場に行われる寒垢離は辛かったという。

その当時の状況は、富士市立博物館学芸員の志村博氏が調査・報告された

調査報告書が詳しい。

現在は東屋型の覆い屋が建築されたから直接の風当たりは受けることはない。

ただ、夏場はともかく、冬場の寒垢離はやはり寒くて、谷水はとても冷たいという。

地すべり対策が主たる

事業の砂防工事は平成13年度から始まって平成26年度に終えた。

その事業に相まって建築された東屋(垢離堂とも)である。

建築された東屋の水溜め場はコンクリートで固めている。

これまでは谷そのものの傾斜地であったが、水平に保たれた場になった。

谷水を堰き止めていた口栓を開けると流れてくる。

ある程度の水深になるまでは時間を要する。

しばらく待てば一定量になる。

水垢離をするには立ったままでもできないし、座ったままでもできない。

板を置いてそこにひざまずく。

一同が並んだところで、垢離始めに手水で清める。

この日の導師を務める代表は一人、一人に谷水を掬った柄杓を手元に運ぶ。

導師以外の6人が清めたら、柄杓は他の人に譲って導師も清めた。

手を清めたら口を濯いで身を清めた。

では、始めますと合図があって始まった水垢離に詞章がある。

「ヒー フー ミー ヨー イツ ムー ナナ ヤツ」と八ツ唱える際に掌で水を掬って飛ばす。

前方でなく右手で掬った場合は左側に。

左手で掬った場合は右側に飛ばす、という感じで八回繰り返し、連続して「ナムセンゲン(南無浅間) ナムダイボーサツ(南無大菩薩)」を唱える間も水垢離をする。

これを33回も繰り返す。

33回目のときの水垢離速度はやや緩めて終える。

33回繰り返して1垢離。

およそ5分間であった。

夏場は汗を流すほどの運動量である。

1垢離したら、10分ほどの一旦休憩。

続けて2垢離目の作法をする。

では、お願いしますと合図がかかって始まった。

「ヒー フー ミー ヨー イツ ムー ナナ ヤツ ナムセンゲン(南無浅間) ナムダイボーサツ(南無大菩薩)」の唱え詞にチャプチャプの水垢離音が谷間に広がる。

33回の垢離が終わればまた静かな山間地の姿に戻る。

耳を澄まさなくとも野鳥の囀りが聞こえてくる。ホトトギス、イカル、シジュウカラなどの野鳥が鳴く音色に混じって、カナカナカナカナ・・・ヒグラシが鳴らす音も聞こえてくる。

切山に冬場の寒い時季に行われる寒垢離と夏場は土用垢離をしていると教えてくださった人がいる。

平成28年の8月24日に行われた奈良市都祁上深川の富士垢離である。

上深川の富士講の人たちが垢離されると知って来たという大阪在住のF夫妻が、切山の垢離を拝見したことがあるという。

実は、夫妻の話しを聞くまでもなく、切山の寒垢離・土用垢離は先に挙げた『

京都府笠置町に伝わる富士垢離について』を事前に読んでいたからある程度のことは把握していた。

「ヒー フー ミー ヨー イツ ムー ナナ ヤツ ナムセンゲン・・・」に唱える1から8までの数値である。

富士講或いは浅間講とも呼ばれる講中が夏場の暑い時季に、近くの川に入水する水行がある。

これまで拝見してきた奈良県内の事例である。

奈良市都祁の上深川富士講が営む

富士垢離、奈良市阪原町の阪原

富士講の富士垢離。

また、神社祭祀を務める宮座中が所作される奈良市

柳生下町および

柳生町の土用垢離がある。

平成29年の5月30日に出かけた奈良市教育委員会史料保存館。

「奈良町信仰・講の行事とその史料」

展示企画展で学ばせてもらった富士講行事である。

現在は面影すらないが、次の一文を遺した史料があるらしい。

その一文にあった「南都では、富士登拝のかわりに在所の川に入って入水。身を清める垢離を行う富士垢離が行われていた」である。

奈良町では「毎年六月に吉城川に入って富士講中が垢離をしていたという記録がある」とあった。

何十年も前に途絶えた曽爾村

小長尾のセンゲンサンも水垢離をしていた。

川水をかける回数は伝わっていないが、水行に身支度した白装束姿を思い出す長老もおられた。

小長尾の水行の場は曽爾川とも呼ぶ正連寺川であった。

当時、小長尾にあった土用垢離を浅間講はその行事を「

センゲンサン」で呼んでいた。

富士講でなく浅間講であった。

切山の水垢離の回数は8回。

私が取材してきた奈良県の富士垢離或いは土用垢離の回数もまた同じ8回。

8回に意味があるとわかったのは、私が公開したブログ記事を読んでくださった

大谷正幸氏の教えである。

岩田書院から発刊した『富士講中興の祖・食行身禄伝 中雁丸豊宗『冨士山烏帽子岩身禄之由来記』を読む』の著者である。

論文も多く執筆されている氏が云うには「8」は富士山頂の八つの峰(

八神峰)にあるという。

八つの峯を「八葉」と呼ぶこともあるそうだ。

神仏習合に由来する「八葉」は仏教でいうなら八葉蓮華である。

富士山頂の八峰を神仏にたとえた富士信仰。

八つの謎は山頂にあり、ということであった。

33回繰り返した水垢離を終えたら栓を抜いて溜めていた水を流すこの日の午後は3度目の垢離をするが、それまで水を溜めたままにするのでなく、すっかり流して綺麗にしておく。

午後になれば、また東屋に来る。

到着したら、また口栓を開けて新しい谷水を引くのである。

水抜きを終えたら参道にある浅間神社に下っていく。

先に塩、米、お神酒を供えていた。

行灯に火を点けて導師が前に。

手を合わせて拝む詞章は、「キミョウチョウライ(帰命頂礼) サンゲーサンゲー(※ザンゲーザンゲー) ロッコンショウジョウ(六根清浄) オオ(大)ムネ ハツダイ コンゴンドー(金剛堂) フージ(富士)ハセンゲン(浅間) ダイニチ ニョーライ(大日如来)」に「ナムセンゲン(南無浅間) ダイボーサツ(大菩薩)」である。

唱える前にすべきことは神事拝礼。

2礼、2拍手、1礼をしてから唱える。

まずは、「キミョウチョウライ(帰命頂礼) サンゲーサンゲー(※ザンゲーザンゲー) ロッコンショウジョウ(六根清浄) オオ(大)ムネ ハツダイ コンゴンドー(金剛堂) フージ(富士)ハセンゲン(浅間) ダイニチ ニョーライ(大日如来)」を連続して5回唱える。

引き続き、「ナムセンゲン(南無浅間) ダイボーサツ(大菩薩)」を5回唱えたら、再び神事拝礼。

2礼、2拍手、1礼をして浅間神社の参拝を2分間で終えた。

ちなみに現浅間神社の建之は平成十年六月吉日と刻印があった。

午後の参拝までは時間がある。

八足台だけ残して籠り堂に戻って切山に関わる神名帳を詠みあげる。

杖の世話になっていた長老は正座ができない身。

膝や腰に持病を抱える人もいるが、正面に掲げた富士浅間大神、木花咲耶姫に向かって、先ほど参った浅間神社のご真言同様に、「キミョウチョウライ(帰命頂礼) サンゲーサンゲー(※ザンゲーザンゲー) ロッコンショウジョウ(六根清浄) オオ(大)ムネ ハツダイ コンゴンドー(金剛堂) フージ(富士)ハセンゲン(浅間) ダイニチ ニョーライ(大日如来)」を連続して5回。引き続き、「ナムセンゲン(南無浅間) ダイボーサツ(大菩薩)」を5回、唱和した。

そして、最後に神名帳を詠みあげる。

「天照皇大神宮、八幡大神宮、春日大神宮、御霊(ごりょう)大神宮、高良(こうら)大神宮、弁天大神宮、九頭(くじつかみ)神社、津島神社、水神宮、山の神様、道楽神社 切山区に 鎮座まします神々様・・・切山中の氏子、家内安全、無病息災、五穀豊穣にしてくださるよう願い奉る」と締めて神事拝礼。

2礼、2拍手、1礼で終えた。

こうして午前の部の2垢離を済ませた7人はお茶をいただき一服。

注文していた料理をいただいて、ヒンネ(昼寝)をする。

午後の部の1垢離を始めるまでの時間を籠り堂で過ごす。

こうした在り方は、奈良市都祁の上深川も奈良市の阪原も同市柳生町、柳生下町もみな同じ。

これこそ籠りの在り方である。

その間は一旦切山を離れて取材する私どもも昼食できる場に移動した。

再びやってきた切山。

ヒンネを済ませて身体はすっきりしたという。

白装束に着替えて午前の垢離と同じように作法をする。

先に浅間神社にお供え。

東屋(垢離堂とも)に入って水垢離。

柄杓で掬った水で手を清めて口を濯ぐ。

そうしてから始める1垢離。

「ヒー フー ミー ヨー イツ ムー ナナ ヤツ ナムセンゲン(南無浅間) ナムダイボーサツ(南無大菩薩)」。

これを33回。

途切れることなく繰り返す

水垢離である。

導師の手が動いていた。「・・・ナムダイボーサツ」と唱えてすぐに動く掌。

よく見れば、何かを動かしているようだ。

終わってから聞いた掌の動き。

それは33回の数取りである。

左手にもっていたカウンターを動かしていたのだった。

かつては大きな葉と小さな葉の組み合わせて数えていたという。

大きい葉は大の位。

小さな葉は小の位の数取りであったろう。

ちなみに垢離(取り)の目的である。

垢離とはその字のごとくである。

神仏への祈願や祭りなどの際に、冷水を浴びて身を清めるとある。

清浄な水を利用して不浄を取り去る行為。

川に入水するなど、禊ぎでもあるが、回数はなぜに33回なのだろうか。

富士講や浅間講に限らず、33回とする地域は多い。

大宇陀地方の栗野で行われている垢離は33回。

隣村の野依もそうであった。桜井の瀧倉、修理枝もかつてしていた願掛けの在り方。

奈良市都祁相河町では薬師籠りに33回の垢離取りをしていた婦人も居たが、いずれも何故にその回数なのか知る人はいなかった。

かつての水垢離は身体に水を浴びて行をしていた。

頭から水を被る行であったという。

水垢離を終えたら午前の部と同じように浅間神社に参る。

「キミョウチョウライ(帰命頂礼) サンゲーサンゲー(※ザンゲーザンゲー) ロッコンショウジョウ(六根清浄) オオ(大)ムネ ハツダイ コンゴンドー(金剛堂) フージ(富士)ハセンゲン(浅間) ダイニチ ニョーライ(大日如来)」を連続して5回唱えて、引き続き、「ナムセンゲン(南無浅間) ダイボーサツ(大菩薩)」を5回。

八足台も行灯もすべて引き上げる。

次は籠り堂で行われるご真言に神名帳の詠みあげ。

「キミョウチョウライ(帰命頂礼) サンゲーサンゲー(※ザンゲーザンゲー) ロッコンショウジョウ(六根清浄) オオ(大)ムネ ハツダイ コンゴンドー(金剛堂) フージ(富士)ハセンゲン(浅間) ダイニチ ニョーライ(大日如来)」を連続して5回。

引き続き、「ナムセンゲン(南無浅間) ダイボーサツ(大菩薩)」を5回。

「天照皇大神宮、八幡大神宮、春日大神宮、御霊(ごりょう)大神宮、高良(こうら)大神宮、弁天大神宮、九頭(くじつかみ)神社、津島神社、水神宮、山の神様、道楽神社 切山区に 鎮座まします神々様・・・切山中の氏子、家内安全、無病息災、五穀豊穣にしてくださるよう願い奉る」と締めて神事拝礼。

2礼、2拍手、1礼をもって二日間に亘って行われた土用垢離を終えた。

この年の1月15日に訪れた際に聞いていた在り方がほぼわかった。

そのときに云った「寒垢離も土用垢離も、作法に詞章唱和はまったく同じ。二日間とも見ても同じやから・・」がよくわかるが、写真は撮りようによって違いがでる。

撮影者の腕がものいう取材であった。

二日間に亘って行われた長丁場の垢離を終えた一同はお神酒をいただいて一段落された。

左方の合間に切山の年中行事を教えていただく。

一つは

4月3日に行われる節句である。

ヒシモチを供える節句はこの年に取材させていただいた。

気になるのは正月の1月1日に行われる元日祭である。

この日は切山の初祈祷。乱声(らんじょう)と呼ばれる作法がある。

乱声は仏事。

かつては神宮寺があったという証拠である。

朝早くに集まる寺社総代に宮守さん。

ごーさんと呼ばれる宝印がある。

“午王 八幡宮 宝印“の文字があるというごーさん札にその宝印をもって朱印を押している。

そのごーさん札は柳の枝に挟んで供える。

本社殿に登って般若心経を二百巻唱える。

心経10巻でも長いのに二百巻も所作されると思いきや、「ヤーテ ヤーテ」の繰り返しだという。

単調であるが、百巻目と二百巻目に鈴を鳴らすそうだ。

その間、である。

籠り堂に待機していた人は柳の枝木で縁板を叩く。

その際に揚げる「ランジョー」。

叫ぶように声を揚げるというから、オコナイの作法に違いない。

また、正月三日間は自宅から布団を運んで籠りをしていた。

亥の日である。

初穂にウスヒキをした米は糯米であろう。

亥の子の餅を搗いていたその日は宮司が出士されて神事をしていた。

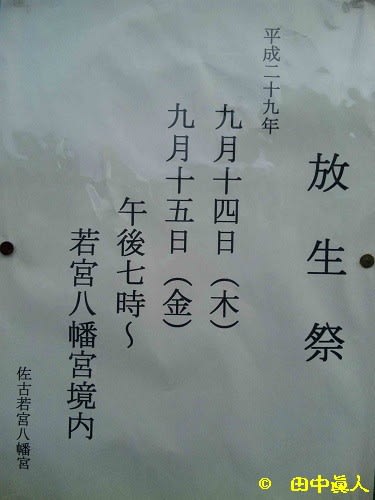

8月28日は二百十日の願掛け。

数週間後の9月15日は願すましがあるという切山は山間地。

鹿に猿、猪、狐にヌートリアまでがやってきて切山の田畑を荒らしているという。

(H29. 8. 1 EOS40D撮影)