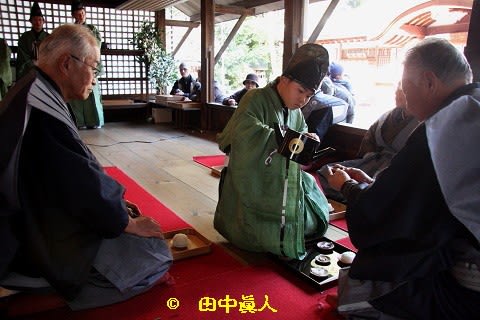

いごもり祭の2日目は、与力座が朝に集まって座料理の調整から始まっていた。

午前中いっぱいは座中が詰めて準備を整えた。

その途中に、古川座本家に伺い、饗応の場に来ていただくよう七度半の呼び遣いをもって招聘した。

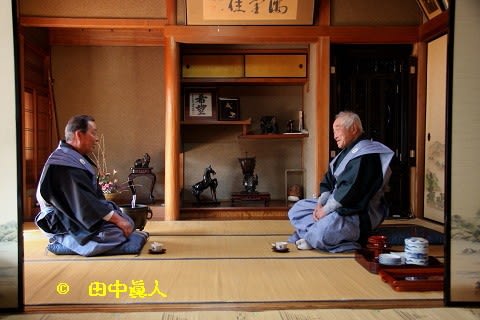

午後は、古川座、尾崎座、歩射座(びしゃざ)の三座中をもてなす饗応の儀。

そして五穀豊穣、家内安全を願って祈願申し上げた。

長時間に亘った座の儀式に御田の式を無事に終えてほっとする間もなく次の準備のための作業に移った与力座の座中。

ゆっくり落ち着く間もない夕暮れの時間帯は、一年前に収めていた四脚門の勧請縄の取り換えである。

長い梯子を架けて門の梁上に登った2人。

この時間帯の四脚門内部は暗がり。

2人作業の状態を記録するにはストロボの力を借らざるを得ない。

ぐるぐる巻きにしていた一年前の勧請縄は2本。

古川座の勧請縄と歩射座の勧請縄である。

風雨に晒されることなく枯れていった二座の勧請縄。

古川座の勧請縄は、房などすべての材は樒を用い、弓矢は竹製。

一方、歩射座の勧請縄の材は涌出宮に自生するヤブニッキ。

生木状態のヤブニッキはとても気持ちの良い香りがある。

葉っぱを折ればもっと香しくなる。

以前、参加していた大和郡山市少年自然の家主催事業の自然観察会に参加していた。

矢田山丘陵のある一角に自生していたヤブニッキ。

指導先生の目利きで探してくれたヤブニッキ。

あのときに嗅いだ香りはとても心地よかったことを覚えている。

そのことはともかく、そろりそろりと下ろしていく旧の勧請縄。

枯れて零れた葉っぱの残欠がぼろりぼろりと零れ落ちて四脚門下に広がった。

樒やヤブニッキは枯れているが、稲藁で作った勧請縄はほぼ一年前と同じ風合いである。

すぐにわかる材の違いである。

四脚門から降ろした勧請縄を広げて、早速始まった作業がある。

板元や古老役が鋏を持つ手が動く。

勧請縄の縄でなく、ヤブニッキである。

しっかり葉が残っている枝を探してはパッチンと鋏で伐り落とす。

それを傍に置いたコウジブタに納めていく。

何本も、何本も伐っては置いていったヤブニッキは山のように盛る。

写真でもわかるように手前の勧請縄は色が違う。

枯れても色でわかる樒の色。

その樒より濃い色合いがヤブニッキ。

葉っぱの色合いも違うから見分けやすい二座の勧請縄である。

七杷半採りも枝伐りしたヤブニッキ。

どうぞ匂ってください、と云われて鼻で嗅いでみる。

葉、枝とも甘く香しいヤブニッキ。

たくさん盛ったヤブニッキは今深夜の神事にある「御供炊き神事」で、焚き付け柴に用いられる。

焚き付けたとたんにパチパチと燃え上がり、煙も立ち上るが、それよりも艶めかしいほどにヤブニッキの香りに包まれるらしい。

その体験をするのは宮司と二人の御供炊き役だけである。

座中がヤブニッキ選別をしているときである。

ここにあると声をかけてくれたのが、京都府文化財保護指導員Aさんである。

歩射座の勧請縄に括りつけていたヤブニッキ製の弓・矢だ。

奇麗な姿で残っていた弓・矢。Aさんの話によれば、見つけた者は持ち帰ることができるという。

Aさんの役割は、文化財保護関連業務の関係で、京都府指定無形民俗文化財に指定されている「いごもり祭」の実施状況を観察する立場。

祭具、用具なども検証する。

ヤブニッキを選別した旧の勧請縄は廃棄・焼却することになる。

文化財記録として保存することもある。

何度か採取しているので、これは貴方に、ということでありがたくいただいた。

こうしたケースに遭遇すること多々あり、焼却或いは捨てるとわかった場合は、主催者に了解をいただいて入手、自宅保存している。

いずれ時期をみて、関係する民俗博物館に寄贈する考えで保管・保存してきた。

京都の事例であるが、比較研究のためにも必要となる用具、祭具は後々に貴重なものになるだろう。

もう一つ確認しておきたい勧請縄の特徴である。

前日の17日。

両座の勧請縄架けに立ち会い、撮影していたときである。

中央辺りによじって作った瘤のような突起物が男根、と云われたが、どこにあるのか見つけられなかた。

そのことを思い出して、探してみたら・・・これだったのか、とわかる捻じり瘤だった。

話によれば、かつて江戸時代のころは瘤ではなく、はっきりとわかる男根の形だったそうだ。

江戸時代から明治時代。

明治維新後である。

公衆衛生上よろしくない、ということで、今のような形に切り替えたそうだ。

弓・矢はもう1組ある。

古川座の弓・矢は竹製。

これもまた見つけたものが持ち帰ることができる。

これも、といただくわけにはいかず、もう一人の客人の手に手渡された。

こうしてヤブニッキ選別作業が終われば、前日に架けられた新の勧請縄を取り換える。

青々とした樒にヤブニッキの葉に包まれた勧請縄を持ち上げて、四脚門の本柱を渡す冠木の上に待っていた役の人に渡された。

巻きを入れて仕立てた勧請縄は、こうしてまた参拝するすべての人が頭を下げて勧請縄を潜る際に、清めてくださるのだろう。

一年間、潜る度の清めは、たいへんありがたいことである。

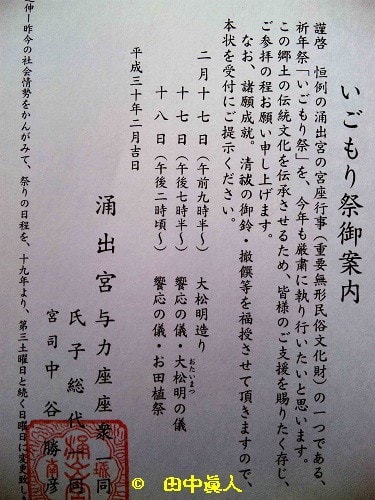

ところで本日の取材にある書面を手にしていた女性がおられた。

書面は報告書の写しであるように思えた。

お若いので民俗を調査されている大学生、それとも学芸員さんのように思えた。

お声をかけたらそうではなく、市井の人であった。

趣味が高じて、わざわざ東京から足を運んで現地で拝見する。

その在り方に論文若しくは民俗報告書を丹念に読んで臨まれる。

すごい人がいるものだと感服した。

その女性が手にしていた書面は昭和初期の(京都民俗萌芽期)の民俗を記録した井上頼寿著の「京都民俗史(平凡社刊)」であるのか、それとも京都府教育委員会編集・発刊の「京都の田遊び調査報告書」であろうか。

その女性が運営されているブログがある。

毎回記録される「菊約の京都ブログ」。

京都文化を誘ってくれる菊約さんが紡ぐブログは、大いに参照させていただいたこと、この場を借りて感謝申し上げる次第だ。

また、「京都の民俗学の父と言われる井上頼寿氏が中心となって、始めは精華町にある祝園神社の「いごもり祭」を調べに来た。その時に棚倉の方でも、同じような火を使った祭りがあるとの話が出てきて、こちらの方へも調査が入った・・・・云々」と書かれた「切れ切れ爺さんの徒然撮影&日記」も参照した。

(H30. 2.18 EOS40D撮影)

午前中いっぱいは座中が詰めて準備を整えた。

その途中に、古川座本家に伺い、饗応の場に来ていただくよう七度半の呼び遣いをもって招聘した。

午後は、古川座、尾崎座、歩射座(びしゃざ)の三座中をもてなす饗応の儀。

そして五穀豊穣、家内安全を願って祈願申し上げた。

長時間に亘った座の儀式に御田の式を無事に終えてほっとする間もなく次の準備のための作業に移った与力座の座中。

ゆっくり落ち着く間もない夕暮れの時間帯は、一年前に収めていた四脚門の勧請縄の取り換えである。

長い梯子を架けて門の梁上に登った2人。

この時間帯の四脚門内部は暗がり。

2人作業の状態を記録するにはストロボの力を借らざるを得ない。

ぐるぐる巻きにしていた一年前の勧請縄は2本。

古川座の勧請縄と歩射座の勧請縄である。

風雨に晒されることなく枯れていった二座の勧請縄。

古川座の勧請縄は、房などすべての材は樒を用い、弓矢は竹製。

一方、歩射座の勧請縄の材は涌出宮に自生するヤブニッキ。

生木状態のヤブニッキはとても気持ちの良い香りがある。

葉っぱを折ればもっと香しくなる。

以前、参加していた大和郡山市少年自然の家主催事業の自然観察会に参加していた。

矢田山丘陵のある一角に自生していたヤブニッキ。

指導先生の目利きで探してくれたヤブニッキ。

あのときに嗅いだ香りはとても心地よかったことを覚えている。

そのことはともかく、そろりそろりと下ろしていく旧の勧請縄。

枯れて零れた葉っぱの残欠がぼろりぼろりと零れ落ちて四脚門下に広がった。

樒やヤブニッキは枯れているが、稲藁で作った勧請縄はほぼ一年前と同じ風合いである。

すぐにわかる材の違いである。

四脚門から降ろした勧請縄を広げて、早速始まった作業がある。

板元や古老役が鋏を持つ手が動く。

勧請縄の縄でなく、ヤブニッキである。

しっかり葉が残っている枝を探してはパッチンと鋏で伐り落とす。

それを傍に置いたコウジブタに納めていく。

何本も、何本も伐っては置いていったヤブニッキは山のように盛る。

写真でもわかるように手前の勧請縄は色が違う。

枯れても色でわかる樒の色。

その樒より濃い色合いがヤブニッキ。

葉っぱの色合いも違うから見分けやすい二座の勧請縄である。

七杷半採りも枝伐りしたヤブニッキ。

どうぞ匂ってください、と云われて鼻で嗅いでみる。

葉、枝とも甘く香しいヤブニッキ。

たくさん盛ったヤブニッキは今深夜の神事にある「御供炊き神事」で、焚き付け柴に用いられる。

焚き付けたとたんにパチパチと燃え上がり、煙も立ち上るが、それよりも艶めかしいほどにヤブニッキの香りに包まれるらしい。

その体験をするのは宮司と二人の御供炊き役だけである。

座中がヤブニッキ選別をしているときである。

ここにあると声をかけてくれたのが、京都府文化財保護指導員Aさんである。

歩射座の勧請縄に括りつけていたヤブニッキ製の弓・矢だ。

奇麗な姿で残っていた弓・矢。Aさんの話によれば、見つけた者は持ち帰ることができるという。

Aさんの役割は、文化財保護関連業務の関係で、京都府指定無形民俗文化財に指定されている「いごもり祭」の実施状況を観察する立場。

祭具、用具なども検証する。

ヤブニッキを選別した旧の勧請縄は廃棄・焼却することになる。

文化財記録として保存することもある。

何度か採取しているので、これは貴方に、ということでありがたくいただいた。

こうしたケースに遭遇すること多々あり、焼却或いは捨てるとわかった場合は、主催者に了解をいただいて入手、自宅保存している。

いずれ時期をみて、関係する民俗博物館に寄贈する考えで保管・保存してきた。

京都の事例であるが、比較研究のためにも必要となる用具、祭具は後々に貴重なものになるだろう。

もう一つ確認しておきたい勧請縄の特徴である。

前日の17日。

両座の勧請縄架けに立ち会い、撮影していたときである。

中央辺りによじって作った瘤のような突起物が男根、と云われたが、どこにあるのか見つけられなかた。

そのことを思い出して、探してみたら・・・これだったのか、とわかる捻じり瘤だった。

話によれば、かつて江戸時代のころは瘤ではなく、はっきりとわかる男根の形だったそうだ。

江戸時代から明治時代。

明治維新後である。

公衆衛生上よろしくない、ということで、今のような形に切り替えたそうだ。

弓・矢はもう1組ある。

古川座の弓・矢は竹製。

これもまた見つけたものが持ち帰ることができる。

これも、といただくわけにはいかず、もう一人の客人の手に手渡された。

こうしてヤブニッキ選別作業が終われば、前日に架けられた新の勧請縄を取り換える。

青々とした樒にヤブニッキの葉に包まれた勧請縄を持ち上げて、四脚門の本柱を渡す冠木の上に待っていた役の人に渡された。

巻きを入れて仕立てた勧請縄は、こうしてまた参拝するすべての人が頭を下げて勧請縄を潜る際に、清めてくださるのだろう。

一年間、潜る度の清めは、たいへんありがたいことである。

ところで本日の取材にある書面を手にしていた女性がおられた。

書面は報告書の写しであるように思えた。

お若いので民俗を調査されている大学生、それとも学芸員さんのように思えた。

お声をかけたらそうではなく、市井の人であった。

趣味が高じて、わざわざ東京から足を運んで現地で拝見する。

その在り方に論文若しくは民俗報告書を丹念に読んで臨まれる。

すごい人がいるものだと感服した。

その女性が手にしていた書面は昭和初期の(京都民俗萌芽期)の民俗を記録した井上頼寿著の「京都民俗史(平凡社刊)」であるのか、それとも京都府教育委員会編集・発刊の「京都の田遊び調査報告書」であろうか。

その女性が運営されているブログがある。

毎回記録される「菊約の京都ブログ」。

京都文化を誘ってくれる菊約さんが紡ぐブログは、大いに参照させていただいたこと、この場を借りて感謝申し上げる次第だ。

また、「京都の民俗学の父と言われる井上頼寿氏が中心となって、始めは精華町にある祝園神社の「いごもり祭」を調べに来た。その時に棚倉の方でも、同じような火を使った祭りがあるとの話が出てきて、こちらの方へも調査が入った・・・・云々」と書かれた「切れ切れ爺さんの徒然撮影&日記」も参照した。

(H30. 2.18 EOS40D撮影)