曇りがちでも、暑さ復活・・・のようです。

(一昨日・6日の続き・・・)

午前中、私鉄駅前のレトロな映画館で、ジモッティ映画を鑑賞後、私鉄駅デパートの駐車場に留め置いた車で、宇都宮美術館へ。

この美術館は、相方のお気に入りの美術館でもあって。

美術館併設のランチと企画展が目的です。

まずは、ランチ(このレストランは、企画展に因んだアートなランチも楽しめるようです)。

よく手入れされた山林を眺めながら、ランチできます・・・。

この日(6日)は、最高気温20℃前後で、連日の猛暑から一変・・・寒いくらいでしたので、温かいお料理が食べたかったのですが・・・。

時期的にも、スープは、冷製・・・寒い・・・(サラダも冷え冷えの・・・グリーンサラダ・・・当然か・・・)。

メインは、グリルでしたが、ソースは、冷製・・・。

そして、県人嗜好の塩味の強い調味。

相方ひとこと・・・。

『過去のトラウマ再現だねぇ・・・。真夏日の中に、ぽつんと寒い日があって、供される料理が、全部冷製で、温かいものは、食後の珈琲だけだったという・・・ワタシのお誕生日会のあの食事・・・。』

やっぱり、映画『キスできる餃子』を鑑賞したあとは、ギョーザ・ラーメンにすべきだった・・・!市内には、それなりのお店が多々あったのに。

食事の温度は、大切です。

さて。

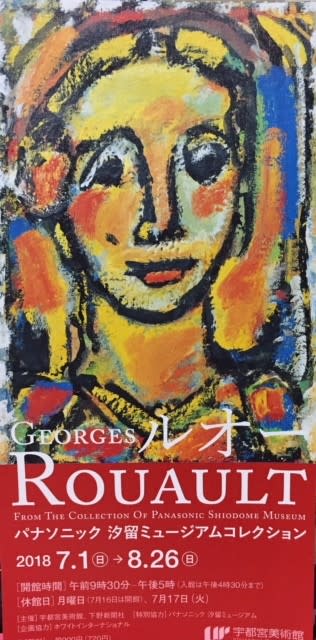

食事のあとは、ルオー展です。

今回のルオー展は、汐留パナソニックミュージアムの所有で、以前、ギュスターヴ・モローと抱き合わせで、相方と鑑賞に行ったのですが、再見。

私的には、ルオーは、二の次で、やはりモローの方が好きなのです。

対照的なルオーとモローのタッチですが・・・。

相方曰く・・・。

『そうなんだよね~。一見、小学生でも・・・って感じの絵なんだけどさ。何かが違うっていうか・・・。』

宗教画という点では、ルオー、モローともにテーマが一緒なのです。

幻のように美しいモローとは、対照的なルオーの色使いはインパクトがあります。

原色の赤、青のうつくしさは、際立っていました(実は、汐留パナソニックミュージアムでのモロー・ルオー展では、私は、モローにばかり目が、いってしまい、ルオーは、ぶっちゃけ、どうでもヨカッタんですが、改めて焦点を当てると違う感じ方になりました)。

企画展のあとは、常設展で、こちらは、いつものシャガールがお出迎え。

地元出身の画家、芸術家の作品をメインに展示されています。

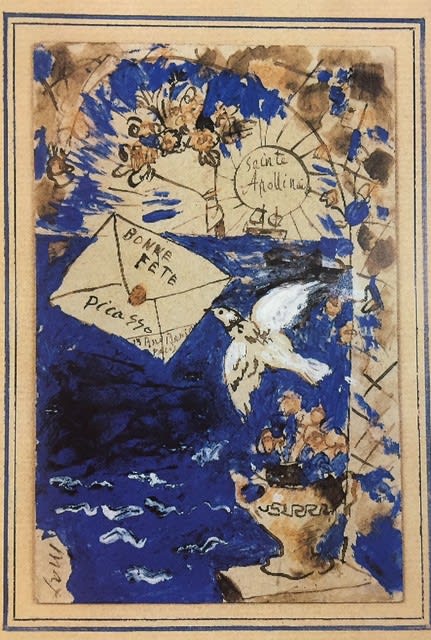

ミュージアムショップで、相方は、大好きな陶器に目がいってしまい、ショップの職員さんと陶器談義にはいってしまいましたので、私は、絵葉書等購入。

ピカソの『鳩』シリーズ。

美術館を後に、木立が、傘がわりで、梅雨のようなシトシト雨でも、傘をささずに、駐車場迄。

森の中の美術館梅雨(梅雨明け宣言でちゃったケド、戻り梅雨のようで?)編。