訪問日:令和5年5月21日(日)

地元山陽新聞に、倉敷美観地区の倉敷川に数年ぶりにコブハクチョウのひなが生まれたとの記事が掲載されていました。これは見に行かなくてはと出かけることにしました。

1時間ほどで現地に到着、近接の駐車場は料金が高いので、少し離れたパーキングに駐車して、通りまで歩きました。何よりも天気がよく岡山県一の観光地、多くの観光客の姿がありました。

(阿智神社)

駐車場から路地を進み、本町通りに出ると、どのお店にも提灯(御神燈)が下がっていました。

この日は、阿智神社の春祭りだそうです。それなら阿知神社へ行ってみようと、長い石段を上がると、本殿では、結婚式が行われていました。

幸せを少しだけもらって、美観地区方面に歩くと、井上家住宅がありました。いつもいつになったら修復が終わるのだろうと思っていましたが、やっと最近終了したのです。

これは見学してみなくてはと、‘ひな’に会う前に少し訪ねてみることにしました。

コインパーキングから路地を抜けて本町通りに出ます

倉敷川畔の北にある本町通りは、町家が立ち並んでおり、江戸時代の面影を多く残す町並みとなっています。

とても美しい町並み 緩やかにカーブしている 御神燈は阿智神社の春祭り

本町通りには、造り酒屋や、畳屋など郷愁ある店が今も残っています

平翠軒は、店主のこだわりで全国から集めた逸品が並ぶ

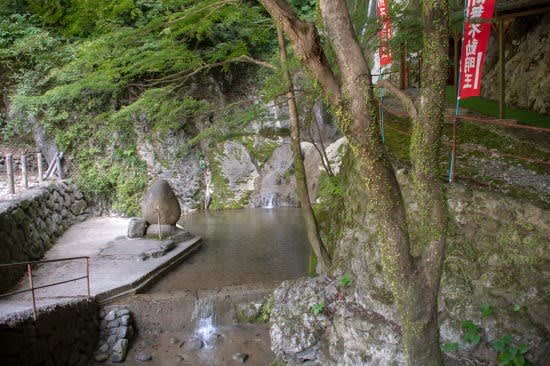

阿智神社の手水舎 お花がいっぱい生けられていました。ほんとに華やかです。

随神門の向こう側では、神前結婚式が執り行われていました。阿智神社は倉敷の総鎮守、

手水舎から少し西方面に移動すると、倉敷の町並が見渡せる場所があります。阿智神社のある鶴形山は、標高30数mですが、古代この山の南の裾は瀬戸内海の一部で波がひたひたと打ち寄せていました。

神社は海上交通の守護神として信仰され、旧拝殿の天井には羅針盤の絵が描かれています

ワンちゃんの散歩。日課でしょうか、急な坂道でも慣れた走りです

(井上家住宅)

本町通りの井上家、建てられたのは1721年の江戸時代の中期で、暴れん坊将軍の吉宗の時代です。倉敷で国指定重要文化財に指定されている、井上家、大橋家、大原家の中でも一番古いのだそうです。

ガイドの方にいろいろ説明していただきました。その方に、「ぶっちゃけた話」と裏話や秘話を連発してお話し頂いたので、とても楽しく時間を過ごすことができました。

公開されているのは、母屋一階のみで、後ろに控えている三階建ての土蔵など別棟は現在も使用されており、非公開となっていました。網代天井や、目につかないところに敷設されている耐震設備には感心しました。

町並みが現在のように残されているのは、火事に対する備えに町を挙げて取り組んだことの結果だそうです。

とても天気の良い一日。玄関先の向こうに多くの人の姿があり、癒しの空間から日常に戻る感じを覚えました。

修復が終了し、一般公開が始まりました。井上家住宅は、倉敷川畔の重要伝統的建造物群保存地区の中でも代表的な大型の町屋の一つで、古くから倉敷の中心通りである本町通り(往還)に面して建っています。二階の倉敷窓には防火用土塗りの扉がある。倉敷の町に現存する唯一のものです。

土間から居間、台所を見る。井上家は、江戸期に天領だった倉敷村を率いた有力者「古禄(ころく)十三家」の一つ。幕末まで庄屋を支える役人「年寄」を務めた。敷地内には、1721(享保6)年築とされる木造2階の主屋(延べ約570平方メートル)や井戸蔵、土塀などがある。

店の間、次の間、座敷の向こうに見える坪庭

居間から台所を見る。傷みが想定以上だったため、工期は当初予定の5年から10年に延び、総事業費は約9億3千万円で、85%は国の補助金を充てた。あとは、岡山県、倉敷市、井上家の負担となる。

店の間の蔀戸(しとみど)、摺揚戸(すりあげど)上下に分かれた板戸で、上の戸は上部が釣られており、はね上げて開ける形式の建具。

座敷から見る坪庭

こちらは茶室

収納のできる箱階段も

どこもきれいです

この水甕は天正11年(1583)の銘が刻んである

網代天井 白い部分が新しく入れ替えられた部分

耐震構造 鉄骨の柱が見える

お土公さま(おどくうさま)儀式用のかまどに祀られています

土間の天井

天井の開口部からは、屋根を支える登り梁や棟札の付いた大黒柱を見ることができます。

見学を終え、通りに戻る

井上家住宅横の路地 かつて米俵を運ぶ車のわだちができないように石畳が敷いてある

次回は、いよいよモフモフのひなの登場です。

地元山陽新聞に、倉敷美観地区の倉敷川に数年ぶりにコブハクチョウのひなが生まれたとの記事が掲載されていました。これは見に行かなくてはと出かけることにしました。

1時間ほどで現地に到着、近接の駐車場は料金が高いので、少し離れたパーキングに駐車して、通りまで歩きました。何よりも天気がよく岡山県一の観光地、多くの観光客の姿がありました。

(阿智神社)

駐車場から路地を進み、本町通りに出ると、どのお店にも提灯(御神燈)が下がっていました。

この日は、阿智神社の春祭りだそうです。それなら阿知神社へ行ってみようと、長い石段を上がると、本殿では、結婚式が行われていました。

幸せを少しだけもらって、美観地区方面に歩くと、井上家住宅がありました。いつもいつになったら修復が終わるのだろうと思っていましたが、やっと最近終了したのです。

これは見学してみなくてはと、‘ひな’に会う前に少し訪ねてみることにしました。

コインパーキングから路地を抜けて本町通りに出ます

倉敷川畔の北にある本町通りは、町家が立ち並んでおり、江戸時代の面影を多く残す町並みとなっています。

とても美しい町並み 緩やかにカーブしている 御神燈は阿智神社の春祭り

本町通りには、造り酒屋や、畳屋など郷愁ある店が今も残っています

平翠軒は、店主のこだわりで全国から集めた逸品が並ぶ

阿智神社の手水舎 お花がいっぱい生けられていました。ほんとに華やかです。

随神門の向こう側では、神前結婚式が執り行われていました。阿智神社は倉敷の総鎮守、

手水舎から少し西方面に移動すると、倉敷の町並が見渡せる場所があります。阿智神社のある鶴形山は、標高30数mですが、古代この山の南の裾は瀬戸内海の一部で波がひたひたと打ち寄せていました。

神社は海上交通の守護神として信仰され、旧拝殿の天井には羅針盤の絵が描かれています

ワンちゃんの散歩。日課でしょうか、急な坂道でも慣れた走りです

(井上家住宅)

本町通りの井上家、建てられたのは1721年の江戸時代の中期で、暴れん坊将軍の吉宗の時代です。倉敷で国指定重要文化財に指定されている、井上家、大橋家、大原家の中でも一番古いのだそうです。

ガイドの方にいろいろ説明していただきました。その方に、「ぶっちゃけた話」と裏話や秘話を連発してお話し頂いたので、とても楽しく時間を過ごすことができました。

公開されているのは、母屋一階のみで、後ろに控えている三階建ての土蔵など別棟は現在も使用されており、非公開となっていました。網代天井や、目につかないところに敷設されている耐震設備には感心しました。

町並みが現在のように残されているのは、火事に対する備えに町を挙げて取り組んだことの結果だそうです。

とても天気の良い一日。玄関先の向こうに多くの人の姿があり、癒しの空間から日常に戻る感じを覚えました。

修復が終了し、一般公開が始まりました。井上家住宅は、倉敷川畔の重要伝統的建造物群保存地区の中でも代表的な大型の町屋の一つで、古くから倉敷の中心通りである本町通り(往還)に面して建っています。二階の倉敷窓には防火用土塗りの扉がある。倉敷の町に現存する唯一のものです。

土間から居間、台所を見る。井上家は、江戸期に天領だった倉敷村を率いた有力者「古禄(ころく)十三家」の一つ。幕末まで庄屋を支える役人「年寄」を務めた。敷地内には、1721(享保6)年築とされる木造2階の主屋(延べ約570平方メートル)や井戸蔵、土塀などがある。

店の間、次の間、座敷の向こうに見える坪庭

居間から台所を見る。傷みが想定以上だったため、工期は当初予定の5年から10年に延び、総事業費は約9億3千万円で、85%は国の補助金を充てた。あとは、岡山県、倉敷市、井上家の負担となる。

店の間の蔀戸(しとみど)、摺揚戸(すりあげど)上下に分かれた板戸で、上の戸は上部が釣られており、はね上げて開ける形式の建具。

座敷から見る坪庭

こちらは茶室

収納のできる箱階段も

どこもきれいです

この水甕は天正11年(1583)の銘が刻んである

網代天井 白い部分が新しく入れ替えられた部分

耐震構造 鉄骨の柱が見える

お土公さま(おどくうさま)儀式用のかまどに祀られています

土間の天井

天井の開口部からは、屋根を支える登り梁や棟札の付いた大黒柱を見ることができます。

見学を終え、通りに戻る

井上家住宅横の路地 かつて米俵を運ぶ車のわだちができないように石畳が敷いてある

次回は、いよいよモフモフのひなの登場です。