前回Blog 記事の【滋賀県「琵琶湖南東部」を廻る旅・坂本「日吉大社」】に引き続き今回は 【「石山寺」「近江八幡」編】をアップします。

旅行2日目2017年11月23日(木)と成ったこの日天気は多少不安定ですが、晴れ間がのぞき青空が見えます。京阪電車石山坂本線「石山寺」駅(終点)が宿から見え、その前を歩いて通過し「石山寺」へ行きます。

タイトル写真は石山寺参道に程近い「捨翠園」。中で土産物などを販売していました。此処の紅葉がとても綺麗でした。

滋賀県「琵琶湖南東部」を廻る旅・坂本「日吉大社」 前編

写真は宿泊した宿の窓から京阪電車を撮った所で「ちはやふる」のラッピングカー。写真左手はすぐ終点の「石山寺」駅です。

京阪電車石山坂本線「石山寺」駅(終点)。宿屋をチェックアウトしてこの駅の前を通り越し「石山寺」へ歩いて行きます。

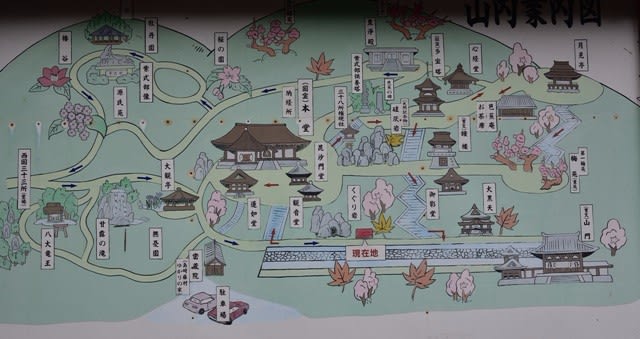

この地図は道がハッキリせず判りにくいのですが、各堂宇(どうう)の位置関係が判るので記載しました。実際は山なので上り下りもキツく階段が沢山有ります。全部は廻りませんでしたが順路に従って歩きます。

何枚も地図を載せますが、此方の地図の方が判りやすい。

「石山寺」山門、この寺院は由緒ある寺院で西国巡礼十三番札所と成っています。

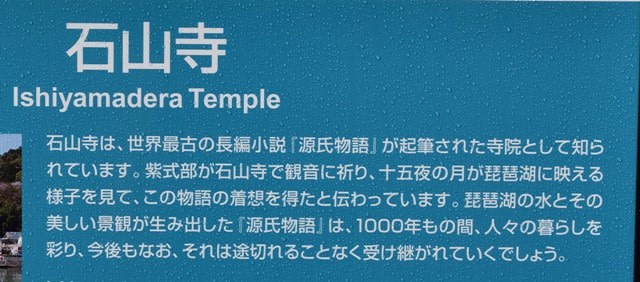

本堂の隣に紫式部が「源氏物語」を書いた「源氏の間」が有り琵琶湖が良く見える場所で千年の昔を想像するのも趣があります。

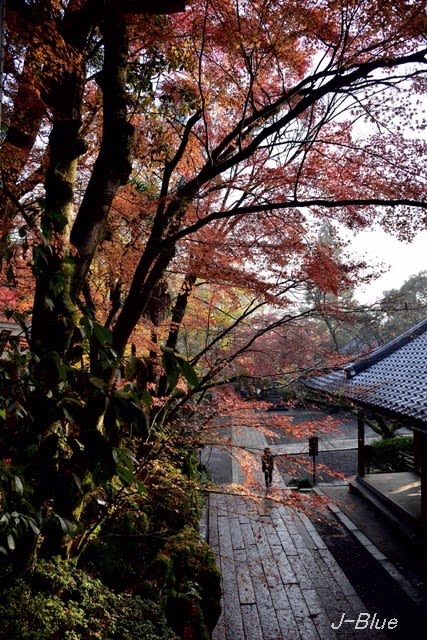

山門を入ると写真の様な参道が続きます。左右の写真です。

タイトルと同じ写真ですが「捨翠園」は帰りがけに立ち寄ります。

更に先へ進みます。日の光が差し込むとモミジが輝きを増します。

やがて参道に写真の様な急な階段が立ちはだかります。この階段を登ると「本堂」の下に出ます。

写真は「毘沙門堂」此の裏手の方に帰路の順路道があります。

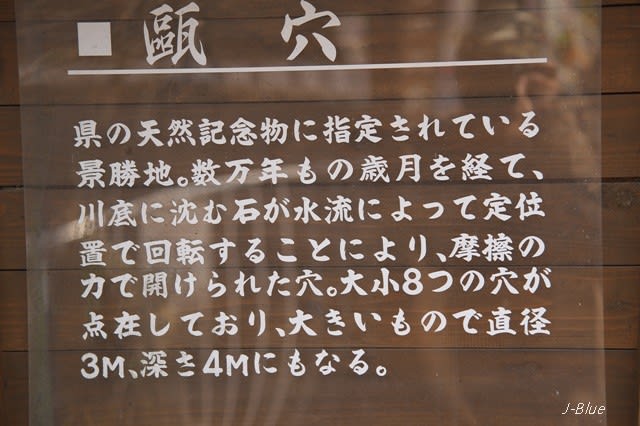

写真の「奇岩」は石山の名の源と成った「硅灰石」からなり天然記念物に指定されています。

「硅灰石」は石灰岩が地中から突出した花崗岩と接触し、その熱作用のために変質した物、この作用で通常は大理石と成りますが、この石山寺のように雄大な「硅灰石」となっているのは珍しい・・・・・云々(説明板より)

本堂回廊から

本堂、中から(本堂須弥壇などの撮影は禁止)

前出の紫式部が「源氏物語」を書いたとされる「源氏の間」今は木が生い茂り琵琶湖は見づらいですが、其の昔は風光明媚な場所だったかも・・・・・

更に順路に従い進みます。

同じ所を縦位置で撮影します。

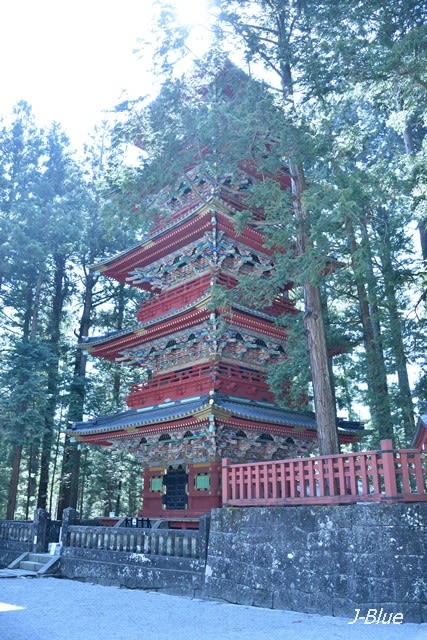

階段と坂道を上り可成り高い所まで来ました。写真は「多宝塔」

「月見亭」とモミジ。「月見亭」からは瀬田川の流れが見えそうですが中には入れませんでした。

更に坂を上がると見晴らしが効く所で瀬田川が見えました。

順路は下り坂になり南斜面に出てつずら折りに下ります。

道ばたは(コンクリの道ですが)昨日降った雨で落ちた落ち葉などが千代紙のように模様を作っています。

「毘沙門堂」「観音堂」の裏手へ出ます。

そこから先程の「多宝塔」を望みます。

参道へ戻り出入り口の「東大門」へ向かいます。その途中先程の「捨翠園」に立ち寄ります。中に小さな庭園が有り立派なモミジが綺麗でした。

「捨翠園」の木々。中の売店(お土産屋)でカミさんが買い物をしてました。

「東大門」から外に出て京阪電車「石山寺」駅からJR「石山」駅へ行こうと思いましたが丁度門前がバス停でタイミング良くバスが来たのでバスで「石山」駅へ行きます。

此処からJR琵琶湖線「近江八幡」駅へ行きます。

快速で「近江八幡」駅へ向かいます。JR琵琶湖線の車両は通勤電車の感じですが多くの席がボックス席で郊外型の車両でした。

地図に書き込みを入れましたが「近江八幡」では「八幡堀廻り」をします。その後ロープウェーで「八幡山」へ登ります。昼食もここ近江八幡で摂ります。

駅からバス便が有りますが此処ではタクシーに乗り「八幡堀廻り」船着き場へダイレクトに行く事にしました。

「八幡堀廻り」の船着き場です。写真の奥に小さな橋が掛かっているのですが、此処はNHKテレビ時代劇のロケに使われたそうです。

此処の堀廻りは往復30分チョイですが、別の場所では時間たっぷりの所も有るようです。

そして写真の場所は時代劇映画に良く登場する場所です。私もこの場所は鬼平犯科帳シリーズや剣客商売などに良く出てくるので記憶に有ります。

船頭さんの話では京都太秦(うずまさ)撮影所から近い為に良く使われるそうです。

丁度すれ違った猪牙舟(ちょきぶね)を櫓で漕いでいるので珍しいので撮って見ました。此方の船はエンジン付です。

掘り割りから見える「八幡山」。ロープウェーが見えますが、堀廻りの後に乗る事にします。

出発した船着き場に戻りました。この掘り割りの水深は50cm~1.5m程有るそうです。先日の大雨の時水位(琵琶湖と連動)が1m程も上昇したそうです。

次にロープウェーで「八幡山」へ行き、八幡山城跡及び村雲御所・瑞龍寺門跡訪ねます。八幡山城跡は山頂(標高271.9m)に石垣を残すだけですが、豊臣秀次に依って築城されました。村雲御所は1961年京都から移築された物です。(パンフより)

近江八幡の町並み

琵琶湖の眺め

北東方面には写真の様に安土城趾などが見渡せます。

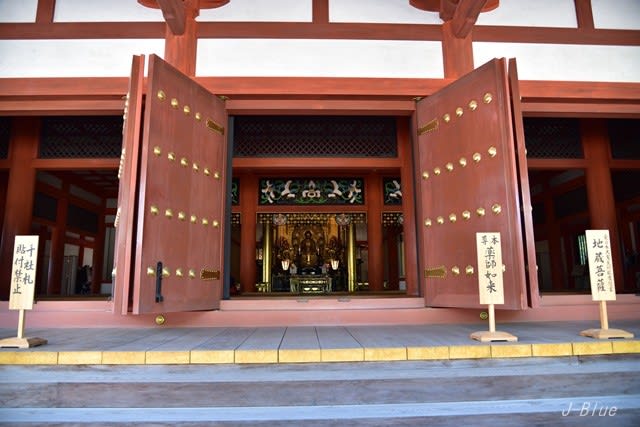

村雲御所・瑞龍寺門本堂

南方面の景色。天候が不安定で時折雲の下に入ると雨が落ちてきたりします。

ロープウェーを降りると丁度、何かの行事らしく山伏に扮した方達がホラ貝を吹きながら行進を始めました。

先程の掘り割りに戻り、今度は橋の上や旧船着き場から眺める事にしました。

街中をずいぶんと歩き回りましたが、昼食に入りたくなるようなお店が見つからず。結局戻りこの店「郷土料理喜兵衛」に入り遅めの昼食になりました。

昼食休憩の後「近江八幡」駅行きの定期バスに乗り戻ります。

「近江八幡」駅です。ロッカーに預けた荷物を取り、今度はJR琵琶湖線(東海道本線)に再度乗り「彦根」駅へ行きます。

彦根駅で降りて次に又、市内巡回バスに乗り今日の宿泊の宿へ行きます。

写真は彦根城の城下町メインストリート的な所、銀座商店街。

ご覧のように人が殆ど居ません11月23日(木曜日)勤労感謝の日の祝日午後、シャッターが降りている所も有ります。

地方経済の落ち込み方の酷さが伝わってくる様な光景です。東京23区に住んでいると余り判りませんが旅行などで地方都市へ行くとこうした活気を失った商店街の姿を良く見ます。

やがてそれは日本経済が衰退の一途を辿る事の証でしょうか。少子高齢化・勤労者世帯所得の長期低落・人口減少等・各種指標の悪化が顕著に成ってきています。

話が脱線しましたが、写真が今日泊まる宿屋(清瀧旅館)です。早く言えば簡易旅館の感じです。この日のお客はアジア系の人、数人程・仕事で長期宿泊の人等で純粋に観光客は私達家族3人とアジア系の人位で半分以上が仕事の方でした。

お風呂が1時間毎の男女入れ替え制なので、私達はタクシーで近くのスーパー銭湯(極楽湯)に行く事にしましたがスーパー銭湯は沢山の人が居ました。その周りには郊外型の店舗が数軒固まって居ました。(銭湯の回数券を宿の方から頂きました)

さて夕食です。写真右端の「近江牛ステーキ」三人前、これを焼いてくれます。大きな皿に多めの付け合わせと食べやすい様に切ってくれたこの大きなステーキを最終的に何とか食べきりました。(写真を撮り忘れました)お酒も冷や酒正1合二杯お代わり、食べ物に関しては量・味共に大満足!

ホームページには観光旅館として力を入れているとの事ですが、部屋の設備など今一、トイレと洗面は共同です。でもご主人の気遣いや食べ物は最高でした。

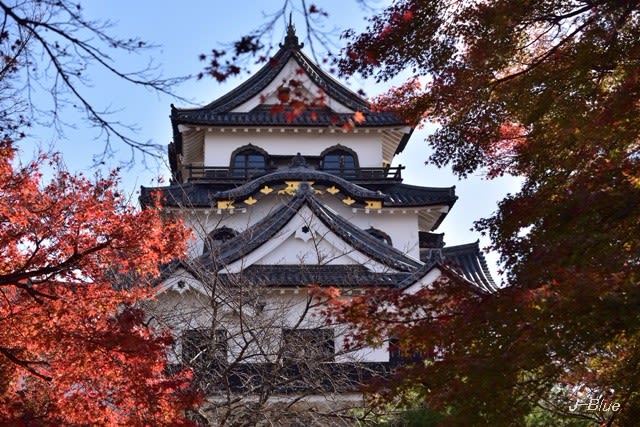

次回は「彦根城」見学編です。最終日は「彦根城」見学だけで済ませ「米原」駅から新幹線で帰路に着きます。

ここまでお付き合い有り難う御座います。

次回、最終日「彦根城」見学編をアップします。引き続きアクセス頂ければと思います。

「赤城自然園」は日程を終了し、入広瀬村民宿「休み場」2011年06月07日・2010年05月31日へ行きます。

「赤城自然園」は日程を終了し、入広瀬村民宿「休み場」2011年06月07日・2010年05月31日へ行きます。