吹奏楽ネタ、続くw

ここ最近の鑑賞音源↓

British & American Band Classics / Fennell, Eastman Winds

1 William Byrd Suite

2 Coronation March "Crown Imperial"

3 Prelude and Scherzo, Op. 52/H 178 "Hammersmith"

4 Symphonic Songs for Band

5 Fanfare and Allegro

トッカータとフーガ(ブラン&ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団)

1 トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565

2 ハンガリア狂詩曲第2番

3 歌劇「盗むかささぎ」序曲

4 喜歌劇「詩人と農夫」序曲

5 牧神の午後への前奏曲

6 ディオニソスの祭り

7 「アルルの女」第2組曲より ファランドール

ともに吹奏楽の歴史的名盤とされる音源。

編成も選曲も対照的だが、今聴いてもどちらも共に素晴らしい。

しかし、若い世代の吹奏楽ファンでこれらの音源、バンド、レパートリーをきちんと知っている人たちがどれほどいるだろうか?

クラシック音楽と比べて歴史が圧倒的に浅い吹奏楽ではあるが、それでもこういった古典的なレパートリーは確かに存在している。

しかし、コンクールに熱中している人たちの耳にはきっと届いてはいないのだろう(T_T)

勿体ない、ああ実に勿体ない!

流行っている曲はやがて廃れる。

長く生きていると、嫌でも分る事だ。

今のコンクールで盛んに演奏されている作品の多くは10年、いや5年と生き残る事が出来るかどうか大変疑わしい(苦笑)。

いい音楽を聴きたい。

そのために価値ある作品が演奏されて欲しい。

望むのはそれだけなのだが...

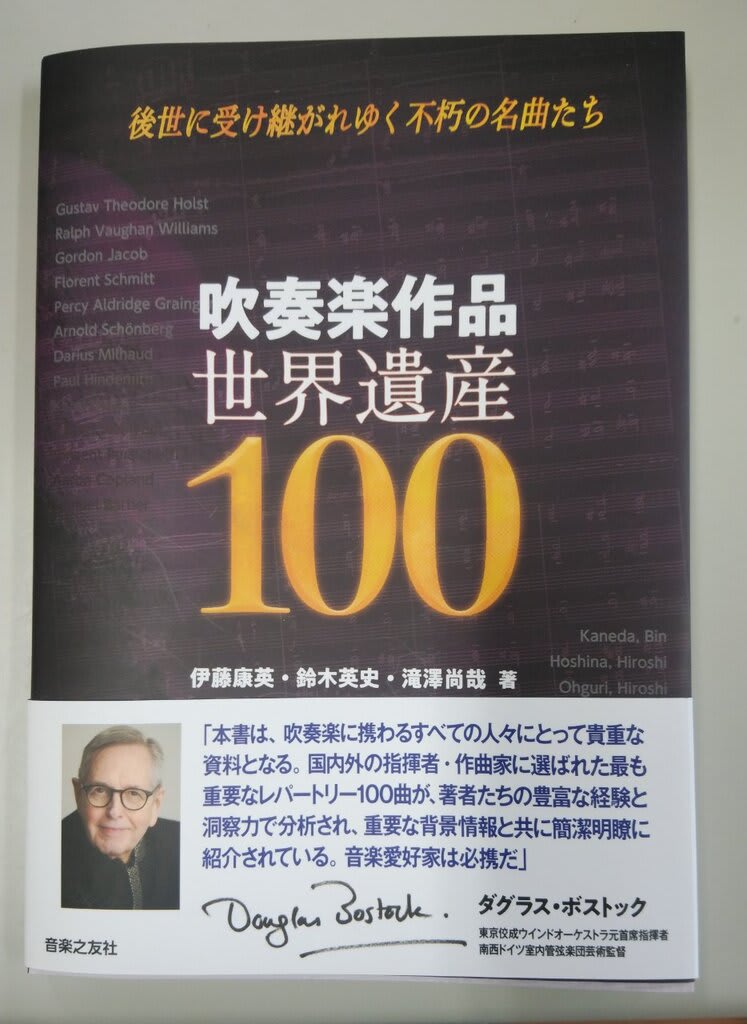

PS1 本日届いた本たち↓

ここ最近の鑑賞音源↓

British & American Band Classics / Fennell, Eastman Winds

1 William Byrd Suite

2 Coronation March "Crown Imperial"

3 Prelude and Scherzo, Op. 52/H 178 "Hammersmith"

4 Symphonic Songs for Band

5 Fanfare and Allegro

トッカータとフーガ(ブラン&ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団)

1 トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565

2 ハンガリア狂詩曲第2番

3 歌劇「盗むかささぎ」序曲

4 喜歌劇「詩人と農夫」序曲

5 牧神の午後への前奏曲

6 ディオニソスの祭り

7 「アルルの女」第2組曲より ファランドール

ともに吹奏楽の歴史的名盤とされる音源。

編成も選曲も対照的だが、今聴いてもどちらも共に素晴らしい。

しかし、若い世代の吹奏楽ファンでこれらの音源、バンド、レパートリーをきちんと知っている人たちがどれほどいるだろうか?

クラシック音楽と比べて歴史が圧倒的に浅い吹奏楽ではあるが、それでもこういった古典的なレパートリーは確かに存在している。

しかし、コンクールに熱中している人たちの耳にはきっと届いてはいないのだろう(T_T)

勿体ない、ああ実に勿体ない!

流行っている曲はやがて廃れる。

長く生きていると、嫌でも分る事だ。

今のコンクールで盛んに演奏されている作品の多くは10年、いや5年と生き残る事が出来るかどうか大変疑わしい(苦笑)。

いい音楽を聴きたい。

そのために価値ある作品が演奏されて欲しい。

望むのはそれだけなのだが...

PS1 本日届いた本たち↓

PS2 これからちゃんと読もうと思っている本(苦笑)