八尾町

越中八尾町は、岐阜県に接した富山県中南部にあり、富山市中心部から南へ17Kmのところの井田川(神通川支流)沿いの右岸(地図参照)にあり、高い石垣に支えられた三百数十年の歴史がある、聞名寺(もんみょうじ)の門前町として発達しました。

聞名寺は、1290年(天応3年)に本願寺第三世覚如上人が建立した浄土真宗の古刹で、総ケヤキ造りの本堂は当時の隆盛を偲ぶものです。

旧八尾町(地図参照)は、十町内に分かれ、藩政時代から地場産の蚕種や和紙の取引を中心に商人町として栄えました。

各町内には、おわら保存会支部があり、現在の支部は福島公民館を加え十一支部があります。

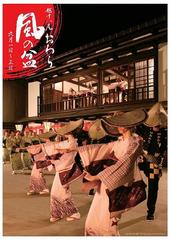

「おわら風の盆」は、本祭りが9月1~3日に行われ十一支部が一斉に3日間に亘り各町内で輪踊りや町流し踊りが行なわれます。そのほか前夜祭が8月20~30日の11日間十一支部が一日ずつ交代で輪踊りや町流しが行われます。

おわら風の盆の見物場所取り

以前には本祭りの時間や場所は、各公民館の前に張り出されたそうですが、最近では張り出しを行わなくなっため、踊りの見物はここぞという場所に早くから列の最前列を陣取り動かずに、目前で一支部の踊りだけを堪能するようにと、バスガイドのアドバイスにより先ずは、おわら風の盆の踊りの見物の場所確保をはじめました。

八尾町には、バス駐車場から禅寺橋を渡ると、正面が石垣の町並みの坂道で、上り詰めたところが西町酒造の西町で、町の入り口です。

西町の左手には、西町公民館がありましたが、公民館の建屋がやや小ぶりに感じましたので、そこから更に町中に進み、次の道の左手に瀟洒で立派な東町公民館がありましたので、見物場所をここに決めました。

16時少し前のこの時点での町並みの人出は、まだ混雑しておらず、一般の観光客は皆八尾の町並みの見物にあちこちと移動しておりました。

19時から、おわら風の盆の踊りがスタートである場合には、たっぷりと3時間もあります。

東町公民館の道を挟んだすぐ前の建物は、蔵造りの商家のようです。東町公民館の道路の東方には、大きな古刹の聞名寺の本堂も見えます。反対の側には、八尾おわら資料館も目と鼻の先にあります。隣の諏訪町には、日本の道百選に選ばれた昔ながらの白壁と格子戸の家が並んだ石畳の諏訪町通りがあります。また、目の前には、何よりも歴史ある商家の町並みがあります。

時間もたっぷりあるのに、ただ踊り見物の場所取りの為に道端で手持ち無沙汰で待っているのは、何と時間の経つのは遅く、八尾の町並みの見物に行きたいとの衝動に駆られました。

しかし、8月の浅草サンバカーニバルの見物に遅く行ったので、殆ど見られなかった(「風景・風物詩(B7) 夏の風物詩 浅草サンバカーニバル」参照)経験から、多くの見物客が詰め掛ける催しには、見物場所の確保は必要との認識があり、バスガイドからの執拗な注意も効いて町並みの見物は諦めました。ツアー同行の人も同様な思いから、同じ場所に十人ほどが踊りの始まるまで一緒に待っておりました。

おわら風の盆の踊りのスタート

東町おわらは、保存に私財を投げ出した方や天才歌い手の輩出で、その誇りを引き継いで「品格のある」おわらの伝統を守り、青年男女、中学生、小学生、幼児を合わせて百人以上の大所帯であります。

18時過ぎから、東町おわらの踊り手や三味線・胡弓・太鼓などの囃子方と歌い手の人が公民館に三々五々集合してきました。中学生、小学生や幼児も沢山おり、踊り前の遊びを楽しんでおりました。小学生の3、4年生ぐらいの子に、「踊りは、楽しいかい」と聞いたところ、「うん、楽しいよ」と元気に答えてくれました。八尾では、後継者の指導も順調なようで、町の人は踊りを楽しみにしている様で、大勢の見物者は町の人にとっては迷惑なのです。石川さゆりの歌で、おわら風の盆が有名になりすぎで観光客が殺到しているのです。しかし、話によると、今年の観光客の数は頭打ちになったようです。

19時ちょうどに、東町公民館前から踊りのスタートです。先ず、公民館の前で輪踊りが始まり、それから公民館の通りを町流しで西に踊りながら進んで行きました。

町流しには、並んで進んで行けませんので、八尾おわら資料館を駆け足で覗いた後西町の先の路地に露店の食べ物屋が並んでおりましたので、腹ごしらえをしておりますと、西町おわらの町流しが帰ってきましたので、見物しようと道路に行きましたが、やはり見物人の後列からは踊りは見られませんでした。

そこで、先ほど見物した東町通りに行くとこれから町流しが帰ってくるところで、見物客の間にもぐり込んで、会館前での輪踊りが見られました。

先ほど見物の輪踊りとは異なり、成人だけでのムードある哀調のこもったおわら風の盆の踊りを堪能できました。

女踊り1、女踊り2

男踊り1、男踊り2、男踊り3

囃子方、胡弓

ここで、そろそろ集合時間が近ずいたので、バスを降りた駐車場に向かいました。

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております。(9月分掲載Indexへ)

<前回 旅ものがたり おわら風の盆と上高地(その1) へ

次回 旅ものがたり おわら風の盆と上高地(その3) へ>

越中八尾町は、岐阜県に接した富山県中南部にあり、富山市中心部から南へ17Kmのところの井田川(神通川支流)沿いの右岸(地図参照)にあり、高い石垣に支えられた三百数十年の歴史がある、聞名寺(もんみょうじ)の門前町として発達しました。

聞名寺は、1290年(天応3年)に本願寺第三世覚如上人が建立した浄土真宗の古刹で、総ケヤキ造りの本堂は当時の隆盛を偲ぶものです。

旧八尾町(地図参照)は、十町内に分かれ、藩政時代から地場産の蚕種や和紙の取引を中心に商人町として栄えました。

各町内には、おわら保存会支部があり、現在の支部は福島公民館を加え十一支部があります。

「おわら風の盆」は、本祭りが9月1~3日に行われ十一支部が一斉に3日間に亘り各町内で輪踊りや町流し踊りが行なわれます。そのほか前夜祭が8月20~30日の11日間十一支部が一日ずつ交代で輪踊りや町流しが行われます。

おわら風の盆の見物場所取り

以前には本祭りの時間や場所は、各公民館の前に張り出されたそうですが、最近では張り出しを行わなくなっため、踊りの見物はここぞという場所に早くから列の最前列を陣取り動かずに、目前で一支部の踊りだけを堪能するようにと、バスガイドのアドバイスにより先ずは、おわら風の盆の踊りの見物の場所確保をはじめました。

八尾町には、バス駐車場から禅寺橋を渡ると、正面が石垣の町並みの坂道で、上り詰めたところが西町酒造の西町で、町の入り口です。

西町の左手には、西町公民館がありましたが、公民館の建屋がやや小ぶりに感じましたので、そこから更に町中に進み、次の道の左手に瀟洒で立派な東町公民館がありましたので、見物場所をここに決めました。

16時少し前のこの時点での町並みの人出は、まだ混雑しておらず、一般の観光客は皆八尾の町並みの見物にあちこちと移動しておりました。

19時から、おわら風の盆の踊りがスタートである場合には、たっぷりと3時間もあります。

東町公民館の道を挟んだすぐ前の建物は、蔵造りの商家のようです。東町公民館の道路の東方には、大きな古刹の聞名寺の本堂も見えます。反対の側には、八尾おわら資料館も目と鼻の先にあります。隣の諏訪町には、日本の道百選に選ばれた昔ながらの白壁と格子戸の家が並んだ石畳の諏訪町通りがあります。また、目の前には、何よりも歴史ある商家の町並みがあります。

時間もたっぷりあるのに、ただ踊り見物の場所取りの為に道端で手持ち無沙汰で待っているのは、何と時間の経つのは遅く、八尾の町並みの見物に行きたいとの衝動に駆られました。

しかし、8月の浅草サンバカーニバルの見物に遅く行ったので、殆ど見られなかった(「風景・風物詩(B7) 夏の風物詩 浅草サンバカーニバル」参照)経験から、多くの見物客が詰め掛ける催しには、見物場所の確保は必要との認識があり、バスガイドからの執拗な注意も効いて町並みの見物は諦めました。ツアー同行の人も同様な思いから、同じ場所に十人ほどが踊りの始まるまで一緒に待っておりました。

おわら風の盆の踊りのスタート

東町おわらは、保存に私財を投げ出した方や天才歌い手の輩出で、その誇りを引き継いで「品格のある」おわらの伝統を守り、青年男女、中学生、小学生、幼児を合わせて百人以上の大所帯であります。

18時過ぎから、東町おわらの踊り手や三味線・胡弓・太鼓などの囃子方と歌い手の人が公民館に三々五々集合してきました。中学生、小学生や幼児も沢山おり、踊り前の遊びを楽しんでおりました。小学生の3、4年生ぐらいの子に、「踊りは、楽しいかい」と聞いたところ、「うん、楽しいよ」と元気に答えてくれました。八尾では、後継者の指導も順調なようで、町の人は踊りを楽しみにしている様で、大勢の見物者は町の人にとっては迷惑なのです。石川さゆりの歌で、おわら風の盆が有名になりすぎで観光客が殺到しているのです。しかし、話によると、今年の観光客の数は頭打ちになったようです。

19時ちょうどに、東町公民館前から踊りのスタートです。先ず、公民館の前で輪踊りが始まり、それから公民館の通りを町流しで西に踊りながら進んで行きました。

町流しには、並んで進んで行けませんので、八尾おわら資料館を駆け足で覗いた後西町の先の路地に露店の食べ物屋が並んでおりましたので、腹ごしらえをしておりますと、西町おわらの町流しが帰ってきましたので、見物しようと道路に行きましたが、やはり見物人の後列からは踊りは見られませんでした。

そこで、先ほど見物した東町通りに行くとこれから町流しが帰ってくるところで、見物客の間にもぐり込んで、会館前での輪踊りが見られました。

先ほど見物の輪踊りとは異なり、成人だけでのムードある哀調のこもったおわら風の盆の踊りを堪能できました。

女踊り1、女踊り2

男踊り1、男踊り2、男踊り3

囃子方、胡弓

ここで、そろそろ集合時間が近ずいたので、バスを降りた駐車場に向かいました。

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております。(9月分掲載Indexへ)

<前回 旅ものがたり おわら風の盆と上高地(その1) へ

次回 旅ものがたり おわら風の盆と上高地(その3) へ>