kan-haru blog 2011 第5幅「名相」部分拡大

< 総合INDEX へ

狩野一信の五百羅漢図

羅漢図は、単体の羅漢と釈迦を描いたものや、十六羅漢図や十八羅漢図が見られます。一信は、1幅に5ずつ100幅で計500人の五百羅漢図を描く構想をたてました。絵の大きさは、高さが約172cmで、幅が約85cmの人の背丈ほどの画面いっぱいに、羅漢たちの修行や日常の姿、衆生を救済する様子が、その弟子、供養者とともに極彩色で描かれています。

一信は、約10年間の年月を五百羅漢図の製作に費やし、その間他の作品は殆ど描いていないようですが、96福まで描き終えた数え年の48歳で病没し、残りの4幅は妻の妙安と弟子の一純らによって完成させ、1863年(文久3年)に増上寺に奉納されました(特別展五百羅漢ホームページから)。

第57幅神通の部分拡大(釈迦の鏡面からのビーム)

・江戸東京博物館1階展示室

一信の五百羅漢図は、江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)の1階展示室で展示され、寺外ではじめて秘蔵の仏画 100 幅を一挙公開しています。また、同展の展示には、100幅の五百羅漢図と共に、成田山新勝寺が所蔵する「釈迦文殊普賢四天王十大弟子図」(427×543cm)(その1参照)の超大作と「十六羅漢図」が特別出品されている外に、東京国立博物館所蔵の「五百羅漢図」の縮小版の模写を増上寺本と並べて比較展示され、さらに大信寺(港区三田四丁目7-20)と大松寺(港区三田4-1-38)に所蔵される下絵類を展示して、制作過程の検証をしています。

江戸東京博物館(左・中・右写真拡大)

1階展示室の展示会場もパートごとにさまざまに工夫されており、背丈ほどの大画面を詳細に近距離で見られる特別ケースで、対となる羅漢図を2幅ずつ独立に並べて展示したり、観客が絵を見る位置をぐるりと取り囲む円形会場など羅漢図を観賞するのに適した配置や照明なども考えられています。

五百羅漢展示会場(左・中:展示会場、右:明治学院大学教授山下裕二氏の画像解説コーナー)

・五百羅漢図構成

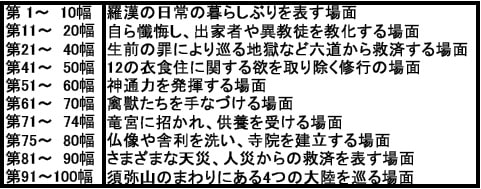

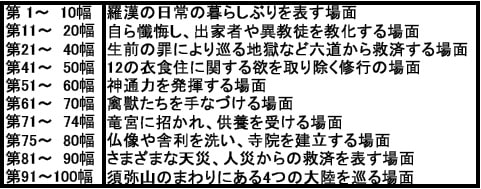

一信の五百羅漢図の展示を予備知識なく観賞したので、整理のため一信の五百羅漢図カタログにより整理をしてみました。それによると、一信が五百羅漢図の製作に着手したのは、1854年(嘉永7年)であり、第1から8幅は「名相」であり羅漢たちの日常生活を描く場面で、第9、10幅は「欲室」であるが、名相にふくめて五百羅漢図を10場面に構成してあります。

五百羅漢図構成

一信の最初に描いた第1・2幅の五百羅漢図を真近で見た印象は、繊細に描かれた描写や極彩色の表現などが、一信の独特の発想の表現の世界であると感じました。第1・2幅では、羅漢たちや童子たちの日常生活が描かれています。

第5幅(トップ図参照)は、海浜に机を構えて、いまだ仏法に帰依していない異国人の人々を教化する姿が描かれています。

第1・2幅(左:第1幅名相、右:第2幅名相、トップ図:第5幅名相)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(5月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 江戸東京博物館 幕末の絵師狩野一信が描く100幅の五百羅漢図を見るその1 へ

次回 イベント 江戸東京博物館 幕末の絵師狩野一信が描く100幅の五百羅漢図を見るその3

< 総合INDEX へ

狩野一信の五百羅漢図

羅漢図は、単体の羅漢と釈迦を描いたものや、十六羅漢図や十八羅漢図が見られます。一信は、1幅に5ずつ100幅で計500人の五百羅漢図を描く構想をたてました。絵の大きさは、高さが約172cmで、幅が約85cmの人の背丈ほどの画面いっぱいに、羅漢たちの修行や日常の姿、衆生を救済する様子が、その弟子、供養者とともに極彩色で描かれています。

一信は、約10年間の年月を五百羅漢図の製作に費やし、その間他の作品は殆ど描いていないようですが、96福まで描き終えた数え年の48歳で病没し、残りの4幅は妻の妙安と弟子の一純らによって完成させ、1863年(文久3年)に増上寺に奉納されました(特別展五百羅漢ホームページから)。

第57幅神通の部分拡大(釈迦の鏡面からのビーム)

・江戸東京博物館1階展示室

一信の五百羅漢図は、江戸東京博物館(墨田区横網1-4-1)の1階展示室で展示され、寺外ではじめて秘蔵の仏画 100 幅を一挙公開しています。また、同展の展示には、100幅の五百羅漢図と共に、成田山新勝寺が所蔵する「釈迦文殊普賢四天王十大弟子図」(427×543cm)(その1参照)の超大作と「十六羅漢図」が特別出品されている外に、東京国立博物館所蔵の「五百羅漢図」の縮小版の模写を増上寺本と並べて比較展示され、さらに大信寺(港区三田四丁目7-20)と大松寺(港区三田4-1-38)に所蔵される下絵類を展示して、制作過程の検証をしています。

江戸東京博物館(左・中・右写真拡大)

1階展示室の展示会場もパートごとにさまざまに工夫されており、背丈ほどの大画面を詳細に近距離で見られる特別ケースで、対となる羅漢図を2幅ずつ独立に並べて展示したり、観客が絵を見る位置をぐるりと取り囲む円形会場など羅漢図を観賞するのに適した配置や照明なども考えられています。

五百羅漢展示会場(左・中:展示会場、右:明治学院大学教授山下裕二氏の画像解説コーナー)

・五百羅漢図構成

一信の五百羅漢図の展示を予備知識なく観賞したので、整理のため一信の五百羅漢図カタログにより整理をしてみました。それによると、一信が五百羅漢図の製作に着手したのは、1854年(嘉永7年)であり、第1から8幅は「名相」であり羅漢たちの日常生活を描く場面で、第9、10幅は「欲室」であるが、名相にふくめて五百羅漢図を10場面に構成してあります。

五百羅漢図構成

一信の最初に描いた第1・2幅の五百羅漢図を真近で見た印象は、繊細に描かれた描写や極彩色の表現などが、一信の独特の発想の表現の世界であると感じました。第1・2幅では、羅漢たちや童子たちの日常生活が描かれています。

第5幅(トップ図参照)は、海浜に机を構えて、いまだ仏法に帰依していない異国人の人々を教化する姿が描かれています。

第1・2幅(左:第1幅名相、右:第2幅名相、トップ図:第5幅名相)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(5月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 江戸東京博物館 幕末の絵師狩野一信が描く100幅の五百羅漢図を見るその1 へ

次回 イベント 江戸東京博物館 幕末の絵師狩野一信が描く100幅の五百羅漢図を見るその3