kan-haru blog 2011 五百羅漢展カタログ

< 総合INDEX へ

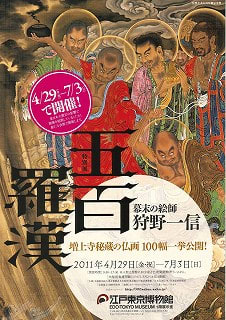

特別展五百羅漢

江戸東京博物館で開催の法然上人八百年御忌奉賛「五百羅漢-増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師狩野一信」の特別展は、当初3月15日から展示される予定であったが、直前の東日本震災のため延期となり4月29日から7月3日まで仏画が一挙に100幅公開されるとの報道ありましたので、5月4日に浅草に用事のついでに両国に寄り道して見てきました。

展示会の入場料は、五百羅漢図の特別券が大人1300円で、大学生と専門学校生1040円、高校生・中学生・小学生および65歳以上650円です。その他、常設展との共通券があります。

特別展の主催は、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、大本山増上寺、日本経済新聞社の3社で、協賛がCOLOR KINETIC JAPAN、三菱レイヨン、リリカラの3社に、監修が明治学院大学教授山下裕二氏により行われてます。

特別展五百羅漢

増上寺

特別展主催の増上寺(港区芝公園4-7-35)は、1393年(明徳4年)に浄土宗第八祖西誉聖聰上人によって開かれました。浄土宗の七大本山の一つで、大本山のご本尊は阿弥陀如来が祀られており、三縁山広度院増上寺と呼ばれます。大殿は、世界大戦で戦災に遭い1974年(昭和49年)に、大本山の念仏の根本道場としてあらゆる儀式法要が行えるよう設計で、大殿が再建されました。

増上寺1(左・中・右20070330写真拡大)

安土桃山時代に、徳川家康公が関東の地を治めるようになってまもなくの1590年(天正18年)に徳川家の菩提寺として増上寺が選ばれました。家康公がときの住職源誉存応上人に深く帰依したため、と伝えられています。

1598年(慶長3年)には、現在の芝の地に移転しました。江戸幕府の成立後には、家康公の手厚い保護もあり、増上寺の寺運は大隆盛へと向かって行きました。

家康公は、1616年(元和2年)に、増上寺にて葬儀を行うようにとの遺言を残し、75歳で歿しました。増上寺には、二代秀忠公、六代家宣公、七代家継公、九代家重公、十二代家慶公、十四代家茂公の、六人の将軍の墓所がもうけられています。

増上寺の表門は大門で、中門にあたる三解脱門は、徳川幕府の助成により幕府大工頭・中井正清とその配下により建立され、増上寺が江戸の初期に大造営された当時の面影を残す唯一の建造物で、1622年(元和8年)に再建され、国の重要文化財に指定されています。三解脱門とは、三つの煩悩「むさぼり、いかり、おろかさ」を解脱する門のことです。二階内部には、釈迦三尊像と十六羅漢像(非公開)が安置されています。黒門は、元は御成門交差点付近にあり、増上寺方丈の表門であった旧方丈門で、三代将軍家光公が寄進・建立され、1648~1652(慶安年間)に建立されたもので、1980年(昭和55年)に当山通用門として日比谷通り沿いに移築しました。

増上寺2(左・中:三解脱門、右:黒門20070330)

五百羅漢

羅漢とは、釈迦の滅後釈迦の残した法を、修行を積んで悟りに達したものの称号です。

五百羅漢とは、中国で盛んであった羅漢信仰が日本に伝わり、江戸の中期以降には各地で様々な五百羅漢の木彫り、石像が制作されるようになりました。五百羅漢を訪ねれば、いまは亡き大切な人に対面できるという信仰が広がりました。また、五百羅漢の製作には、想像を絶する時間と労力が必要なことから、ひたすら打ち込んで造る、造像の功徳に対する願いも反映されて、羅漢ブームともいえる現象が起こりました(特別展五百羅漢ホームページから)。

現在、目黒にある五百羅漢寺(目黒区下目黒3-20-11)は、昔は1695年(元禄8年)に松雲元慶禅師により本所に創建された黄檗宗の寺院でありました。禅師は、1684~88年(貞享年間)に江戸へ出て、1691年(元禄4年)から木造羅漢像を彫り始めて、1695年(元禄8年)に将軍徳川綱吉から天恩山五百阿羅漢寺の寺号と六千坪余の寺地を賜り、ここに独力で彫像した羅漢像など536体を安置しました。象先禅師は、1713年(正徳3年)に3代住持となり、1726年(享保11年)に本殿、東西羅漢堂、三匝堂からなる大伽藍を建立しました。

1855年(安政2年)に起きた安政大地震では、東西羅漢堂が倒壊するなど大被害を受けました。明治に入り寺は衰退して、1887年(明治20年)には本所緑町(墨田区緑4丁目)に移転して、さらに1890年(明治23年)には現在地の目黒に再移転しました。

本所五百羅漢寺 江戸名所図会から

狩野一信

狩野一信(1816~63)は、幕末の江戸に生きた15世紀から19世紀までの400年間続いた狩野派の最後を飾る異色な絵師で、一部の専門家には高い評価を受けてきましたが、一般的には殆ど知られていませんでした。

一信は幼い頃、幕府表絵師の狩野章信に入門し、12歳の頃に師は没し、以後は独学で絵を極め、増上寺の五百羅漢図100幅の入魂の」大作を遺し、寺院とうの要望に応えていました。一信の画風は、狩野派の伝統に加え、当時日本に伝わった洋風の陰影法、遠近法を積極的に取り入れて、強烈な表現意欲により常識を突き抜けた絵画表現技術を独力で磨き上げて、当時の不安な時代の空気を反映した、新たな宗教観にもとずく絵を残しました(特別展五百羅漢ホームページから)。

1816年(文化13年)に、江戸本所林町(墨田区立川)に骨董商の次男として生まれ、通称は豊次郎と名乗り、絵を好んだ一信を神田豊島町の提等琳派の絵師に学ばせ、その後四条派や土佐派の画風を学び、絵師狩野直信の幼名を受けて一信を名乗りました。その後、表絵師の猿屋町代地狩野家5代目狩野素川章信に入門したと云われています。

一信は20代半ばで、両国橋で易者の逸見舎人と出会い、婿入りしてその娘のやすと結婚をする。同居の義父の後妻と折り合いが悪く家を飛び出し、一信とやす夫婦は住居を転々として、貧しい状況にありました。1841年(天保12年)に小網町の大火で類焼し全財産を失い、増上寺の子院・源興院に仮寓する。

辛酸を舐めていたが、ようやく1847年(弘化4年)に金竜山浅草寺の絵馬「牛若丸と弁慶」を描く機会に恵まれて奉納し、さらに、1858年(安政5年)に成田山新勝寺不動堂の壁画を描く仕事得て奉納している(増上寺秘蔵の壁画五百羅漢幕末の絵師狩野一信から)。

釈迦文殊普賢四天王十大弟子図(成田山新勝寺)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(5月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 展示会で東北・太平洋沿岸地震に遭遇 大田産業プラザで試作市場と地図展 その4 へ

次回 イベント 江戸東京博物館 幕末の絵師狩野一信が描く100幅の五百羅漢図を見るその2

< 総合INDEX へ

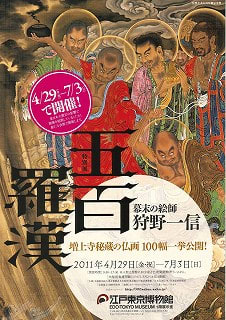

特別展五百羅漢

江戸東京博物館で開催の法然上人八百年御忌奉賛「五百羅漢-増上寺秘蔵の仏画 幕末の絵師狩野一信」の特別展は、当初3月15日から展示される予定であったが、直前の東日本震災のため延期となり4月29日から7月3日まで仏画が一挙に100幅公開されるとの報道ありましたので、5月4日に浅草に用事のついでに両国に寄り道して見てきました。

展示会の入場料は、五百羅漢図の特別券が大人1300円で、大学生と専門学校生1040円、高校生・中学生・小学生および65歳以上650円です。その他、常設展との共通券があります。

特別展の主催は、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、大本山増上寺、日本経済新聞社の3社で、協賛がCOLOR KINETIC JAPAN、三菱レイヨン、リリカラの3社に、監修が明治学院大学教授山下裕二氏により行われてます。

特別展五百羅漢

増上寺

特別展主催の増上寺(港区芝公園4-7-35)は、1393年(明徳4年)に浄土宗第八祖西誉聖聰上人によって開かれました。浄土宗の七大本山の一つで、大本山のご本尊は阿弥陀如来が祀られており、三縁山広度院増上寺と呼ばれます。大殿は、世界大戦で戦災に遭い1974年(昭和49年)に、大本山の念仏の根本道場としてあらゆる儀式法要が行えるよう設計で、大殿が再建されました。

増上寺1(左・中・右20070330写真拡大)

安土桃山時代に、徳川家康公が関東の地を治めるようになってまもなくの1590年(天正18年)に徳川家の菩提寺として増上寺が選ばれました。家康公がときの住職源誉存応上人に深く帰依したため、と伝えられています。

1598年(慶長3年)には、現在の芝の地に移転しました。江戸幕府の成立後には、家康公の手厚い保護もあり、増上寺の寺運は大隆盛へと向かって行きました。

家康公は、1616年(元和2年)に、増上寺にて葬儀を行うようにとの遺言を残し、75歳で歿しました。増上寺には、二代秀忠公、六代家宣公、七代家継公、九代家重公、十二代家慶公、十四代家茂公の、六人の将軍の墓所がもうけられています。

増上寺の表門は大門で、中門にあたる三解脱門は、徳川幕府の助成により幕府大工頭・中井正清とその配下により建立され、増上寺が江戸の初期に大造営された当時の面影を残す唯一の建造物で、1622年(元和8年)に再建され、国の重要文化財に指定されています。三解脱門とは、三つの煩悩「むさぼり、いかり、おろかさ」を解脱する門のことです。二階内部には、釈迦三尊像と十六羅漢像(非公開)が安置されています。黒門は、元は御成門交差点付近にあり、増上寺方丈の表門であった旧方丈門で、三代将軍家光公が寄進・建立され、1648~1652(慶安年間)に建立されたもので、1980年(昭和55年)に当山通用門として日比谷通り沿いに移築しました。

増上寺2(左・中:三解脱門、右:黒門20070330)

五百羅漢

羅漢とは、釈迦の滅後釈迦の残した法を、修行を積んで悟りに達したものの称号です。

五百羅漢とは、中国で盛んであった羅漢信仰が日本に伝わり、江戸の中期以降には各地で様々な五百羅漢の木彫り、石像が制作されるようになりました。五百羅漢を訪ねれば、いまは亡き大切な人に対面できるという信仰が広がりました。また、五百羅漢の製作には、想像を絶する時間と労力が必要なことから、ひたすら打ち込んで造る、造像の功徳に対する願いも反映されて、羅漢ブームともいえる現象が起こりました(特別展五百羅漢ホームページから)。

現在、目黒にある五百羅漢寺(目黒区下目黒3-20-11)は、昔は1695年(元禄8年)に松雲元慶禅師により本所に創建された黄檗宗の寺院でありました。禅師は、1684~88年(貞享年間)に江戸へ出て、1691年(元禄4年)から木造羅漢像を彫り始めて、1695年(元禄8年)に将軍徳川綱吉から天恩山五百阿羅漢寺の寺号と六千坪余の寺地を賜り、ここに独力で彫像した羅漢像など536体を安置しました。象先禅師は、1713年(正徳3年)に3代住持となり、1726年(享保11年)に本殿、東西羅漢堂、三匝堂からなる大伽藍を建立しました。

1855年(安政2年)に起きた安政大地震では、東西羅漢堂が倒壊するなど大被害を受けました。明治に入り寺は衰退して、1887年(明治20年)には本所緑町(墨田区緑4丁目)に移転して、さらに1890年(明治23年)には現在地の目黒に再移転しました。

本所五百羅漢寺 江戸名所図会から

狩野一信

狩野一信(1816~63)は、幕末の江戸に生きた15世紀から19世紀までの400年間続いた狩野派の最後を飾る異色な絵師で、一部の専門家には高い評価を受けてきましたが、一般的には殆ど知られていませんでした。

一信は幼い頃、幕府表絵師の狩野章信に入門し、12歳の頃に師は没し、以後は独学で絵を極め、増上寺の五百羅漢図100幅の入魂の」大作を遺し、寺院とうの要望に応えていました。一信の画風は、狩野派の伝統に加え、当時日本に伝わった洋風の陰影法、遠近法を積極的に取り入れて、強烈な表現意欲により常識を突き抜けた絵画表現技術を独力で磨き上げて、当時の不安な時代の空気を反映した、新たな宗教観にもとずく絵を残しました(特別展五百羅漢ホームページから)。

1816年(文化13年)に、江戸本所林町(墨田区立川)に骨董商の次男として生まれ、通称は豊次郎と名乗り、絵を好んだ一信を神田豊島町の提等琳派の絵師に学ばせ、その後四条派や土佐派の画風を学び、絵師狩野直信の幼名を受けて一信を名乗りました。その後、表絵師の猿屋町代地狩野家5代目狩野素川章信に入門したと云われています。

一信は20代半ばで、両国橋で易者の逸見舎人と出会い、婿入りしてその娘のやすと結婚をする。同居の義父の後妻と折り合いが悪く家を飛び出し、一信とやす夫婦は住居を転々として、貧しい状況にありました。1841年(天保12年)に小網町の大火で類焼し全財産を失い、増上寺の子院・源興院に仮寓する。

辛酸を舐めていたが、ようやく1847年(弘化4年)に金竜山浅草寺の絵馬「牛若丸と弁慶」を描く機会に恵まれて奉納し、さらに、1858年(安政5年)に成田山新勝寺不動堂の壁画を描く仕事得て奉納している(増上寺秘蔵の壁画五百羅漢幕末の絵師狩野一信から)。

釈迦文殊普賢四天王十大弟子図(成田山新勝寺)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(5月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2010・2011年版、2009・2010年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 展示会で東北・太平洋沿岸地震に遭遇 大田産業プラザで試作市場と地図展 その4 へ

次回 イベント 江戸東京博物館 幕末の絵師狩野一信が描く100幅の五百羅漢図を見るその2