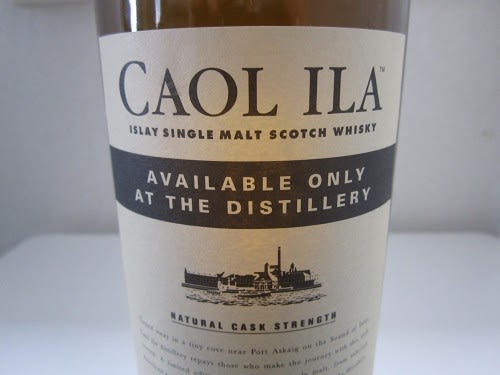

ブナハーヴンとカリラという島の北東端に位置する蒸留所を訪問した後は、島を一気に縦断する形で北東から南西へ。目的地は南西端にあるポートナヘイブン(Portnahaven)という町。出発前にネットで検索したら、ここではアザラシに会えると書いてあった。しかもロブスターで有名な漁師町とか。それで思いついたのが、ここで昼食をしてシーフードランチでも楽しもうと。

車を走らせていると、ボウモアを経てポート・シャーロットを過ぎた頃から周囲が急に閑散としてきて。海岸線に沿って羊の放牧地が続く。それにしても、なんて壮大な景色なんだろう。青い海と緑の草原とのコントラストがそれは美しい。途中には車1台ようやく通れるような場所もいくつか。路肩で待ちながら対向車と離合したけど、そんなシチュエーションも楽しかった。

長時間のドライブを経て、昼前にようやくポートナヘイブンに到着。さっそくレストランを捜してみたけど、それらしき建物が見当たらない。人の気配もほとんどなし。仕方なくアザラシを探してぐるぐる周ってみたものもの、動物の気配もなし。結局灯台の写真を何枚か撮って、この町から退散。ちゃんと詳細に調べておけば良かったと後悔したけど後の祭り。まあ、しょうがない。

かなりお腹が減ってきたので、来た道を急いで引き返して辿り着いたのがポート・シャーロット・ホテル(Port Charllote Hotel)。ここは幹線沿いにあるからすぐに分かった。ここでまたまた前菜にカキを注文。結局今回の旅行では3ヶ所で計18個のカキを食べたことになる。味的には他の2つと比べて鮮度が悪い分やや落ちたかな。だけど十分に美味しかった。

ここはボウモアのハーバー・インと双璧をなす、この島ではハイクラスのホテル。前に紹介したロックサイドホテルで知り合ったイングランドから来た金持ち風の夫婦もここに宿泊していた。想像よりは島内にレストランが少なかったような気がする。

車を走らせていると、ボウモアを経てポート・シャーロットを過ぎた頃から周囲が急に閑散としてきて。海岸線に沿って羊の放牧地が続く。それにしても、なんて壮大な景色なんだろう。青い海と緑の草原とのコントラストがそれは美しい。途中には車1台ようやく通れるような場所もいくつか。路肩で待ちながら対向車と離合したけど、そんなシチュエーションも楽しかった。

長時間のドライブを経て、昼前にようやくポートナヘイブンに到着。さっそくレストランを捜してみたけど、それらしき建物が見当たらない。人の気配もほとんどなし。仕方なくアザラシを探してぐるぐる周ってみたものもの、動物の気配もなし。結局灯台の写真を何枚か撮って、この町から退散。ちゃんと詳細に調べておけば良かったと後悔したけど後の祭り。まあ、しょうがない。

かなりお腹が減ってきたので、来た道を急いで引き返して辿り着いたのがポート・シャーロット・ホテル(Port Charllote Hotel)。ここは幹線沿いにあるからすぐに分かった。ここでまたまた前菜にカキを注文。結局今回の旅行では3ヶ所で計18個のカキを食べたことになる。味的には他の2つと比べて鮮度が悪い分やや落ちたかな。だけど十分に美味しかった。

ここはボウモアのハーバー・インと双璧をなす、この島ではハイクラスのホテル。前に紹介したロックサイドホテルで知り合ったイングランドから来た金持ち風の夫婦もここに宿泊していた。想像よりは島内にレストランが少なかったような気がする。

|  |  |  |  |  |

|  |  |