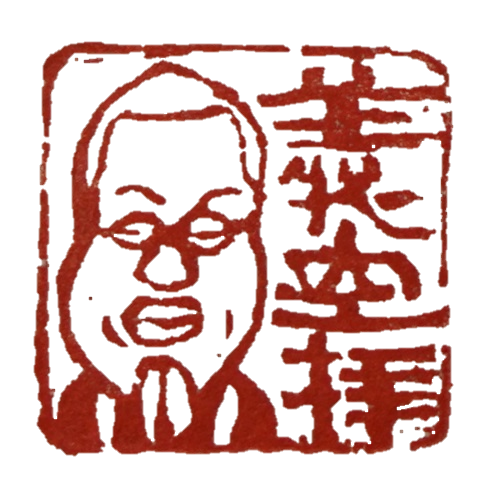

◇諸仏談話・幼稚遊戯

この画像も、『弘法大師行状曼荼羅』(勝福寺蔵)の「諸仏談話・幼稚遊戯」の場面から。

真魚様がお生まれになられた讃岐国多度郡屏風ヶ浦という土地は、北に瀬戸内海、東に讃岐富士、西に五岳山の山々が聳える景勝地。時代は、奈良時代の末期で都は衰退し、人々の生活は貧しく、苦しみに喘いでいた。

当時の帝は弘仁天皇(第49代)。既に聖武天皇(第45代)によって大仏殿が建立(752年)され、仏教の御教えを持って政治理念が確立していたが、南都六宗(三論・法相・華厳・律・倶舎・成実)の強大な力に危機感を抱いていた。

幼少期の真魚様は聡明で、父君と母君が信仰深かったことも深く影響したのだろう、真魚様はお堂をこしらえて、土でこねた仏像を拝まれていたという。小さな胸に世を救い、いつも人々が幸せになることを考えておられた。その叡智なお姿をご覧になられた両君は、真魚様の名前を呼ばずに「貴物」とか「神童」と呼ばれていた。

この画像も、『弘法大師行状曼荼羅』(勝福寺蔵)の「諸仏談話・幼稚遊戯」の場面から。

真魚様がお生まれになられた讃岐国多度郡屏風ヶ浦という土地は、北に瀬戸内海、東に讃岐富士、西に五岳山の山々が聳える景勝地。時代は、奈良時代の末期で都は衰退し、人々の生活は貧しく、苦しみに喘いでいた。

当時の帝は弘仁天皇(第49代)。既に聖武天皇(第45代)によって大仏殿が建立(752年)され、仏教の御教えを持って政治理念が確立していたが、南都六宗(三論・法相・華厳・律・倶舎・成実)の強大な力に危機感を抱いていた。

幼少期の真魚様は聡明で、父君と母君が信仰深かったことも深く影響したのだろう、真魚様はお堂をこしらえて、土でこねた仏像を拝まれていたという。小さな胸に世を救い、いつも人々が幸せになることを考えておられた。その叡智なお姿をご覧になられた両君は、真魚様の名前を呼ばずに「貴物」とか「神童」と呼ばれていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます