はじめに

なごや環境大学の講座リストの中の1コマ。高速道路の長寿命化を目指して~NEXCO 中日本の取り組み~と言う講座が有りました。

この講座の受講申し込みをし、参加してきました。

講座の開始が午後からとなっていましたので、午前の時間に名古屋大学博物館や図書館に行って見たいと思っていましたので、早々に出かけました。

なごや環境大学とは

名古屋市に「なごや環境大学」と言う大学が有ります。

この大学。

目的は、「環境首都なごや」そして「持続可能な地球社会」支える「人づくり・人の輪づくり」を進め、行動する市民、協働する市民として「共に育つ(共育)」ことを目的としています。とあります。

市民・企業・教育機関・行政が立場や分野を越えて協働で運営し、知識や経験、問題意識を持ち寄って学び合うネットワークです。と紹介しています。

共育講座で脱炭素の中に高速道路の長寿命化を目指して~NEXCO 中日本の取り組み~ 言う1コマが有りました。

この講座、高速道路の寿命を延ばし、新しく作り変える場合に必要となる資源やエネルギーを抑える。高速道路橋における長寿命化について学ぶもので、名古屋大学の中で行われ講座の説明と施設見学を行うと言うものでした。

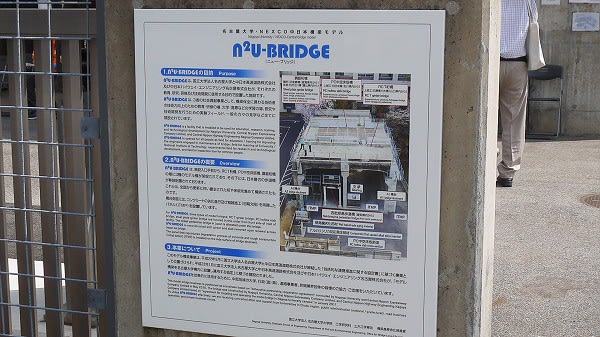

講座の企画運営は中日本高速道路株式会社名古屋支社で、名古屋大学の構内にN2U - BRIDGEと言う場所が有り座学の後にその場所を見学しました。これは産と学の連携だと思います。

この講座の受講申し込みをし、参加してきました。

講座の開始が午後からとなっていましたので、午前の時間に名古屋大学博物館や図書館に行って見たいと思っていましたので、早々に出かけました。

名古屋大学博物館

名古屋大学博物館です。

幼稚園児だろうか、見学に来ています。

正面から見た名古屋大学博物館です。

これから入館します。

入館するとすぐの所に有ったのが御嶽山の解説です。

火山の解説とともに2014年9月に有った噴火で噴石が当たった家屋片が展示して有りました。

右側のストックを持った人物。

人が立っているように見えますが、マネキン人形でした。

博物館の中心部分。

クジラの骨格標本が展示して有ります。

正面から見たマッコウクジラです。

歯が凄いです。

濃尾平野の生い立ちと木曽三川流域の自然誌。

名古屋の地層です。

木曽三川と濃尾平野。

濃尾平野の断層や地下断面図を紹介しています。

木曽三川はなぜ濃尾平野の中心を流れていないのか。

企画展です。

飛騨の自然

ー 石と植物と人と ー。

「飛騨の自然」の全景です。

床に置かれた丸太。

丸太の木材が柱に変わる解説です。

これは人の部分の紹介。

山の仕事で使用する鋸や鳶口が並んでいます。

エンジン付きの薪割り機。

この機械で作業している所を見た事が有ります。

右の突起部分が斧の役割をします。

左のピストン部分が作動して押し、薪を割ります。

こちらは植物の紹介。

木の切株が並んでいます。

入口で見かけた子どもたち。

引率されて館内へ入ってきました。

南部厚生会館

南部厚生会館の入口です。

購買部に入りました。

学食BENTOのメニューです。

店内に入りました。

並べて有るパン屋弁当。

弁当は暖かいガラスケースの中に有り保温していました。

買い求めた塩ダレ唐揚げ丼と白身魚バンズです。

この場所で昼食を食べていました。

木の下で食べていたら留学生が来ました。

学生食堂

外から見た学生食堂と学生食堂の内部です。

左は早い時間に学生食堂を外から見たのです。

右は12時を過ぎてからの時間に入って見たら、混雑していました。

混雑する時間にオジサンが居たら目立っただろう。

でも、左のような時間ならOKカモ。

学生食堂はどんなメニューだったのだろう。

入口が判らなかったのです。

購買部の方に入らなければ良かったと言う思いがします。

名古屋大学の学内です。

昼の時間で多くの学生が外へ出ています。

沢山の自転車。

学内の移動手段は自転車となるのでしょう。

名古屋大学中央図書館

名古屋大学中央図書館の入口です。

後から知ったのですが、各学部にも図書館が有りました。

文字通り中央の図書館で各部の図書館と連携しているのだろうか。

中央図書館の入口です。

この右側にスターバックスが有りました。

右側の表示。星座占いが出ていました。

この先にゲートが有ります。

利用者カードを当てて通過します。

私は外来者なので受付で記帳して通して貰いました。

B1に降りて見ました。

B1階のレイアウトです。

学習のための席です。

館内の書架です。

動き回らないで、チラッと見た処です。

昭和35年国勢調査報告です。

自分の県。

岐阜県を手にしてみました。数字の羅列でした。

中央図書館から館外へ出ました。

名大の学内です

ノーベル賞展示室

外から見たノーベル賞展示室です。

先程、訪ねた名古屋大学博物館にもノーベル所を受賞した人の紹介をしていました。

ノーベル賞展示室の入口です。

下村博士。

益川博士。

小林博士。3人を紹介しています。

ノーベル賞展示室で3人を顕彰していて、博物館では野依氏。

赤崎記念研究館で赤崎氏と天野氏を顕彰しています

坂田昌一氏と平田義正氏の研究成果の紹介です。

ノーベル賞を受賞したお三方。

ES総合館です。

なごや環境大学の受付。

指示標識です。

ES総合館1階です。

左側が、ESホールとなっていて「高速道路の長寿命化を目指して~NEXCO 中日本の取り組み~ 」の会場となっています。

講座が始まりました。

パワーポイントを使用して進められます。

まず、オリエンテーションです。

はじめに。

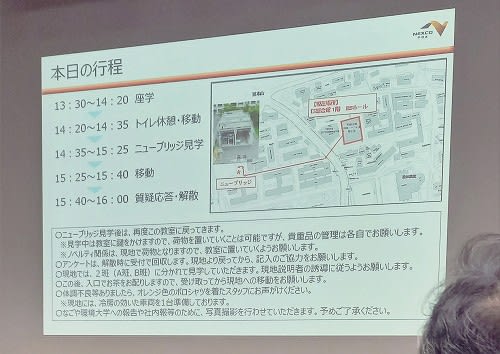

本日の行程です。

本題です。

相次ぐ橋梁の崩壊。

これはアメリカでの例です。

そして、NEXCO 中日本の取り組みの紹介が有りました。

ES総合館ESホールからN2UーBRIDGEへ向かいます。

N2UーBRIDGE

N2UーBRIDGEへ来ました。

こちらは旧余部鉄橋の橋脚です。

旧余部鉄橋の鋼製橋脚の解説です。

明治45年に建設されたトレッスル橋。

100年の時を経てきたが建設当時の姿を保っている。

12層の塗り重ねを確認できると有ります。

この橋。海に近くて潮風に痛めつけられてきました。

それでも整備が続けて来られました。

今は鉄橋からコンクリート橋に変わっています。

この余部鉄橋の所へ行った事が有ります。

山陰ドライブ その4 砂の美術館・餘部橋梁 そして帰路へ - Kオジサンの気の向くまま (goo.ne.jp)

PC中空床版断面です。

橋梁部を蒲鉾のように切断したその断面です。

PC中空床版断面。

橋梁部について解説しています。

コンクリートの内部を特殊な機械を使い調べています。

見えない処の対応です。

この時思ったのは家屋のリホームです。

壁に手すりを付ける。

その場合に壁の裏側の状態を探らなくてはなりません。

ネジの効く場所を探すのです。

こちらは、傷んだところを探す。

見えないところを探すのは共通している。

その対応だと思いました。

こちらはファイバースコープを使った検査です。

コンクリートの穴にファイバースコープを入れて内部の傷を探っています。

見えない処の検査。

非破壊検査と言う企業が有ります。

この説明で、見えない処の検査を想い浮かべました。

吊り橋を吊る部品。

経年劣化や自然条件で傷んできます。

その解説です。

金鎚です。

この金鎚で打音検査を体験しました。

コンクリート壁を金鎚で叩く。

同じように聞こえる打音。

でも、壁の中心部の音が違いました。

空洞のような音。

壁の中心部に発泡スチロールが入っているのだそうでした。

現地見学を終えてESホールへ戻ります。

大きな松の木。

この校舎が建てられる前から立っていたのでしょう。

最期に

名古屋大学内に有ったN2UーBRIDGE。

高速道路の長寿命化への取り組みは産学連携だと思いました。

道路の延命処置。

見えない処の傷を探し出す。

どのように取り組んでいるのか、現場で説明して貰い、良く分かりました。

百聞は一見にしかずとか申します。

名古屋大学の構内がどのような雰囲気なのか知ることが出来ました。

今どきの大学の内部。

喫茶店が完備していました。

名古屋大学の中の学内。

じじィが大学内をウロウロしましたが、若者たちの大学内。そんな場の雰囲気を味わうことが出来ました。

機会が有ったら、今度は学生食堂へ行ってみたいと思います。

今日の1日。

色々と知ることが出来、面白かったです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます