各務原市西ライフデザインセンターが主催する「写真とレコードで辿る昭和の各務原」と言う短期講座が有りました。定員は40名で希望者が多く、抽籤となりました。

幸い、当選することが出来て受講してきました。

講師は各務原市歴史民俗資料館の元館長、稲川 和宏さんです。

自分が持っている、昭和のレコード持参していました。

写真とレコードで辿る昭和の各務原のチラシです。

第2学習室です。

定員40名。ほぼ満席です。

配布された資料です。

昭和50年代。

いわゆる高度成長期。

毎年、1校づつ小学校を開講させている。そんな時代でした。

下段は当時流行った歌です。

前半は写真で当時を振り返りました。

昭和40年代50年代の写真で当時を振り返ります。

空から見た蘇原中央町です。

市民会館は完成しているが各務原警察署はまだ、移転していない。

奥の方は山を削っています。

この山を削る工事はもっと先へ進んでいます。

こちらは東海北陸自動車道の各務原インターの建設現場です。

那加バイパスは工事中です。

一宮市から北へ延伸して来るのだが、インターの南部分は未着工です。

那加栄町の歩道橋から見た国道21号線です。

街の喧噪。

横断歩道を渡らない、乱暴な自転車。

感想

この他に紹介が有った写真。

旧各務原市役所や子供たち。

結婚式の写真が有りました。

写真の時代の背景。

写真の解説が有っても良かったのではなかろうか。

本日の受講生は写真の時代に心当たりがある人ばかりでした。

受講生が発言する雰囲気づくり。

受講生に発言を求めても良かったのではと思いました。

後半は当時流行った流行歌のレコードです。

レコードのジャケットが回ってきました。

ジェリー藤尾の遠くへ行きたいです。

いしだあゆみのブルー・ライト・ヨコハマ。

美川憲一の柳ケ瀬ブルース。

感想

レコードが掛かっている間、レコードのジャケットを受講生に回して貰えました。

当たり前だが、いしだあゆみも美川憲一も若い。

そんな時代も有ったと言う感じです。

他に掛かったレコード。

何時でも夢を 橋幸夫と吉永小百合

絶唱 舟木一夫

恋のフーガ ザ・ピーナツ

今日は赤ちゃん 梓みちよ

愛と死を見つめて 青山和子

柔 美空ひばり

学生時代 ペギー葉山

君といつまでも 加山雄三

このほか、何曲もレコードが掛かりました。

古い写真とレコード。

好い企画だが二兎を追うと言う感じで、物足りないと思いました。

各務原市西ライフデザインセンターが主催する短期講座。発掘調査から学ぶ 岐阜城と信長を受講しました。この講座、各務原市のバスを使い岐阜市役所へ出かけます。

岐阜市役所に着いて17階の展望室から市内を眺めました。その後研修室で文化財保護課の職員から座学を習いました。講義が終わった後は濃姫遺髪塚を見学。各務原に戻るまでに時間が有りましたので食堂で昼食を取ることが出来ました。

「発掘調査から学ぶ 岐阜城と信長」のチラシです。

集合した後、バスに向って歩いて来ました。

既にバスが待機していました。

バスの車内です。

バスが動き出し、岐阜市役所に向かいます。

市の担当者から今日の時間の流れについて説明が有りました。

今回の講座の定員は20名で応募者は60名有ったそうでした。

当選して受講できるのはラッキーです。

バスで岐阜市役所に向かって行くのですが、動く教養講座。

そんな感じがしました。

岐阜市役所に着いて、エレベーターで17階へ上がります。

17階の展望室です。

北側に面した展望室で長良川や金華山が見えました。

展望室からの眺望です。

金華山が見えます。

この時、ヘリが飛来して来ました。

機体に大きな袋状の物を吊るしていて、水をぶちまけました。

後から知ったのですが、この時。金華山で防火訓練が行われていたのでした。

12階へ降りてきて研修室に入りました。

「発掘調査から学ぶ 岐阜城と信長」の講義です。

講師を努めて下さるのは文化財保護課の高木さんです。

戴いた資料です。

こちらは「史跡岐阜城跡石垣発見伝」という資料です。

麓の居館跡の発掘調査の解説です。

こちらは山上部の発掘調査です。

斎藤道三 親子2代、

岐阜城概要。 山上部、山麓部。

1,201~1,204 二階堂行政 稲葉山。

居館跡の調査成果。

ルイス・フロイス 客人として来、

発掘で判ってきたこと。巨石を使った庭が有った。

ルイスフロイスが本後へ送った手紙の中で書かれていた。

インパクトを与えたかった信長。

庭園に滝が流れ落ちていたと想像できる。

庭園 そして池。

濃姫。美濃の姫。それで濃姫だろう。

濃姫について1時資料が残っていない。

生年 天文 1537年

このような講義を受けました。

講義を受講した後、岐阜市役所の北西に位置する濃姫遺髪塚へ見学に向いました。

遺髪塚です。

石碑が在ります。

南無・・・・・。

何と書いてあるのか読めないです。

こちらは濃姫之墓由来です。

岐阜市役所に戻って行きます。

岐阜市役所に戻ってきて、各務原へ戻る時間が11時55分で、その時間に集合だと言われました。

集合時間までには、時間が有ったので2階の食堂に向いました。

2回の食堂は職員以外でも利用できるようになっていました。

色々の定食が有ります。

黒板に週替りMENUが書かれています。

食堂に入りました。

自販機で食券を求めます。

初めて自販機と向き合いましたが、慣れていなく戸惑いました。

週替りMENUを選びました。

鳥の白ワイン煮込みです。

黄色いごはん。バターライスなのかサフランライスなのか。分からなかったです。

こんなお料理、初めて味わいました。

まあ、鶏肉が美味しかったです。

最後に

濃姫は、どんな人物なのか、何かと判らない人です。それだけ文献が残ってい無いのでしょう。

市役所に北西に位置する遺髪塚。あのような場所に有るとは知りませんでした。

時間が有って大食堂での昼食。

岐阜市役所の食堂が利用できたの良い機会でした。

エンジン01文化戦略会議の目的は、異分野の専門家が自由な意志を以って集まり、相互に学び合い、新時代の文化を創造していくことを目的とすると有ります。

名前の由来。エンジン(ENJIN)とはEncourage Japan Intelligent Networkの略と有ります。新時代の文化形成の「エンジン」となり異分野の才能が「円陣」を組む。01は会が発足した2001年に一から出発すると言う想い。「一から再構築する文化のエンジン」と冊子で紹介しています。

このエンジン01 in 岐阜。一昨年、昨年と開催を計画していましたが、コロナ禍で2回続けて中止となりましたので、今年は是非訊いて見たいと思っていました。

エンジン01文化戦略会議には220名にも及ぶ著名な会員がいます。その内110人が講師として、30人がゲストとして会場である岐阜大学へ訪れました。

エンジン01の講師紹介の冊子です。

エンジン01の会場配置図です。

岐阜大学の構内。全学共通教育講義棟と教育学部棟、工学部A棟が教室となっています。

岐阜大学の正門からの通りです。

前方のテント。

ここで検温を受けます。

ズラ―と並んだキッチンカーたち。

総合案内の前に張り出されたエンジン01文化戦略会議「エンジン01 in 岐阜」時間割プログラムです。

いわゆる時間割で、1時限から4時限まで有ります。

1時限 10:00~11:15

前方の建物が全学共通教育講義棟です。

向かう教室ごとに列に並び、時間となって列で教室に向いました。

6教室です。

6教室の1時限。

光秀、信長ってナンヤローネ?

井沢元彦 作家、歴史家でこのステージの司会役でした。

田中英成 メニコン社長。戦国三英傑伝。

佃 一可 茶道宗家。

村上典吏子 映画プロデューサー、村上水軍23代当主。

開講前の教室です。

ステージ上のご四方。

和気藹々の雰囲気です。

村上 2016年日本遺産指定。村上海賊 海賊—パイレーツ。

海を領地 海を業としていた。

第1次木津川合戦。 石山本願寺。

第2次 焙烙玉 火薬 圧勝。信長 ユニークな発想。

佃 津田宗久。 高山 天正10年6月1日。 本能寺。

松永弾正 平蜘蛛の茶釜。

田中 明智光秀 悪い奴のイメージが伴う。

ミュージカルを企画している。

井沢 長曾我部元親 キリスト教禁止。 伽羅香 沈香。

2時限 12:00~13:15

2時限の開始前。

各教室へ向かう列が出来ています。。

定刻になると列で教室に向かいました。

10教室の2時限。

ナンカヤローネ?俳句で笑おう

開始前です。

配られたプリントです。

開始前です。

10教室は下のお三方でした。

平山 雄一 音楽評論家、俳人

北大路 翼 俳人(ゲスト)

蜂谷 宗苾 香道志野流21世家元継承者

3時限 14:15~15:30

5教室の3時限。

マンガの力ってナンカヤローネ?

開始前です。

小西 利行 コピーライター

ちば てつや 漫画家

東村 アキコ 漫画家 ガラスの仮面

ちば 忘年会 各社(小学館、講談社など)コロナで出来なかった。

松本零士とのエピソード。旅行中、コンコルドを操縦した。

杉浦 茂、猿飛佐助。 母親が漫画が嫌いだった。

親に隠れてマンガを描いた。

ときわ荘。赤塚、石ノ森その他の人。 漫画家の横のつながり。

漫画家リレー、ピンチとなった漫画家をピンチヒッターでカバーしたことが有る。

来場者からの質問。明日のジョー 止めないでとファンの声 無かったか。

お三方。

終わって退場するシーンです。

4時限 16:15~17:30

4時限で教室に向かう列が出来ています。

そして、時間になると先導に続いて教室に向いました。

14教室の4時限。

人生100年時代の楽しみ方ってナンヤローネ?

開始前の教室です。

村上典吏子 映画プロデューサー、村上水軍23代当主。

東海林 良 作詞家

鈴木 久泰 元海上保安庁長官

西川 りゅうじん マーケッティングコンサルタント

村上 ワクワク動物ランド。動物 つがいは長き

100歳以上 9万人 センテナリアン 最高齢115歳。

良い人 周りに心を砕いている。

不良長寿 自分らしく生きる。短命。ウォーレン・バゲット1930生 92歳

シャボン玉の歌 遊女を唄っている。

鈴木 楽しく生きる ストレスを貯めない。

村上 ボケないでいたい。町内会、理事会。 トラブル。ややこしい人間関係。身を置く

適度なストレスを。

鈴木 旅行が良い。ジパングクラブ。

西川 友達と別れた 旅行する。

一緒に旅行できる友達、 最高。

村上 一緒に旅行できる関係が素敵。

西川 今日会場へ来ている人。 種を見つけようと来ている。

長生きして100歳まで生きても幸せで無い。

アメリカ。平均寿命が下がりだした。

村上 和歌を習いに月一で京都へ行っている。冷泉家。

東京でも道端の花に関心が無かったが、

ワクワクする事、発見して。 人生、見つけて。

終りの時間となります。

東海林さんは座ったままでした。

お三方はお終いの挨拶をするところです。

人生100年時代。

お聞きして、これからの有り方。参考になりました。

4講座のチケットです。

22年8月20日に買ってきました。8月6日からチケットが発売となっていました。日本大学の学長に就いた林真理子が登壇する講座は既に完売でした。

最後に

後になってエンジンの意味を知ることが出来ました。

今回のエンジン。初参加です。各界の人々のお話が面白かったです。

色々のお話が聞けて良かったです。

岐阜大学は息子が通っていた大学です。大学祭で大学へ訪れたことは有りましたが、教室に入ったのは初めてです。息子がここで授業を受けたのだろうかと言う思いがしました。

各務原市西ライフデザインセンターが実施する かかみがはらの戦争遺跡 ~お話とバス見学~ と言う一日講座です。申し込みましたら当選したと言う連絡を受けました。定員は20名でしたが、窓口で聞くと40名ほどの申込みが有ったそうです。当選できてラッキーでした。

講師は各務原市空襲資料室調査員の松尾朋和さんです。

午前中はパワーポイントを使って各務原市内の戦争遺跡の紹介する座学で、午後からは市のバスを使用し現地を見学する講座でした。

かかみがはらの戦争遺跡 ~お話とバス見学~。

講座のチラシです。

午前の部

スクリーンに映し出された「本日の内容」です。

コンクリート塀に爆撃の痕が残っています。

誘導路のトンネルです。

ここへ、現地に見学で行きます。

今日の資料。

戦争遺跡の一覧です。

こちらは戦争遺跡地図です。

午後の部

皆に配られたレシーバーです。

これで講師の声が良く聞こえました。

バスの車内。

川島の川島会館へ向かっています。

川島会館に着きました。

川島会館の4階。

木曾川文化資料館が有ります。その館内に各務原空襲資料室が設けてあります。

その資料室を訪ねました。

各務原空襲の解説です。

市内各地の空襲を表しています。

6月22日と6月26日。

この日が大きな空襲でした。

事細かく記されています。

掩体壕1に来ました。

木に隠れてしまった掩体壕1です。

今は運送会社の倉庫となっています。

こちら、掩体壕2に来ました。

掩体壕2の内部です。

岩をくり抜いて作られています。

次に来たのが誘導路トンネルです。

トンネル内部。

このトンネルは中飛行場と東飛行場を結ぶ役割をしていました。

「各務ヶ原飛行場100年の歩み」から引用しました。

地図は第二飛行場(東飛行場)。補支飛行場(中飛行場)。第一飛行場(西飛行場)の順に並んでいます。このトンネルは中飛行場と東飛行場を結んでいました。

判り難いですが、コンクリートの構築物。

高射砲陣地陣営具庫です。

陣営具庫とは軍服や軍靴を保管した施設です。

鵜沼各務原町の民家へ来ました。

この民家。

米軍が機銃掃射した際の流れ弾が当たった痕が残っています。

流れ弾が当たった痕を撮影しています。

流れ弾が当たった痕です。

写真で説明してくれましたが、この家が有る場所。

何年頃の物だろう。

高山線。

そして中山道が分かります。

各務ヶ原駅の前に家屋が集まっています。

町としての形が整って行く段階です。

最後に

市内に散在する戦争遺産です。現地を見学しました。

保護をして行かなければ消滅するのではなかろうか。

掩体壕や誘導路トンネル。

解説板を設置して後世に伝えていく事も必要ではなかろうか。

今日は戦争遺跡の座学と現地見学でしたが、市の講座を受講した時に戦争遺跡を訪ねたことが有ります。

16年10月18日。「史跡めぐりとウオーキング」で興亜町の八幡神社へ行きました。

史跡めぐりとウオーキング その1 - Kオジサンの気の向くまま (goo.ne.jp)

20年10月8日。「史跡巡りウオーク」で両方の掩体壕を訪ねました。

史跡巡りウォーク 第2回 前渡浄化センター周辺の史跡巡る - Kオジサンの気の向くまま (goo.ne.jp)

二つの講座。歩いて現地へ行くものであり、現地をシッカリ見ることが出来ました。今回はバスでの見学手下が、時間が足りないように感じました。1日かけて実施しても良いのではなかろうか。

岐阜県図書館が主催する「古地図散歩」に参加しました。

今年度のテーマは「鹿児島県交流50年・濃尾地震130年」でした。第1回が濃尾震災から130年と言う事で本巣市根尾の地震断層観察館から歩くものでした。第2回は関ヶ原古戦場で島津藩の敵中突破。家康の最後陣地から島津陣跡、島津豊久戦死地などを巡る内容となっていました。今回はその3回目でした。薩摩藩士と宝暦治水がテーマで海津市の歴史民俗資料館の近辺を歩く事となっていましたが、講師の都合が悪くなったのでしょう。テーマは変えずに、講師が交代して油島の千本松原を歩く事となりました。

集合場所は治水タワー受付ロビー前となっていました。

木曽三川公園 → 治水神社 → 宝暦治水碑 → 治水神社 → 木曽三川公園

公園から千本松原の南端までを往復し、午後は治水タワーに上がりました。

古地図散歩のチラシです。

アノ屋根の場所が集合場所でした。

始めの挨拶です。

県図書館の担当者から今日の講師の紹介です。

海津市歴史民俗資料館の特別指導員 服部さんと海津市ボランティアガイドふる里おもてなし隊の大橋さんが紹介されました。

治水神社の横を歩きます。

治水神社で解説です。

門に垂れ幕が掛かっていますが、右が島津の紋。

左は丸に郵便局のマークが逆になった紋で、平田家の紋だと説明が有りました。

説明してくれた服部さんです。

治水神社から南に向かって歩きます。

太い松が並んでいます。

この松は「日向松」だと説明が有りました。

薩摩藩士が遥々薩摩から運んできたものなのでしょう。

遠路を枯らさないように運んでくる。

それだけでも労苦だったのでしょう。

千本松原の南端まで歩いて来ました。

ここに来る前に「三重県」の標識が有りました。

三重県に足を踏み入れての解説です。

右側が長良川。左は揖斐川です。

長良川が揖斐川よりも高いと言うお話でした。

車が邪魔して分かり難いですが、確かに長良川の水面が高いのが判りました。

服部さんからの解説です。

資料として配布された古地図の中の1枚です。

配布された古地図は4枚ありました。

地図の年代に寄って方位が異なったり、川の形状が異なったりしました。

木曽川と揖斐川、長良川。

舟を利用している者にとって堤防を築かれると往来するのに困ってしまいます。

堤防を切った場所を設けたり閘門を築づいたりしたそうです。

この場所でも服部さんの説明が有りました。

治水神社に向かって歩きます。

何カモだろう。

カモの群れです。

人の気配で岸から遠ざかって行きます。

午後の部です。

午後は治水タワーに上がります。

団体料金のチケットを買い、検温を済ませてエレベーターに乗ります。

展望室です。

ここでも説明してくれる服部さんです。

服部さんが説明していた方角です。

北の方角。

右は木曾川。

海津市そして大垣市方面が広がります。

こちらは南側です。

先ほど歩いた千本松原を見下ろします。

遠くの長島スパーランド。

ジェットコースーターが見えました。

終りの挨拶です。

みんなの前で挨拶をしてくれ、参加者は拍手で講師に感謝の気持ちを表しました。

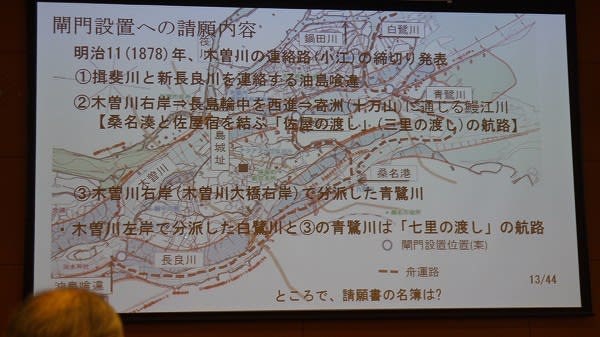

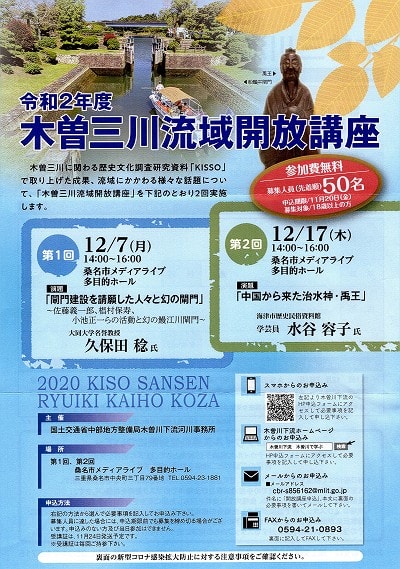

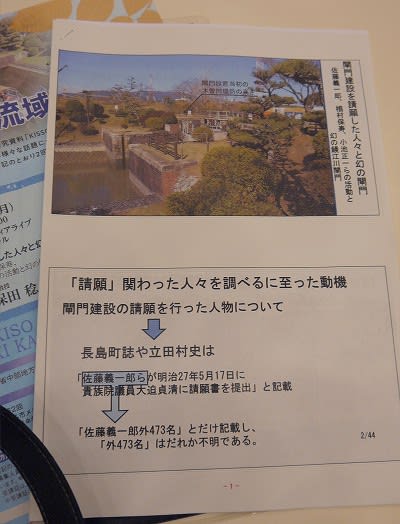

国土交通省木曽川下流河川事務所が主催する木曽三川流域開放講座が桑名市の桑名メディアライブで開催されました。演題は「閘門建設を請願した人々と幻の閘門」—佐藤義一郎、椙村保寿、小池正一らの活動と幻の鰻江川閘門— でした。

講師は大同大学名誉教授の久保田 稔先生でした。

「閘門建設を請願した人々と幻の閘門」— 佐藤義一郎、椙村保寿、小池正一らの活動と幻の鰻江川閘門 — のチラシです。

今回の会場。

桑名メディアライブです。

1階が多目的ホールとなっていて2階が保健福祉部が入り、3.4階が桑名市中央図書館となっている複合施設です。

講義の始まる前の多目的ホールです。

講義を進める久保田 稔先生です。

今日の資料です。

本題に入る前に新聞記事の紹介です。

左は船頭平閘門のレンガに刻印があると言うものです。大量のレンガが使われていても、すべての物に刻印があるわけではない。それに刻印は中で隠れてしまうので表に出てくるのは珍しいのだそうです。

右は三河版なのですが、レンガが安城で作られたのではなかろうかと言うものです。

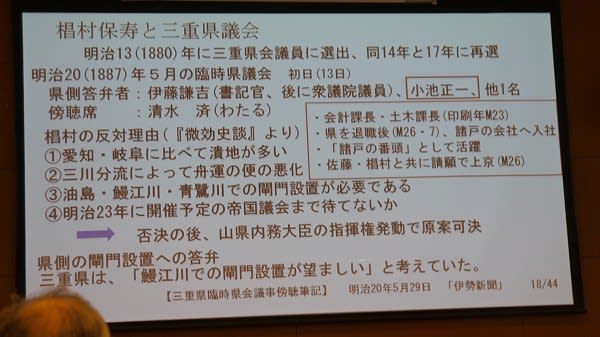

講義は「閘門建設を請願した人々と幻の閘門」—佐藤義一郎、椙村保寿、小池正一らの活動と幻の鰻江川閘門— で、3人の人物を紹介していきました。

佐藤義一郎の経歴です。桑名銀行の頭取を務めた。

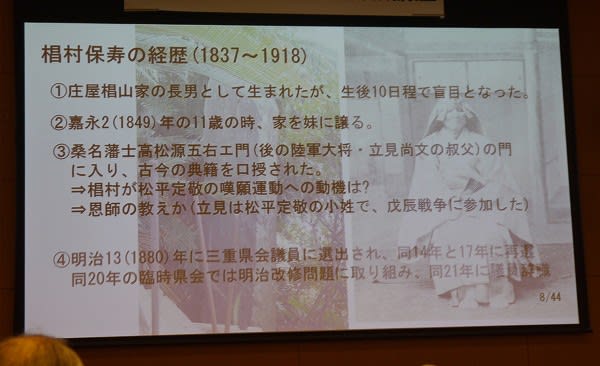

こちらは椙村保寿の解説です。

生後、間もなく視力を失いました。

松平定敬などの桑名藩士は官軍に抗戦し戊辰戦争後、桑名藩は逆賊として取り潰されました。

大久保利通らと親交が厚かった同藩出身の椙村保寿の嘆願が有り桑名藩は再興を許され、松平定敬は桑名藩知事に任じられました。

嘆願に尽力したことは有名ですが、三重県会議員を務めています。

木曽三川の分流に寄り通行が閉ざされて舟運に差し障りが生じたので、閘門を設けるように嘆願しました。

もう1人の人物。

小池正一です。

三重県の会計課長や土木課長を務めました。

そして、退職後は諸戸の番頭として活躍しました。

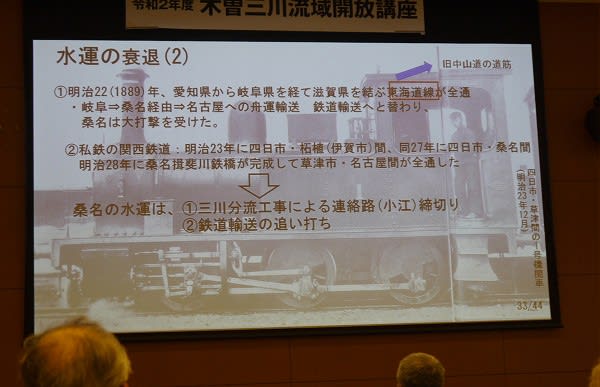

繁盛していた桑名港が鉄道の開通により衰退していきました。

揖斐川橋梁の完成により関西(カンセイ)鉄道が全通しました。

桑名市中央図書館

3階と4階が桑名市中央図書館となっていました。

休憩時間に入館してみました。

受付です。

こちらは雑誌などが並んでいるコーナーです。

一般書が並んでいます。

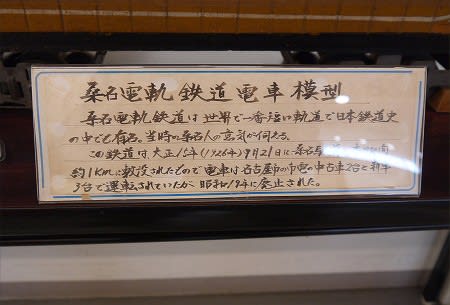

路面電車の模型が有りました。

模型の説明です。

昭和19年に廃止となったと有ります。

運行したのは短い年月でした。

斜めから見ました。

こちらは正面からです。

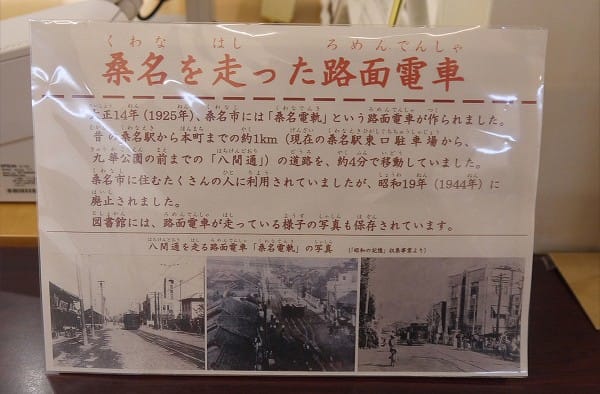

桑名を走った路面電車の解説です。

各務原市の広報誌のお知らせ欄に「木曽三川歴史探訪 森部輪中と水害・治水を学ぶ」と言うイベントが開催されると掲載されていました。歴史の勉強になると思い、申し込みをしました。主催者宛に申込メールを送ったら参加OKの返事が有りました。

主催者は木曽三川フォーラムと言う団体で、バスで安八町へ向かい堤防が決壊した現場を見学し、その後は町の中央公民館で講義を聞くものでした。

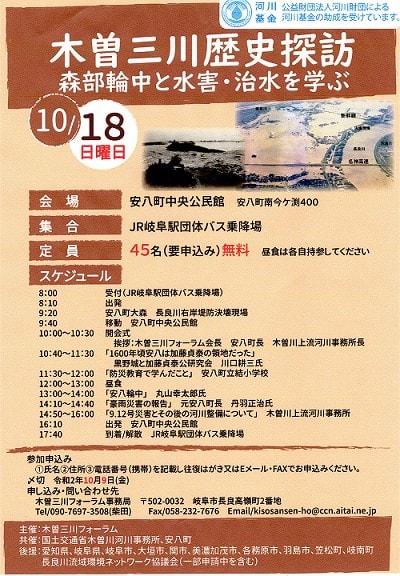

「木曽三川歴史探訪 森部輪中と水害・治水を学ぶ」のチラシです。

岐阜駅前からバスで安八町へ向かいます。

バスが止まった所が安八町の斎場。

やすらぎ苑と言う所でした。

案内されて長良川右岸堤防決壊現場へ来ました。

安八町大森と言う所です。

前方に見えるのは新幹線の高架です。

あの堤防が切れたのです。

やすらぎ苑に戻ってきました。

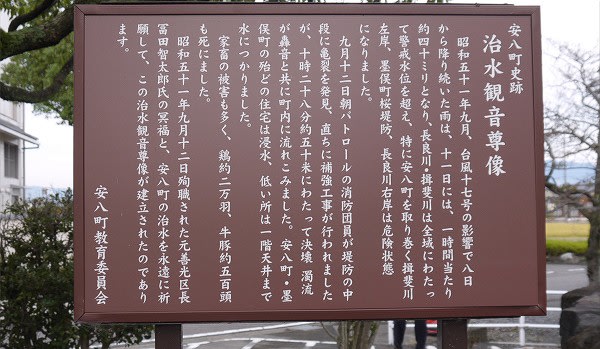

苑内に設置して有った治水観音尊像です。

治水観音尊像建立の趣旨です。

こちらは木曽川上流河川事務所の説明板です。

この後、安八町中央公民館へ向かいました。

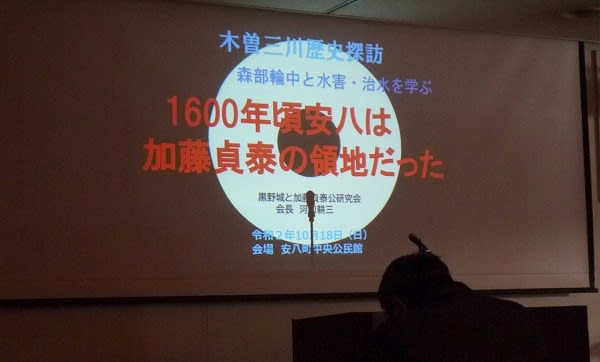

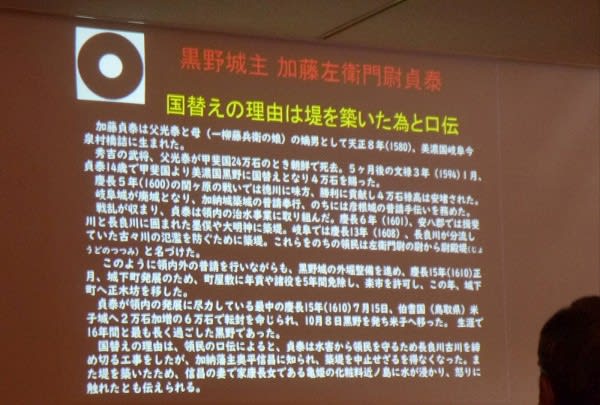

「1600年頃安八は加藤貞泰の領地だった」

黒野城と加藤貞泰公研究会の川口耕三氏の講義です

陣羽織を着た姿で登場です。

講義のタイトル。

「1600年頃安八は加藤貞泰の領地だった」。

岐阜市には岐阜城と加納城が有りますが、もう1か所黒野城が有るという説明です。

黒野城は岐阜市の北西の位置ですが、お城が有ったとは知りませんでした。

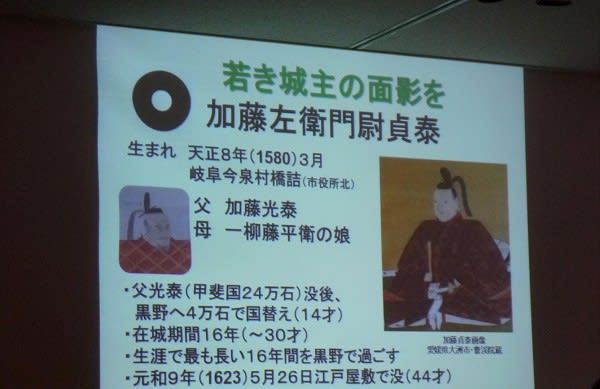

加藤左衛門尉貞泰。

父、加藤光泰は秀吉に仕え抜擢されて甲斐24万石の領主でしたが、朝鮮出兵で病没。山崎の合戦や賤ケ岳の戦い、小牧長久手の戦いに参戦するなど波乱に満ちた生涯でした。

その後、嫡男の貞泰は若年と言う事で黒野に4万石で国替えさせられました。

加藤貞泰が堤防を築いたため亀姫(家康の長女)が化粧料として貰った土地が水に浸かるようになり、怒りをかったという説です。

堤を築いたため移封となったという口伝です。

領民のためを思い、築堤したのが亀姫の怒りに触れました。

この後、米子そして、大洲へ移封となりました。

どちらも行った事の有る地です。

ああ、アノ街かと言う思いがします。

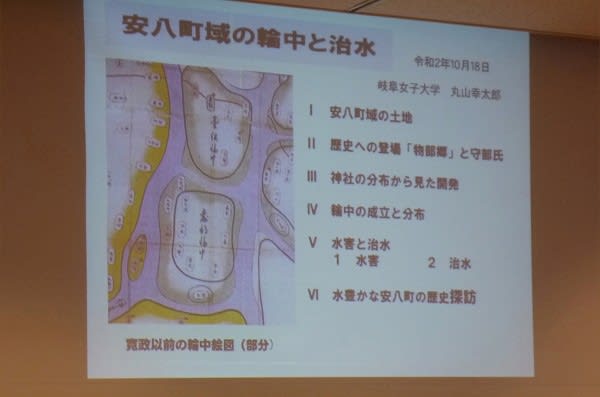

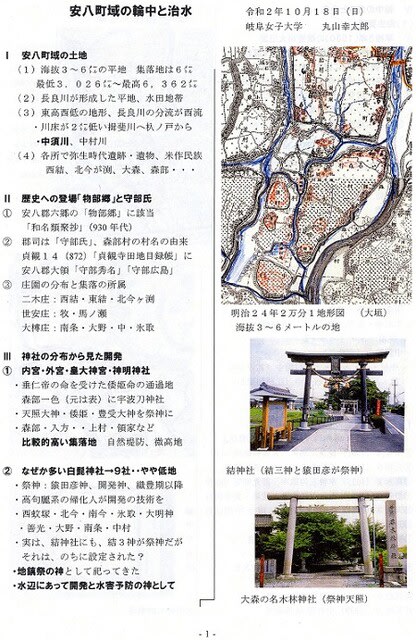

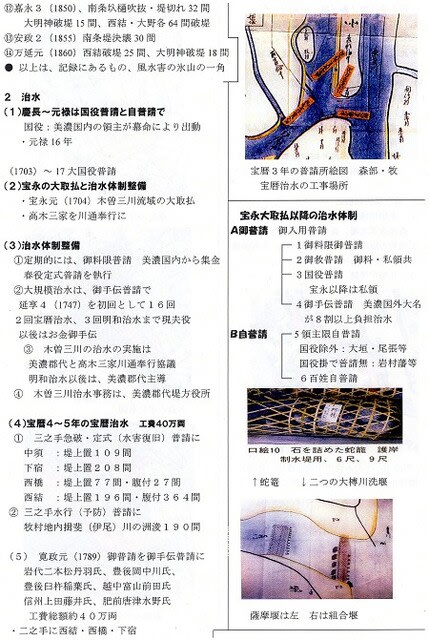

「安八輪中」

岐阜女子大学の丸山幸太郎教授の講義です。

安八輪中の歴史を解説されました。

丸山先生の講義の資料です。

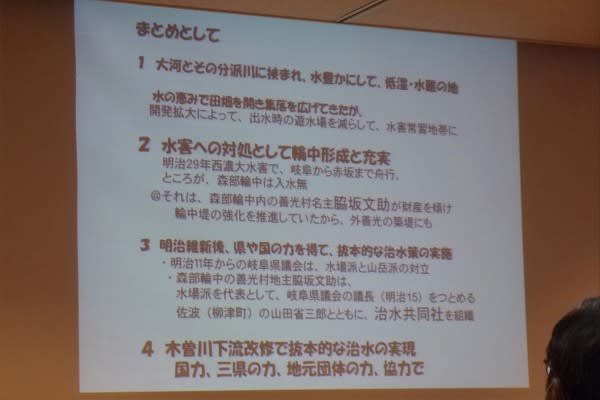

まとめです。

「豪雨災害の報告」

元安八町長丹羽正治氏の講義です。

ご自分は来年90歳になるという自己紹介から始まりました。

安八町は東を長良川、西は揖斐川で南を福束輪中で川に囲まれたの地形であるとの解説から始まりました。ご自身、あの昭和51年。町長を務めておられました。当時9月8日から秋雨前線が横たわり、台風17号が襲来して集中豪雨が続いた。そして12日に大森の長良川堤防が決壊したのです。水防団員が対応に当たっていて、町長と言う立場で北の方の現場へ激励に行き、次に東の長良川堤防へ来たらパトロールをしていた水防団の赤い消防車が見え、目の前で消えたのだそうです。それが丁度、堤防が決壊したタイミングでした。

目の前の消防車が消えた。生々しいお話でした。

最後に

黒野に城跡が有り、かつての城主が加藤貞泰だった。そして父親が加藤光泰。朝鮮の役に参加して病没しています。多くの大名が参戦した朝鮮の役。加藤光泰も参戦していました。

黒野城と加藤貞泰。加藤左衛門尉貞泰が築いた堤防で尉殿堤防(ジョウドノテイボウ)と呼ばれています。また、元町長の丹羽さん。お歳は召されてもカクシャクとされていました。良いお話が聞けました。

色々と勉強になりました。

今日は木曽三川流域開放講座の第2回です。弥富市産業会館が会場になっていました。

講師は元輪中の館館長で郷土史家の諸戸 靖氏で、「伊勢湾台風と木曽三川下流域」~忘れられた輪中の知恵~と言う講演のタイトルでした。

今回の会場。

弥富市産業会館です。

会場の2階会議室。

既に多くの人が詰め掛けていました。

今日の資料です。

講演の資料の他に、先の豪雨の時のモノも添えられていました。

諸戸さんの講義の前に「大規模災害による犠牲者ゼロを目指して」と言う話しが下流事務所の調査係長の村橋さんからありました。

つい最近の大きな規模災害。

台風19号の被害状況です。

ここからが本題です。

講師の諸戸 靖氏。

「伊勢湾台風と木曽三川下流域」~忘れられた輪中の知恵~と言う講演が始まります。

伊勢湾台風の時間の経過と潮位の変化をグラフにしたものです。

ここからはあの時の写真です。

一面、海となってしまった長島町です。

揖斐川に架かる伊勢大橋。

その上は近鉄か関西線なのでしょう。

黒い曲線は輪中です。

列状集落で家々が有ります。

輪中家屋には舟が備わっているそうです。

台風が過ぎ去っても水は引きません。

そんな状態でも救助はこなかって、舟で食料を取りに行ったそうだと話しました。

犠牲者の遺体。

堤防の上で荼毘にふされました。

台風後の避難疎開です。

鳥羽に海上保安庁の船で、子供たちは疎開。

中々引かない水。

そんな場所に船橋が架けられました。

水の引かない地域。

そんな地域へも郵便配達が舟で郵便物が配達されました。

今ならエンジン付き舟となるところだが、櫓と竿で操船しています。

最後。

濃尾平野の0メートル地帯を現したものです。

感想

今年は伊勢湾台風が襲来してから60周年を迎えました。

そんな、機会の2回の講座でした。

今はヘクトパスカルで気圧を現します。

1ヘクトパスカル下がると、海面が1センチ上昇すると聞きました。

輪中には、堤防が切れたら堤防に逃げろ。

輪中は肥えた土で食料生産最適地である。

長島には石がない。大きな木がない。そして、坂がない、と聞きました。

映された伊勢湾台風の惨状。

色々と参考になりました。

国交省木曽川下流河川事務所の主催による木曽三川流域開放講座を受講してきました。今年は伊勢湾台風から60年と言う節目に当たります。それに併せての企画です。演題は「伊勢湾台風による高潮災害とその後の対策について」で、講師は名古屋大学の富田孝史教授でした。

会場は桑名市メディアライブと言う図書館が入っている複合施設でした。

流域開放講座のチラシです。

今日の会場。

桑名市メディアライブ。

会場の多目的ホールです。

平日の開催と有って、高齢者が多いです。

今回の資料です。

スクリーンにパワーポイントで映し出されています。

講演を始めた講師。富田孝史教授です。

高潮発生の3つの原因。

・吸い上げ。・吹き寄せ。・セットアップ。

1,013ヘクトパスカルが標準気圧で、それより低いのが低気圧です。

1ヘクトパスカル下がると海面が1センチ上昇するのだそうです。

地球の温暖化で海面が上昇してきています。

昨年、倉敷市真備町で有った水害のデータです。

質問用紙を郵送して回答を得ました。

何時避難したか、どんな方法で避難したかを尋ねています。