日々の雑感記によるヘボ・マイ趣味紹介です。

ダッペの悠友ライフ

赤城自然園で見た早春花

群馬・赤城自然園行って、大分日がたちゃいました

暖かくなったから、あの時咲き始めた花たちは今は咲き始めているでしょう

園内であの時見つけた花たちの様子をアップしましたので見てください

まずは、タマサキサクラソウです

正式にはプリムラ・デンテイキュラータといい、ヒマラヤ原産のサクラソウでプリムラの仲間です

初めて見たのですが、まるでサクラソウとしては別人の顔付です・・・可憐というより艶やかです

向こうに見える水仙が何とも恥ずかしげに咲いていたのが印象的でした

森の中の格別日当りのいいところで、白根葵のつぼみが膨らんでいるのを見つけました (下画像)

園内他の場所では、やっと芽が出て葉を広げ始めただけなのに・・・

白根葵の出ている横の方では、サンカヨウの花もまさに咲き出そうとしていました (下画像)

サンカヨウ(山荷葉)は、メギ科サンカヨウ属の多年草で、本州中部以北から北海道、大山、サハリンに分布し、深山のやや湿った場所に生えます

草高は30~70cm ・ 花期は5~7月で、茎の先に直径2cmほどの白色の花を数個つけます

大小2枚つく葉はフキのような形をしており、花は小さい葉につき、葉の上に乗っているように見えます

花のあとには、濃い青紫色で白い粉を帯びた実をつけ、この実は食用になり甘いそうです

キクザキイチゲの花が咲いていました

前日降った少しの雪もすっかり消えています

沢山ついているつぼみは全く開いていない「イチゲ」の中で、一輪だけ開いて笑っていました・・・はい!! チーズ

「イチゲ」というのは、キンポウゲ科イチリンソウ属で、色々な種類がありもちろんキクサキイチゲもその仲間です

「イチゲ(=一華)」の名は一つの茎に一輪の花を咲かせる事からつけられ、 この花に「華」の文字をあてたのは、この花の持つ気高さからでしょうか

尚、「花」の漢字の前に中国では「華」の漢字が生れており、「マンジュシャゲ」のような形の花をあらわす漢字として「華」は用いられていました

ヤブイチゲの花も今にも咲きそうでした (下画像)

ヤブイチゲはヨーロッパからアジア北東部に分布し落葉樹の森林に自生する多年草です

白藤の花が、頭上いや樹上で輝いていました…キラキラと

早朝ウォーキングをしていて、たまにコースをかえて見る時があります

一週間ほど前、コース途中のお宅の庭で大きく伸びて花咲いている白藤らしい花を見つけました

知らないお宅の庭なので、近づいて確認できないのですが、ちょっとアカシヤの花にも似ています

しかし、芽吹いたザクロの樹に絡まっているのがデジカメの望遠で分かりましたから、多分白藤ですね

手入れはあまりされていない(持ち主さんすみません!!)ようですが、おかげで野性味たっぷり・見事な咲き振りです

白藤は、ヤマフジの一品種のようです…但し白いフジにはノダフジと呼ばれるのがあり、ヤマフジはつるが右巻きで、ノダフジは左巻きと弦の巻き方で見分けるようなのですが、私にはヤマフジに思えます

だって右巻き、左巻きって、見る方向でどっちもどっちでしょう

ヤマフジはマメ科フジ属、つる性の落葉木で、日本原産です

白藤の木が巻き付いた枝にはザクロの実が枯れたままで残っています

ザクロの枝も、芽吹きが始まっています

このコントラストがとっても印象的で、なぜかザクロの表情が気に入りました

白フジは、春になると木に弦をしっかり絡めて上り、遠くからもよく目立って美しい花房が垂れて咲きます

万葉の御代から、白藤の優雅な咲き振りがとても目立っていたようです

藤といえば、紫色がメインですが、白色もいいですね

「 藤浪や 峰吹きおろす 松の風 」 村上鬼城

「 若葉まじり 群がり咲ける 白藤の 花の乱れの 日に静かなり 」 窪田空穂

白藤の花言葉は、「 決して離れない 」、「 歓迎 」、「 恋に酔う 」 です

花言葉の「歓迎」は、たおやかに垂れる花姿が振袖姿の女性に迎えられているような印象を与えることからつけられたようです

花言葉「恋に酔う」は、光源氏が義理の母である藤壺女御(ふじつぼのにょうご)に抱いた理想の女性へのあこがれや、抑えられない恋心を記した源氏物語からきているのだと解説にありました

「決して離れない」は、画像のザクロの枝に巻き付いた白藤の姿からでしょうか!?

白藤は、4月29日、5月8日の誕生花です

散歩で見たタンポポの花

田んぼの畦で一杯のタンポポが咲いていました・・・春たけなわです!

タンポポはスミレと並んで、春の代表花です

世界中で見られる花ですが、一応分布はユーラシア大陸に自然分布するといわれます

タンポポ(蒲公英)は、キク科タンポポ属 (Taraxacum) の総称の多年草です

英語名ではダンディライオン(dandelion)といい、この名はフランス語で「ライオンの歯」を意味する「ダン=ド=リオン(dent-de-lion)」に由来しているらしいのですが、これはギザギザした葉がライオンの牙を連想させることによるそうです

タンポポはとても生命力の強い植物で、アスファルトの裂目からでさえ生えることも出来ます

この強さは50cm以上もの長い根を持っているからだそうで、最大で1m程度まで伸びる個体もあるそうです

また成長点が地面近くに位置するロゼット型の生育型で、茎が非常に短く葉が水平に広がっているので、表面の花や茎を刈リ取っても、再び生え始める強さがあります

マイ畑にも雑草のように生えていますが、なかなか駆逐できません

根っこは昔、乾燥し炒ってタンポポ茶(コーヒー代わり)で飲んだそうですが、野菜代りに栽培してみようかな

タンポポの花は、舌状花と呼ばれる小さな花が円盤状に集まり、頭花を形成しており、頭花が一つの花であるかのように見えます(=これは、キク科植物共通の特徴だそうです)

舌状花1つに、計5つの花びらをつけますが、1つに合着した合弁花冠であるため1つの花びらをつけているように見えます

舌状花の中央部は雌蕊(しべ)が伸び、雄蕊(しべ)が計5本合着しています

舌状花の下端には子房があり、その上部から白い冠毛が生えており、この冠毛は後に発達し、風によって種子を飛散させる役割を担っているのだそうです

ハナアブが飛び回って、蜜を吸っていました

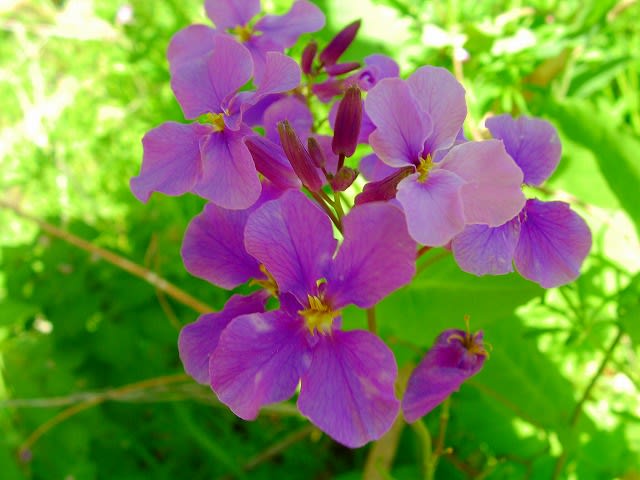

大根の花いや花大根が真っ盛りです

早朝のウォーキングで土手下では、大根の花で一杯でした

朝日の中で、紫色の花が輝いています

花大根 の呼び名が分かりやすいのだけど、正式にはオオアラセイトウ (大紫羅欄花)といい、アブラナ科オオアラセイトウ属の越年草で、中国が原産で、日本には江戸時代輸入栽培されたものが野生化したようです

中国ではショカツサイ(諸葛菜:諸葛孔明が広めたとの伝説から)ともいわれ、食用にも利用されたようです

日差しの強く当たりはじめたところの花に近づいて、アップ  で パチリ!!しました

で パチリ!!しました

野生の大根の花は、花自体が力強く感じます

花の表情は、ちょっとスミレに似ています

でもスミレと違って、花弁は十字状につく4弁花で、その長さは各1~2cm程度、先端に3mmほどの爪状の突起があります

雄蕊(しべ)は6本で、花糸は白色で、葯は黄色です

萼(がく)は細長く、径3mmほどの筒状で花と同じく紫色をしています

マイ畑に植え放しになっていた大根が、花を咲かせています

今朝畑で撮った辛み大根の花なのですが、花大根いやオオアラセイトウの花に比べて、やはり弱弱しいですね

薄いピンク色が、可憐に見えました

今朝はとっても寒かったです

4月に入って、なんで2月くらいの気温まで下がるのでしょう

荒れ地になった畑に、沢山のナガミヒナゲシが咲きました

早朝ウォーキングを始めて約1年になります

歩き始めた頃、鉄路に咲く色々な花を見つけました

その中の一つ、今朝見つけた荒れ地に咲く ナガミヒナゲシ です

ポピーの仲間のナガミヒナゲシは地中海沿岸が原産で、帰化植物です

路傍の荒れ地に生育し、秋から冬に芽生え春今頃開花します

昨年歩き始めた頃、今画像にしたところは3~4反部くらいありそうな広い畑になっていました

そんな広い畑を私よりやや年上かと思えるおじさんが、一人で、小型のトラクターを操って耕し、色々な野菜を作っていました

いつも夏の暑い時もランニング姿で働いているおじさんの元気さに驚きながらも、何ともそのたくましさに圧倒されていました

そんなトラクターを操るおじさんを見なくなったのはいつの時からでしょう

昨年の夏終わるころからでしょうか

植えてあった作物が一斉に掘り返され、何にも植えずに放置状態になりました

聞くところによると、心筋梗塞で倒れ、旅立ったそうです・・・人の命は何とも分からぬものです

しかし日々充実していたのではと密かに思い、旅立ったことを聞いた時は何も知らない人ですが、合掌しました

耕す人がいなくなった彼の地はすっかり荒れ地然になりましたが、今年なぜかこの地に沢山のナガミヒナゲシが咲きました

昨年秋ごろ、雑草が沢山茂ったとき、手入れができず除草剤などが撒かれ、すっかり荒れ地のようになった感じでしたが、こんなにポピーが咲くなんてびっくりです

あのおじさんの顔が思い出されます

ちょっと痩せたしかし踏まれても負けないような元気さのおじさんが畑にいます

ナガミヒナゲシは厳しい夏は種子や地下茎で夏眠し、秋ごろ芽生え始め春に開化結実する花です

なぜこんなにもたくさん、花開いたかはわかりませんが、なかなか綺麗な風景を演出してくれています

ナガミヒナゲシの花言葉は、 「 誘惑 」 です

5月11日の誕生花です

ムスカリの花言葉はとても意味深です

ムスカリの花は最近よく見かけます

あの紫色のちょっとブドウの実のような変わった花は、花壇に植えられていると強いアクセントを持たせてくれます

先日行った群馬・赤城自然園で、ムスカリの群落を見かけました

ムスカリはシャクナゲとサツキの樹が辺りにたくさん植えられている中で咲いていました

ムスカリは、ユリ科(分類体系によりヒアシンス科)ムスカリ属植物の総称で、地中海沿岸に分布し種類は50~60種もあるそうです

ムスカリ名の由来はギリシャ語のムスク(moschos)であり、麝香(じゃこう)のことだそうです

球根植物で、一般的花色は鮮やかな青紫色ですが、近年は白、コバルト色なども見られます

花弁はあまり開かず、一見するとブドウの実が逆さに生っているように見えることから、別名を「グレープヒヤシンス」とも呼ばれています

ムスカリの球根は数年くらい植えたままでも差し障りないくらい、病虫害もあまりなく栽培しやすい植物のようです

しかしできれば秋に掘り上げ、絨毯咲きのようになるよう沢山植え付けると、早春を彩る花として効果的ですね・・・自然園でのムスカリも、早春の彩を見せてくれました

ムスカリの花言葉は、実に不思議な言葉です

花言葉 : 「 憂鬱 」、 「 寛大な愛 」、 「 失望 」、 「 明るい未来 」

何が不思議といえば、上がったり下がったり、いや下がったり上がったりの正反対の意味の花言葉です

西洋圏では、紫・青色系に悲観的なイメージを託すことがあり、ムスカリの花の悲観的な花言葉は、色から連想されたものと考えられます

では明るい希望的な花言葉はどう云う事でしょう

ムスカリの歌  を作ってみました

を作ってみました

眼の前につらい事や悲しい事が多いとき、こんな時ばっかりではないよなぁ~

楽しい事や、嬉しい事、幸せなこともあったよなぁ~

そうなんだぁ~

苦しいことがあったから、楽しい事や嬉しいことがあるんだよ

悲しいことを乗り越えた時、そんな時ほど喜びがあるよなぁ~

ムスカリの花は、そんな思いを感じさせる花なのかも知れません

不幸は幸せの裏返し、傷ついた時は痛みがわかり、人の痛みにも優しくなれます

いつでも痛みがわかる人間でありたい

エンレイソウ(延齢草) と ハルトラノオが咲いてました

群馬・赤城自然園で、昨日は黄色を感じた話をしましたが、足元の春もたくさん見ましたので、お知らせします

まずはエンレイソウです

エンレイソウは、ユリ科エンレイソウ属(Trillium)の多年草で、別名をタチアオイといいます

エンレイソウの仲間 は、東アジア-ヒマラヤ、北アメリカに約40種が分布ており、日本ではエンレイソウ、オオバナノエンレイソウなど3~8種が知られています

主に湿り気のある谷間や落葉樹林の下に自生し、春に新芽を伸ばして葉を広げ、花を咲かせます

自然園の明るい落葉樹林の中で、沢山咲き出しているのを見つけました

エンレイソウの学名・「トリリウム(Trillium)」は、「3を基本の数としたユリ」と言う意味だそうで、この学名は、茎の先端近くに3枚の葉が傘が開くように付き、花は3枚の萼片(がくへん)と3枚の花びらの計6枚で構成されています

更に花柱(雌しべ)は先端が3つに分かれ、雄しべは外側に3本、内側に3本の6本が付くといった具合で、多くの器官が3を基数として構成されているところにちなんでいるのだそうです

エンレイソウは太く短い根茎から、高さ20~50cmの茎が一本伸び、その先端に3枚の葉を輪生しています

葉は葉柄を持たず、茎から直接でており、葉の形状は丸みを帯びたひし形で、直径は10~20cmあります

花期は4~6月、3枚の葉の中心から短い花柄が伸び、小さな花をつけます

花は花弁を持たず、3枚の緑色または濃紫色のがく片を持ち、横向きに咲いています・・・アップ  しましたが、変わった花です

しましたが、変わった花です

エンレイソウは発芽してから開花するまでに、10年ほどもかかるそうです

でも株の寿命も永く、50年位生きるそうですから、草とは言えませんね・・・寿命の永さから、名前の延齢草がついたのでしょうか

エンレイソウの花言葉は、「 奥ゆかしい美しさ 」、 「 落ち着いた美しさ 」 です

エンレイソウの周りに、ハルトラノオの花がびっしり咲いていましたので、一緒に撮りました

ハルトラノオは、別名いろは草といい、春先早くから咲き出すので、そんな名前が付けられたそうです

日本固有種だそうで、その名前もいかにも日本独特といえそうです・・・タデ科イブキトラノオ属の落葉樹林の林床に生育する多年草本です

枯れ葉の下、地中に長く太い根茎があります

根出葉は卵形から卵円形で、先はとがり、基部は葉柄に流れ、葉身の長さは2~10cmになります

茎の高さは3~15cmになり、1~2枚の茎葉をつけます

開花時期は3~5月、茎先に穂状花序(柄のない花が花茎に均等につく)を出し、白い花を咲かせます

花弁はなく、白く見えるのは萼(ガク)で、5深裂し、中から萼より長い赤色の雄蘂(オシベ)が8本あり、糸状の花柱が3本でています

ハルトラノオの花言葉は、 「 星への願い 」 です

花びら(実はガクなんですが・・・)が5つに割れているのを星に見立てたようですが、可愛いお星さまです

足元に咲く春の野草は、夢を感じさせてくれました

桃の花

早朝ウォーキングを始めて、間もなく一年になります

始めた動機は何となく運動不足を解消しようと思ってのことでしたから、どのくらい続くか自信がなかったのですが、一年になると思うと我ながらよくやったと褒めてやりましょう

でも目的であったメタボの解消は全然できていません  ・・・と云う事は、意味なくウォーキングしてたって事なんでしょうか!?

・・・と云う事は、意味なくウォーキングしてたって事なんでしょうか!?

まっ! いいかぁ~ 気持ちよく朝が起きられるようになったのだから、効果あったと云う事でもう少し頑張ってみましょう

早朝ウォーキングで見つけた桃の花が、真っ盛りになりました

まだまだ冷気を感じるような肌寒さの中で、鉄塔に負けぬよう天に向かって枝先を伸ばし、花を咲かせています

桃の樹は、薔薇(ばら)科、モモ属・中国原産の落葉小高木です

春(3月初め~4月末頃)には、五弁または多重弁の花を咲かせ、夏には水分が多く甘い球形の果実を実らせます

花の色は淡い紅色であるものが多いですが、白色から濃紅色まで様々な色のものも結構見られます・・・中には白と赤が咲き分けているものもありますね

「桃の花」は春の季語です

桃が咲き始める時期は、七十二候において、中国では「桃始華」、日本は「桃始笑」と呼ばれ、それぞれ「啓蟄(けいちつ)」の初候、次候にあたるのだそうです

桃の歴史は古く、中国西北部の黄河上流の高山地帯が原産地ですが、欧州に1世紀頃シルクロードを通り、ペルシア経由で伝わったとされています(=英名のピーチ(Peach)は“ペルシア”が語源だそうです)

日本列島では、桃の存在を示す「桃核」の出土事例が縄文時代後期からあり、弥生時代後期には大陸から栽培種が伝来し「桃核」が大型化し、各時代を通じて出土事例があるそうです

現役時代(十数年前になります)、中国で仕事をし生活したことがありますが、桃がよくデザートで出され食べました

あまりおいしくないのですが、ついつい子供の頃食べた桃と同じだなと思いながら懐かしく食べたのを覚えています

桃の花は枝に沿ってびっしりと花をつけます

スーパーの花棚で鉢植えの桃が花開いていましたので、アップしてきました・・・棚の中ではひときわ目立ってました

「桃」の字は、もちろん中国から伝わったものです

桃の字の「兆」は ”妊娠の兆し”を意味しており、桃が、「女性」や「ひな祭り」と 関係があるのはこの理由かららしいというのは予想できます

桃の花言葉は、「 天下無敵 」、「 チャーミング 」、「 私はあなたのとりこ 」 です

ハナミズキの花が咲き始めました → 赤いハナミズキもありました

平地での桜前線が通り過ぎようとしています

散ってしまう桜の花に代わるように、ハナミズキの花があっちこっちで彩りを添えはじめました

ハナミズキはミズキ科の落葉小高木で、原産地は北アメリカです

花の開花時期は例年なら,4月下旬から5月にかけて咲きますが、今年はやや早めのように思えます

早朝ウォーキングで、見かけたハナミズキです

早朝ウォーキングで、見かけたハナミズキです

ハナミズキは花の時期 が長く、秋には美しい紅葉・葉が散っても赤く色づいた果実を楽しむことが出来るなど、 桜の花にはない特徴があり、街路樹や庭木で最近広く植えられています

ハナミズキの4枚の花びらにみえるところは、花を包んでいる総苞(そうほう)という葉の一種で、真ん中に小さく集まっているのが花序と呼ばれる本当の花です

正確にはハナミズキの総苞が今開き始め、花はこれから総苞の中で、間もなく黄緑色の4枚の花弁を広げて咲きます

先日群馬・前橋に行った折、囲碁大会会場の前庭で赤い花色のハナミズキを見かけました

新芽が出始めた後ろの緑を背景に、赤色のハナミズキがとてもきれいに見えました

新芽が出始めた後ろの緑を背景に、赤色のハナミズキがとてもきれいに見えました

ハナミズキは東京市長であった尾崎行雄氏がアメリカのワシントン市へ桜を寄贈した御礼として、1915(大正4)年にアメリカから贈られたのが最初で、その後、全国に普及したものだといわれています

この時贈られたものは白花やピンクが多かったようで、赤色のハナミズキは珍しいといえます

初めて見た赤色のハナミズキです・・・名前は、アカハナミズキと別称として分けられています

朝早かったせいか、冷気が漂う中、赤色が浮き上がってとても綺麗でしょう

東京とワシントンとのサクラとハナミズキのやり取りは、とってもほのぼのさがあります

ハナミズキ(花水木)の花言葉は、 「 あなたへの返礼 」、 「 私の想いを受けとめて 」 です

この花言葉は、納得です

梨の花が開くのを見て、古代を想いました

春台風(?)一過

畑中の道を車を走らせていて、見つけた真っ白く咲く梨の花・2本、まだ樹は細いけど、びっしり花をつけていました

広々とした畑中・白雲が悠々と飛んでるように見えます

この辺りは近くに群馬・高崎市観音塚古墳(八幡古墳群の一つ)があり、古くから古代人が住んだ地です

台風の余波か風が少し強く吹いて、梨の花が大揺れでしたが、何とかピンボケ無しで撮れました

ナシ(梨)は、バラ科ナシ属の植物ですが、呼び名としてナシというと、果実のことを意味しやすいようです

ナシの実は弥生時代には、すでに食べらていたそうで、文献上では、「日本書紀」に持統天皇(=7世紀後半)の頃に「ナシを植えること」が奨励されたとあり、このころには既にナシは一般的な存在であったことが知られています

日本原産のナシは、「ヤマナシ(山梨)」と呼ばれ、木にトゲがあって、実が小さいのが特徴のようです

そういえば、群馬・藤岡の白石古墳群の一つ皇子塚古墳の横で、小さなナシの実が生って落ちていたのを思い出しました

あれが「ヤマナシ」だったのかな

香りはナシだったけど、とても食べられそうになかったな

この実を食べるとざらざらすることから、英語では「砂ナシ」、すなわちサンド・ピア(sand pear)と呼ばれているそうです

ナシの名は、風があると実が実らないことから 「風なし」、 これがしだいに変化して 「なし(梨)」になったといわれています

別名を、「有の実」(ありのみ)というそうですが、梨(なし)の呼び方が「無し」に通ずるのを忌んだのでこの別名が生まれたそうです

それにしても、ナシがアリの実とは面白い

咲いている梨の花が、風で揺らいでいます (  )

)

風が吹くと、梨の実はなるのが悪いというのは本当でしょうか!?

3月に新芽が伸びたと思うと、4月になって、桜から1週間ほど遅れていっせいに梨の花が咲きます

花は真っ白い5弁の花です

「杏一益、梨二益、 カリン百益」の言い伝えが中国にあるそうですが、梨の効用は解熱作用があり、梨の成分の89%が水分ということもあり、夏場で喉が乾いた時や風邪の時に食べたりと利尿効果が大だそうです

また、たんぱく質の消化を促進する酵素を含んでいるので、肉や魚などと一緒に食べると効果的だそうです

ナシの樹は、古代ではきっと薬用食だったのかもしれません

万葉集で、ナシを詠った歌を見つけました

「 露霜(つゆしも)の 寒き夕べの 秋風に もみちにけりも 妻梨(つまなし)の木は 」 作者不詳

この歌はナシの黄葉を詠っており、花も実も詠われていないようです

白い花はこんなに綺麗なのに何で詠われなかったのでしょう

ナシの花言葉は、「 博愛 」、 「 愛情 」 です

この花言葉は、真っ白い可憐な5弁の花がキリストの愛の象徴であることからつけられたそうです

メタセコイア(和名:曙杉) の芽が出始めました

このところ春台風というのか雨風の強い日が続いています

一昨日、全国西の方から20数mの風を伴った低気圧が駆け抜けました・・・裏日本から東北・北海道は雪が降ったそうです

昨日久しぶりに朝早く囲碁大会参加しようと、群馬・前橋に行ってきました

ちょっと早めについたので、大会会場横の公園を散策しました

この公園には大きなメタセコイヤの樹があり、ここへ来るときはいつも覗いていました

大きなメタセコイアの樹を見上げると、勇気が出て、この日の対局にやる気が湧きます・・・いつもやる気効果(?)がすべっちゃって負けちゃうのですけど

前日の雨で、足元は濡れていますが、暖かさが春を伝えていました

メタセコイヤもよく見ると、若芽を出し始めていました

株元には、びっしりメタセコイヤの果実が落ちていました

メタセコイアの花は2月から3月にかけて開花し、10月頃から雄花序は伸びて目立つようになり、授精するとやがて球果を形成しその年の秋から冬に種子を散布します

眼の前に沢山落ちている球果は昨年生ったものなんでしょうがすごい数です

メタセコイアの時間をかけて球果を落とす事象に悠久を感じ、何かメタセコイアが化石植物なのだと改めて納得です

この日の囲碁は勝負にこだわらず、ゆったり打てました

結果は全勝・・・久方ぶりに帰ってからのビールが美味しかったです

ちょっと感じた事です

暖かくなりました

春爛漫と言えるのかはわかりませんが、桜が満開  いや散りはじめています

いや散りはじめています

今年は暑さ寒さが繰り返され、結構花が永持ちしている気がします

気象がなんか落ち着かない感じだなと感じるのは私だけでしょうか!?

ここ数日は20mを超える強風が吹くような気象状況が続いていますから、咲いた花も目を白黒させて、散り忘れたりして・・・そんな事はないか

花を見ると平和を感じますが、本当に平和だと喜んでいていいのでしょうか

何かゲームでもするかのように、ミサイルの発射準備を進め、今にも発射するぞと脅かして自分のいうことを聞かせようとしているお隣の国がありますが、相手にしたくなくてもよりエスカレートさせているのをみると、心が痛みます

良識が通用しないのは困ったものです

平和に生きるために自然を守り共存を考えるこそが、人類幸福につながることだと思うのですがね~

今朝雨上がりに近所をウォーキングしました

公園の桜に葉がでてきたのを眺めながら、平凡に何にもないことが平和なんだなとふと思いました・・・これって何にも知らない事が幸せと共通する!?のではありませんよ

桜情報 ; 群馬西毛地区の高崎・藤岡は、今桜が満開になってきました

今日は4月1日・・・学期が入れ替わる時ですね

3月に入って暖かい日が続きましたから、今日から春といえるのかもしれません

日増しに気温が上がり、3月下旬になった頃、埼玉との県境の都市・藤岡あたりは桜が咲き出しました

桜の開花予想は、その土地土地で決めた樹の開花観察でなされるそうです

それをまねて私なりにマイ開花予想を毎朝ウォーキングをしていながら、コース途中の神社の桜樹を開花基準樹として予想をしていました

毎日どんな具合か観察していましたら、今年は3月19日がマイ開花宣言日と決めました ・・・ 開花日の桜です

開花日の桜です

枝先に咲き始めた薄ピンクの花がとてもきれいです (奥のピンクは河津桜で、この時は満開でした)

枝先に咲き始めた薄ピンクの花がとてもきれいです (奥のピンクは河津桜で、この時は満開でした)

開花から10日ほど経ち、途中花冷えの日もありましたが、大分咲き出し、今日1日は満開となりました

この画像は30日撮ったものです ・・・まだちょっとつぼみがあります

この画像は30日撮ったものです ・・・まだちょっとつぼみがあります

30日の日、藤岡市街地にある群馬百名山の一つ庚申山の桜は樹にもよりますが、やや遅さきで、3~4分咲きといったところです

護岸工事をした石垣に真カモたちは点々と上がり、頭上の咲き始めた桜の鑑賞中のようでした

花冷えかと思える30、31日ですが、高崎にある県立公園・群馬の森周辺の桜は満開になってました

岩鼻代官所跡のある岩鼻の桜は、幹回り1mはあろうと思えるほどの古木が幾本もあり、なかなか見事な咲きぶりです

ひろくはないけど綺麗に整備された用地は、休みの日には行楽に賑わいそうです

花一杯の桜の枝下は、なんかいい気分です

高圧線の鉄塔が頭上にとおっているので、桜越しにパチリ!  しました

しました

桜の句を見つけました

まずは 芭蕉の句です 「 さまざまの こと思い出す 桜かな 」

そして村上鬼城の句は 「 ゆさゆさと 大枝ゆるる 桜かな 」

〆は、正岡子規です 「 観音の 大悲の桜 咲きにけり 」

ミモザの花が、一杯に咲いていました

早朝歩きをしていて、コースの途中で色々の花の咲く様子が観察できます

数日前、陽が昇り始めた時、ミモザが満開に咲いており、朝日が当たって輝いているのを見つけました

パチリ!!したのですが、思っていたような色合いになりませんでした

なんかスギ花粉の写真みたいで、がっかりしています・・・といいつつ、載せました

早朝に咲いてたミモザです

早朝に咲いてたミモザです

ミモザの名前は、葉に刺激を与えると、古代ギリシアの身振り劇・ミモス"mimos"(=マイム、パントマイムの前身)のように動くことからついたそうです

ラテン語本来の発音は、「ミモサ」、英語発音は「マモゥサ」あるいは「マイモゥサ」となり、日本語の「ミモザ」はフランス語発音に由来しているそうです

ミモザの別名は、「ギンヨウアカシア(銀葉アカシア)」とか「フサアカシア(房アカシア)」といいます

英名は、「Golden mimosa(ゴールデン ミモザ)」だそうです…朝日に浴びたミモザは写真ではあまりよく撮れませんでしたが、ゴールデンの冠が似合っていました

近づいて、花のアップです

早朝の冷気が、くっきりはっきりの花姿を見せてくれてました

ミモザの花言葉

「豊かな感受性」、 「秘密な恋」、 「神秘」、 「感じやすい心」

朝見たミモザはこの感じがピッタリ受け止められました

ワックスフラワーがびっしり咲いていました

先日スーパーに買い物に行った折、例によって花だなを覗いたら、まるで針金の先にロウ細工のようなパッチリした花がびっしり並んで売られていました

鉢植えなのですが、花で被われ鉢が見えないほどの置き方です

名札が刺さっていました

ワックスフラワーと呼ばれる蒲桃(ふともも)科のオーストラリア原産の常緑低木です

花びらが、ロウ質ぽく、分厚く鈍い光沢を持ち、まさに名前ピッタリの感じです

オーストラリアの乾燥地帯に生えているようですが、群生していたらさぞやきれいでしょうね

開花期は2~6月で、結構長く咲くようです

花色は紅色、紫色、ピンクそれに白色などがあるそうで、細い葉が対生して、小さな花を散房状に咲かせています

花形は梅に似た小さな花で、ちょっと甘い香りがしました

ワックスフラワーは、7月17日、8月2日の誕生花だそうですが、花の咲く時期は春から初夏なのに、なんか変じゃないのかな

ワックスフラワーの花言葉は、 「かわいらしさ」 、「気まぐれ」 、「まだ気づかれない長所」 ・・・この言葉も解釈難しい・・・要するに、可愛いって事か

| « 前ページ | 次ページ » |