世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

猿を愛した画家

ドイツ語圏の美術館で必ず出くわす画家の一人に、ガブリエル・フォン・マックス(Gabriel von Max)がいる。プラハに生まれ、ミュンヘンで死んでいるのだが、オーストリア画家として括られている。

ちなみに、森鴎外の小説「うたかたの記」のモデルとなった洋画家、原田直次郎が、ドイツ留学時代に師事した画家としても、名が挙がる。

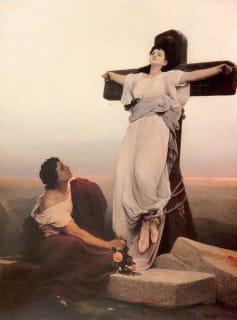

マックスの絵はかなりインパクトがある。ダークにクラシカルな画風。暗く狭いトーン&パレットは、美しくも奇っ怪な、質朴の耽美を作り出している。

が、暗くはあっても重くはない。逆に軽やかな、と言うよりは稀薄な、むしろ天上の精気、エーテルのような透明さがある。

マックスの絵に漂う、何気に世紀末的な、懐疑的、厭世的な象徴性は、私にはメフィストフェレスを想起させる。霊的なのだが、どこか知的。けれどもその知は、理想というものを馬鹿にする、悪徳讃歌の冷たい理知だ。

が、その悪徳的な頽廃性を表わすのは、悪魔のような陳腐な存在などではない。彼の絵に、美しい女性と同じ頻度と重要度で登場する猿たちなのだ。

マックスは早くから、超常現象や心霊現象を扱う超心理学に傾倒し、人間精神と神との合一を目指した神秘主義的な哲学・思想を学びに学んだという。

同時にのめり込んだのが進化論で、避暑地のシュタルンベルク湖畔にマックスが構えた夏の邸宅には、人類学・考古学のおびただしいコレクションとともに、多種の猿たちが飼われていた。家族のように暮らした猿たちを、その死後には解剖したというマックス。が、生きたままの生体実験が普通だった当時、この態度はそれに反対する意志表明でもあった。

愛猿たちがモデルとなった一連の絵において、猿があたかも人間のように振舞う図は、「猿の惑星」的に珍奇で不気味で、暗喩めいている。そしてこれが、マックスを、議論の余地ありまくりの変哲画家に仕立てている。

略歴を記しておくと……

チェコの生まれ。父は彫刻家。プラハのアカデミーで絵を学ぶと同時に、超心理学、オカルティズム、ショーペンハウアー哲学、神智学など、諸種の神秘主義、およびダーウィニズムをも学び、生涯の関心事となった。

ウィーン、さらにミュンヘンのアカデミーで学び、ミュンヘンでは歴史画の大家カール・テオドール・フォン・ピローティ(Karl Theodor von Piloty)に師事。また、若きクリムトが憧れた色彩の歴史画家、ハンス・マカルト(Hans Makart)からも影響を受ける。同時期にパリを訪問、マネやクールベなどのフランス写実絵画にも接している。

霊的世界および進化の科学に対する、自身の偏屈なほどの関心が勝って、ピローティから受け継いだ擬古典的なテーマを脱したマックスの絵は、一種独特な寓意的、宗教的な、神秘主義的象徴性を有し、世紀末分離派の一つのメッセージ表現となった。

画像は、G.マックス「聖ジューリアの磔刑」。

ガブリエル・フォン・マックス(Gabriel von Max, 1840-1915, Czech)

他、左から、

「解剖学者」

「捨て子」

「主の祈りのための習作」

「ヤイロの娘を復活させるキリスト」

「美術鑑定家としての猿たち」

Related Entries :

グスタフ・クリムト

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 白い夜の幻想 | 憂鬱な野獣 » |