関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14

Vol.-13からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第40番 福聚山 善應寺 普門院

(ふもんいん)

江東区亀戸3-43-3

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第40番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第30番、亀戸七福神(毘沙門天)

第40番札所は、下町・亀戸の普門院です。

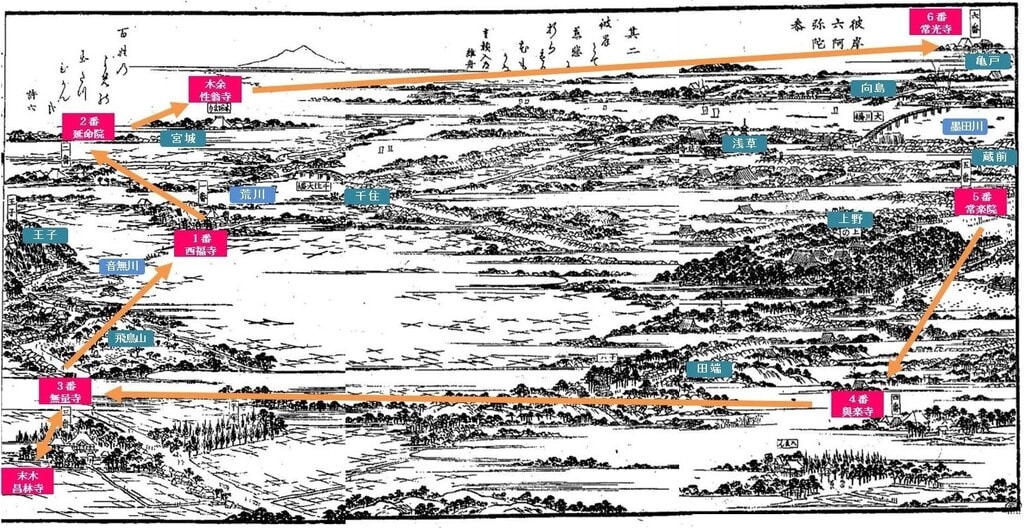

第40番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに普門院なので、御府内霊場開創時から一貫して亀戸の普門院であったとみられます。

第40番の四ッ谷の真成院も御府内霊場開創時からの札所とみられるので、第39番の四ッ谷から第40番は亀戸へと、一気にエリアを変えることになります。

これは本四国八十八ヶ所霊場が第39番の延光寺(高知県(土佐國)宿毛市)から第40番の観自在寺(愛媛県(伊予國)愛南町)で国が変わることと関連があるのかもしれません。

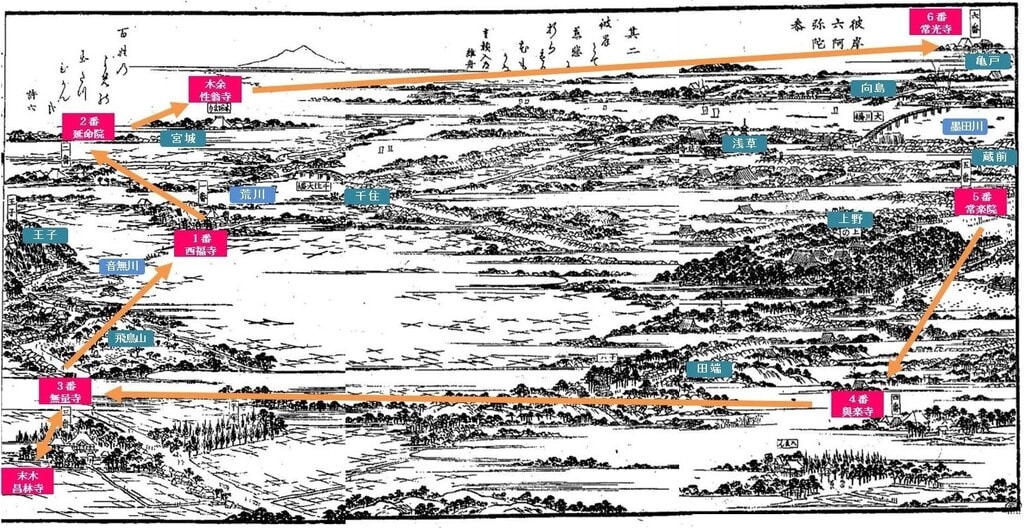

本四国霊場は四国内の阿波國(1-23番)、土佐國(24-39番)、伊予國(40-65番)、讃岐國(66-88番)と国別に構成されており、それぞれ発心の道場、修行の道場、菩提の道場、涅槃の道場とされています。

御府内霊場をみると、23番(薬王寺/市ヶ谷)→24番(三光寺/内藤新宿)は比較的近いですが、39番(真成院/四ッ谷)→40番(普門院/亀戸)は大きくエリアを変え、65番(大聖院/芝三田寺町)→66番(東覚寺/田端)とこちらもエリアを移しています。

御府内の東端は亀戸辺とされ、亀戸天神御鎮座の参詣地でもあったため、御府内霊場札所の配置は自然な成り行きかも。

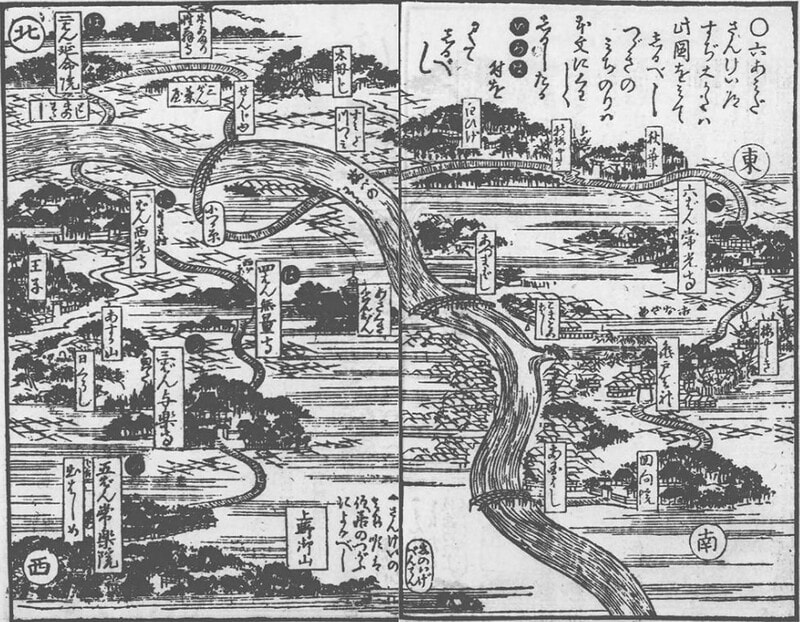

なお、これより東寄りは荒川辺八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場、新四国四箇領八十八ヵ所霊場、南葛八十八ヶ所霊場など、下町の弘法大師霊場の領域となり、現在巡拝するにはよりマニアックな踏み込みが必要となります。

亀戸あたりになると、『寺社書上』『御府内寺社書上』への記載はなくなりますが、『新編武蔵風土記稿』の収録エリアなのでこちらから追っていけます。

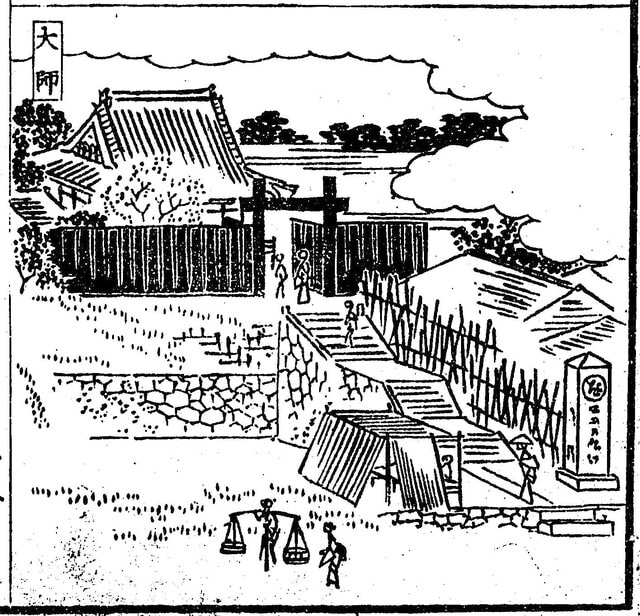

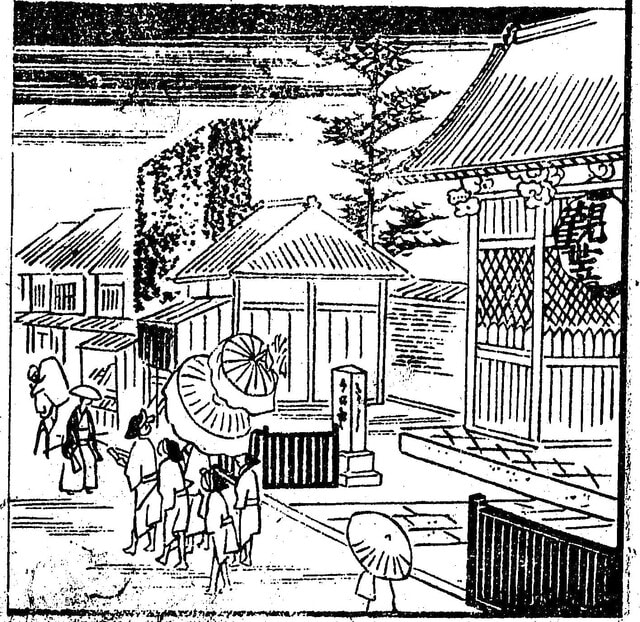

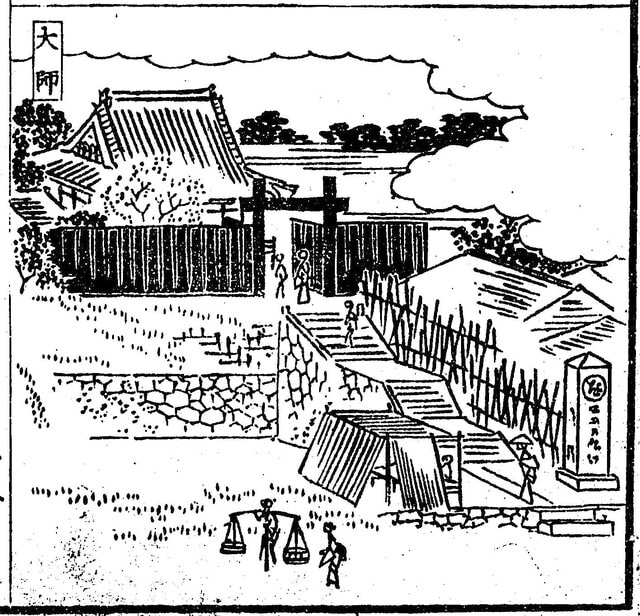

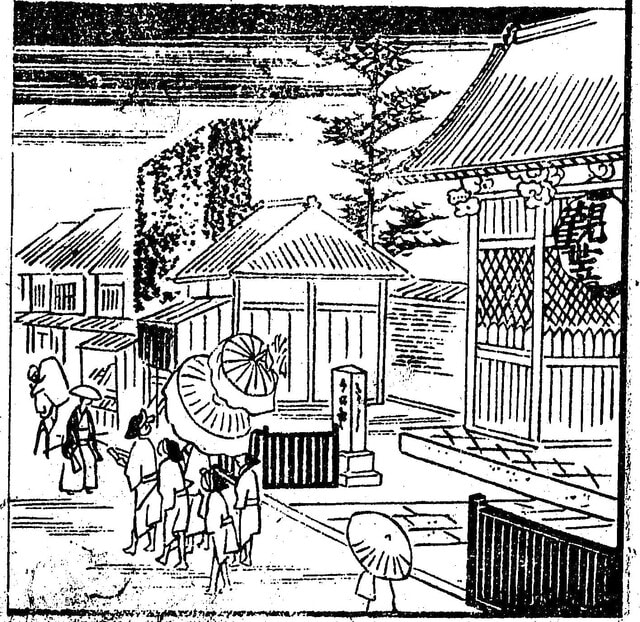

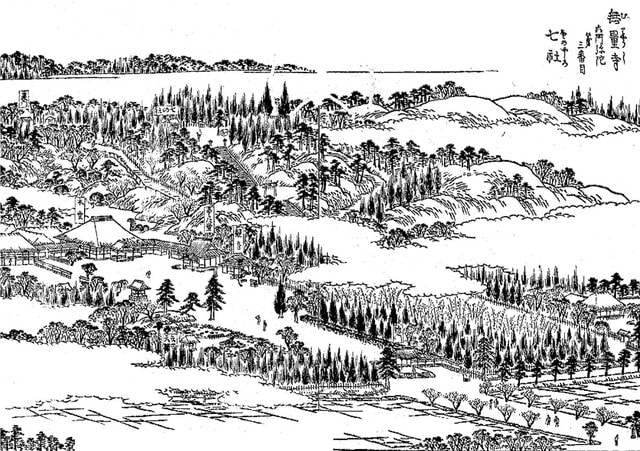

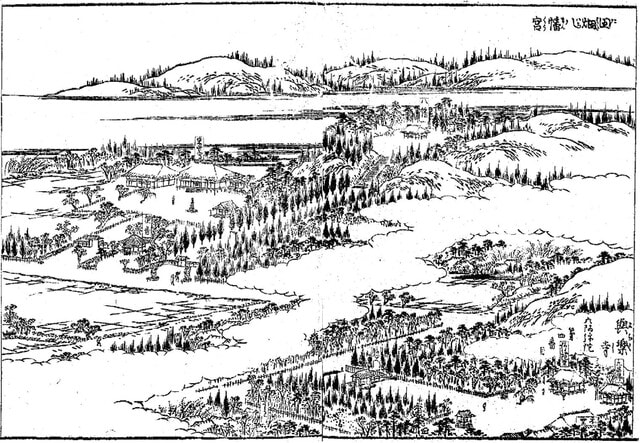

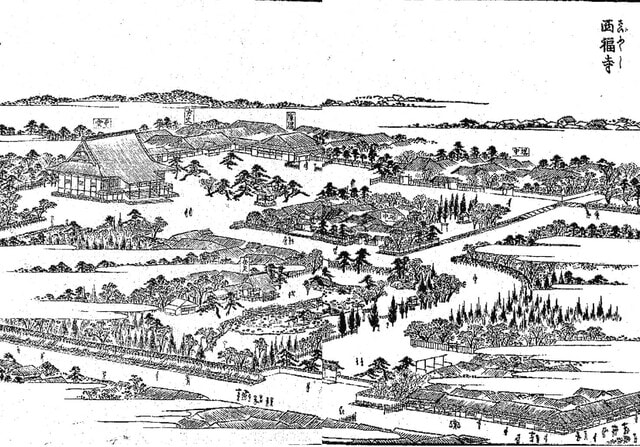

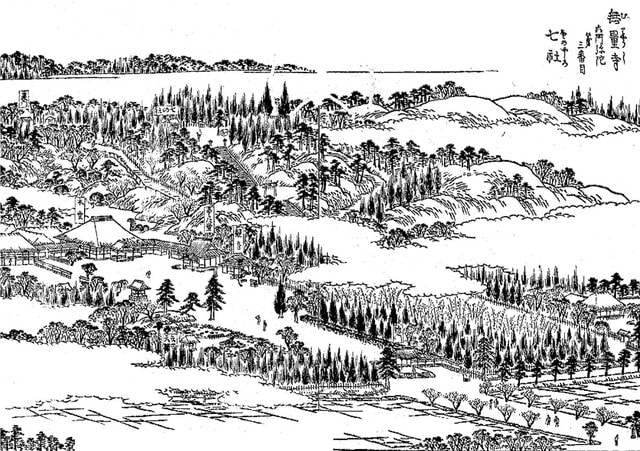

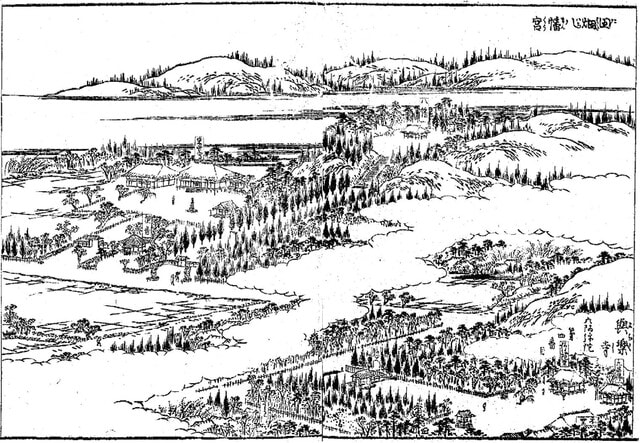

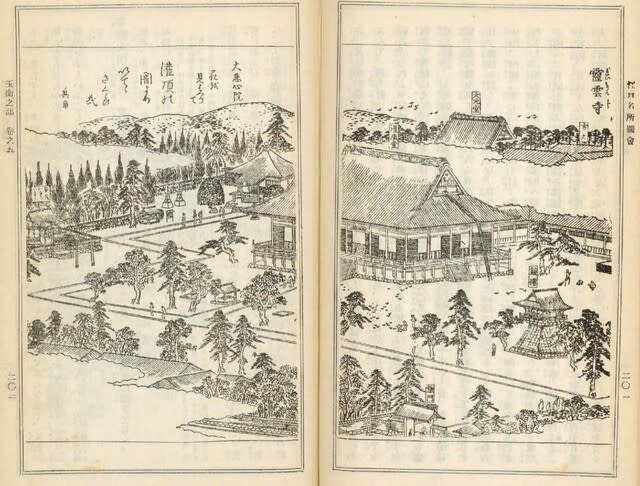

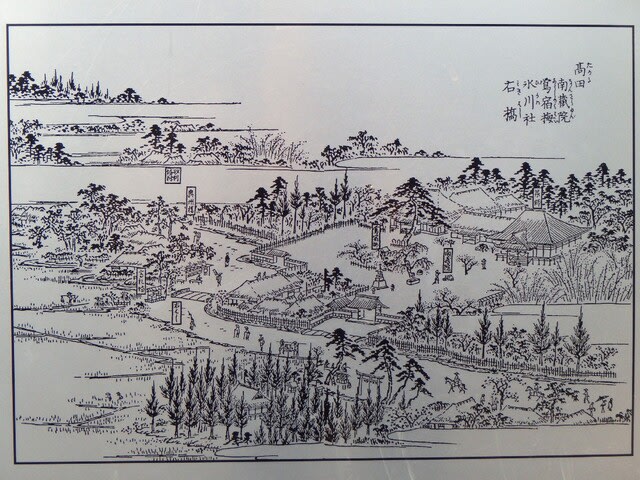

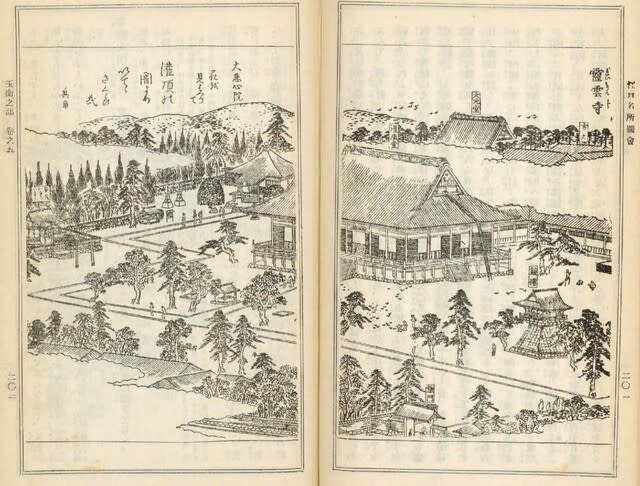

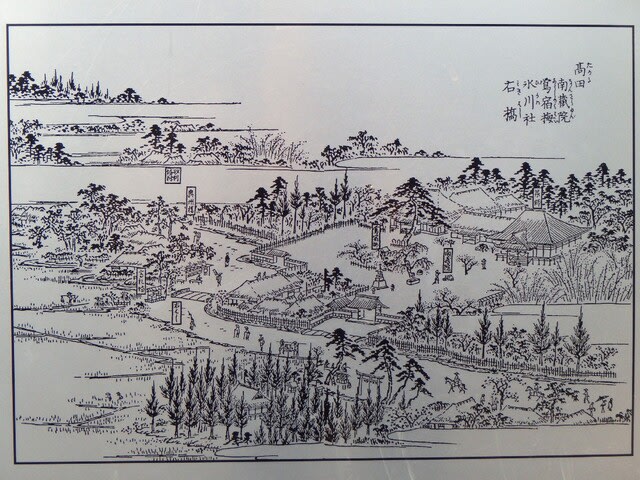

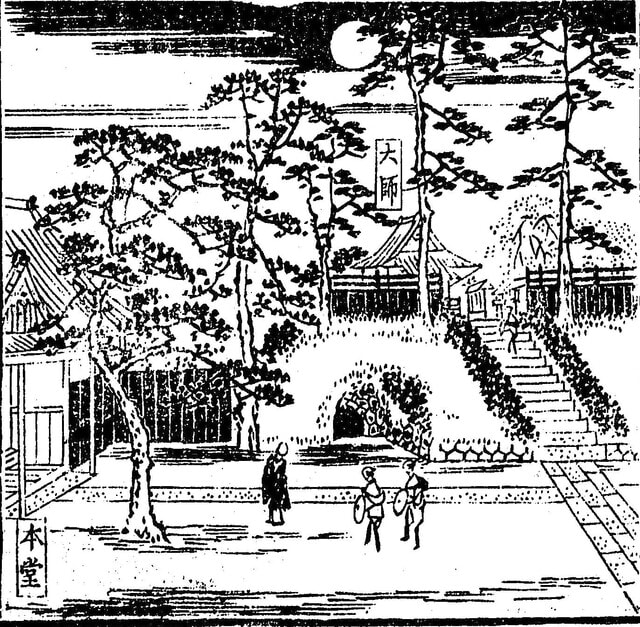

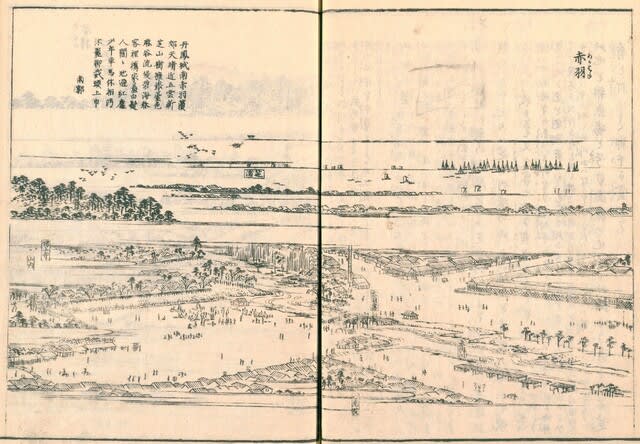

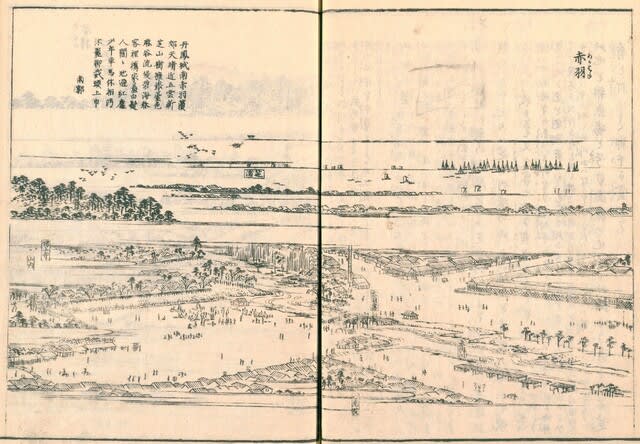

亀戸は江戸の名所のひとつなので『江戸名所図会』にも挿絵を添えてしっかり収録されています。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

普門院は大永二年(1522年)三股(隅田川・荒川・綾瀬川の合流点、現・足立区千住周辺)の城中に創建されました。

開山は長賢上人、開基は千葉中務大輔自胤と伝わります。

千葉自胤(1446-1494年)は室町時代の武将で、武蔵千葉氏第3代当主とされます。

千葉氏は桓武平氏の名族で、下総に勢力を張り坂東八平氏・関東八屋形のひとつに数えられました。

千葉(介)常胤は、頼朝公の旗揚げに呼応し、公の信任を得て、鎌倉時代には下総守護の家柄となりました。

千葉一族は繁栄した一方、同族間の確執が多く争いも絶えなかったといいます。

室町時代中期の千葉氏の嫡流は千葉胤賢でしたが、享徳の乱(1455-1483年)で古河公方・足利成氏方で同族の原胤房・馬加康胤に殺され、遺児となった実胤と自胤は下総八幡荘の市河城へ逃れました。

しかし、成氏方の簗田持助に敗れ、康正二年(1456年)市河城を失って武蔵へと逃れました。

実胤は石浜城(現・台東区橋場)、自胤は赤塚城(現・板橋区赤塚)に拠り、後に兄の実胤が隠遁したため、自胤が石浜城主となり千葉氏当主を嗣ぎました。

自胤は本領である房総への帰還を目指しましたが、分家の岩橋氏が勢力をふるい岩橋孝胤は千葉氏当主を自称、後に公認されました。

惣領筋の自胤はそれでも幾度か房総奪還を図りますが、岩橋孝胤は勢力を固めて下総千葉氏継承を確定しました。

自胤の子孫はよんどころなく武蔵に定着し、武蔵千葉氏とも呼ばれました。

普門院はこの千葉自胤が、自身が拠った城内に開基と伝わります。

『新編武蔵風土記稿』に「古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシ」とあるのは、おそらく石浜城内を指すとみられます。

『江戸名所図会』には「三俣の城中に一宇の梵刹を開き(略)三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。昔千葉家在城の地なり。」とあります。

三俣はいまの千住周辺とされ、石浜城とはべつに三俣(三原)城という城があったのかも。

当初の普門院の御本尊は伝教大師の御作とも伝わる観世音菩薩で、自胤の信仰も篤く、自城内に一宇を建ててこの観世音菩薩を奉安したといいます。

また、千葉自胤の臣・佐田善次郎盛光が讒言を受け斬られそうになったとき、盛光が日頃信仰するこの観音像に祈ったところたちまち刀の刃がこぼれ、盛光は死を免れたとのこと。

天文三年(1534年)、この地に疫病が流行した際、この観音像を念ずる者はことごとく病が平癒し、患者と床を同じくしても感染しなかったといいます。

この観音様が衆生の身代りとなって疫病を引き受けられたという逸話もあり、以来「身代観世音」と尊称されて人々の信仰を集めました。

元和二年(1616年)荒川辺から現在地の亀戸に移転。

この時、誤って梵鐘を隅田川に沈めてしまい、鐘ヶ淵の地名の由来になったともいいます。

慶安二年(1649年)八月には大猷院殿(徳川家光公)の御渡りあって御休所も設けられましたが、いつしか取払われたとのこと。

「猫の足あと」様には『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、孫引きさせていただきます。

「『浅草区誌』によれば、鐘ヶ淵に沈んだ鐘は法元寺(『再校江戸砂子』註:保元寺)、普門院(『新編江戸志』)、長昌寺(『武蔵古蹟志』)と三説をあげている。『帝都郊外発展誌』によれば、安永年中(1772-1781年)に栄範上人が本尊を身代観音菩薩から大日如来に改め、観音堂を別に建立した。」

これによると安永年中(1772-1781年)までの普門院の御本尊は身代観世音菩薩で、栄範上人が御本尊を身代観音菩薩から大日如来に改めたということになります。

現在の御本尊も大日如来で、庶民の信仰を集めたとされる身代観世音菩薩の現況を辿ることはできませんでした。

-------------------------

【史料】

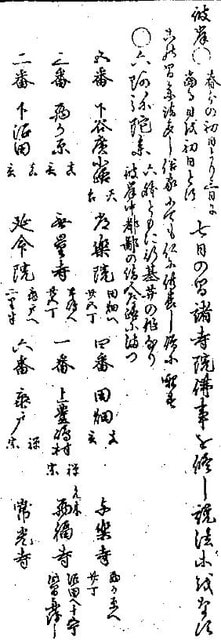

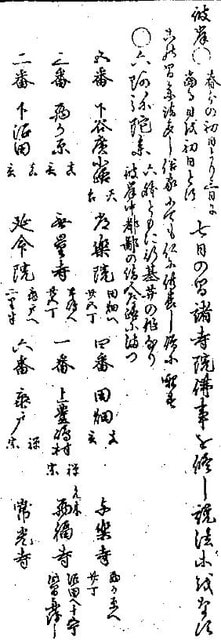

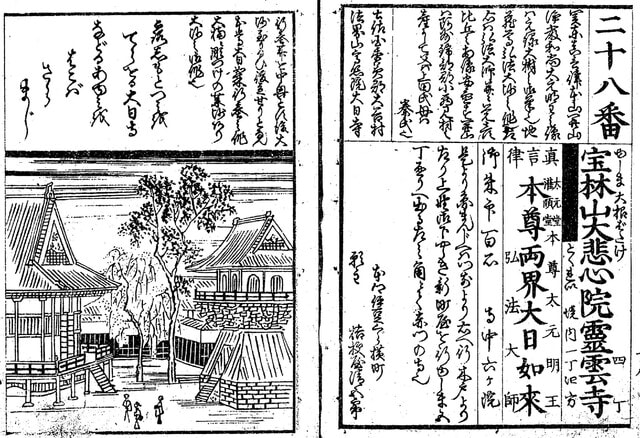

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

四十番

本所亀戸天神先

福聚山 善應寺 普門院

葛飾郡青戸村寶持院末 新義

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)

(亀戸村)普門院

新義真言宗青戸村寶持院末 福聚山善應寺ト号ス 本尊大日 開山長賢大永七年(1527年)寂ス 開基ハ千葉中務大輔自胤ニテ 古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシヲ 元和二年(1616年)今ノ処ニ移サル 慶安二年(1649年)八月大猷院殿(徳川家光公)当院ヘ御立寄アリテ 即日寺領五石ノ御朱印ヲ賜ハリ ツヒテ御小休ノ御門ヲ建サセラレシシカ 其後絶テ御渡モアラス 御殿モツヒニ取払ハセラレシナリ

観音堂

今ハ大破ニ及ヒテ再建ナラサレハ 観音ハ仮に本堂ニ置リ 縁起ニ云 当寺安置ノ聖観音ハ伝教大師ノ作ニテ 昔ハ下総國足立庄隅田川ノ邊ニアリシカ 大永ニ年(1522年)千葉中務大輔自胤ノ臣佐田善次郎盛光ト云モノ 讒者ノタメニ冤罪ヲ蒙リ 既ニ死刑ニ行レントセシトキ 盛光兼テ信スル処ナレハ カノ観音ニ祈誓セシニ 不思議ヤ奇瑞ノ奇特アリテ助命ニ逢シカハ 夫ヨリ身代ノ観音ト唱フ 斯テ盛光剃髪シテ観慧ト号シ 弥信心浅カラス 自胤モ深ク是ヲ感シテ乃城内ニ一宇ヲ建テ 普門院ト号シ 彼ノ観音ヲ安置スト云々 是ニ拠ハ初ハ寺ノ本尊トナセシト見ユ 其後別ニ堂ヲ建タル 年代等ハ詳ナラス

青龍権現社

■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

福聚山普門院

善應寺と号す。真言宗にして、今大日如来を本尊とす。慶安二年(1649年)住持沙門栄賢●給の譽あるをもって、公命を得て寺産若干を賜り、永く香燭の料に充てしむとらん。

身代観世音菩薩

当寺に安置す。伝教大師の作にして、聖観音なり。

縁起に云ふ。大永二年(1522年)千葉介中務大夫自胤、兼胤の●にて季胤の二男なり。三俣の城中に一宇の梵刹を開き、此霊像を安置し、長賢上人をして始祖たらしむ。今の普門院これなり。三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。

昔千葉家在城の地なり。其頃普門院の郭と称しけるとなり。然れども、後兵火にかかり、堂塔ことごとく灰燼せり。此際にいたり、洪鐘一口隅田川に沈没す。其地を名づけて鐘ヶ潬と呼ぶ。元和ニ年(1616年)(或云六年)住持栄眞法印、公命によりて三俣の地を転じて、寺院を今の亀戸の邑に移すといふ。

往古千葉自胤の臣佐田善次盛光、後剃髪して観慧と号せり。虚名の罪により、誅に伏す時、日頃念ずる所の霊像の加護にて、其白刃段々に壊し、危難を免れたり。

此霊像により、自胤三俣の城中に当寺を創し、長賢上人を導師として且開祖とす。

又天文三年(1534年)、國中大に疫疾流行し、死に至る者少なからず。されど此霊像を念ずる輩は悉く病平癒し、将病に臨まざる者は、病者と床を等しうすといへども、敢て染延の患なし。

其後住持長栄上人、睡眠の中、一老翁の来るあり。吾は是施無畏大士なり、多くの人に代り、疫病を受く、故に病苦一身に逼れり。上人願くは我法一千坐を修して、予が救世の加彼力となるべしと。夢覚めて後、益々敬重を加へ、本尊を拝し奉るに、佛體に汗みちて蓮臺に滴る。感涙肝に銘じ、夫より昼夜不退に一千坐の観音供を修しけば、國中頓に疫疾の患を遁れけるとぞ。故に世俗身代観世音と唱へ奉るとなり。

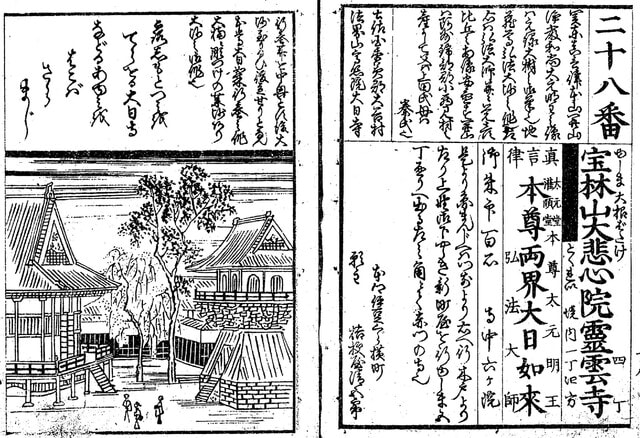

「普門院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「普門院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第4,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

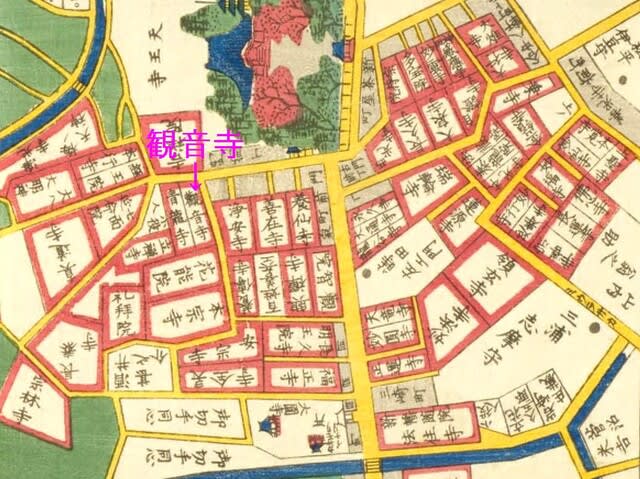

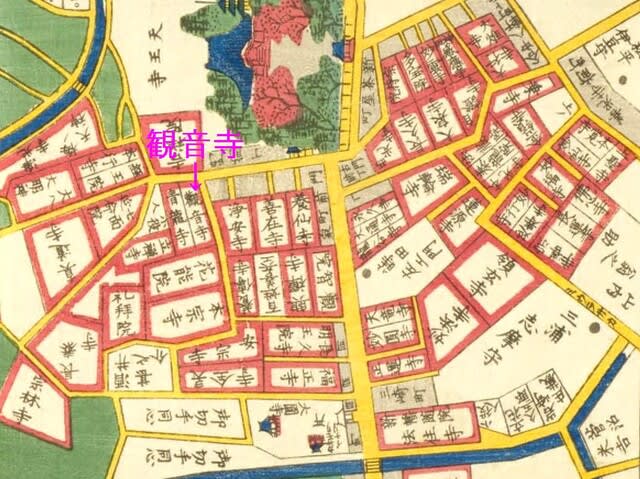

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。

亀戸天神と亀戸香取神社の間に広大な山内を構えています。

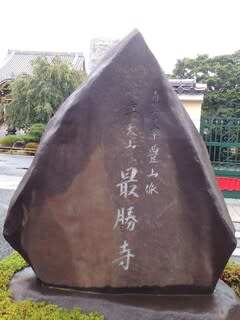

【写真 上(左)】 山内入口-1

【写真 下(右)】 山内入口-2

山内入口からすでに鬱蒼とした樹木に覆われ、これが本堂までつづいています。

緑の少ない下町にはめずらしいくらいの緑濃い山内。

門柱脇に「伊藤左千夫の墓」の石碑。

伊藤左千夫は正岡子規の門人でアララギ派の歌人として知られ『野菊の墓』の作者としても有名で、普門院が墓所となります。

それにしても、この植物たちの繁茂ぶりはいったいどうしたことでしょう。マント群落のようにあたりを覆い尽くしています。

山内の各所には廃棄された?家具やブルーシートが掛けられ、これがまたなんとも雑然としたイメージを醸し出しています。

御府内霊場の札所としては異色の空気感があり、おそるおそる足を進めます。

【写真 上(左)】 山内

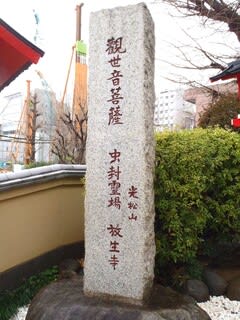

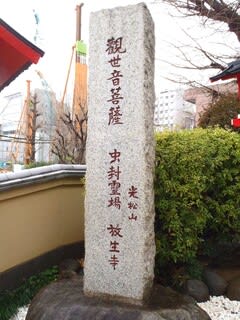

【写真 下(右)】 観世音菩薩像

参道右手、台座のうえに端正な相貌の観世音菩薩坐像が御座します。

坐像で手に経巻を持たれているので、おそらく持経観世音菩薩かと思われます。

この観音様の奉持される経巻には、お如来さまの説法の内容がすべて収められているとのこと。

旧御本尊の身代観世音菩薩との関連を考えましたが、どうも身代観世音菩薩と持経観世音菩薩がストレートに結びつかず、別の系譜の観音様かもしれません。

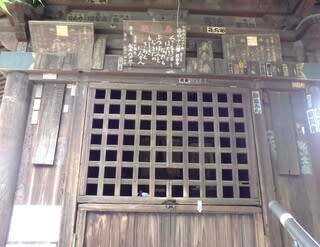

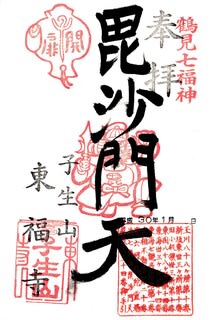

【写真 上(左)】 毘沙門堂

【写真 下(右)】 毘沙門堂の扁額

その先左手の宝形造の堂宇が毘沙門堂。亀戸七福神(毘沙門天)の拝所です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

正面が近代建築の本堂。樹木に覆われて全貌はよくわかりませんでした。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股の意匠が凝らされています。

向拝正面鉄扉のうえに山号扁額が掲げられています。

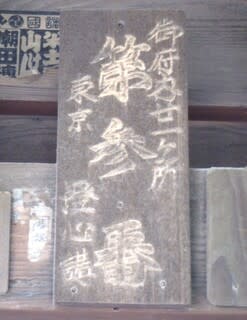

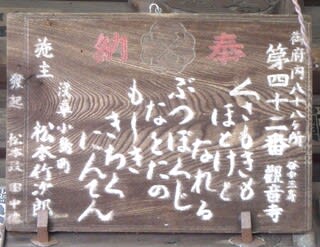

【写真 上(左)】 本堂扁額

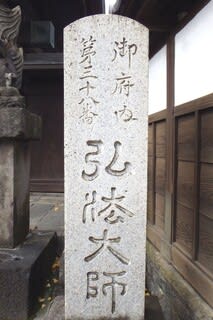

【写真 下(右)】 院号標

9月と10月の2回参拝したのですが、いずれもものすごい数の蚊の襲撃に遭い、格闘しながらの読経となりました。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受。

山内の様子から、おそるおそるお伺いしたのですが、ご対応はいたって普通で亀戸七福神の御朱印も拝受できました。

ただし、原則書置授与のようです。

なお、身代観世音菩薩の現況については、参拝時、不勉強にも認識がなかったのでお伺いしておりません。

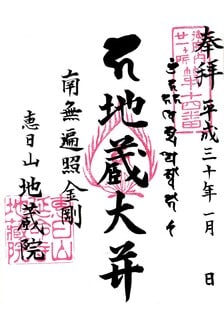

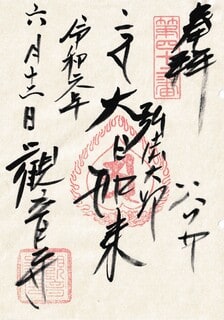

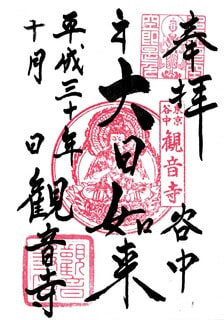

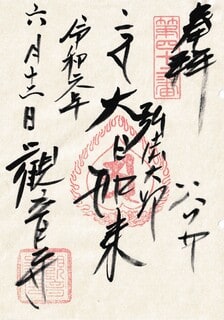

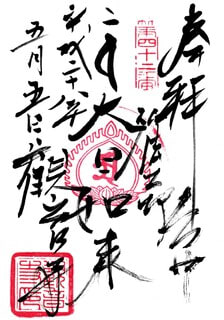

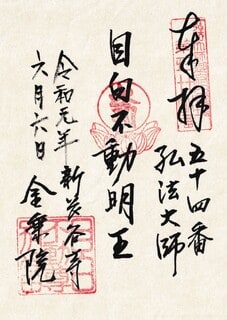

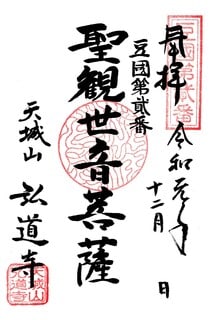

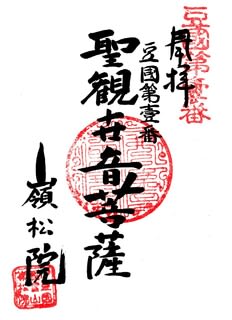

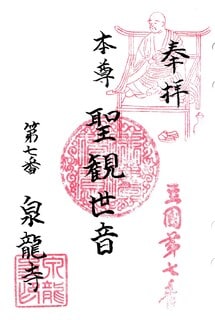

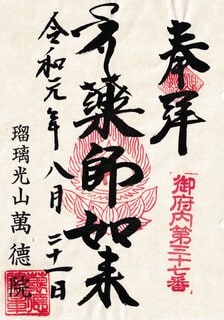

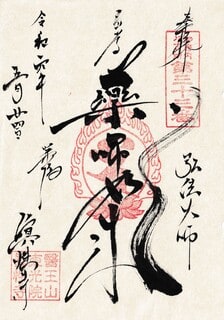

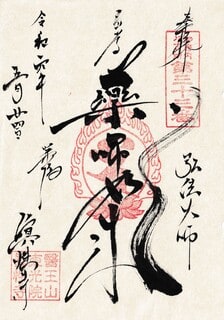

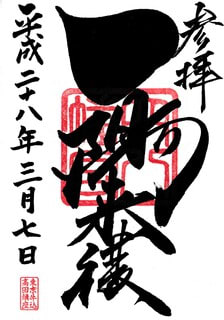

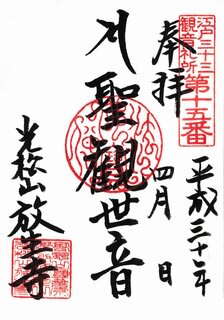

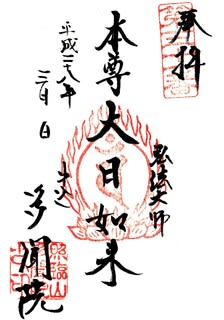

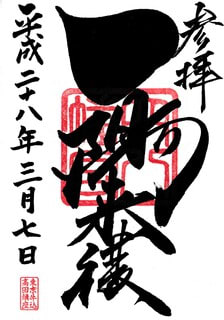

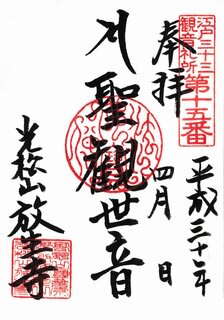

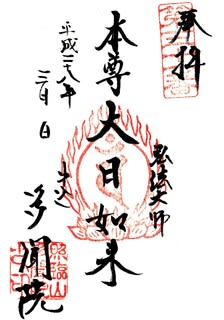

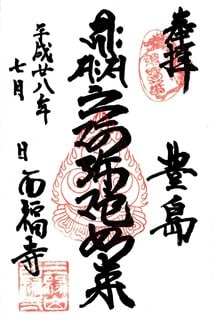

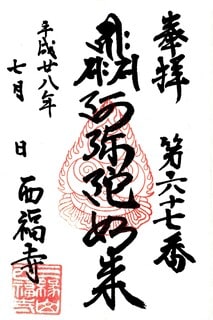

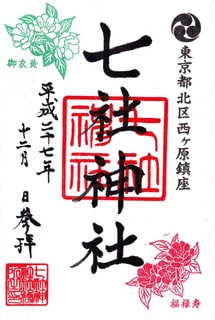

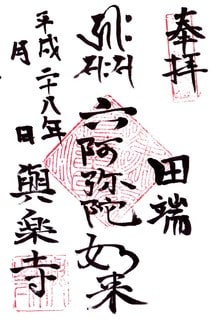

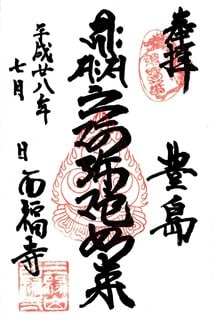

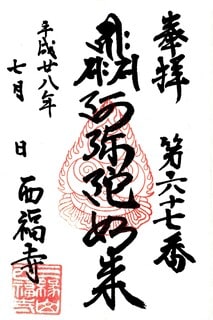

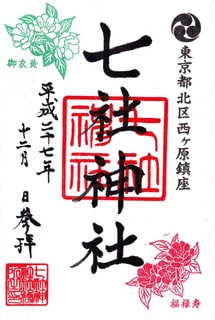

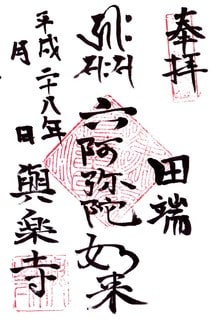

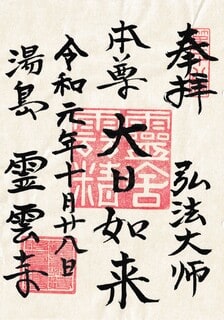

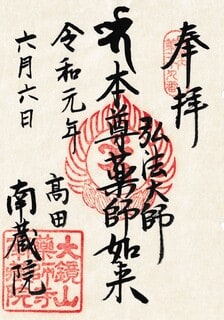

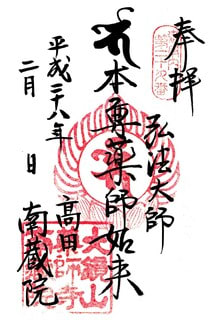

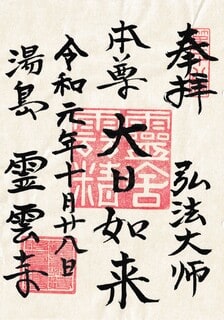

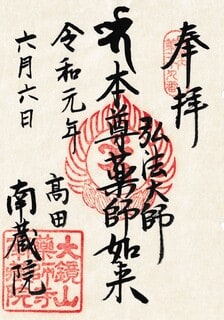

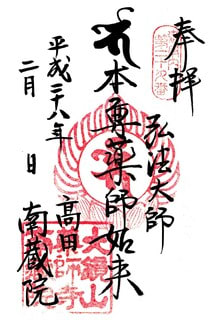

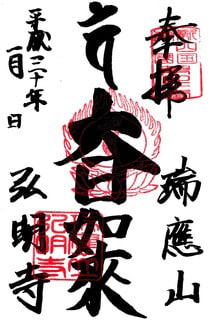

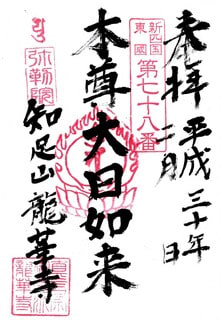

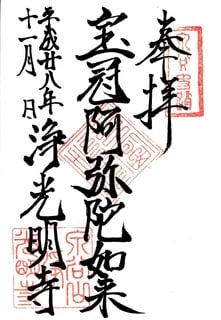

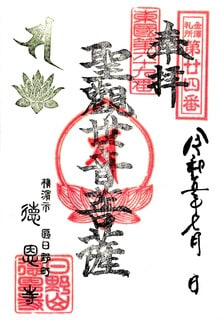

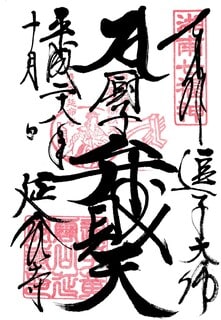

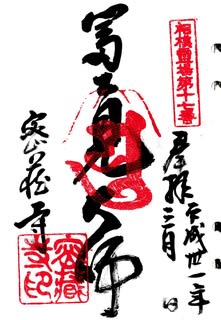

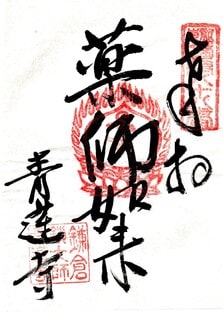

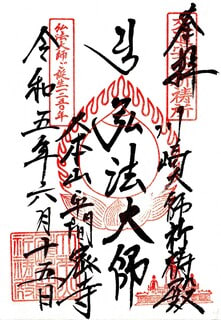

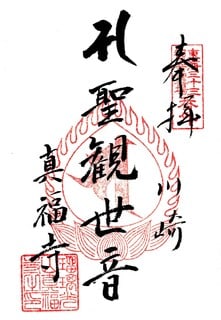

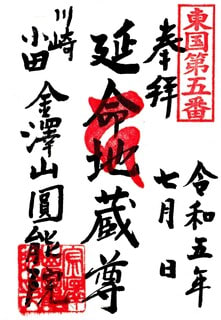

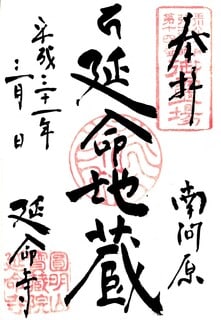

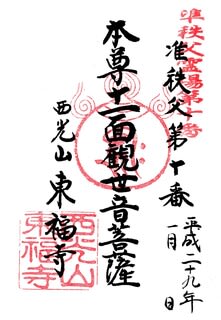

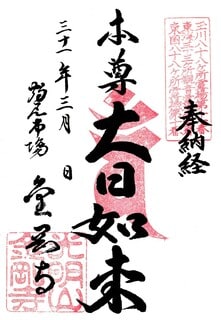

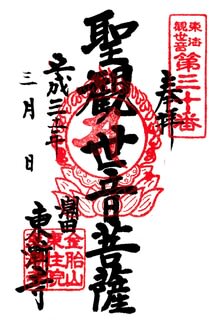

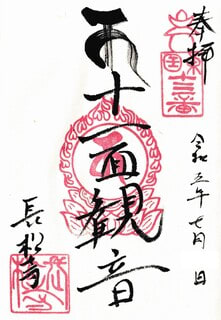

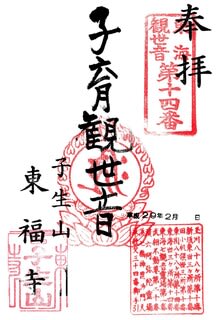

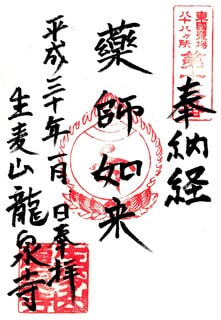

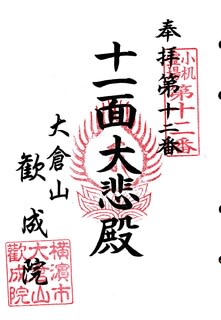

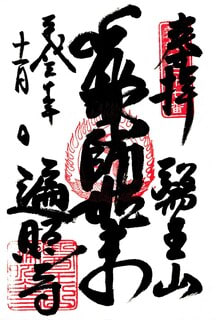

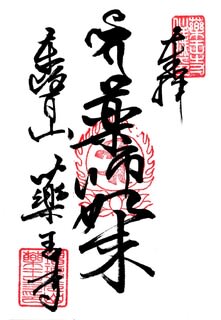

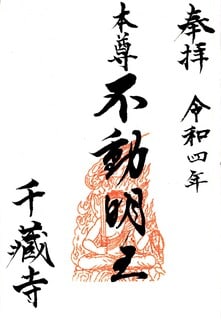

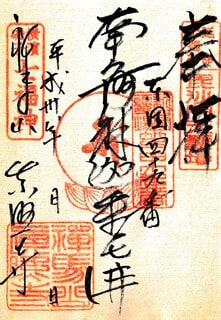

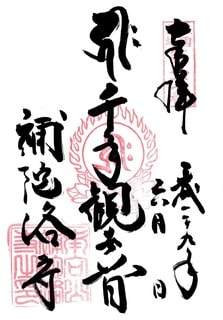

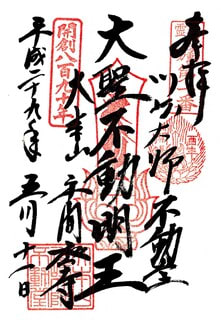

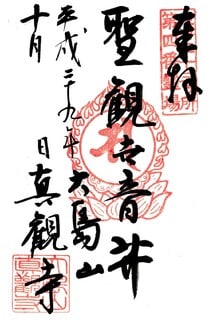

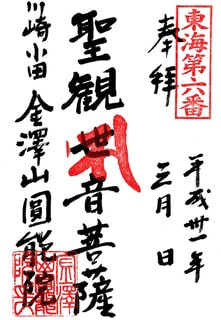

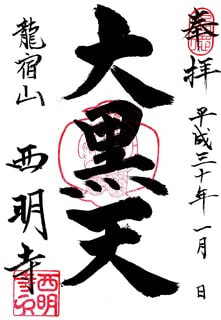

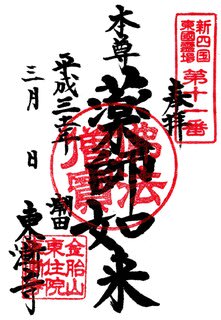

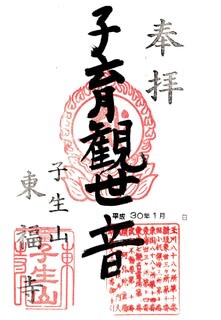

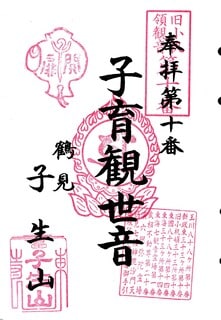

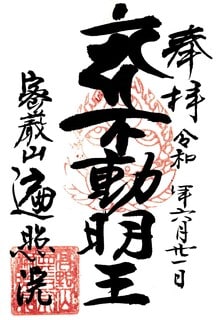

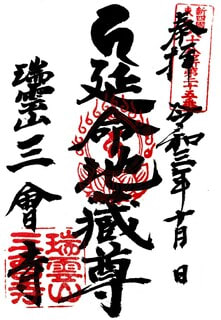

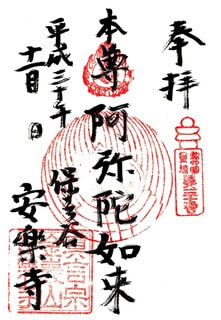

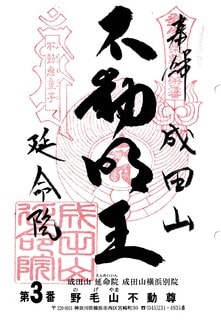

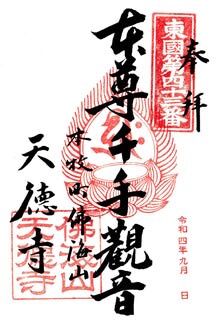

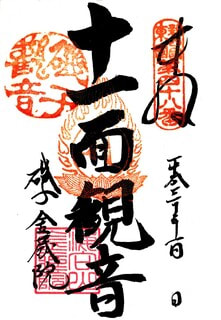

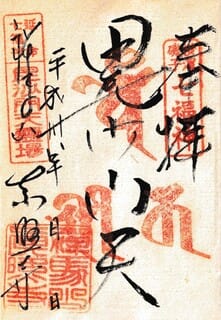

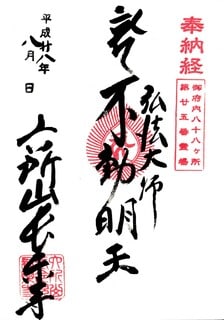

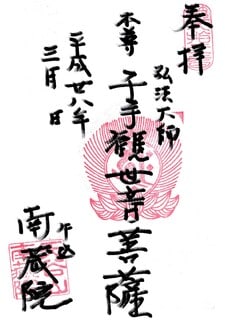

〔 御府内霊場の御朱印 〕

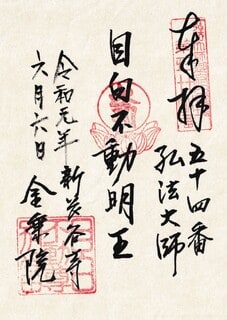

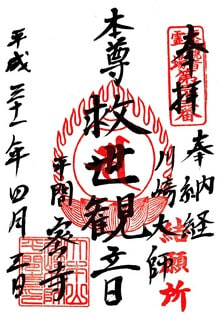

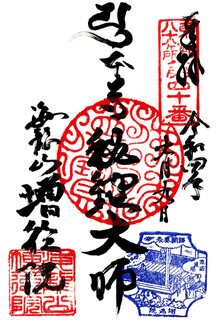

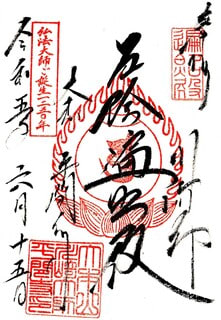

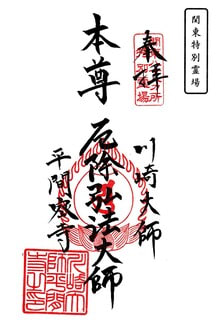

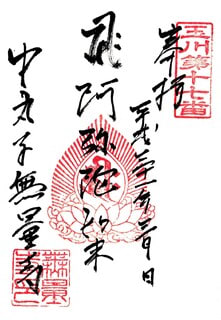

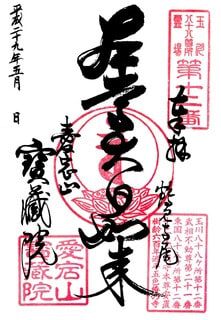

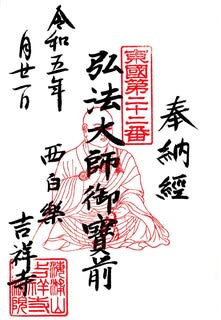

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

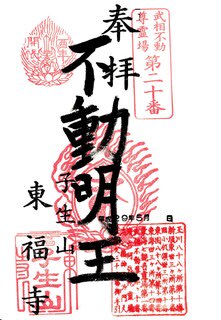

■ 亀戸七福神の御朱印

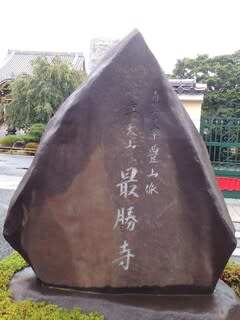

■ 第41番 十善山 蓮花寺 密蔵院

(みつぞういん)

中野区沼袋2-33-4

真言宗御室派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第41番、弘法大師二十一ヶ寺第17番

第41番札所は、中野・沼袋の密蔵院です。

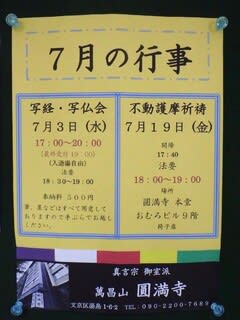

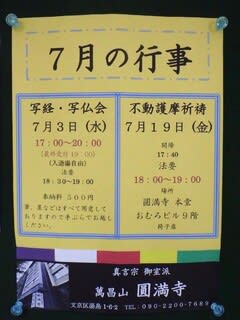

御府内霊場では真言宗御室派の札所寺院は第32番圓満寺とこちらのふたつしかありません。

真言宗御室派の総本山、仁和寺は真言宗の流派「広沢流」の本拠で、仁和寺門跡として2世性信入道親王(大御室)が就任されて以来、江戸末期まで門跡には法親王(皇族)を迎えたというすこぶる格式の高い寺院です。

当山も『寺社書上』『御府内寺社備考』などに「京都御室御所仁和寺宮末」と記されています。

第41番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに密蔵院なので、御府内霊場開創時から一貫して密蔵院であったとみられます。

中野仏教会Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

密蔵院は北條氏直公(1562-1591年)の持仏・将軍(勝軍)地蔵菩薩を御本尊として、小田原城内に創建といいます。

開山は氏直公の帰依を受けた小田原蓮華寺の住持、慶誉法印(寛永十三年(1636年)寂)。

北條氏没落後、徳川家康公は慶誉法印を招聘し、その経歴知見から王子権現の別当・金輪寺の住職に誘いましたが、慶誉法印はこれを受けず弟子の宥雄を金輪寺住職に奉じ、みずからは慶長十六年(1611年)矢之倉に寺地30間を拝領、将軍(勝軍)地蔵菩薩を奉安して当山を結構したといいます。

また、北條家より伝わる愛宕権現を山内に安置して鎮守としたといいます。

こちらの愛宕権現の御神体は、のちに芝の愛宕社に安するとも。

正保元年(1644年)、浅草永住町(浅草寺町)に寺地を拝領して移転。

当時、御室法親王の隠室となり、代々仁和寺門跡に直属したと伝わります。

護摩堂は愛宕権現との合殿でしたがこれを失い、愛宕権現は本堂に奉安といいます。

護摩堂御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わりますが、文化三年(1806年)に焼失したとも。

火災で寺伝類をことごとく焼失し、詳らかな由緒・沿革は伝わっていないようです。

明治45年に墓地を現在地(沼袋)に移し、昭和7年に寺院の移転を概ね終えました。

沼袋には寺院が多く集まっていますが、各寺院の沿革を追うと、関東大震災で被災した浅草寺町辺の寺院が東京府豊玉郡野方村沼袋(現在の中野区沼袋)に移転し、寺町を形成したようです。

当山は第二次大戦末期の空襲で浅草に残した堂宇を全焼、次いで沼袋の堂宇も戦禍に遭い、この時に多くの寺宝・寺什を失ったといいます。

昭和25年に現在地に本堂を再建。

幾多の変遷を辿りながらも、御府内霊場第41番の札所は堅持されて今日に至ります。

草創の縁起からすると、もともとの御本尊は勝軍地蔵菩薩。

現在の御本尊・御府内霊場札所本尊ともに大日如来ですが、『寺社書上』『御府内寺社備考』には「本堂 本尊 十一面観音座像」、江戸末期の『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師」とあり、御本尊・札所本尊ともに変遷があった模様。

また、史料によると勝軍地蔵菩薩・愛宕権現を通じて芝の愛宕社とも関係があったようですが、寺伝類を焼失したため詳細は辿れないようです。

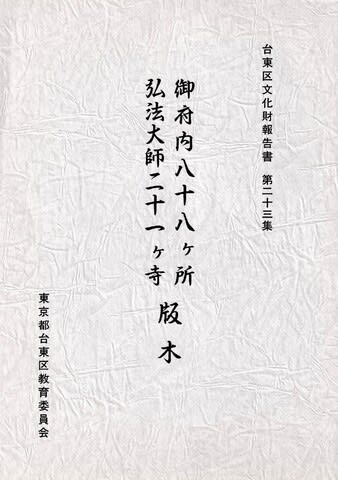

当山は「弘法大師二十一ヶ寺」第17番の札所でもあります。

この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。

これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。

「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。

二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。

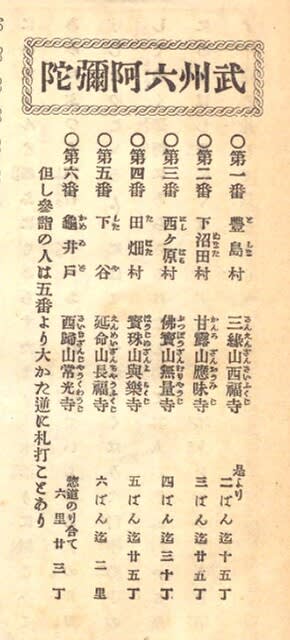

「弘法大師二十一ヶ寺」の札所リストは↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)に記載されています。ご参考までにリストします。

【弘法大師二十一ヶ寺】

1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺 真言宗御室派 文京区湯島1-6-2

2番 宝塔山 多寶院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35

3番 五剣山 普門寺 大乗院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16

4番 清光院 台東区下谷(廃寺)

5番 恵日山 延命寺 地蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8

6番 阿遮山 円満寺 不動院 真言宗智山派 台東区寿2-5-2

7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺 真言宗智山派 台東区寿2-8-15

8番 高野山 金剛閣 大徳院 高野山真言宗 墨田区両国2-7-13

9番 青林山 最勝寺 龍福院 真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2

10番 本覚山 宝光寺 自性院 新義真言宗 台東区谷中6-2-8

11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院 真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14

12番 神勝山 成就院 真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12

13番 広幡山 観蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5

14番 望月山 般若寺 正福院 真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21

15番 仏到山 無量寿院 西光寺 新義真言宗 台東区谷中6-2-20

16番 鶴亭山 隆全寺 威光院 真言宗智山派 台東区寿2-6-8

17番 十善山 蓮花寺 密蔵院 真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)

18番 象頭山 観音寺 本智院 真言宗智山派 北区滝野川1-58-2

19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16

20番 玉龍山 弘憲寺 延命院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2

21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺 真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6

このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。

●「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の札所ながら、「御府内八十八ヶ所」の札所ではない寺院の例

【写真 上(左)】 五剣山 普門寺 大乗院(元浅草)

【写真 下(右)】 恵日山 延命寺 地蔵院(元浅草)

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

四十一番

浅草新寺町

勝軍山 蓮花寺 密蔵院

京都御室御所末 古義

本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.1』

京都御室御所仁和寺宮末 浅草新寺町

勝軍山密蔵院

宗旨古義真言宗

当院小田原北条氏直公祈願所

開山 慶誉法印 寛永十三年寂

開基 不分明

本堂

本尊 十一面観音座像 丈一尺七寸作不詳

大師 十三仏 観音 不動尊 護諸童子経画像

当院十八世光照法印筆一巻 勝軍地蔵画像一幅

鎮守社

愛宕大権現 本地佛勝軍地蔵

当院開山慶誉ハ相州小田原蓮華寺住持シ 北條氏直公ニ親ミ深ク御祈祷等相●●

氏直没落之後 東照宮様慶誉を被(略)其由緒を●慶誉を王子権現別当金輪寺住職社例ヲ改可修神法旨蒙御上意候●共 極老たる●恐多も辞退申上 弟子宥雄ヲ金輪寺住職ニ奉●●(略)尚北條家より伝ル所之愛宕権現ヲ境内二安置シ可為鎮守●●

大猷院様御代正保元年(1644年)地所替●●付 於当浅草寺地三十間四方拝領仕候 もとハ護摩堂ありて愛宕と合殿なりし●再建ならす 愛宕ハ本堂に安す 護摩堂本尊不動ハ弘法大師作にて空海と志るし手判ありしと云 文化三年(1806年)焼失す 勝軍地蔵縁起もありしか 明暦火災に焼失せりと云伝ふ

北条氏より伝ふる愛宕神体ハ 今芝愛宕社ト安す所是なり ●本地仏ハ当寺に安す●と云伝ふ●と、古火災の時記録皆焼失して其由来詳ならすといふ

■『中野区史下巻1』(P.447)(中野区立図書館)

密蔵院

江古田四丁目一、四八九。本尊十一面観音。勝軍山密蔵院蓮花寺と号する。もと真言宗御室派の院室地であつたが、今は同宗東寺派に屬する。

はじめ北條氏直が相模小田原に創建し、勝軍地蔵を安置し祈願所としたのであつた。山号はこれに因由する。

北條氏没落後、慶長十六年(1611年)に至り、僧慶譽、勝軍地蔵の木像を背負うて江戸に来り、矢之倉に小庵を結んだが、正保元年(1644年)淺草永住町に移つた。

明治四十五年墓地を現在の地に移轉し、昭和七年に至り、寺をも同所に移した。

「密蔵院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

西武新宿線「沼袋」駅北側の寺院が集まるエリアの一画にあります。

駅から徒歩約10分ほどです。

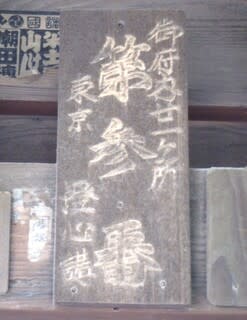

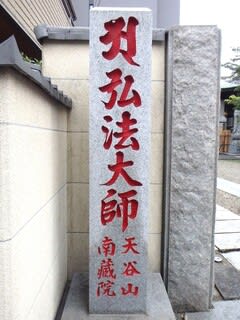

【写真 上(左)】 冠木門

【写真 下(右)】 院号札

路地に面して冠木門で、門柱には院号が掲げられています。

こぢんまりとした山内は、よく手入れされ心落ち着く感じがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

正面の本堂は桟瓦葺で様式は不明。

堂宇というより民家を思わせるつくりで、向拝柱はありますが水引虹梁はありません。

参拝後、本堂向かって右の庫裡で御朱印をお願いすると、本堂に上げていただけ、たしか本堂内で揮毫いただいたと思います。

本堂内で参拝できる、貴重な札所のひとつです。

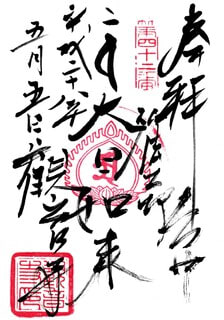

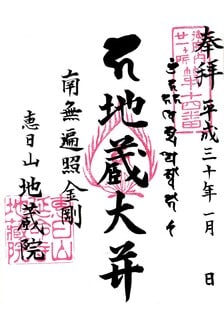

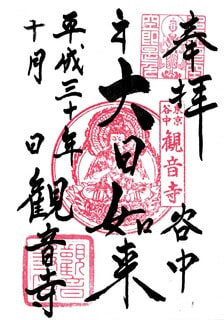

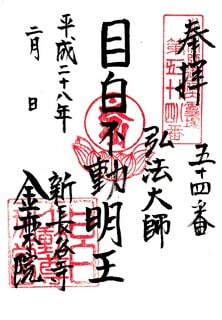

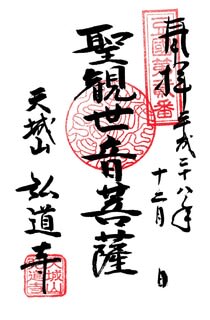

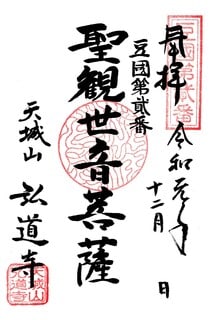

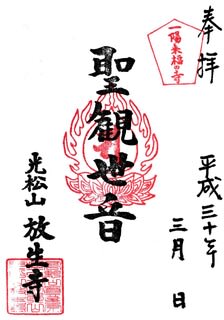

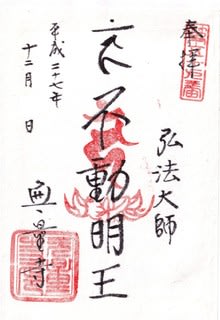

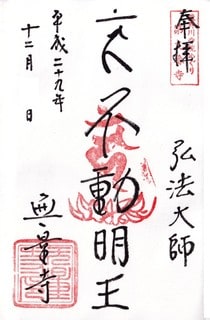

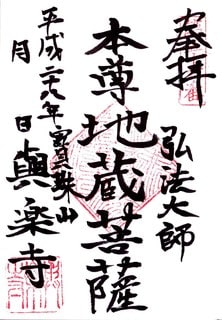

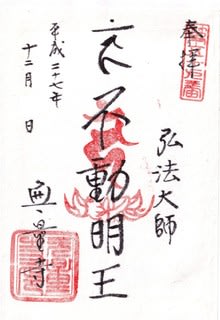

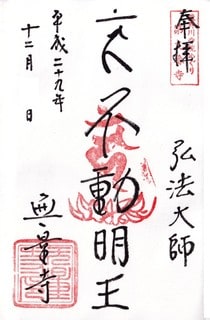

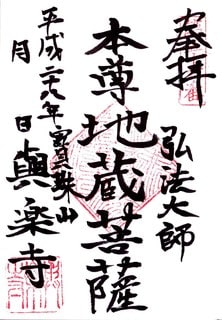

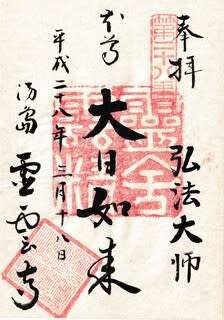

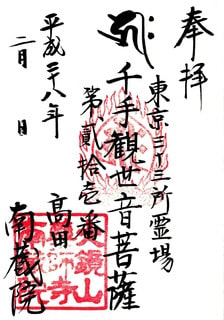

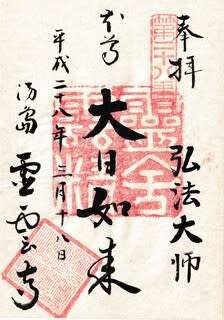

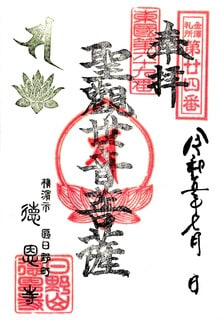

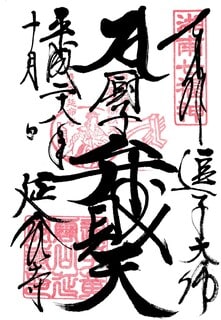

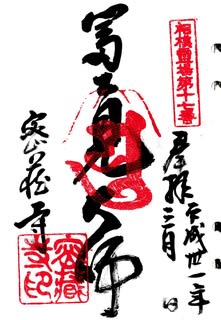

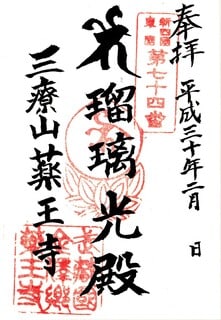

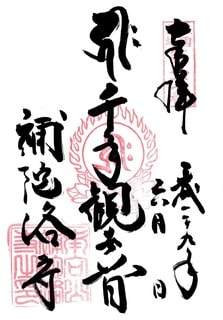

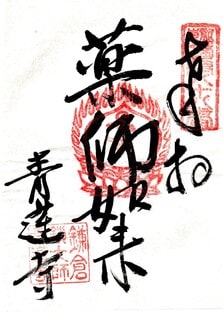

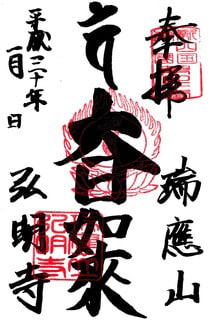

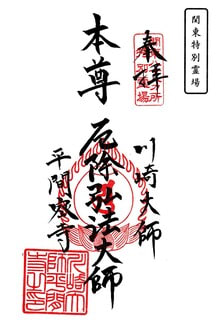

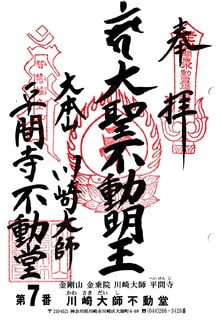

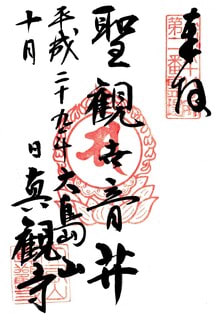

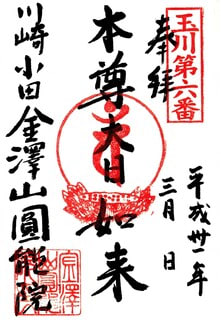

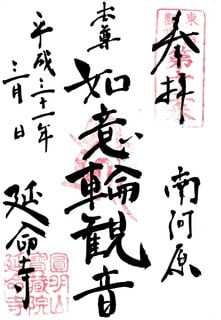

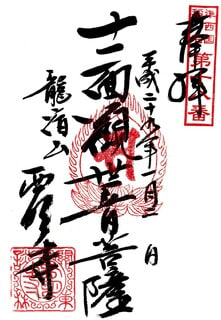

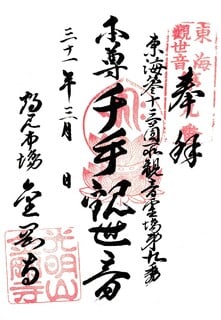

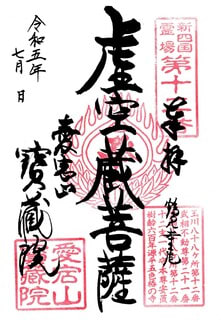

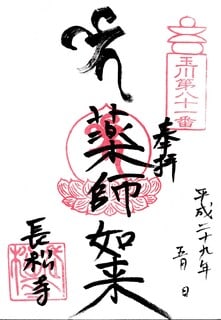

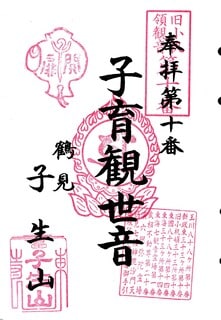

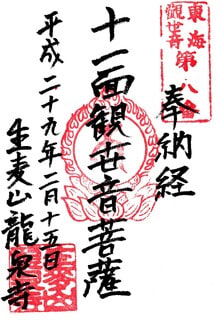

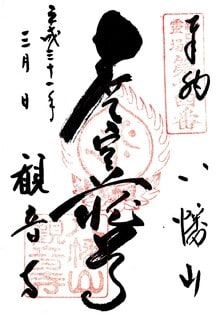

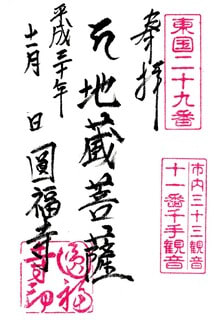

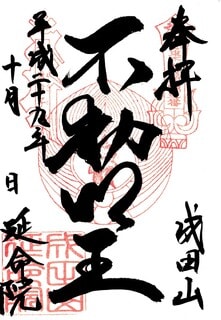

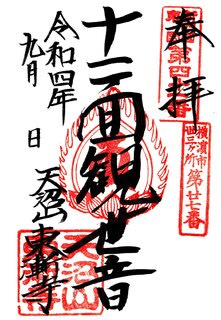

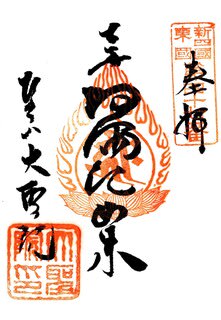

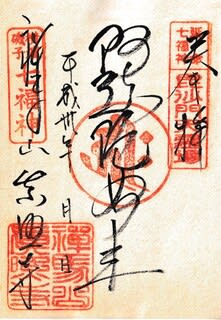

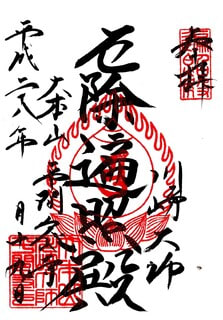

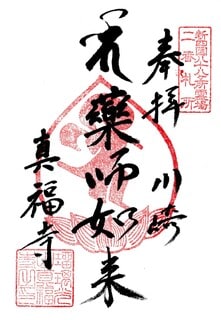

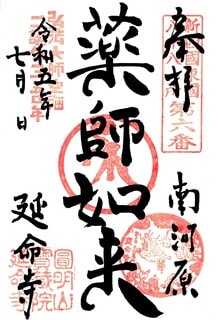

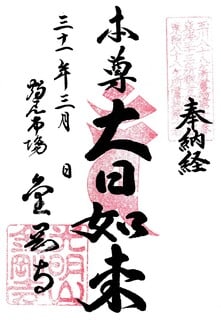

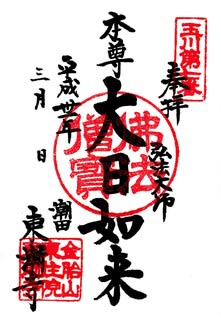

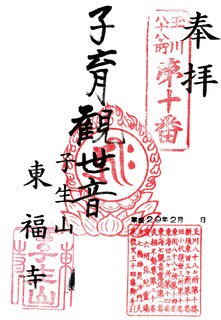

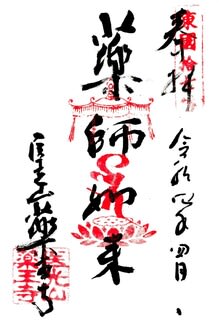

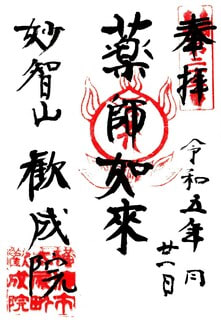

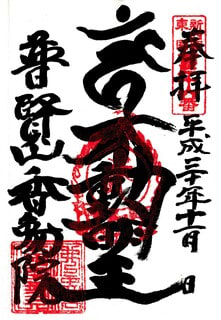

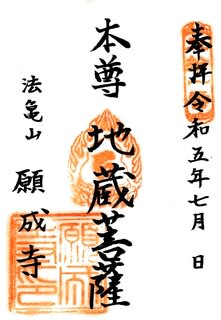

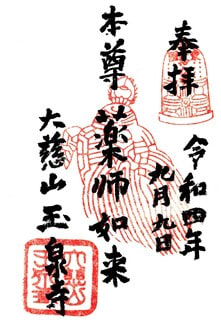

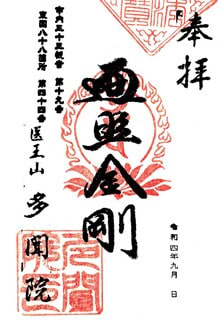

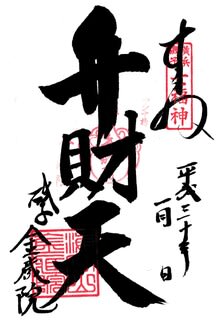

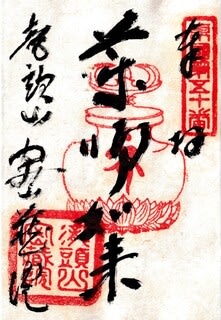

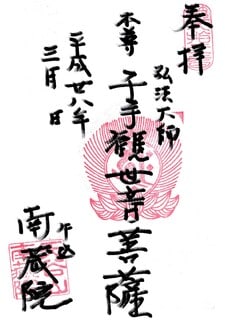

〔 御府内霊場の御朱印 〕

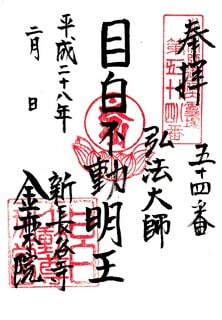

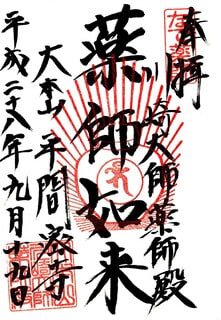

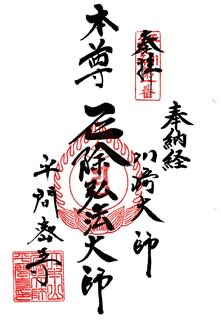

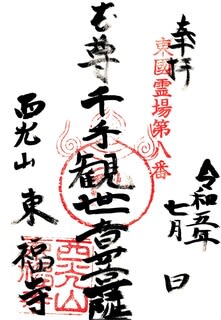

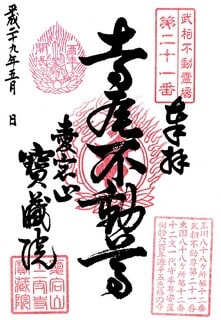

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内第四十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第42番 蓮葉山 妙智院 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派

御本尊:大日如来・阿弥陀如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第42番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番

第42番札所は、御府内霊場札所の集中エリア・谷中の観音寺です。

御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。

第42番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに観音寺なので、御府内霊場開創時から一貫して谷中の観音寺であったとみられます。

公式Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

観音寺は、慶長十六年(1611年)神田北寺町(現・千代田区神田錦町周辺)に、長福寺を号し尊雄和尚を開基に創建されました。

神田など、江戸城まわりにあった寺院は江戸城の拡張やこれにともなう武家屋敷地化もあって次々と移転を命ぜられましたが、当山もその例にもれず、慶安元年(1648年)御用地として召し上げられ、谷中清水坂(現・台東区池之端周辺)に移転したもののこちらもまた御用地となり、延宝八年(1680年)現在地に移転しています。

元禄十四年(1701年)三月十四日、浅野内匠頭長矩が江戸城内にて刃傷。即日切腹となり浅野家はお家断絶、領地を没収されました。

元禄十五年(1702年)二月、当山でしばしば密議を重ねた近松勘六行重、奥田貞右衛門行高(ともに当山6世朝山和尚(文良)の兄弟)は江戸を下り、十二月十四日赤穂義士討入り。

主君の仇の吉良上野介義央の首級をあげ本懐を遂げました。

元禄十六年(1703年)赤穂義士切腹。当山は義士の供養塔を建て、義士の菩提を弔うこととなりました。

これより、当山は「赤穂義士ゆかりの寺」としても知られています。

享保元年(1716年)8代将軍・徳川吉宗公の長子の長福丸(家重公)と寺号が重なるため、ときの住職朝海和尚はこれをはばかり寺号を長福寺から観音寺へと改めました。

『寺社書上』ではこの朝海和尚を中興開基とし、真言宗江戸四箇寺の本所弥勒寺末とされたと記され、公式Webでも朝海和尚の功績がとり上げられています。

谷中は江戸城周辺から寺院の移転が相次ぎ、元禄年中(1688-1703年)頃には御府内有数の寺町となりました。

御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1763年)とみられるので、御府内霊場に谷中の札所が多数定められる下地はすでに整っていました。

公式Webにも「宝暦年中(1751-1763年)江戸府内八十八所霊場巡拝が設けられ、観音寺は四十二番札所となる。」と明記されています。

明和九年(1772年)、行人坂の大火で諸堂宇を失い、寺伝類の多くも焼失しました。

しかし、谷中の中心にある御府内霊場札所で、観音堂安置の如意輪観音信者の助力もあってか、観音寺の復興ははやかったと伝わります。

安永年中(1772-1780年)には「三十三所観音参/上野より王子駒込辺西国の写し霊場」が開創。

観音寺は第32番札所に定められ、弘法大師(御府内霊場)、観音(上野王子駒込霊場)両霊場の札所となりました。

『江戸歳事記 4巻 付録1巻 [2]』(国立国会図書館)に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」の一覧があり、たしかに第32番として「谷中観音寺」がみられ、札所本尊は如意輪観世音菩薩となっています。

(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」)様)

この霊場は「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」とも呼ばれますが、筆者がまわった範囲では「西国霊場」の方が通りがよく、札所印つき御朱印授与の札所もあれば、廃寺や御朱印じたい不授与の札所も多く、御朱印拝受しにくい霊場となっています。

→ ■ 希少な札所印

↑ 第4番札所思惟山 正受院(北区滝野川)の札所御朱印。

「西國四番寫」の札所印が捺されています。

明治初頭の神仏分離・廃仏毀釈により寺地を官有地とされましたが、住職および檀信徒の寺運繁栄の努力により昭和18年現本堂が落慶しています。

このとき境内佛(濡佛)であった胡銅製大日如来像と阿弥陀如来像が本堂内に遷座され、御本尊となっています。

公式Webによると、当山創建当初の御本尊は五智如来木座像(金剛界五佛仏/大日如来(中心)、阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北))で開基・尊雄和尚が師子相承されていた尊佛でしたが、火災により失われました。

ついで観音堂本尊であった如意輪観世音菩薩と不空羂索観世音菩薩が御本尊となられ、昭和18年現本堂落慶とともに大日如来・阿弥陀如来両尊が御本尊となりました。

旧御本尊の観音菩薩像は、現在本堂内位牌堂に安置されています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

四十二番

谷中●●門前町

蓮葉山 妙智院 観音寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [112] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.104』

本所弥勒寺末 谷中不唱小名

蓮葉山妙智院観音寺

起立慶長年中

権現様御代 神田北寺町ニて拝領仕候

大猷院様御代 御用地ニ相成代地谷中清水坂ニ●右之●坪数程拝領仕候

厳有院様御代 御用地ニ相成 延寶八年只今之場所代地拝領仕候

開基 尊雄 寂年月不知

中興開基 当寺第六世朝快住職中 本所弥勒寺之末寺ニ●

右等之始末古記録等焼失仕候ニ付●●分不申候

本堂

本尊五智如来

四佛 阿閦 宝生 弥陀 釈迦 各木坐像

弘法大師 興教大師 各木坐像

護摩堂

本尊不動明王木坐像

観音堂

本尊如意輪観音木坐像

稲荷社

濡佛二体 大日如来 阿弥陀

■『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

観音寺(谷中上三崎北町七番地)

本所彌勒寺末、蓬莱山と号す。本尊大日如来。慶長十六年、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年谷中清水坂に移り、延寶八年現地に転じた。開山は僧尊雄。境内に観音堂(如意輪観音安置)、大師堂(弘法大師像安置)、駄枳尼天堂(駄枳尼天安置)がある。

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約5分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。

谷中は都内有数の寺院の集積地で、複数の御府内霊場札所が立地します。

観音寺は日暮里駅から谷中銀座(夕やけだんだん)に至る御殿坂と千駄木から谷中にのぼる三崎坂を南北に結ぶ通り沿いにあります。

→ 谷中マップ

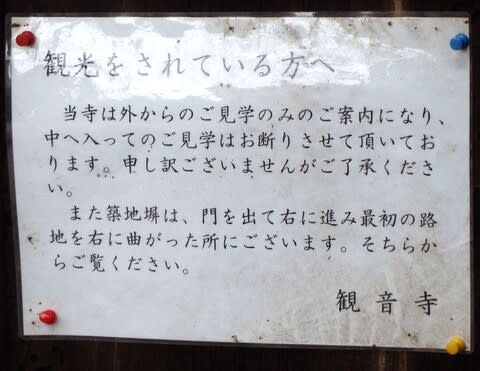

南側路地沿いの築地塀は国の国の登録有形文化財(建造物)に指定され、その趣きある風景は寺町・谷中のシンボルとしてしばしばメディアなどでとり上げられます

「観音寺の築地塀」は、幕末頃の築造で、南面のみ現存しています。

【写真 上(左)】 築地塀

【写真 下(右)】 山内入口

前面道路から少し引き込んで石畳。

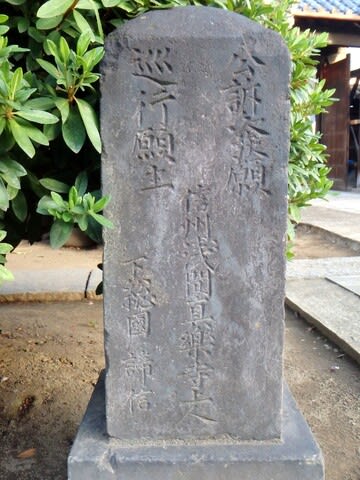

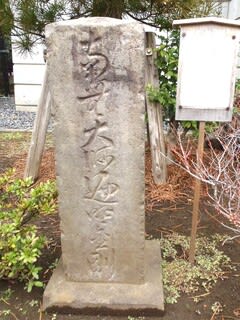

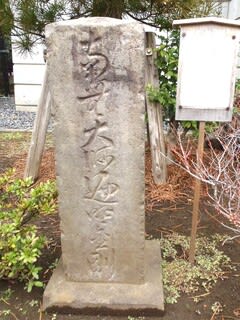

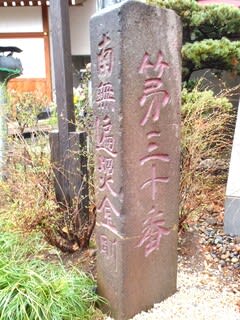

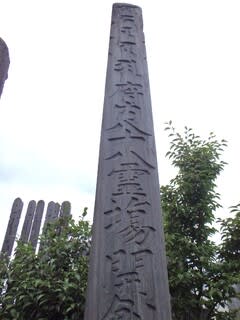

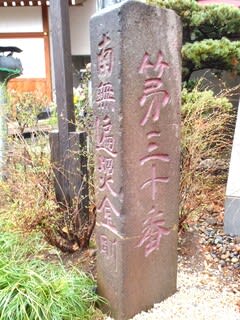

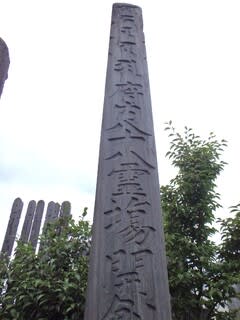

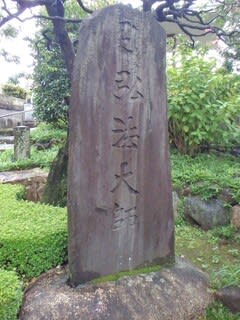

右手石標は特徴ある字体の御寶号「南無大師遍照金剛」。

【写真 上(左)】 御寶号の石標

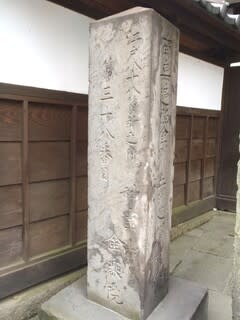

【写真 下(右)】 観音霊場札所碑

【写真 上(左)】 遠忌碑

【写真 下(右)】 山門

左手の「西国三十二番 近江観音寺うつし」とある石標は、「上野王子駒込辺三十三観音霊場」第32番の札所標。

そのとなりには弘法大師九百五十年と興教大師六百五十年の併記遠忌碑。

山門は切妻屋根本瓦葺で、おそらく薬医門と思われます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

参道正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、照り気味に秀麗に葺きおろす屋根が風格を感じさせます。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝正面の4連の桟唐戸が意匠的に効いています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂右手

本堂向かって右手には宝形造銅板葺の大師堂があり、こちらは御府内霊場の拝所となっています。

【写真 上(左)】 大師堂-1

【写真 下(右)】 大師堂-2

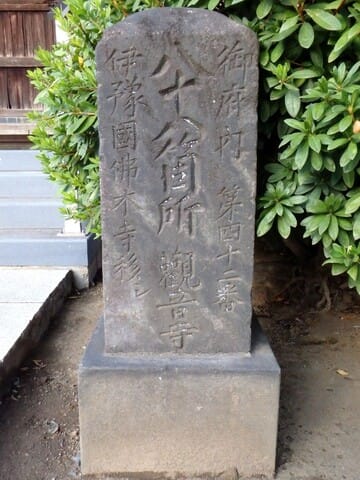

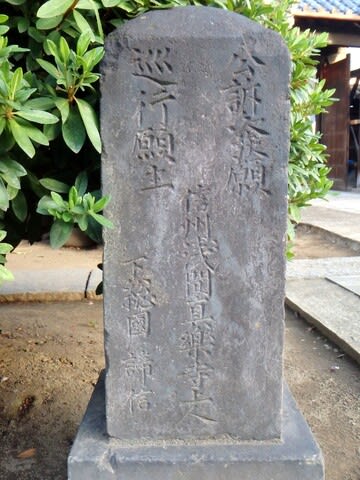

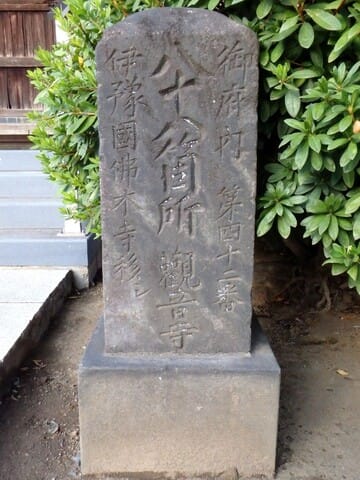

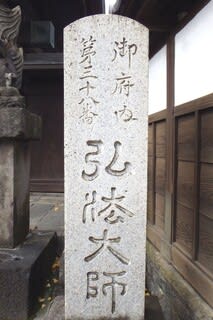

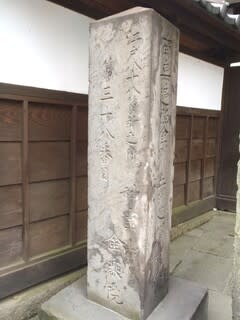

堂宇前には年季の入った御府内霊場の札所標。

堂宇前面には複数の御府内霊場の札所板、向拝見上げに御府内霊場の札所板と上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所板。

御府内二十一ヶ所第参番の札所札もみえます。

『江戸歳事記』では、「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」の第32番札所(観音寺)の札所本尊は如意輪観世音菩薩となっていますが、この札所板には千手観世音菩薩と刻されています。

また、札所板の霊場名は「西國三十三ヶ所寫」とみえ、やはり従前からこの霊場名で通っていたようです。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板-1

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板-2

【写真 上(左)】 御府内廿一ヶ所札所板

【写真 下(右)】 観音霊場札所板と千社札

軒裏を埋める古びた千社札が、札所としての古い歴史を感じさせます。

(現在はほとんどの寺社で千社札の貼付は禁止されています。)

堂内中央に弘法大師坐像、向かって右手に不動明王立像、左に興教大師坐像を奉安。

【写真 上(左)】 大師堂向拝

【写真 下(右)】 赤穂義士供養塔

本堂と大師堂の間には赤穂義士の供養塔と宝篋印塔。

その周辺には、聖観世音菩薩立像、如意輪観世音菩薩の石仏、救世菩薩地蔵尊などが安置されています。

『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされています。

同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたもの。

『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。

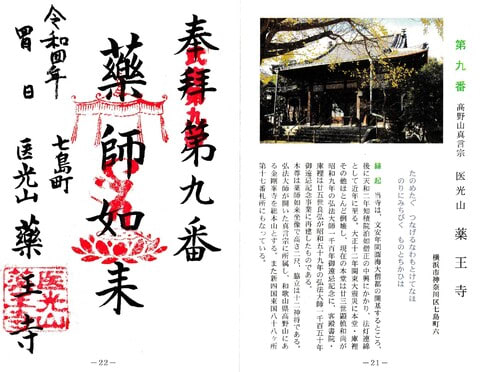

また、このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります

本堂並びにある客殿も登録有形文化財(建造物)に指定されています。

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 客殿からの本堂

御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。

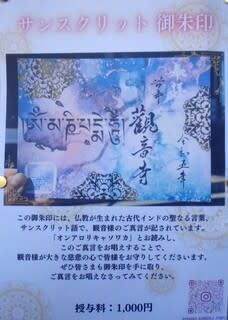

こちらの御朱印拝受については、以前はいささか敷居が高い印象がありましたが、久しぶりにWebで観音寺の御朱印情報を検索してみたら、なんとスワロフスキー(クリスタルガラス)付御朱印や切り絵御朱印で有名になっている模様。(ぜんぜん知らなかった。)

【写真 上(左)】 スワロフスキー付御朱印の案内

【写真 下(右)】 スワロフスキー付御朱印

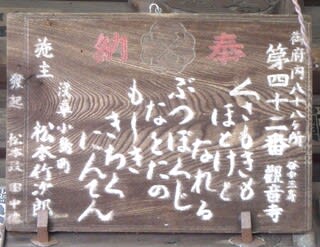

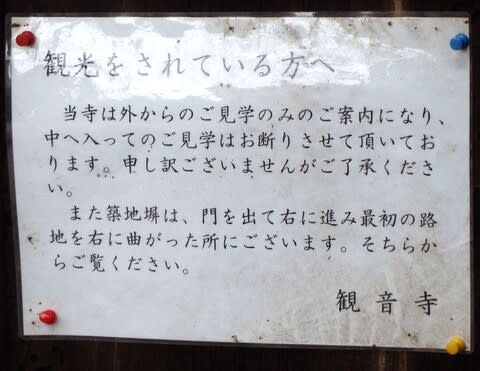

大師堂前には↓のような掲示が依然としてあります。

スワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印目当ての人も、いちおうは参拝しているのでしょうか・・・。

谷中の西光寺も以前は御朱印不授与でしたが、いまでは絵御朱印が人気となり、遙拝を条件とした御朱印郵送対応までされています。

→ ■ 谷中の御朱印・御首題

やはり絵御朱印の人気はかなりのものがありそうです。

個人的には絵御朱印や切り絵御朱印にさほど興味はありませんが、これをきっかけに仏教に興味をもつ人が増えるのは、意義あることなのかもしれません。

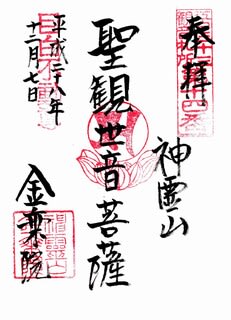

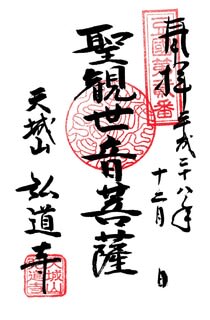

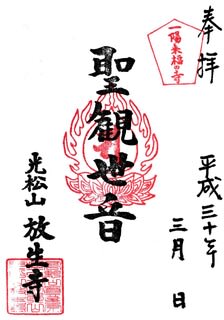

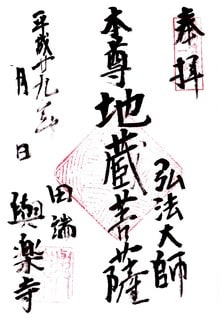

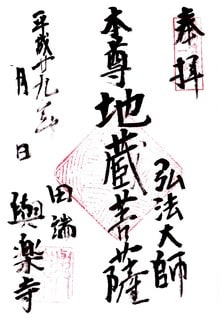

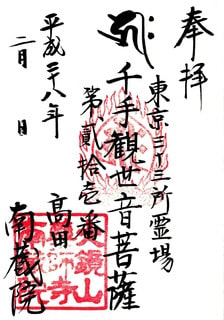

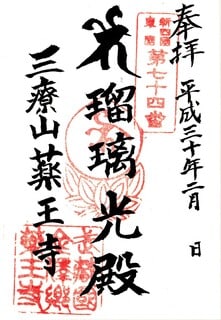

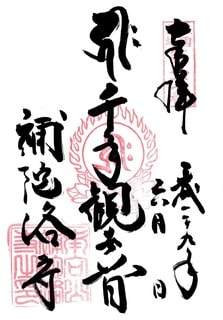

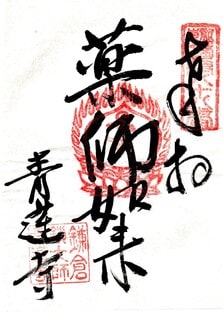

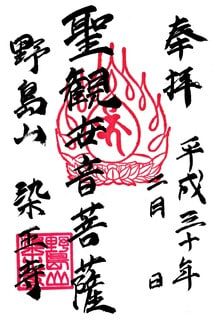

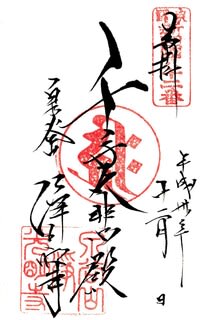

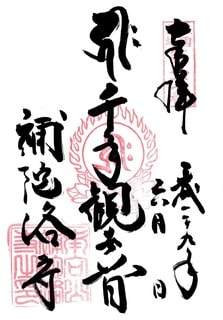

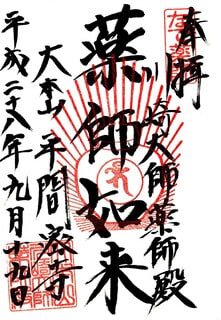

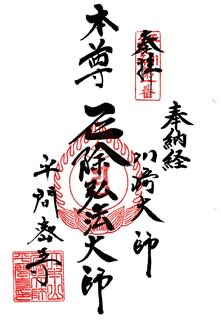

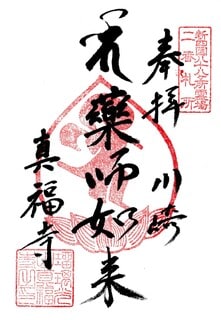

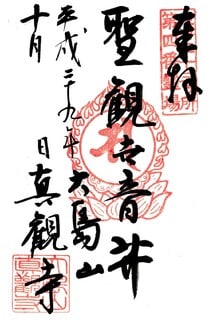

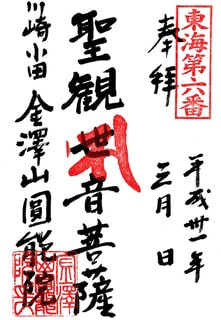

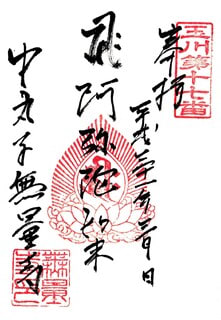

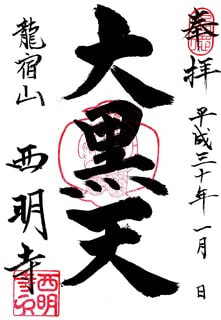

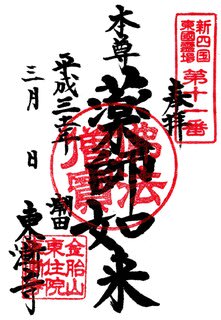

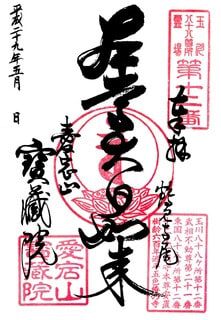

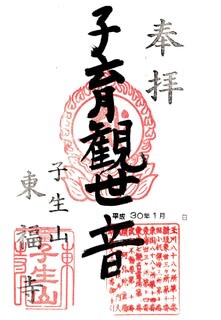

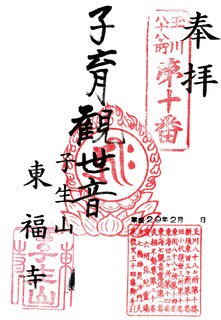

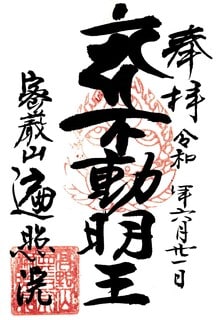

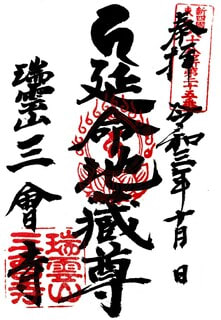

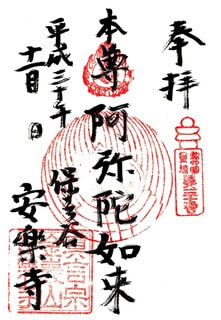

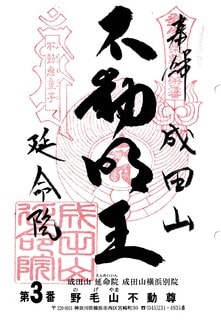

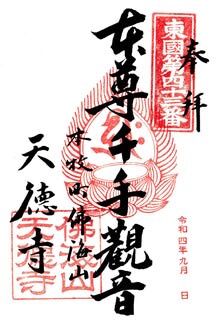

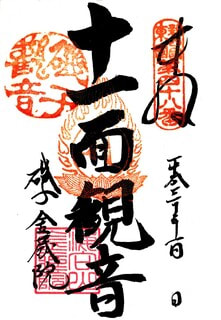

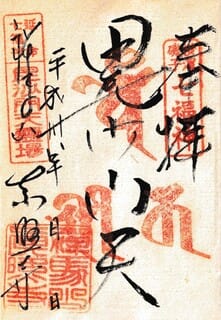

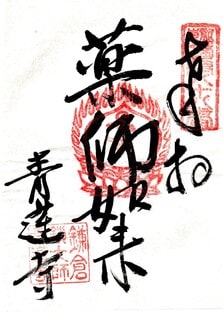

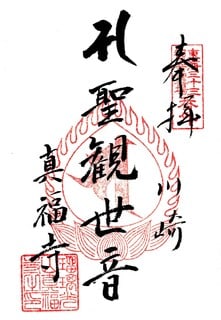

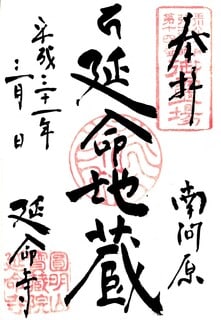

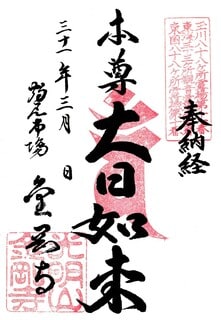

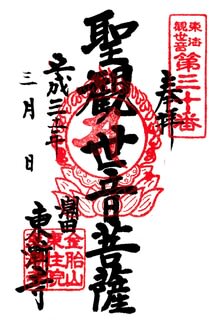

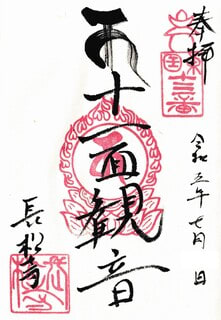

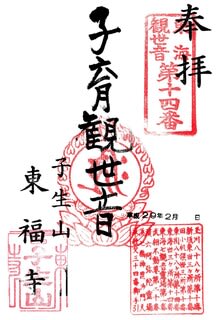

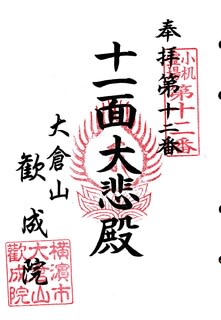

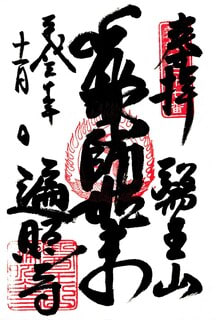

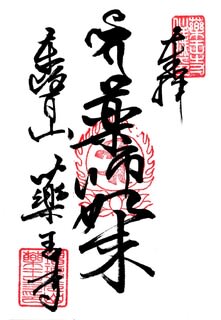

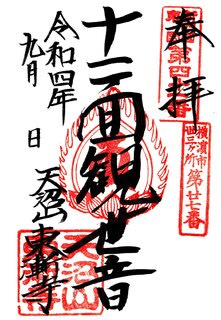

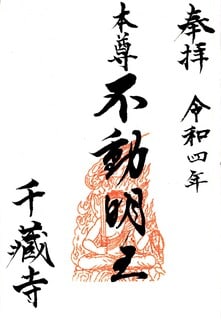

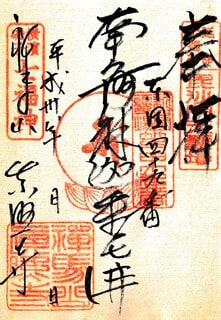

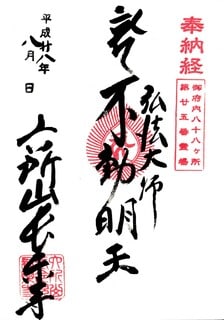

〔 御府内霊場の御朱印 〕

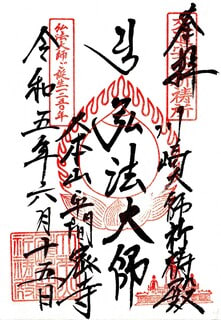

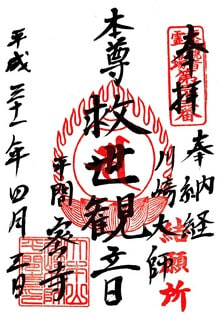

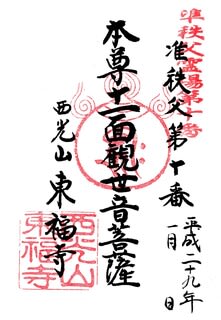

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に金剛界大日如来のお種子「バン」、「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫とお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

公式Web掲載の御本尊は智拳印を結ばれる金剛界大日如来、当山の当初の御本尊は五智如来で金剛界系です。

御寶印の「ア」は、胎蔵大日如来のお種子というより、通種子(すべての尊格をあらわす)として用いられているのかもしれません。

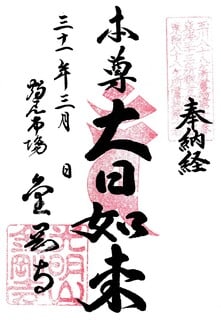

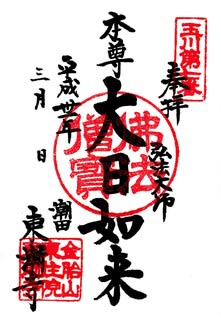

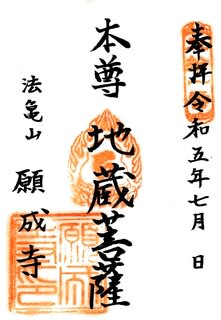

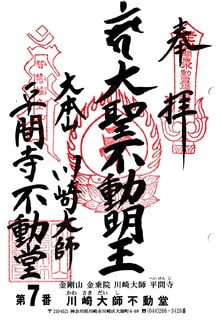

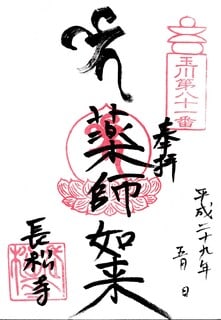

【写真 上(左)】 御本尊・大日如来の御朱印

【写真 下(右)】 お種子(ア)の御朱印

上記のとおり、現在観音寺の御朱印はスワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印がメインの模様で、無申告での墨朱御朱印は大日如来の揮毫御朱印か、お種子(ア)の揮毫御朱印が授与されている模様です。

御府内霊場御朱印の汎用御朱印帳への授与については不明です。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Ebb and Flow (凪のあすから) - LaLa(歌ってみた)

■ 思い出の向こうに - 小川範子

■ 空に近い週末 - 今井美樹

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第40番 福聚山 善應寺 普門院

(ふもんいん)

江東区亀戸3-43-3

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第40番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第30番、亀戸七福神(毘沙門天)

第40番札所は、下町・亀戸の普門院です。

第40番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに普門院なので、御府内霊場開創時から一貫して亀戸の普門院であったとみられます。

第40番の四ッ谷の真成院も御府内霊場開創時からの札所とみられるので、第39番の四ッ谷から第40番は亀戸へと、一気にエリアを変えることになります。

これは本四国八十八ヶ所霊場が第39番の延光寺(高知県(土佐國)宿毛市)から第40番の観自在寺(愛媛県(伊予國)愛南町)で国が変わることと関連があるのかもしれません。

本四国霊場は四国内の阿波國(1-23番)、土佐國(24-39番)、伊予國(40-65番)、讃岐國(66-88番)と国別に構成されており、それぞれ発心の道場、修行の道場、菩提の道場、涅槃の道場とされています。

御府内霊場をみると、23番(薬王寺/市ヶ谷)→24番(三光寺/内藤新宿)は比較的近いですが、39番(真成院/四ッ谷)→40番(普門院/亀戸)は大きくエリアを変え、65番(大聖院/芝三田寺町)→66番(東覚寺/田端)とこちらもエリアを移しています。

御府内の東端は亀戸辺とされ、亀戸天神御鎮座の参詣地でもあったため、御府内霊場札所の配置は自然な成り行きかも。

なお、これより東寄りは荒川辺八十八ヶ所霊場、荒綾八十八ヶ所霊場、新四国四箇領八十八ヵ所霊場、南葛八十八ヶ所霊場など、下町の弘法大師霊場の領域となり、現在巡拝するにはよりマニアックな踏み込みが必要となります。

亀戸あたりになると、『寺社書上』『御府内寺社書上』への記載はなくなりますが、『新編武蔵風土記稿』の収録エリアなのでこちらから追っていけます。

亀戸は江戸の名所のひとつなので『江戸名所図会』にも挿絵を添えてしっかり収録されています。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

普門院は大永二年(1522年)三股(隅田川・荒川・綾瀬川の合流点、現・足立区千住周辺)の城中に創建されました。

開山は長賢上人、開基は千葉中務大輔自胤と伝わります。

千葉自胤(1446-1494年)は室町時代の武将で、武蔵千葉氏第3代当主とされます。

千葉氏は桓武平氏の名族で、下総に勢力を張り坂東八平氏・関東八屋形のひとつに数えられました。

千葉(介)常胤は、頼朝公の旗揚げに呼応し、公の信任を得て、鎌倉時代には下総守護の家柄となりました。

千葉一族は繁栄した一方、同族間の確執が多く争いも絶えなかったといいます。

室町時代中期の千葉氏の嫡流は千葉胤賢でしたが、享徳の乱(1455-1483年)で古河公方・足利成氏方で同族の原胤房・馬加康胤に殺され、遺児となった実胤と自胤は下総八幡荘の市河城へ逃れました。

しかし、成氏方の簗田持助に敗れ、康正二年(1456年)市河城を失って武蔵へと逃れました。

実胤は石浜城(現・台東区橋場)、自胤は赤塚城(現・板橋区赤塚)に拠り、後に兄の実胤が隠遁したため、自胤が石浜城主となり千葉氏当主を嗣ぎました。

自胤は本領である房総への帰還を目指しましたが、分家の岩橋氏が勢力をふるい岩橋孝胤は千葉氏当主を自称、後に公認されました。

惣領筋の自胤はそれでも幾度か房総奪還を図りますが、岩橋孝胤は勢力を固めて下総千葉氏継承を確定しました。

自胤の子孫はよんどころなく武蔵に定着し、武蔵千葉氏とも呼ばれました。

普門院はこの千葉自胤が、自身が拠った城内に開基と伝わります。

『新編武蔵風土記稿』に「古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシ」とあるのは、おそらく石浜城内を指すとみられます。

『江戸名所図会』には「三俣の城中に一宇の梵刹を開き(略)三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。昔千葉家在城の地なり。」とあります。

三俣はいまの千住周辺とされ、石浜城とはべつに三俣(三原)城という城があったのかも。

当初の普門院の御本尊は伝教大師の御作とも伝わる観世音菩薩で、自胤の信仰も篤く、自城内に一宇を建ててこの観世音菩薩を奉安したといいます。

また、千葉自胤の臣・佐田善次郎盛光が讒言を受け斬られそうになったとき、盛光が日頃信仰するこの観音像に祈ったところたちまち刀の刃がこぼれ、盛光は死を免れたとのこと。

天文三年(1534年)、この地に疫病が流行した際、この観音像を念ずる者はことごとく病が平癒し、患者と床を同じくしても感染しなかったといいます。

この観音様が衆生の身代りとなって疫病を引き受けられたという逸話もあり、以来「身代観世音」と尊称されて人々の信仰を集めました。

元和二年(1616年)荒川辺から現在地の亀戸に移転。

この時、誤って梵鐘を隅田川に沈めてしまい、鐘ヶ淵の地名の由来になったともいいます。

慶安二年(1649年)八月には大猷院殿(徳川家光公)の御渡りあって御休所も設けられましたが、いつしか取払われたとのこと。

「猫の足あと」様には『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、孫引きさせていただきます。

「『浅草区誌』によれば、鐘ヶ淵に沈んだ鐘は法元寺(『再校江戸砂子』註:保元寺)、普門院(『新編江戸志』)、長昌寺(『武蔵古蹟志』)と三説をあげている。『帝都郊外発展誌』によれば、安永年中(1772-1781年)に栄範上人が本尊を身代観音菩薩から大日如来に改め、観音堂を別に建立した。」

これによると安永年中(1772-1781年)までの普門院の御本尊は身代観世音菩薩で、栄範上人が御本尊を身代観音菩薩から大日如来に改めたということになります。

現在の御本尊も大日如来で、庶民の信仰を集めたとされる身代観世音菩薩の現況を辿ることはできませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

四十番

本所亀戸天神先

福聚山 善應寺 普門院

葛飾郡青戸村寶持院末 新義

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)

(亀戸村)普門院

新義真言宗青戸村寶持院末 福聚山善應寺ト号ス 本尊大日 開山長賢大永七年(1527年)寂ス 開基ハ千葉中務大輔自胤ニテ 古ハ豊嶋郡橋場村ニアリシヲ 元和二年(1616年)今ノ処ニ移サル 慶安二年(1649年)八月大猷院殿(徳川家光公)当院ヘ御立寄アリテ 即日寺領五石ノ御朱印ヲ賜ハリ ツヒテ御小休ノ御門ヲ建サセラレシシカ 其後絶テ御渡モアラス 御殿モツヒニ取払ハセラレシナリ

観音堂

今ハ大破ニ及ヒテ再建ナラサレハ 観音ハ仮に本堂ニ置リ 縁起ニ云 当寺安置ノ聖観音ハ伝教大師ノ作ニテ 昔ハ下総國足立庄隅田川ノ邊ニアリシカ 大永ニ年(1522年)千葉中務大輔自胤ノ臣佐田善次郎盛光ト云モノ 讒者ノタメニ冤罪ヲ蒙リ 既ニ死刑ニ行レントセシトキ 盛光兼テ信スル処ナレハ カノ観音ニ祈誓セシニ 不思議ヤ奇瑞ノ奇特アリテ助命ニ逢シカハ 夫ヨリ身代ノ観音ト唱フ 斯テ盛光剃髪シテ観慧ト号シ 弥信心浅カラス 自胤モ深ク是ヲ感シテ乃城内ニ一宇ヲ建テ 普門院ト号シ 彼ノ観音ヲ安置スト云々 是ニ拠ハ初ハ寺ノ本尊トナセシト見ユ 其後別ニ堂ヲ建タル 年代等ハ詳ナラス

青龍権現社

■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

福聚山普門院

善應寺と号す。真言宗にして、今大日如来を本尊とす。慶安二年(1649年)住持沙門栄賢●給の譽あるをもって、公命を得て寺産若干を賜り、永く香燭の料に充てしむとらん。

身代観世音菩薩

当寺に安置す。伝教大師の作にして、聖観音なり。

縁起に云ふ。大永二年(1522年)千葉介中務大夫自胤、兼胤の●にて季胤の二男なり。三俣の城中に一宇の梵刹を開き、此霊像を安置し、長賢上人をして始祖たらしむ。今の普門院これなり。三俣といへるは、隅田川、綾瀬川、荒川の落合ひ、三俣になる所をいへり。

昔千葉家在城の地なり。其頃普門院の郭と称しけるとなり。然れども、後兵火にかかり、堂塔ことごとく灰燼せり。此際にいたり、洪鐘一口隅田川に沈没す。其地を名づけて鐘ヶ潬と呼ぶ。元和ニ年(1616年)(或云六年)住持栄眞法印、公命によりて三俣の地を転じて、寺院を今の亀戸の邑に移すといふ。

往古千葉自胤の臣佐田善次盛光、後剃髪して観慧と号せり。虚名の罪により、誅に伏す時、日頃念ずる所の霊像の加護にて、其白刃段々に壊し、危難を免れたり。

此霊像により、自胤三俣の城中に当寺を創し、長賢上人を導師として且開祖とす。

又天文三年(1534年)、國中大に疫疾流行し、死に至る者少なからず。されど此霊像を念ずる輩は悉く病平癒し、将病に臨まざる者は、病者と床を等しうすといへども、敢て染延の患なし。

其後住持長栄上人、睡眠の中、一老翁の来るあり。吾は是施無畏大士なり、多くの人に代り、疫病を受く、故に病苦一身に逼れり。上人願くは我法一千坐を修して、予が救世の加彼力となるべしと。夢覚めて後、益々敬重を加へ、本尊を拝し奉るに、佛體に汗みちて蓮臺に滴る。感涙肝に銘じ、夫より昼夜不退に一千坐の観音供を修しけば、國中頓に疫疾の患を遁れけるとぞ。故に世俗身代観世音と唱へ奉るとなり。

「普門院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「普門院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第4,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本所絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。

亀戸天神と亀戸香取神社の間に広大な山内を構えています。

【写真 上(左)】 山内入口-1

【写真 下(右)】 山内入口-2

山内入口からすでに鬱蒼とした樹木に覆われ、これが本堂までつづいています。

緑の少ない下町にはめずらしいくらいの緑濃い山内。

門柱脇に「伊藤左千夫の墓」の石碑。

伊藤左千夫は正岡子規の門人でアララギ派の歌人として知られ『野菊の墓』の作者としても有名で、普門院が墓所となります。

それにしても、この植物たちの繁茂ぶりはいったいどうしたことでしょう。マント群落のようにあたりを覆い尽くしています。

山内の各所には廃棄された?家具やブルーシートが掛けられ、これがまたなんとも雑然としたイメージを醸し出しています。

御府内霊場の札所としては異色の空気感があり、おそるおそる足を進めます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 観世音菩薩像

参道右手、台座のうえに端正な相貌の観世音菩薩坐像が御座します。

坐像で手に経巻を持たれているので、おそらく持経観世音菩薩かと思われます。

この観音様の奉持される経巻には、お如来さまの説法の内容がすべて収められているとのこと。

旧御本尊の身代観世音菩薩との関連を考えましたが、どうも身代観世音菩薩と持経観世音菩薩がストレートに結びつかず、別の系譜の観音様かもしれません。

【写真 上(左)】 毘沙門堂

【写真 下(右)】 毘沙門堂の扁額

その先左手の宝形造の堂宇が毘沙門堂。亀戸七福神(毘沙門天)の拝所です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

正面が近代建築の本堂。樹木に覆われて全貌はよくわかりませんでした。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股の意匠が凝らされています。

向拝正面鉄扉のうえに山号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 院号標

9月と10月の2回参拝したのですが、いずれもものすごい数の蚊の襲撃に遭い、格闘しながらの読経となりました。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受。

山内の様子から、おそるおそるお伺いしたのですが、ご対応はいたって普通で亀戸七福神の御朱印も拝受できました。

ただし、原則書置授与のようです。

なお、身代観世音菩薩の現況については、参拝時、不勉強にも認識がなかったのでお伺いしておりません。

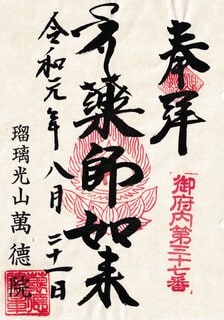

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

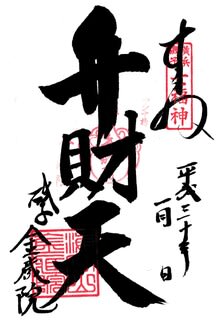

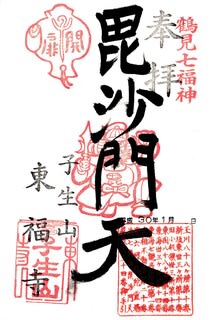

■ 亀戸七福神の御朱印

■ 第41番 十善山 蓮花寺 密蔵院

(みつぞういん)

中野区沼袋2-33-4

真言宗御室派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第41番、弘法大師二十一ヶ寺第17番

第41番札所は、中野・沼袋の密蔵院です。

御府内霊場では真言宗御室派の札所寺院は第32番圓満寺とこちらのふたつしかありません。

真言宗御室派の総本山、仁和寺は真言宗の流派「広沢流」の本拠で、仁和寺門跡として2世性信入道親王(大御室)が就任されて以来、江戸末期まで門跡には法親王(皇族)を迎えたというすこぶる格式の高い寺院です。

当山も『寺社書上』『御府内寺社備考』などに「京都御室御所仁和寺宮末」と記されています。

第41番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに密蔵院なので、御府内霊場開創時から一貫して密蔵院であったとみられます。

中野仏教会Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

密蔵院は北條氏直公(1562-1591年)の持仏・将軍(勝軍)地蔵菩薩を御本尊として、小田原城内に創建といいます。

開山は氏直公の帰依を受けた小田原蓮華寺の住持、慶誉法印(寛永十三年(1636年)寂)。

北條氏没落後、徳川家康公は慶誉法印を招聘し、その経歴知見から王子権現の別当・金輪寺の住職に誘いましたが、慶誉法印はこれを受けず弟子の宥雄を金輪寺住職に奉じ、みずからは慶長十六年(1611年)矢之倉に寺地30間を拝領、将軍(勝軍)地蔵菩薩を奉安して当山を結構したといいます。

また、北條家より伝わる愛宕権現を山内に安置して鎮守としたといいます。

こちらの愛宕権現の御神体は、のちに芝の愛宕社に安するとも。

正保元年(1644年)、浅草永住町(浅草寺町)に寺地を拝領して移転。

当時、御室法親王の隠室となり、代々仁和寺門跡に直属したと伝わります。

護摩堂は愛宕権現との合殿でしたがこれを失い、愛宕権現は本堂に奉安といいます。

護摩堂御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わりますが、文化三年(1806年)に焼失したとも。

火災で寺伝類をことごとく焼失し、詳らかな由緒・沿革は伝わっていないようです。

明治45年に墓地を現在地(沼袋)に移し、昭和7年に寺院の移転を概ね終えました。

沼袋には寺院が多く集まっていますが、各寺院の沿革を追うと、関東大震災で被災した浅草寺町辺の寺院が東京府豊玉郡野方村沼袋(現在の中野区沼袋)に移転し、寺町を形成したようです。

当山は第二次大戦末期の空襲で浅草に残した堂宇を全焼、次いで沼袋の堂宇も戦禍に遭い、この時に多くの寺宝・寺什を失ったといいます。

昭和25年に現在地に本堂を再建。

幾多の変遷を辿りながらも、御府内霊場第41番の札所は堅持されて今日に至ります。

草創の縁起からすると、もともとの御本尊は勝軍地蔵菩薩。

現在の御本尊・御府内霊場札所本尊ともに大日如来ですが、『寺社書上』『御府内寺社備考』には「本堂 本尊 十一面観音座像」、江戸末期の『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師」とあり、御本尊・札所本尊ともに変遷があった模様。

また、史料によると勝軍地蔵菩薩・愛宕権現を通じて芝の愛宕社とも関係があったようですが、寺伝類を焼失したため詳細は辿れないようです。

当山は「弘法大師二十一ヶ寺」第17番の札所でもあります。

この霊場は、「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからかなり古い来歴をもちます。

これとは別に「弘法大師 御府内二十一ヶ所」という霊場もあります。

「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。

二十一ヶ所霊場は、八十八ヶ所霊場のミニ版として開創され八十八ヶ所と札所が重複するケースもみられますが、「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」ともに御府内霊場(八十八ヶ所)との札所重複は多くありません。

「弘法大師二十一ヶ寺」の札所リストは↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)に記載されています。ご参考までにリストします。

【弘法大師二十一ヶ寺】

1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺 真言宗御室派 文京区湯島1-6-2

2番 宝塔山 多寶院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35

3番 五剣山 普門寺 大乗院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16

4番 清光院 台東区下谷(廃寺)

5番 恵日山 延命寺 地蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8

6番 阿遮山 円満寺 不動院 真言宗智山派 台東区寿2-5-2

7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺 真言宗智山派 台東区寿2-8-15

8番 高野山 金剛閣 大徳院 高野山真言宗 墨田区両国2-7-13

9番 青林山 最勝寺 龍福院 真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2

10番 本覚山 宝光寺 自性院 新義真言宗 台東区谷中6-2-8

11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院 真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14

12番 神勝山 成就院 真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12

13番 広幡山 観蔵院 真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5

14番 望月山 般若寺 正福院 真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21

15番 仏到山 無量寿院 西光寺 新義真言宗 台東区谷中6-2-20

16番 鶴亭山 隆全寺 威光院 真言宗智山派 台東区寿2-6-8

17番 十善山 蓮花寺 密蔵院 真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転)

18番 象頭山 観音寺 本智院 真言宗智山派 北区滝野川1-58-2

19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院 真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16

20番 玉龍山 弘憲寺 延命院 真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2

21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺 真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6

このうち、「御府内八十八ヶ所」「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の3つの霊場すべての札所となっているのは、霊雲寺(第28番/湯島)、多寶院(第49番/谷中)、自性院(第53番/谷中)、長久院(第55番/谷中)の4箇寺しかなく、札所重複が少ないことを示しています。

●「弘法大師二十一ヶ寺」「弘法大師 御府内二十一ヶ所」の札所ながら、「御府内八十八ヶ所」の札所ではない寺院の例

【写真 上(左)】 五剣山 普門寺 大乗院(元浅草)

【写真 下(右)】 恵日山 延命寺 地蔵院(元浅草)

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

四十一番

浅草新寺町

勝軍山 蓮花寺 密蔵院

京都御室御所末 古義

本尊:十一面観世音 勝軍地蔵尊 弘法大師

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.1』

京都御室御所仁和寺宮末 浅草新寺町

勝軍山密蔵院

宗旨古義真言宗

当院小田原北条氏直公祈願所

開山 慶誉法印 寛永十三年寂

開基 不分明

本堂

本尊 十一面観音座像 丈一尺七寸作不詳

大師 十三仏 観音 不動尊 護諸童子経画像

当院十八世光照法印筆一巻 勝軍地蔵画像一幅

鎮守社

愛宕大権現 本地佛勝軍地蔵

当院開山慶誉ハ相州小田原蓮華寺住持シ 北條氏直公ニ親ミ深ク御祈祷等相●●

氏直没落之後 東照宮様慶誉を被(略)其由緒を●慶誉を王子権現別当金輪寺住職社例ヲ改可修神法旨蒙御上意候●共 極老たる●恐多も辞退申上 弟子宥雄ヲ金輪寺住職ニ奉●●(略)尚北條家より伝ル所之愛宕権現ヲ境内二安置シ可為鎮守●●

大猷院様御代正保元年(1644年)地所替●●付 於当浅草寺地三十間四方拝領仕候 もとハ護摩堂ありて愛宕と合殿なりし●再建ならす 愛宕ハ本堂に安す 護摩堂本尊不動ハ弘法大師作にて空海と志るし手判ありしと云 文化三年(1806年)焼失す 勝軍地蔵縁起もありしか 明暦火災に焼失せりと云伝ふ

北条氏より伝ふる愛宕神体ハ 今芝愛宕社ト安す所是なり ●本地仏ハ当寺に安す●と云伝ふ●と、古火災の時記録皆焼失して其由来詳ならすといふ

■『中野区史下巻1』(P.447)(中野区立図書館)

密蔵院

江古田四丁目一、四八九。本尊十一面観音。勝軍山密蔵院蓮花寺と号する。もと真言宗御室派の院室地であつたが、今は同宗東寺派に屬する。

はじめ北條氏直が相模小田原に創建し、勝軍地蔵を安置し祈願所としたのであつた。山号はこれに因由する。

北條氏没落後、慶長十六年(1611年)に至り、僧慶譽、勝軍地蔵の木像を背負うて江戸に来り、矢之倉に小庵を結んだが、正保元年(1644年)淺草永住町に移つた。

明治四十五年墓地を現在の地に移轉し、昭和七年に至り、寺をも同所に移した。

「密蔵院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

西武新宿線「沼袋」駅北側の寺院が集まるエリアの一画にあります。

駅から徒歩約10分ほどです。

【写真 上(左)】 冠木門

【写真 下(右)】 院号札

路地に面して冠木門で、門柱には院号が掲げられています。

こぢんまりとした山内は、よく手入れされ心落ち着く感じがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

正面の本堂は桟瓦葺で様式は不明。

堂宇というより民家を思わせるつくりで、向拝柱はありますが水引虹梁はありません。

参拝後、本堂向かって右の庫裡で御朱印をお願いすると、本堂に上げていただけ、たしか本堂内で揮毫いただいたと思います。

本堂内で参拝できる、貴重な札所のひとつです。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内第四十一番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第42番 蓮葉山 妙智院 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派

御本尊:大日如来・阿弥陀如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第42番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番

第42番札所は、御府内霊場札所の集中エリア・谷中の観音寺です。

御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。

第42番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに観音寺なので、御府内霊場開創時から一貫して谷中の観音寺であったとみられます。

公式Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

観音寺は、慶長十六年(1611年)神田北寺町(現・千代田区神田錦町周辺)に、長福寺を号し尊雄和尚を開基に創建されました。

神田など、江戸城まわりにあった寺院は江戸城の拡張やこれにともなう武家屋敷地化もあって次々と移転を命ぜられましたが、当山もその例にもれず、慶安元年(1648年)御用地として召し上げられ、谷中清水坂(現・台東区池之端周辺)に移転したもののこちらもまた御用地となり、延宝八年(1680年)現在地に移転しています。

元禄十四年(1701年)三月十四日、浅野内匠頭長矩が江戸城内にて刃傷。即日切腹となり浅野家はお家断絶、領地を没収されました。

元禄十五年(1702年)二月、当山でしばしば密議を重ねた近松勘六行重、奥田貞右衛門行高(ともに当山6世朝山和尚(文良)の兄弟)は江戸を下り、十二月十四日赤穂義士討入り。

主君の仇の吉良上野介義央の首級をあげ本懐を遂げました。

元禄十六年(1703年)赤穂義士切腹。当山は義士の供養塔を建て、義士の菩提を弔うこととなりました。

これより、当山は「赤穂義士ゆかりの寺」としても知られています。

享保元年(1716年)8代将軍・徳川吉宗公の長子の長福丸(家重公)と寺号が重なるため、ときの住職朝海和尚はこれをはばかり寺号を長福寺から観音寺へと改めました。

『寺社書上』ではこの朝海和尚を中興開基とし、真言宗江戸四箇寺の本所弥勒寺末とされたと記され、公式Webでも朝海和尚の功績がとり上げられています。

谷中は江戸城周辺から寺院の移転が相次ぎ、元禄年中(1688-1703年)頃には御府内有数の寺町となりました。

御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1763年)とみられるので、御府内霊場に谷中の札所が多数定められる下地はすでに整っていました。

公式Webにも「宝暦年中(1751-1763年)江戸府内八十八所霊場巡拝が設けられ、観音寺は四十二番札所となる。」と明記されています。

明和九年(1772年)、行人坂の大火で諸堂宇を失い、寺伝類の多くも焼失しました。

しかし、谷中の中心にある御府内霊場札所で、観音堂安置の如意輪観音信者の助力もあってか、観音寺の復興ははやかったと伝わります。

安永年中(1772-1780年)には「三十三所観音参/上野より王子駒込辺西国の写し霊場」が開創。

観音寺は第32番札所に定められ、弘法大師(御府内霊場)、観音(上野王子駒込霊場)両霊場の札所となりました。

『江戸歳事記 4巻 付録1巻 [2]』(国立国会図書館)に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」の一覧があり、たしかに第32番として「谷中観音寺」がみられ、札所本尊は如意輪観世音菩薩となっています。

(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」)様)

この霊場は「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」とも呼ばれますが、筆者がまわった範囲では「西国霊場」の方が通りがよく、札所印つき御朱印授与の札所もあれば、廃寺や御朱印じたい不授与の札所も多く、御朱印拝受しにくい霊場となっています。

→ ■ 希少な札所印

↑ 第4番札所思惟山 正受院(北区滝野川)の札所御朱印。

「西國四番寫」の札所印が捺されています。

明治初頭の神仏分離・廃仏毀釈により寺地を官有地とされましたが、住職および檀信徒の寺運繁栄の努力により昭和18年現本堂が落慶しています。

このとき境内佛(濡佛)であった胡銅製大日如来像と阿弥陀如来像が本堂内に遷座され、御本尊となっています。

公式Webによると、当山創建当初の御本尊は五智如来木座像(金剛界五佛仏/大日如来(中心)、阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北))で開基・尊雄和尚が師子相承されていた尊佛でしたが、火災により失われました。

ついで観音堂本尊であった如意輪観世音菩薩と不空羂索観世音菩薩が御本尊となられ、昭和18年現本堂落慶とともに大日如来・阿弥陀如来両尊が御本尊となりました。

旧御本尊の観音菩薩像は、現在本堂内位牌堂に安置されています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

四十二番

谷中●●門前町

蓮葉山 妙智院 観音寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [112] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.104』

本所弥勒寺末 谷中不唱小名

蓮葉山妙智院観音寺

起立慶長年中

権現様御代 神田北寺町ニて拝領仕候

大猷院様御代 御用地ニ相成代地谷中清水坂ニ●右之●坪数程拝領仕候

厳有院様御代 御用地ニ相成 延寶八年只今之場所代地拝領仕候

開基 尊雄 寂年月不知

中興開基 当寺第六世朝快住職中 本所弥勒寺之末寺ニ●

右等之始末古記録等焼失仕候ニ付●●分不申候

本堂

本尊五智如来

四佛 阿閦 宝生 弥陀 釈迦 各木坐像

弘法大師 興教大師 各木坐像

護摩堂

本尊不動明王木坐像

観音堂

本尊如意輪観音木坐像

稲荷社

濡佛二体 大日如来 阿弥陀

■『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

観音寺(谷中上三崎北町七番地)

本所彌勒寺末、蓬莱山と号す。本尊大日如来。慶長十六年、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年谷中清水坂に移り、延寶八年現地に転じた。開山は僧尊雄。境内に観音堂(如意輪観音安置)、大師堂(弘法大師像安置)、駄枳尼天堂(駄枳尼天安置)がある。

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約5分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。

谷中は都内有数の寺院の集積地で、複数の御府内霊場札所が立地します。

観音寺は日暮里駅から谷中銀座(夕やけだんだん)に至る御殿坂と千駄木から谷中にのぼる三崎坂を南北に結ぶ通り沿いにあります。

→ 谷中マップ

南側路地沿いの築地塀は国の国の登録有形文化財(建造物)に指定され、その趣きある風景は寺町・谷中のシンボルとしてしばしばメディアなどでとり上げられます

「観音寺の築地塀」は、幕末頃の築造で、南面のみ現存しています。

【写真 上(左)】 築地塀

【写真 下(右)】 山内入口

前面道路から少し引き込んで石畳。

右手石標は特徴ある字体の御寶号「南無大師遍照金剛」。

【写真 上(左)】 御寶号の石標

【写真 下(右)】 観音霊場札所碑

【写真 上(左)】 遠忌碑

【写真 下(右)】 山門

左手の「西国三十二番 近江観音寺うつし」とある石標は、「上野王子駒込辺三十三観音霊場」第32番の札所標。

そのとなりには弘法大師九百五十年と興教大師六百五十年の併記遠忌碑。

山門は切妻屋根本瓦葺で、おそらく薬医門と思われます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

参道正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、照り気味に秀麗に葺きおろす屋根が風格を感じさせます。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝正面の4連の桟唐戸が意匠的に効いています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂右手

本堂向かって右手には宝形造銅板葺の大師堂があり、こちらは御府内霊場の拝所となっています。

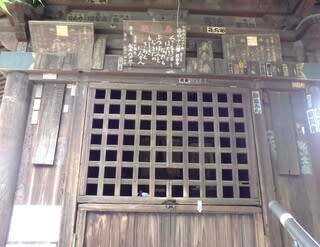

【写真 上(左)】 大師堂-1

【写真 下(右)】 大師堂-2

堂宇前には年季の入った御府内霊場の札所標。

堂宇前面には複数の御府内霊場の札所板、向拝見上げに御府内霊場の札所板と上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所板。

御府内二十一ヶ所第参番の札所札もみえます。

『江戸歳事記』では、「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」の第32番札所(観音寺)の札所本尊は如意輪観世音菩薩となっていますが、この札所板には千手観世音菩薩と刻されています。

また、札所板の霊場名は「西國三十三ヶ所寫」とみえ、やはり従前からこの霊場名で通っていたようです。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板-1

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板-2

【写真 上(左)】 御府内廿一ヶ所札所板

【写真 下(右)】 観音霊場札所板と千社札

軒裏を埋める古びた千社札が、札所としての古い歴史を感じさせます。

(現在はほとんどの寺社で千社札の貼付は禁止されています。)

堂内中央に弘法大師坐像、向かって右手に不動明王立像、左に興教大師坐像を奉安。

【写真 上(左)】 大師堂向拝

【写真 下(右)】 赤穂義士供養塔

本堂と大師堂の間には赤穂義士の供養塔と宝篋印塔。

その周辺には、聖観世音菩薩立像、如意輪観世音菩薩の石仏、救世菩薩地蔵尊などが安置されています。

『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされています。

同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたもの。

『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。

また、このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります

本堂並びにある客殿も登録有形文化財(建造物)に指定されています。

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 客殿からの本堂

御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。

こちらの御朱印拝受については、以前はいささか敷居が高い印象がありましたが、久しぶりにWebで観音寺の御朱印情報を検索してみたら、なんとスワロフスキー(クリスタルガラス)付御朱印や切り絵御朱印で有名になっている模様。(ぜんぜん知らなかった。)

【写真 上(左)】 スワロフスキー付御朱印の案内

【写真 下(右)】 スワロフスキー付御朱印

大師堂前には↓のような掲示が依然としてあります。

スワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印目当ての人も、いちおうは参拝しているのでしょうか・・・。

谷中の西光寺も以前は御朱印不授与でしたが、いまでは絵御朱印が人気となり、遙拝を条件とした御朱印郵送対応までされています。

→ ■ 谷中の御朱印・御首題

やはり絵御朱印の人気はかなりのものがありそうです。

個人的には絵御朱印や切り絵御朱印にさほど興味はありませんが、これをきっかけに仏教に興味をもつ人が増えるのは、意義あることなのかもしれません。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に金剛界大日如来のお種子「バン」、「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫とお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

公式Web掲載の御本尊は智拳印を結ばれる金剛界大日如来、当山の当初の御本尊は五智如来で金剛界系です。

御寶印の「ア」は、胎蔵大日如来のお種子というより、通種子(すべての尊格をあらわす)として用いられているのかもしれません。

【写真 上(左)】 御本尊・大日如来の御朱印

【写真 下(右)】 お種子(ア)の御朱印

上記のとおり、現在観音寺の御朱印はスワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印がメインの模様で、無申告での墨朱御朱印は大日如来の揮毫御朱印か、お種子(ア)の揮毫御朱印が授与されている模様です。

御府内霊場御朱印の汎用御朱印帳への授与については不明です。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-15)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Ebb and Flow (凪のあすから) - LaLa(歌ってみた)

■ 思い出の向こうに - 小川範子

■ 空に近い週末 - 今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13

Vol.-12からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第38番 神霊山 慈眼寺 金乗院

(こんじょういん)

豊島区高田2-12-39

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:

〔金乗院〕

江戸八十八ヶ所霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第14番

〔新長谷寺〕

江戸八十八ヶ所霊場第54番、江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、東京三十三観音霊場第23番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第16番

司元別当:此花咲耶姫社など

授与所:庫裡

第38番札所の金乗院は、第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)を合寺したので、現在、金乗院が第38番、第54番のふたつの札所の御朱印を授与されています。

この記事では第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)もとりあげ、第54番ではこの記事を再掲します。

(なお、本記事は「江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊」から転載・追記したものです。)

第38番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに金乗院なので、御府内霊場開創時から一貫して下高田砂り場の金乗院であったとみられます。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が御本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を建立したのが草創といいます。

当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。

御本尊は正観世音菩薩(伝・眦首羯摩作、運慶の作とも)。

山内に荒神を合殿する観音堂、御嶽社、辨天社、三峯社などを置き、江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。

戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。

明治初期の神仏分離を乗り切ったふたつの札所のうち一方が戦災で全焼して、一方に合寺されたという比較的めずらしい例です。

-------------------------

第54番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに新長谷寺(目白不動尊)なので、御府内霊場開創時から一貫して関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)であったとみられます。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

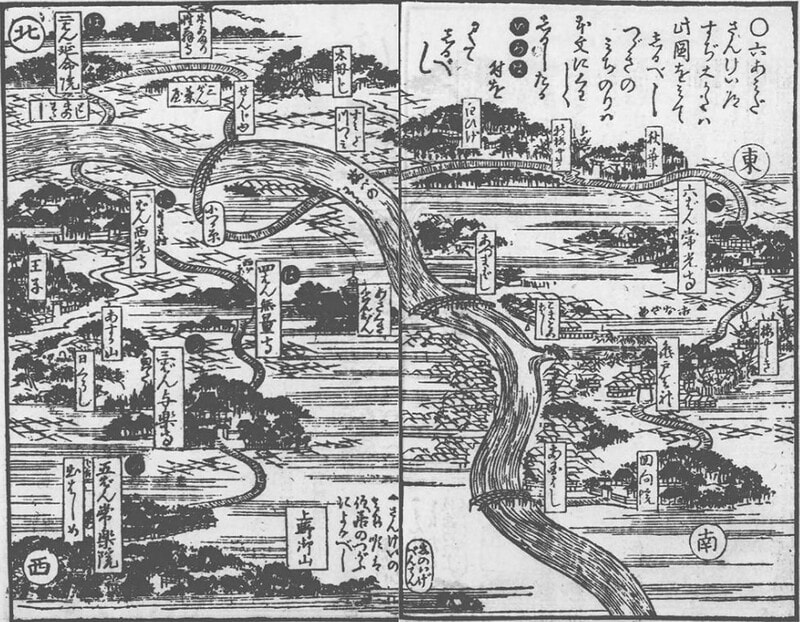

目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。

『江戸切絵図(小日向絵図)』をみると、江戸川橋から目白台にのぼる目白坂沿い北側に永泉寺、養国寺、八幡宮(正八幡神社)と並び、その南側神田川寄りに目白不動尊があったことがわかります。

目白不動堂奉安の不動尊は高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。

縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。

大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。

不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。

大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。

後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。

元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、徳川2代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。

大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。

寛永年間(1624-1644年)、3代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。

ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。

元禄年間(1688-1704年)には、5代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。

境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。

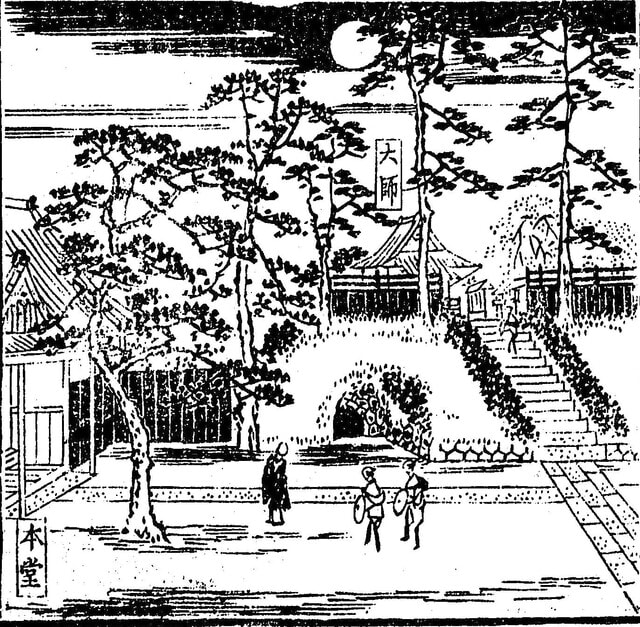

その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。

昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は関口から金乗院に遷られました。

ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。

また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。

-------------------------

【史料】

【金乗院関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

三十八番

砂り場

神霊山 金乗院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:千手観音 興教大師 弘法大師

■『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国立国会図書館)

(下高田村)金乗院

新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年(1594念)六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云

「金乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

【新長谷寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十四番

関口駒井町

東豊山 海瀧院 新長谷寺

紀州初瀬小池坊末 新義

本尊:十一面観世音菩薩 本社目白不動明王 弘法大師

■『江戸名所図会. 十二』(国立国会図書館)

目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す

長谷小池坊の宿寺とす

本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆

縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰ハ大師自ら護持なしたまふ

その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると

当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり

また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む

大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり

此地麓●●堰口の流を帯ひ 水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり

また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.134』

新義真言宗

和州長谷小池坊末

目白不動尊別当

東豊山 新長谷寺 海瀧院

本堂

本尊不動尊 弘法大師御作 秘佛

開帳佛不動 木立像

前立不動 木座像 四大明王ニ童附各立像

不動堂本殿 桂昌院御建立別堂

地蔵尊木立像

不動木立像 良弁僧都作

聖徳大師木立像

七曜佛木立像 運慶作

庚申佛木立像

疱瘡神木立像

愛染明王木像

大日如来木像 聖徳太子作

毘沙門木像

弁財天木像 竹生嶋写し

観音堂

本尊十一面木立像 行基菩薩作 開山秀算僧正勧請

前立観音木立像

与森天神木座像

興教大師木像

弘法大師木像 伊豫國延命寺写しニテ五十四番札所

開山秀算僧正木像

子安地蔵尊金立像

如意輪観音木像

弥陀木座像

聖天金像

末社

稲荷社、秋葉社、人丸社

唐金地蔵尊 濡佛

■『東京名所図会』(国立国会図書館)

目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間(1615-1624年)和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ

「新長谷寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「目白不動堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』小日向絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。

メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。

目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。

宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。

『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。

「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」

現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。

宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。

【写真 上(左)】 宿坂

【写真 下(右)】 山門

宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。

二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。

右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。

【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板

【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板

約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山門前の不動尊

山門周辺に御府内霊場第38番および第54番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。

【写真 上(左)】 御府内霊場第38番の札所標

【写真 下(右)】 御府内霊場第54番の札所標

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標

【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標

「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。

「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。

【写真 上(左)】 金乗院の寺号標

【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標

石敷のすっきりとした境内。

山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂と不動堂

御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)

(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)

ちなみに御府内霊場のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。

【写真 上(左)】 本堂(斜めから)

【写真 下(右)】 本堂向拝露天

本堂は昭和46年再建、平成15年の改修。

木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。

大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく風格ある堂宇です。

水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。

御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。

金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。

本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。

不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。

「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。

【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申

【写真 下(右)】 不動堂参道

その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。

その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。

さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。

確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。

棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 不動堂向拝

水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。

格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。

こちらの不動尊は御前立かと思われます。

整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。

【写真 上(左)】 不動堂扁額

【写真 下(右)】 鐔塚

境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。

なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。

御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。

こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。

札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。

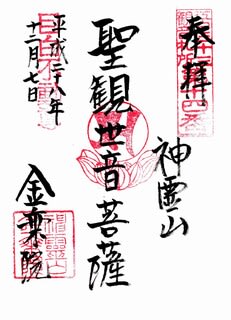

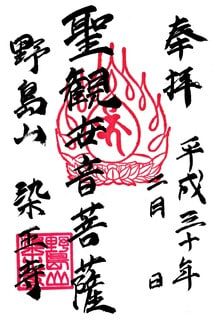

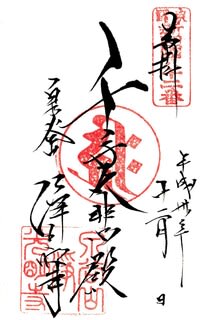

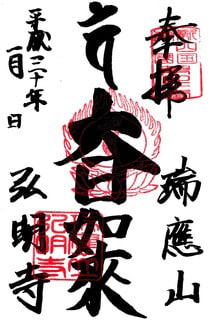

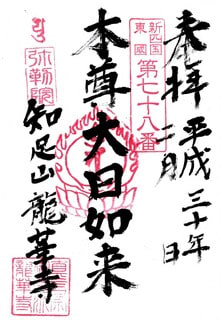

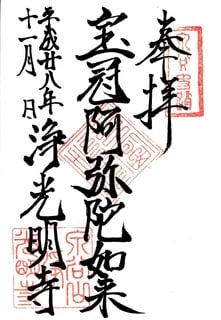

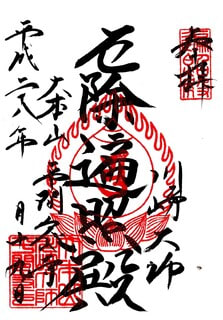

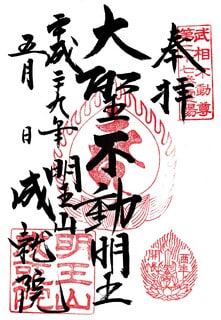

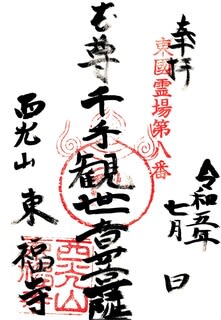

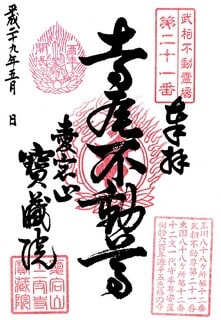

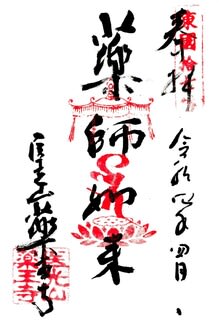

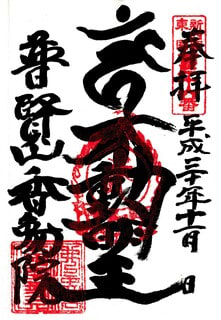

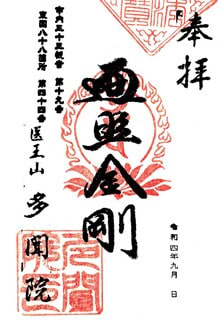

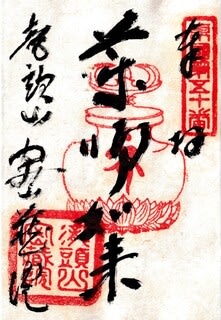

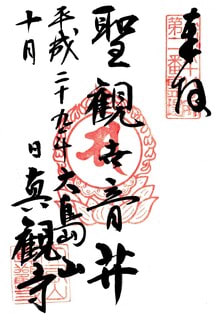

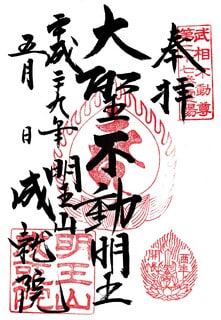

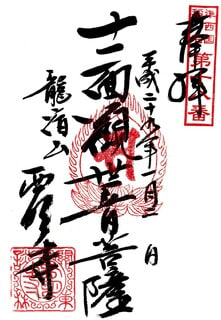

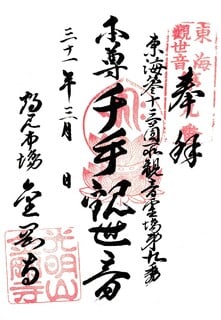

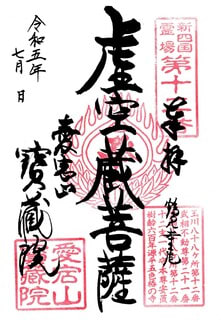

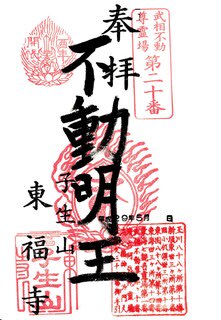

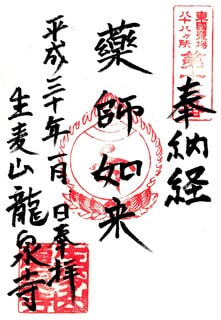

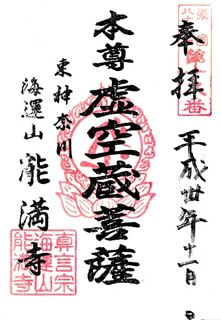

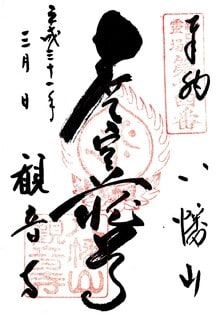

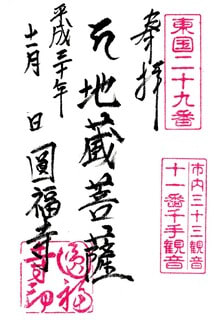

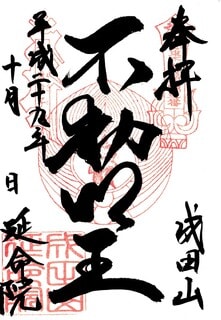

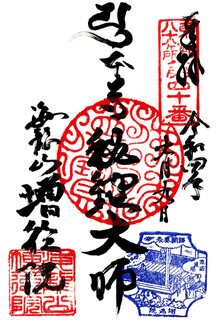

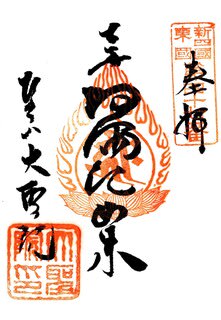

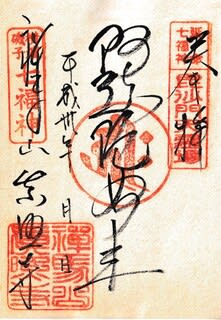

〔 御府内霊場第38番(金乗院)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

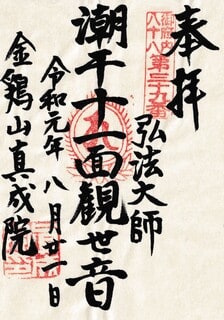

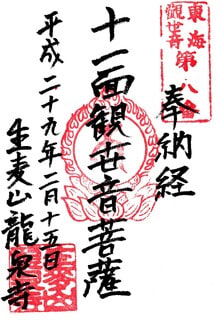

〔御府内霊場第54番(新長谷寺)の御朱印〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「目白不動明王」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に寺号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)

※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。

〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書

〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕

・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)

■ 第39番 金鶏山 海繁寺 真成院

(しんじょういん)

公式Web

新宿区若葉2-7-8

高野山真言宗

御本尊:大日如来・薬師如来 他?

札所本尊:潮干十一面観世音菩薩

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第39番、江戸三十三観音札所第18番、関東九十一薬師霊場第13番、大東京百観音霊場第14番、山の手三十三観音霊場第27番、江都三十三観音霊場第18番、東京市史稿撰四十四観音霊場(第15番)

司元別当:

授与所:寺務所

御府内霊場には札所の密集エリアが4つあります。

三田、元浅草・寿、谷中、四ッ谷で、第39番札所の真成院は四ッ谷エリアにあります。

第39番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真成院なので、御府内霊場開創時から一貫して真成院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』および『関東九十一薬師霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

真成院は慶長三年(1598年)、祈祷僧・清心法印によって開山され、江戸城外濠工事にともない幕府より替地として与えられた四ッ谷(現在地)に移転しました。

当山には「潮干観世音」と呼ばれる観音菩薩像が奉安され、江戸三十三観音札所第18番の札所本尊となっています。

潮干観世音菩薩像は天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉納され、村上天皇はこの尊像を敬礼し給われたといいます。

また、信濃の戦国武将・村上義清の守り本尊とも伝わります。

Wikipediaには(村上氏の出自について)「村上天皇の第四皇子為平親王が村上姓を賜り、その子源憲定(村上憲定)の娘婿に源頼清がなったことが由来とされる。ただし、この説は十分な確証を得られていない。」とあり、村上天皇、村上氏双方とのゆかりはこの説から来ているのかもしれません。

村上氏は清和源氏頼清流とされる信濃源氏を代表する名族です。

源氏系図には清和天皇-貞純親王-源六孫王経基-源満仲-源頼信-源頼清-源仲宗-源盛清とあり、源仲宗とその子息が政変に巻き込まれて諸国に配流され、信濃国更級郡村上郷に配流された盛清が信濃(村上)源氏の実質的な祖となったという説がみられます。

(盛清の兄弟の顕清も村上郷に配流説あり)

『尊卑分脈』には村上姓初代は源仲宗とありますが、これは仲宗が子息の信濃配流以前に信濃国村上郷を領していたためとする説があります。

清和源氏の名族、村上氏は更級郡を本拠として信濃国内に勢力を張り、戦国期の当主・村上義清は室町幕府三管領家の斯波義寛の娘を母とし、正室を信濃守護・小笠原長棟の娘として北信濃の戦国大名として重きをなしました。

血筋だけでなく武勇にも優れ、上田原の戦い(天文十七年(1548年))、砥石崩れ(天文十九年(1550年))の二度に渡って武田信玄軍を撃退した猛将として名を馳せました。

しかし武田軍の猛攻は止まらず、天文二十二年(1553年)4月、村上義清はついに本拠の葛尾城を放棄して越後国の長尾景虎(上杉謙信)のもとへと身を寄せ客将となりました。

越後に追われたとはいえ、武田信玄を二度までも破った戦国武将は村上義清のみとも目され、その名将ぶりはいまも語り継がれています。

村上氏とその流れの山浦氏は上杉家臣となり、一時は旧領の海津城代となりましたが後にその地位を失い、子孫は上野国、下総国などに飛散したとみられています。

寺伝によると、村上義清の守護佛であった潮干観世音は孫の村上兵部道楽斎(覚玄齊)に伝わりました。

道楽斎は上杉家に従い大阪夏の陣に出陣のため奥州米沢から江戸に入った際、身を隠す必要にかられ、当山の祈祷僧・清心法印が迎え入れて匿ったといいます。

戦後そのお礼として家宝の潮干観世音像を当山に奉安と伝わります。

かつて真成院の近辺は海が迫り、潮干観世音の台石が潮の干満により常に濡れていたためその名を称されたといいます。(汐干(シホヒ)観世音、鹽踏(シホフミ)観世音とも)

潮干観世音は十一面観世音菩薩ですが、史料には「潮干観世音は聖観世音菩薩」という記載もあり、この尊格の錯綜についてはよくわかりません。

一時期本堂と観音堂が失われたものの天保八年(1837年)に再建。

御府内八十八ヶ所第39番札所、江戸三十三観音第18番札所で江戸時代から多くの参拝者を集めたといい、『江戸名所図会』では「四谷の四名所の一つ」に数えられています。

戦前までは境内も広く、四万六千日などの縁日には多くの信者で賑わったといいます。

兼務される観音霊場の多さをみても、江戸期から著名な観音霊場であったことがわかります。

昭和20年5月の東京大空襲によって焼失したものの戦後に再建。

昭和46年に当時としてはめずらしい室内墓地(四谷霊廟)を建立されています。

当山第19世の織田隆弘住職は青森県青森市の高野山青森別院・青龍寺を開山され、昭和59年青銅製の大日如来としては日本最大の「昭和大仏」を造立されたことで知られ、「正純密教」を唱えられ、在家のままであっても救われると説かれました。(Wikipediaより)

また、織田隆弘住職は楠造二尺三寸の薬師如来坐像を勧請され、加持によるお薬師様の御利益は難病平癒にことにあらたかといわれ、全国から信者が集まるといいます。

薬師如来は関東九十一薬師霊場第13番の札所本尊となっており、御朱印も授与されています。

観音堂に十一面観世音菩薩と大聖歓喜天尊を奉安し、什宝として太元明王画像、五大明王画像を蔵されていた(『寺社書上』)ことからも、往古から祈願寺、加持寺としての寺歴をもたれていたことが伺われます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

三十九番

四ッ谷南寺町

金鶏山 海繁寺 真成院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:薬師如来 潮干観世音 弘法大師

■『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.126』

新義真言宗

中野寶仙寺末

錦敬山 海繁寺 真成院

起立年代相分り不申候

開山 清心(正保四年(1647年)寂)

本堂

本尊薬師如来木坐像 運慶作

両脇 日光 月光 各運慶作

什宝

太元明王画像

五大明王画像

乾閻婆王画像

観音堂

十一面観音金銅立像*

歓喜天 木喰以空上人作

*)天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉しと云 (村上)天皇此尊像を敬礼し給ふ(略) 村上義清殊に尊伝し給ひ堂宇を奉安(略)

太子堂

稲荷社

■『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

錦敬山海繁寺眞成院は四谷南寺町今の寺町にある新義眞言宗で、中野村寶仙寺の末寺である。(略)起立及び替地等の年代は詳でないが、開山清心は正保四年(1647年)に入寂(略)府内八十八箇所卅九番の札所で、鹽踏観音は一に汐干観音とも称して、村上天皇の守護佛と傳へている。又歓喜天があつて十六日を縁日とし、参詣者が多い。外に吉祥水がある。『武江披砂』に武州四谷潮干観音之説を載せて、「(略)眞成院の本尊観音也、潮干の観音といふ、其近邊の地を潮干といふ、亦潮ふみの観音共いふ(略)古代は足の下より潮出たりともいふ。(略)越後村上氏代々の守佛なり、村上義清の守本尊なり、一尺計の石の上に坐像の聖観音なり、此石潮のさし引に湿り乾くの変あり、村上信濃守成清(イに賴清)は上総國久留利の城主なり、北條氏康の為めに落城に及ぶ、成清自殺の期に其子二人あり、五歳と三歳の男子なり、是をも刺殺さむとす、折ふし城に信濃國の僧清心法印来りて曰、大将の跡絶へからすといひて、其二子を衣にかゝへ、城を出て寺に帰り育けり、後に兄をば村上左衛門信清といひ、弟をば勝長門守といふ、長門守は里見義弘の家臣となり、老職となる、兄村上左衛門は未だ浪人たりしに、三州より里見へ被仰談度事有しに、未だ其便を求させ給はず、村上左衛門は勝長門守が兄なるよしに付き、鈞命を蒙りて義弘へ使す、此時村上左衛門召出されしとぞ、先年落城の頃にや有らん、彼守本尊を彼僧携へて其寺にをく、一説に村上義清末流村上兵部入道楽斎は奥州米澤に在りしが、大坂御陣に立、其後江戸に帰る、当寺開山清心法印は祈の師たるにより、浪人の内当地に寓す、後水戸の御家に出勤す、其頃此本尊は当寺に納むともいふ、此観音の石座潮汐干満にしたがひ、乾湿の変有、此僧後に武州に来り、四ツ谷今の地に居す、此の佛をも安置す、此石に潮時のしるしを以て、諸人奇として尊み称して潮踏の観音と名づく、後になへて汐干の観音といふは、潮の満干の観音といふの略語なるべし(略)

■『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

汐干(しほひ)観世音菩薩

(四ッ谷)南寺町戒行寺の裏の坂口、眞言宗錦敬山眞成院にあり。此本尊は越後國村上義清が守佛にして、其末流村上兵部入道道楽齊大阪御陣の時、上杉景勝に従ひ、奥州米澤より彼地に赴く。後江戸に帰り、当寺に収むるといへり。(略)鹽踏(シホフミ)観世音とも号く、村上天皇護身の尊像なり。依て村上肥後守頼清常に崇信し、其後堂宇を造り安置す、大阪御陣のみぎり、村上覚玄齊当寺第三世●心に授興し当寺に安ずといふ。本尊聖観音 作者詳ならず、一尺斗の石の上に立せ給ふ。此台石潮のミチヒには必ず湿るヽとなり。

「真成院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「日宗寺 戒行寺 汐干観音」/出典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」駅で徒歩約7分。

このあたりは山谷が複雑に入り組んだ地形で、真成院も「観音坂」の途中に位置します。

【写真 上(左)】 観音坂

【写真 下(右)】 山内入口

ビルタイプの寺院ながら、周囲には御宝号や尊格を記す幟がはためき、霊場札所の趣きがあります。

【写真 上(左)】 潮干観世音菩薩の幟

【写真 下(右)】 薬師如来の幟

門扉から左手方向が本堂・事務所、右手の階段上が観音堂です。

御朱印尊格からすると、御府内霊場の札所本尊には観音堂奉安の潮干十一面観世音菩薩も定められているとみられますが、観音堂は事務所で受付してからのお参りとなります。

【写真 上(左)】 延命地蔵尊

【写真 下(右)】 雨宝稲荷大明神

左手正面に延命地蔵尊坐像と雨宝稲荷大明神のお社。

延命地蔵尊は、先代織田隆弘和尚の傘寿を記念して平成5年に建立された尊像。

稲荷大明神は、「当山鎮守で潮干十一面観世音菩薩と関係の深い雨宝童子に因む神様(公式Web)とのことで、『寺社書上』に記載のある「稲荷社」の系譜かもしれません。

【写真 上(左)】 エントランスの手水鉢

【写真 下(右)】 札所板

ビルに入ると正面が事務所でこちらで参拝受付。

たしか御府内霊場では本堂(回向堂)と観音堂どちらも参拝したかと思います。

(公式Webには本堂(回向堂)の説明に「御府内八十八箇所の札所巡りの方は、ここでお参りいただきます。」とあります。)

本堂(回向堂)は事務所向かって左奥にあり、奉安されている御像は左から阿弥陀如来、金剛界大日如来、釈迦如来です。

弘法大師も本堂に御座されます。

寺務所の上階には加持殿があり、中央には薬師如来と胎蔵大日如来、右脇には不動明王、左脇には愛染明王が奉安されています。

関東九十一薬師霊場の札所本尊はこちらの薬師如来となります。

関東九十一薬師霊場の巡拝時にはちょうど加持がおこなわれており、手前からの黙拝としましたが、すこぶる厳粛な空気感で身が引き締まる思いでした。

【写真 上(左)】 観音堂入口

【写真 下(右)】 観音堂

一旦寺務所に戻りお断りをしてから観音堂に向かいます。

階段をのぼった風とおしのよい上階に観音堂があります。

入口は鉄扉で堅く閉ざされていますが、扉をあけると正面に潮干十一面観世音菩薩像、毘沙門天、弁財天もこちらに奉安されています。

江戸三十三観音札所の拝所はこちらになります。

【写真 上(左)】 観音堂向拝

【写真 下(右)】 真成院の外観

御内陣に護摩壇と天井には金色の天蓋。外陣の天井には格子の天井絵と絢爛たる設えですが、観音様の前に座ってみると不思議にきもちが落ち着きます。

先客がいた場合は、参拝を待った方がベターかと思います。

加持を本旨とされる寺院だけあって、いずれの堂宇も厳粛な空気が流れています。

御府内霊場はこのような雰囲気の札所も少なくないので、巡拝に当たっては少なくとも数珠と可能であれば勤行式の持参をおすすめします。

【写真 上(左)】 真言宗智山派の勤行式

【写真 下(右)】 真言宗豊山派の勤行式

このように書くと、敷居の高いお寺さまのように思われがちですが、建物壁面には御府内霊場、江戸三十三観音、関東九十一薬師の3つの札所板が掲げられ、巡拝者の受入体制は整い、ご対応も親切です。

御朱印は巡拝受付時に御朱印帳(集印帳)をお預けすると、参拝後に授与いただけます。

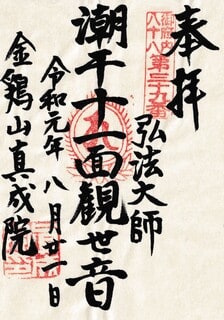

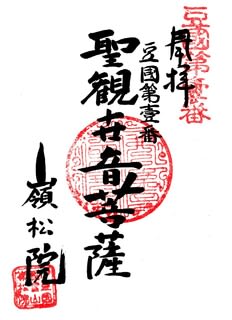

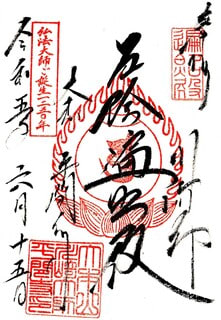

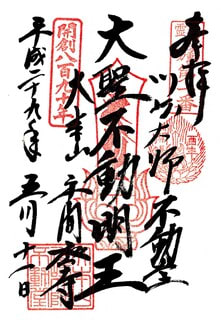

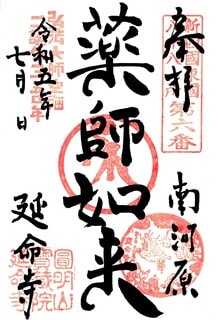

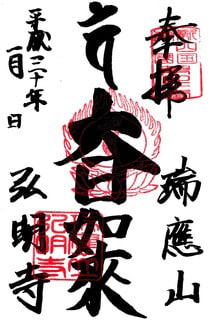

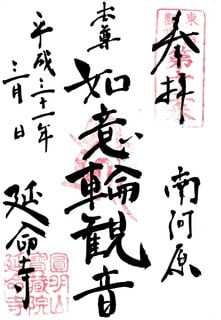

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「潮干十一面観世音」「弘法大師」の揮毫と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内八十八 第三十九番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 江戸三十三観音札所の御朱印

【写真 下(右)】 関東九十一薬師霊場の御朱印

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Trust You + Endless Story - Yuna Ito (20 Mar 2010 LIVE @ SOTSUGYOU NO UTA '10)

■ far on the water - Kalafina

■ 千年の恋 - ANRI

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第38番 神霊山 慈眼寺 金乗院

(こんじょういん)

豊島区高田2-12-39

真言宗豊山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:

〔金乗院〕

江戸八十八ヶ所霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番、山の手三十三観音霊場第9番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第14番

〔新長谷寺〕

江戸八十八ヶ所霊場第54番、江戸五色不動(目白不動尊)、関東三十六不動霊場第14番、東京三十三観音霊場第23番、近世江戸三十三観音霊場[1] 第16番

司元別当:此花咲耶姫社など

授与所:庫裡

第38番札所の金乗院は、第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)を合寺したので、現在、金乗院が第38番、第54番のふたつの札所の御朱印を授与されています。

この記事では第54番札所の目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)もとりあげ、第54番ではこの記事を再掲します。

(なお、本記事は「江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 3.目白不動尊」から転載・追記したものです。)

第38番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに金乗院なので、御府内霊場開創時から一貫して下高田砂り場の金乗院であったとみられます。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

金乗院は天正年間(1573-1592年)、開山永順が御本尊の聖観世音菩薩を勧請して観音堂を建立したのが草創といいます。

当初は蓮花山 金乗院と号し中野寶仙寺の末寺でしたが、のちに神霊山 金乗院 慈眼寺と号を改め、音羽護国寺の末寺となりました。

御本尊は正観世音菩薩(伝・眦首羯摩作、運慶の作とも)。

山内に荒神を合殿する観音堂、御嶽社、辨天社、三峯社などを置き、江戸時代には旧砂利場村の此花咲耶姫社をはじめ社地三、四ヶ所の別当でしたが、昭和20年4月の戦災で本堂などの伽藍、水戸光圀公揮毫とされる此花咲耶姫の額などの宝物を焼失しました。

戦災で全焼した関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)を合併し、新長谷寺の札所も金乗院に移動しています。

明治初期の神仏分離を乗り切ったふたつの札所のうち一方が戦災で全焼して、一方に合寺されたという比較的めずらしい例です。

-------------------------

第54番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに新長谷寺(目白不動尊)なので、御府内霊場開創時から一貫して関口駒井町の新長谷寺(目白不動尊)であったとみられます。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』および『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

目白不動堂(東豊山 浄滝院 新長谷寺)は、元和四年(1618年)大和長谷寺代世小池坊秀算が中興し、関口駒井町(現・文京区関口、金乗院から東に約1㎞)にありました。

『江戸切絵図(小日向絵図)』をみると、江戸川橋から目白台にのぼる目白坂沿い北側に永泉寺、養国寺、八幡宮(正八幡神社)と並び、その南側神田川寄りに目白不動尊があったことがわかります。

目白不動堂奉安の不動尊は高さ八寸、「断臂不動明王」といい、弘法大師の御作と伝わります。

縁起によると、弘法大師が唐より御帰朝の後、出羽羽黒山に参籠されたとき大日如来が現れてたちまち不動明王のお姿に変じました。

大師に告げるには「此の地は諸仏内証秘密の浄土なれば、有為の穢火をきらえり、故に凡夫登山する事かたし、今汝に無漏の浄火をあたうべし」と。

不動尊は利剣をもってみずから左の御臂を切られると、霊火が盛んに燃え出でて仏身に満ちあふれました。

大師はこの御影を二体謹刻され、一体は出羽国の荒沢に安置され、もう一体は大師みずから護持されたと伝わります。

後年、野州足利の沙門某が大師護持の不動尊を奉持していましたが、武蔵国関口の松村氏が霊夢を得て足利よりお遷しし、領主の渡辺岩見守より関口台の一画に土地の寄進を受けて一宇を建立したのが本寺の濫觴(らんしょう/はじまりのこと)とされます。

元和四年(1618年)、大和長谷寺小池坊秀算僧正が中興、徳川2代将軍秀忠公の命により堂塔伽藍を建立。

大和長谷寺から御本尊と同木同作の十一面観世音菩薩像を御遷ししてその直末となり、東叡山 浄滝院 新長谷寺と号しました。

寛永年間(1624-1644年)、3代将軍家光公は当山の断臂不動明王に「目白」の号を贈り、江戸守護の江戸五色不動(青・黄・赤・白・黒)のひとつとして、また、江戸三不動の代一位として名を高め、人々の篤い信仰を受けました。

ことに護身、厄除け眼病治癒の不動尊として霊験あらたかとされます。

元禄年間(1688-1704年)には、5代将軍綱吉公とその母桂昌院が深く帰依してさらに伽藍を整え、寺容は壮麗を極めたと伝わります。

境内は堰口の流れを見下ろす高台の景勝地で、付近には茶肆、割烹などの店が出て、ことに月雪景の名所であったようです。

その佳景は、『東京名所四十八景 関口目しろ不動』 (慶應義塾大学メディアセンターDC)からも偲ぶことができます。

昭和20年5月の戦災で焼失したため金乗院に合併、御本尊の目白不動明王像は関口から金乗院に遷られました。

ふたつの名刹が合併した金乗院は今日も複数のメジャー霊場の札所であり、多くの参拝客を集めています。

また、当寺住職の小野塚幾澄大僧正は、平成20年から平成24年まで真言宗豊山派管長・長谷寺化主に就任されています。

-------------------------

【史料】

【金乗院関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

三十八番

砂り場

神霊山 金乗院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:千手観音 興教大師 弘法大師

■『新編武蔵風土記稿 巻之12 豊島郡之4』(国立国会図書館)

(下高田村)金乗院

新義真言宗多磨郡中野村寶仙寺末、神靈山観音院ト號ス 本尊正観音長一寸八分眦首羯摩作 開山永順文禄三年(1594念)六月四日寂 御嶽社 辨天社 三峯社 観音堂/荒神ヲ合殿トス 観音ハ木ノ立像長三尺運慶ノ作ト云

「金乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「宿坂関旧址 金乗院 観音堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

【新長谷寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十四番

関口駒井町

東豊山 海瀧院 新長谷寺

紀州初瀬小池坊末 新義

本尊:十一面観世音菩薩 本社目白不動明王 弘法大師

■『江戸名所図会. 十二』(国立国会図書館)

目白不動堂 同所東の方にありて堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と号す

長谷小池坊の宿寺とす

本尊不動明王の霊像は長八寸弘法大師の作 総門の額東豊山の三大字ハ南岳悦山の筆

縁起云弘法大師唐より帰朝の後 羽州湯殿山に参籠ありし時 大日如来忽然と不動明王の姿に変現し滝の下に現ハれ●● 大師に告て云く此地ハ諸佛内證秘密の浄土なれハ有為の穢土をきらえり 故に凡夫登山することかたし 今汝に無漏の上火をあたふべしと宣ひ持ちし●●●の利劍をもって左の御臂を切●●ハ、霊火盛に燃出でて佛身に充てり 依て大使面前に出現の像二躯を模刻し一躰ハ同國荒澤に安置し 一躰ハ大師自ら護持なしたまふ

その後野州足利に住せる沙門某之を感得し●奉持せしに一年 霊感あるを以て此地の住人松村氏某に●かりつひに一宇を開きて此本尊を移し安置なし奉ると

当寺元和四年和州長谷小池坊秀算僧正中興ありし頃 大将軍台徳公の厳命により堂塔坊舎御建立あり

また和州長谷寺の本尊と同木同作の十一面観世音の像をうつし新長谷寺と改む

大将軍大猷公目白の号を賜ひ 元禄の始にハ桂昌一位尼公御帰依浅からす諸堂修理を加へたまひ丈余●地蔵尊等を安置なさしめられたり

此地麓●●堰口の流を帯ひ 水流そうそうとして日夜不絶 早稲田の村落高田の森林を望む風光の地なり 境内貸食亭多く何れも涯に臨めり

また、『寺社書上(御府内備考). [61] 関口寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.134』

新義真言宗

和州長谷小池坊末

目白不動尊別当

東豊山 新長谷寺 海瀧院

本堂

本尊不動尊 弘法大師御作 秘佛

開帳佛不動 木立像

前立不動 木座像 四大明王ニ童附各立像

不動堂本殿 桂昌院御建立別堂

地蔵尊木立像

不動木立像 良弁僧都作

聖徳大師木立像

七曜佛木立像 運慶作

庚申佛木立像

疱瘡神木立像

愛染明王木像

大日如来木像 聖徳太子作

毘沙門木像

弁財天木像 竹生嶋写し

観音堂

本尊十一面木立像 行基菩薩作 開山秀算僧正勧請

前立観音木立像

与森天神木座像

興教大師木像

弘法大師木像 伊豫國延命寺写しニテ五十四番札所

開山秀算僧正木像

子安地蔵尊金立像

如意輪観音木像

弥陀木座像

聖天金像

末社

稲荷社、秋葉社、人丸社

唐金地蔵尊 濡佛

■『東京名所図会』(国立国会図書館)

目白不動堂は同所東の方にあり堰口の涯に臨む真言宗にして東豊山新長谷寺と號す 本尊不動明王は弘法大師の作なり 当寺は元和年間(1615-1624年)和州長谷の小池坊秀算僧正中興ありしより将軍家の厳命にて堂塔伽藍建立あり 後ち桂昌院尼公諸堂に修理を加えられ頗る荘厳を極めたり 境内眺望佳絶にして茶肆割烹店等多し 冬月雪景最も宜しと云ふ

「新長谷寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「目白不動堂」/原典:斎藤長秋 編 ほか『江戸名所図会』十二,博文館,1893.12.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』小日向絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅か都電荒川線「学習院下」駅ですが、道行きの風情は「雑司ヶ谷」駅ルートの方があると思うので、こちらをご紹介。

メトロ・都電荒川線「雑司ヶ谷」駅3番出口から、目白通りを渡って宿坂通りに入ります。

目白通りは目白台の台地上を走り、ここから南側、神田川にかけては下り勾配となります。

宿坂(しゅくざか)もかなりの急坂ですが、この一本西側の「のぞき坂」は別名を「胸突(むなつき)坂」といい、「東京一急な坂」として知られています。

『江戸名所図会. 十二』(国会図書館DC)には以下のとおり「宿坂」と「金乗院」が記されています。

「宿坂関之旧跡 同北の方金乗院といへる密寺の寺前を四谷町の方へ上る坂口をいふ 同じ寺の裏門の辺にさらちの平地あり(中略)昔の奥州街道●●其頃関門のありて跡ありといへり」

現地掲示によると、この辺りは中世に「宿坂の宿」と呼ばれた関所があり、「立丁場」と呼ばれた金乗院裏門辺の平地が関所跡との伝承があります。

宿坂は「江戸時代には竹木が生い茂り、昼なお暗く、くらやみ坂と呼ばれ、狐や狸が出て通行人を化かしたという話」が伝わっているそうです。

【写真 上(左)】 宿坂

【写真 下(右)】 山門

宿坂をほぼ下りきった右手が金乗院の山門です。

二軒の垂木を備えた銅板葺のどっしりとした二脚門で、「神霊山」の山号扁額を掲げています。

右の門柱には、関東三十六不動霊場、左には江戸三十三観音札所の札所板。

【写真 上(左)】 関東三十六不動霊場の札所板

【写真 下(右)】 江戸三十三観音札所の札所板

約200年前の建立ですが昭和20年4月の戦災で屋根を焼失、昭和63年に檀徒の寄進により復元されています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山門前の不動尊

山門周辺に御府内霊場第38番および第54番の札所標、「目白」と刻まれた台座の上に石造坐像のお不動さま、江戸八十八ヶ所霊場第38番の札所標、「東豊山 新長谷寺」の寺号標などが建ち並び、当寺の歴史を物語っています。

【写真 上(左)】 御府内霊場第38番の札所標

【写真 下(右)】 御府内霊場第54番の札所標

【写真 上(左)】 江戸八十八ヶ所の札所標

【写真 下(右)】 山の手三十三観音霊場の札所標

「江戸第拾六番 山之手第九番 本尊十一面観世音」の札所柱もありました。

「山之手第九番」は山の手三十三観音霊場第9番(新長谷寺)と思われますが、「江戸第拾六番」については霊場不明です。

【写真 上(左)】 金乗院の寺号標

【写真 下(右)】 新長谷寺の寺号標

石敷のすっきりとした境内。

山門正面が庫裡(納経所)、その左手に本堂、山門右手の高みが目白不動尊の不動堂です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂と不動堂

御府内霊場第38番、江戸三十三観音札所第14番は本堂、御府内霊場第54番、関東三十六不動霊場第14番は不動堂のお参りとなります。(御府内霊場は修行大師像も参拝)

(「本堂に『断臂不動明王』を安置」とする資料もありますが、『関東三十六不動霊場ガイドブック』には不動堂が参拝堂とあり、不動堂への参道に「目白不動尊参道」の案内掲示、不動堂の扁額も「目白不動堂」です。)

ちなみに御府内霊場のうち、一寺二札所、ふたつの御朱印をいただけるのはこちらのみです。

【写真 上(左)】 本堂(斜めから)

【写真 下(右)】 本堂向拝露天

本堂は昭和46年再建、平成15年の改修。

木造ではありませんが、入母屋造本瓦葺流れ向拝。

大棟、降り棟ともにやや細身ですが、隅棟、稚児棟まわりの鳥衾・熨斗瓦、掛瓦などのつくりが精緻で、屋根の照りもほどよく風格ある堂宇です。

水引虹梁に禅宗様の木鼻、中備えに蟇股、向拝正面は格子戸、その上に「神霊山」の扁額を掲げています。

御本尊は眦首羯摩作と伝わる高さ7㎝の聖観世音菩薩。金剛仏で秘仏です。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂向かって左に端正な修行大師像が御座。

金乗院は江戸五色不動唯一の真言宗寺院で、江戸五色不動巡拝中に修行大師像のお参りができるのはこちらだけです。

本堂向かって右には「倶梨伽羅不動庚申」。

不動明王の法形である倶梨(利)伽羅剣と「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が彫られた石像で、寛文六年(1660年)の建立です。

「人間を罪過から守る青面金剛の化身、三猿は天の神に人間の犯す罪を伝えない様子をあらわしている。」という現地掲示があります。

【写真 上(左)】 倶利伽羅不動庚申

【写真 下(右)】 不動堂参道

その横に宝塔。その後ろには立像の金仏(地蔵尊)。

その右横が墓地への参道で、その奥には慶安の変(由井正雪の乱、慶安四年7月(1651年))の首謀者の一人、丸橋忠弥の墓所があります。

さらに右手の山門寄りの高みのお堂が、目白不動尊の不動堂です。

確信はないですが、おそらく入母屋造銅板葺妻入り、妻側に付向拝の構成かと思われます。

棟部に経の巻獅子口、猪の目懸魚が見えます。

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 不動堂向拝

水引虹梁部は向拝幕が張られているのでよくわかりませんが、身舎正面上部に「目白不動尊」の扁額。

格子戸越しに目白不動尊のおすがたが拝せます。

こちらの不動尊は御前立かと思われます。

整った面差しで、右手に剣、左臂に火焔を抱かれ、大盤石の上に御座される立像です。

【写真 上(左)】 不動堂扁額

【写真 下(右)】 鐔塚

境内にはこの他、寛政十二年(1800年)に建立の刀剣の供養塔、鐔塚(つばづか)などの見どころがあります。

なお、江戸名所図会で宿坂のかなり上方に描かれている観音堂(運慶作の観音像が奉られていたと伝わる)の現況については不明です。

御朱印は境内寺務所にて快く授与いただけます。

こちらは江戸五色不動のほか、御府内霊場(2札所)、江戸三十三観音札所、関東三十六不動霊場の札所も兼ねられ、いずれも御朱印を授与されています。

札所無申告の場合、目白不動尊、聖観世音菩薩いずれの御朱印になるかは不明ですが、おそらく先方からお尋ねになるのかと思います。

〔 御府内霊場第38番(金乗院)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔御府内霊場第54番(新長谷寺)の御朱印〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「目白不動明王」「弘法大師」の揮毫と聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

右上に「弘法大師御府内霊場第三十八 五十四番」の札所印。左下に寺号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔江戸五色不動尊の御朱印〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 直書(筆書)

※ 関東三十六不動霊場の御朱印が授与されている模様です。

〔関東三十六不動尊霊場第14番の御朱印/専用納経帳〕

・御朱印尊格:目白不動明王 関東三十六不動尊霊場第14番印判 師子光童子の印判 筆書

〔江戸三十三観音札所第14番の御朱印〕

・御朱印尊格:聖観世音菩薩 江戸三十三観音札所第14番印判 目白不動尊の印判 直書(筆書)

■ 第39番 金鶏山 海繁寺 真成院

(しんじょういん)

公式Web

新宿区若葉2-7-8

高野山真言宗

御本尊:大日如来・薬師如来 他?

札所本尊:潮干十一面観世音菩薩

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第39番、江戸三十三観音札所第18番、関東九十一薬師霊場第13番、大東京百観音霊場第14番、山の手三十三観音霊場第27番、江都三十三観音霊場第18番、東京市史稿撰四十四観音霊場(第15番)

司元別当:

授与所:寺務所

御府内霊場には札所の密集エリアが4つあります。

三田、元浅草・寿、谷中、四ッ谷で、第39番札所の真成院は四ッ谷エリアにあります。

第39番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真成院なので、御府内霊場開創時から一貫して真成院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』および『関東九十一薬師霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

真成院は慶長三年(1598年)、祈祷僧・清心法印によって開山され、江戸城外濠工事にともない幕府より替地として与えられた四ッ谷(現在地)に移転しました。

当山には「潮干観世音」と呼ばれる観音菩薩像が奉安され、江戸三十三観音札所第18番の札所本尊となっています。

潮干観世音菩薩像は天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉納され、村上天皇はこの尊像を敬礼し給われたといいます。

また、信濃の戦国武将・村上義清の守り本尊とも伝わります。

Wikipediaには(村上氏の出自について)「村上天皇の第四皇子為平親王が村上姓を賜り、その子源憲定(村上憲定)の娘婿に源頼清がなったことが由来とされる。ただし、この説は十分な確証を得られていない。」とあり、村上天皇、村上氏双方とのゆかりはこの説から来ているのかもしれません。

村上氏は清和源氏頼清流とされる信濃源氏を代表する名族です。

源氏系図には清和天皇-貞純親王-源六孫王経基-源満仲-源頼信-源頼清-源仲宗-源盛清とあり、源仲宗とその子息が政変に巻き込まれて諸国に配流され、信濃国更級郡村上郷に配流された盛清が信濃(村上)源氏の実質的な祖となったという説がみられます。

(盛清の兄弟の顕清も村上郷に配流説あり)

『尊卑分脈』には村上姓初代は源仲宗とありますが、これは仲宗が子息の信濃配流以前に信濃国村上郷を領していたためとする説があります。

清和源氏の名族、村上氏は更級郡を本拠として信濃国内に勢力を張り、戦国期の当主・村上義清は室町幕府三管領家の斯波義寛の娘を母とし、正室を信濃守護・小笠原長棟の娘として北信濃の戦国大名として重きをなしました。

血筋だけでなく武勇にも優れ、上田原の戦い(天文十七年(1548年))、砥石崩れ(天文十九年(1550年))の二度に渡って武田信玄軍を撃退した猛将として名を馳せました。

しかし武田軍の猛攻は止まらず、天文二十二年(1553年)4月、村上義清はついに本拠の葛尾城を放棄して越後国の長尾景虎(上杉謙信)のもとへと身を寄せ客将となりました。

越後に追われたとはいえ、武田信玄を二度までも破った戦国武将は村上義清のみとも目され、その名将ぶりはいまも語り継がれています。

村上氏とその流れの山浦氏は上杉家臣となり、一時は旧領の海津城代となりましたが後にその地位を失い、子孫は上野国、下総国などに飛散したとみられています。

寺伝によると、村上義清の守護佛であった潮干観世音は孫の村上兵部道楽斎(覚玄齊)に伝わりました。

道楽斎は上杉家に従い大阪夏の陣に出陣のため奥州米沢から江戸に入った際、身を隠す必要にかられ、当山の祈祷僧・清心法印が迎え入れて匿ったといいます。

戦後そのお礼として家宝の潮干観世音像を当山に奉安と伝わります。

かつて真成院の近辺は海が迫り、潮干観世音の台石が潮の干満により常に濡れていたためその名を称されたといいます。(汐干(シホヒ)観世音、鹽踏(シホフミ)観世音とも)

潮干観世音は十一面観世音菩薩ですが、史料には「潮干観世音は聖観世音菩薩」という記載もあり、この尊格の錯綜についてはよくわかりません。

一時期本堂と観音堂が失われたものの天保八年(1837年)に再建。

御府内八十八ヶ所第39番札所、江戸三十三観音第18番札所で江戸時代から多くの参拝者を集めたといい、『江戸名所図会』では「四谷の四名所の一つ」に数えられています。

戦前までは境内も広く、四万六千日などの縁日には多くの信者で賑わったといいます。

兼務される観音霊場の多さをみても、江戸期から著名な観音霊場であったことがわかります。

昭和20年5月の東京大空襲によって焼失したものの戦後に再建。

昭和46年に当時としてはめずらしい室内墓地(四谷霊廟)を建立されています。

当山第19世の織田隆弘住職は青森県青森市の高野山青森別院・青龍寺を開山され、昭和59年青銅製の大日如来としては日本最大の「昭和大仏」を造立されたことで知られ、「正純密教」を唱えられ、在家のままであっても救われると説かれました。(Wikipediaより)

また、織田隆弘住職は楠造二尺三寸の薬師如来坐像を勧請され、加持によるお薬師様の御利益は難病平癒にことにあらたかといわれ、全国から信者が集まるといいます。

薬師如来は関東九十一薬師霊場第13番の札所本尊となっており、御朱印も授与されています。

観音堂に十一面観世音菩薩と大聖歓喜天尊を奉安し、什宝として太元明王画像、五大明王画像を蔵されていた(『寺社書上』)ことからも、往古から祈願寺、加持寺としての寺歴をもたれていたことが伺われます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

三十九番

四ッ谷南寺町

金鶏山 海繁寺 真成院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:薬師如来 潮干観世音 弘法大師

■『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社書上P.126』

新義真言宗

中野寶仙寺末

錦敬山 海繁寺 真成院

起立年代相分り不申候

開山 清心(正保四年(1647年)寂)

本堂

本尊薬師如来木坐像 運慶作

両脇 日光 月光 各運慶作

什宝

太元明王画像

五大明王画像

乾閻婆王画像

観音堂

十一面観音金銅立像*

歓喜天 木喰以空上人作

*)天徳四年(960年)唐土より朝廷に奉しと云 (村上)天皇此尊像を敬礼し給ふ(略) 村上義清殊に尊伝し給ひ堂宇を奉安(略)

太子堂

稲荷社

■『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

錦敬山海繁寺眞成院は四谷南寺町今の寺町にある新義眞言宗で、中野村寶仙寺の末寺である。(略)起立及び替地等の年代は詳でないが、開山清心は正保四年(1647年)に入寂(略)府内八十八箇所卅九番の札所で、鹽踏観音は一に汐干観音とも称して、村上天皇の守護佛と傳へている。又歓喜天があつて十六日を縁日とし、参詣者が多い。外に吉祥水がある。『武江披砂』に武州四谷潮干観音之説を載せて、「(略)眞成院の本尊観音也、潮干の観音といふ、其近邊の地を潮干といふ、亦潮ふみの観音共いふ(略)古代は足の下より潮出たりともいふ。(略)越後村上氏代々の守佛なり、村上義清の守本尊なり、一尺計の石の上に坐像の聖観音なり、此石潮のさし引に湿り乾くの変あり、村上信濃守成清(イに賴清)は上総國久留利の城主なり、北條氏康の為めに落城に及ぶ、成清自殺の期に其子二人あり、五歳と三歳の男子なり、是をも刺殺さむとす、折ふし城に信濃國の僧清心法印来りて曰、大将の跡絶へからすといひて、其二子を衣にかゝへ、城を出て寺に帰り育けり、後に兄をば村上左衛門信清といひ、弟をば勝長門守といふ、長門守は里見義弘の家臣となり、老職となる、兄村上左衛門は未だ浪人たりしに、三州より里見へ被仰談度事有しに、未だ其便を求させ給はず、村上左衛門は勝長門守が兄なるよしに付き、鈞命を蒙りて義弘へ使す、此時村上左衛門召出されしとぞ、先年落城の頃にや有らん、彼守本尊を彼僧携へて其寺にをく、一説に村上義清末流村上兵部入道楽斎は奥州米澤に在りしが、大坂御陣に立、其後江戸に帰る、当寺開山清心法印は祈の師たるにより、浪人の内当地に寓す、後水戸の御家に出勤す、其頃此本尊は当寺に納むともいふ、此観音の石座潮汐干満にしたがひ、乾湿の変有、此僧後に武州に来り、四ツ谷今の地に居す、此の佛をも安置す、此石に潮時のしるしを以て、諸人奇として尊み称して潮踏の観音と名づく、後になへて汐干の観音といふは、潮の満干の観音といふの略語なるべし(略)

■『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

汐干(しほひ)観世音菩薩

(四ッ谷)南寺町戒行寺の裏の坂口、眞言宗錦敬山眞成院にあり。此本尊は越後國村上義清が守佛にして、其末流村上兵部入道道楽齊大阪御陣の時、上杉景勝に従ひ、奥州米澤より彼地に赴く。後江戸に帰り、当寺に収むるといへり。(略)鹽踏(シホフミ)観世音とも号く、村上天皇護身の尊像なり。依て村上肥後守頼清常に崇信し、其後堂宇を造り安置す、大阪御陣のみぎり、村上覚玄齊当寺第三世●心に授興し当寺に安ずといふ。本尊聖観音 作者詳ならず、一尺斗の石の上に立せ給ふ。此台石潮のミチヒには必ず湿るヽとなり。

「真成院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「日宗寺 戒行寺 汐干観音」/出典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線・南北線「四ッ谷」駅で徒歩約7分。

このあたりは山谷が複雑に入り組んだ地形で、真成院も「観音坂」の途中に位置します。

【写真 上(左)】 観音坂

【写真 下(右)】 山内入口

ビルタイプの寺院ながら、周囲には御宝号や尊格を記す幟がはためき、霊場札所の趣きがあります。

【写真 上(左)】 潮干観世音菩薩の幟

【写真 下(右)】 薬師如来の幟

門扉から左手方向が本堂・事務所、右手の階段上が観音堂です。

御朱印尊格からすると、御府内霊場の札所本尊には観音堂奉安の潮干十一面観世音菩薩も定められているとみられますが、観音堂は事務所で受付してからのお参りとなります。

【写真 上(左)】 延命地蔵尊

【写真 下(右)】 雨宝稲荷大明神

左手正面に延命地蔵尊坐像と雨宝稲荷大明神のお社。

延命地蔵尊は、先代織田隆弘和尚の傘寿を記念して平成5年に建立された尊像。

稲荷大明神は、「当山鎮守で潮干十一面観世音菩薩と関係の深い雨宝童子に因む神様(公式Web)とのことで、『寺社書上』に記載のある「稲荷社」の系譜かもしれません。

【写真 上(左)】 エントランスの手水鉢

【写真 下(右)】 札所板

ビルに入ると正面が事務所でこちらで参拝受付。

たしか御府内霊場では本堂(回向堂)と観音堂どちらも参拝したかと思います。

(公式Webには本堂(回向堂)の説明に「御府内八十八箇所の札所巡りの方は、ここでお参りいただきます。」とあります。)

本堂(回向堂)は事務所向かって左奥にあり、奉安されている御像は左から阿弥陀如来、金剛界大日如来、釈迦如来です。

弘法大師も本堂に御座されます。

寺務所の上階には加持殿があり、中央には薬師如来と胎蔵大日如来、右脇には不動明王、左脇には愛染明王が奉安されています。

関東九十一薬師霊場の札所本尊はこちらの薬師如来となります。

関東九十一薬師霊場の巡拝時にはちょうど加持がおこなわれており、手前からの黙拝としましたが、すこぶる厳粛な空気感で身が引き締まる思いでした。

【写真 上(左)】 観音堂入口

【写真 下(右)】 観音堂

一旦寺務所に戻りお断りをしてから観音堂に向かいます。

階段をのぼった風とおしのよい上階に観音堂があります。

入口は鉄扉で堅く閉ざされていますが、扉をあけると正面に潮干十一面観世音菩薩像、毘沙門天、弁財天もこちらに奉安されています。

江戸三十三観音札所の拝所はこちらになります。

【写真 上(左)】 観音堂向拝

【写真 下(右)】 真成院の外観

御内陣に護摩壇と天井には金色の天蓋。外陣の天井には格子の天井絵と絢爛たる設えですが、観音様の前に座ってみると不思議にきもちが落ち着きます。

先客がいた場合は、参拝を待った方がベターかと思います。

加持を本旨とされる寺院だけあって、いずれの堂宇も厳粛な空気が流れています。

御府内霊場はこのような雰囲気の札所も少なくないので、巡拝に当たっては少なくとも数珠と可能であれば勤行式の持参をおすすめします。

【写真 上(左)】 真言宗智山派の勤行式

【写真 下(右)】 真言宗豊山派の勤行式

このように書くと、敷居の高いお寺さまのように思われがちですが、建物壁面には御府内霊場、江戸三十三観音、関東九十一薬師の3つの札所板が掲げられ、巡拝者の受入体制は整い、ご対応も親切です。

御朱印は巡拝受付時に御朱印帳(集印帳)をお預けすると、参拝後に授与いただけます。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「潮干十一面観世音」「弘法大師」の揮毫と十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内八十八 第三十九番」の札所印。左下に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 江戸三十三観音札所の御朱印

【写真 下(右)】 関東九十一薬師霊場の御朱印

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Trust You + Endless Story - Yuna Ito (20 Mar 2010 LIVE @ SOTSUGYOU NO UTA '10)

■ far on the water - Kalafina

■ 千年の恋 - ANRI

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

霊場の概要や記事リストは→ こちら(■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編))です。

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

----------------------------------------

それでは、順にご紹介していきます。

■ 第0番 愛鷹山 三明寺(さんみょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

公式Web

沼津市大岡4051

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:静岡梅花観音霊場第65番

授与所:寺務所

当初、伊豆八十八ヶ所の専用御朱印帳頒布・ご不在札所の御朱印代理授与などは、修禅寺の「札所0番」で対応されていましたが、近年、沼津の三明寺がこの役割を担われています。

霊場公式Webの寺院一覧には第0番札所として掲載され、伊豆八十八ヶ所第0番の御朱印も授与されているので、正式な札所となっている模様です。

三明寺は沼津市北部の長泉町寄り、門池公園のすぐよこの高台にあります。

東名高速道路「長泉沼津IC」からもほど近く便利のよいところです。

伊豆八十八ヶ所の札所ではほぼ北端、伊豆の入口、沼津市内に手引き所があるのは戻り行程がなく便利です。

ただし、伊豆88遍路の紹介ページには「伊豆霊場振興会の関係者が常駐している訳ではありませんので、ご了承ください。」とあるので霊場会の事務局寺院ではなさそうです。

公式Webによると、沼津市本郷町にあった室町時代開創の瑞眼山光明院を、平成14年(2002年)の曹洞宗開祖道元禅師750回大遠忌を期して景勝地の門池に移転しました。

草創は平安時代、真言宗の愛鷹山 参明寺という名刹が存在し門池を含む公大な寺地を有していたことから、音が通じる「三明寺」に改称したようです。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 本堂

本堂は、千葉県茂原市の日蓮宗実相寺旧本堂を禅宗様式に改装・建立したもの。

入母屋造銅板葺で向拝上に大がかりな千鳥破風を興し、手前に附設した向拝屋根には軒唐破風を設えて、変化に富んだ意匠です。

水引虹梁両端に獅子・象の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝柱には「静岡梅花観音霊場第65番」の札所板、向拝見上げには寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 門池不動尊

本堂向かって右に御座の6メートルの不動明王立像(門池不動尊)は存在感を放たれ、密寺かと思うほどです。

御本尊の酒糟地藏菩薩は、室町時代足利尊氏公奉納と伝わり、沼津市の有形文化財に指定されています。

山内掲示には、村民の祈願を受けた地蔵菩薩が貴人に姿を変えて酒を搾って酒を売り、その家を富ませたという由来が記されています。

本堂向かって左手の階段うえには、南足柄の大雄山最乗寺道了大薩埵を勧請されたという道了堂があり、こちらは当山鎮守のようです。

その左手には、いいなり地蔵尊、地蔵尊坐像、銭洗弁天、魚籃観音、御印章供養塔などが整然とならびます。

尊像はいずれもおだやかでやさしいお顔です。

【写真 上(左)】 道了堂

【写真 下(右)】 寺務所

御朱印は本堂向かって左手よこの寺務所にて拝受できます。

専用納経帳など、伊豆八十八ヶ所霊場関連グッズもこちらで頒布されています。

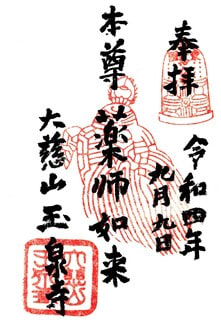

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

〔 地蔵菩薩の絵御朱印 〕

〔 門池不動尊の御朱印 〕

〔 道了尊の御朱印 〕

※すみません、いろいろと忙しかったので「静岡梅花観音霊場第65番」の御朱印については聞きそびれました。

■ (旧)第1番 観富山 嶺松院(れいしょういん)

伊豆市田沢129

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆天城七福神(弁財天)、中伊豆観音札所第33番

授与所:本堂横、ないし第2番弘道寺

※現在、こちらの寺院は第1番札所を外れられ、第1番札所は伊豆の国市四日町の長徳寺に変更となっています。

記録の意味で記事は残します。

発願寺の嶺松院は、月ヶ瀬温泉にほど近い県道349号修善寺天城湯ヶ島線沿いにあります。

寺伝によると、大同年間(806-810年)(延暦年間(782-805年)とも)、弘法大師諸国巡錫の途次、この地で村民が病に苦しんでいる姿に接され草堂を建立、薬師三尊、十二神将を勧請、病気平癒・疫病退散の加持を修され村民を救われたのが開創といいます。

『豆州志稿』には「田澤村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス 永禄四年(1561年)寺トスト云」とあります。

『霊場めぐり』には、永禄四年(1561年)、僧真亮創建で旧は小庵。最勝院十一世僧仏山(慶長十年(1605年)寂)寺となす、とあります。

-------------------

湯ヶ島温泉から約3㎞。狩野川右岸の山腹、田沢集落にあり、対岸は月ヶ瀬。

本堂は寄棟造銅板葺平入りで桁行きがあります。向拝柱はなく正面桟格子戸。

扁額はないですが、門柱に院号と「伊豆國八十八ヶ所 第一番札所」の札所板が掲げられ発願所の雰囲気を盛り上げています。

現在の御本尊は聖観世音菩薩ですが、本堂には薬師三尊、十二神将、地蔵菩薩などが奉安されているそうです。

パワスポ感ある奥の院は伊豆天城七福神の弁財天霊場でもあり、弁財天(別名縁結び弁天)の御朱印も授与されています。

御朱印は嶺松院、第2番弘道寺いずれかで拝受できますが、三寶印のデザインが異なるようです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳/嶺松院

御朱印帳/弘道寺

〔 伊豆天城七福神の御朱印 〕

● 弁財天 /主印は三寶印

御朱印帳

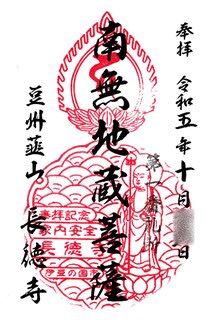

■ 第1番 瑞応山 長徳寺(ちょうとくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆詣Web

伊豆の国市四日町1027

臨済宗円覚寺派

御本尊:延命地蔵願王菩薩

札所本尊:延命地蔵願王菩薩

他札所:

授与所:庫裡

伊豆の国市仁田、原木、韮山、長岡あたりはふるくから伊豆國の中心で多くの寺院があり、伊豆中道三十三観音霊場、中伊豆観音札所など、ふるい霊場の中核エリアでした。

長徳寺は霊場札所ではなかった模様ですが、閻魔様・地蔵尊のお寺として知られているようです。

ご住職は気さくで話のお上手な方で、山内を案内していただけました。

現在は臨済宗円覚寺派ですが、往時は関東十刹に数えられた奈古谷の名刹・国清寺の影響が強かったようです。

伊豆詣Webによると、開創は延文年間(1356-1361年)とも伝わり、開祖は大拙祖能和尚。

大拙祖能和尚は足利義満公の駿河太守であった大江氏の帰依を受け、円融天皇より広円明鑑禅師のおくり名を与えられ、円覚寺の第四十世、建長寺の第四十九世などを歴任されたという高僧です。

『豆州志稿』には「四日市村 臨済宗円覚寺派 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 慶安(1648-1652年)中ノ創立也 建長寺十三世廣圓和尚初祖タリ 島昔ハ庵也 佛山和尚ヲ祖トス(永和二年(1376年)唱滅ス) 本尊ヲ河越地蔵ト云 運慶ノ作ナリト傳フ」とあり、やはり開創は室町時代まで遡るようです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 本堂

山内は芝生メインで広々と明るいイメージ。

入母屋造桟瓦葺流れ向拝で水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。

御朱印見上げには山号扁額を掲げています。

御本尊は延命地蔵願王菩薩で「河越地蔵」とも呼ばれたようです。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂向かって左手の十王堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端を設えています。

屋根勾配が急で、引き締まった印象の堂宇です。

【写真 上(左)】 十王堂

【写真 下(右)】 霊場の幟

十王堂には十王尊と地蔵菩薩・閻魔大王・奪衣婆が安置されています。

十王堂の主座は閻魔大王の例が多いですが、こちらでは主座に地蔵菩薩が御座されます。

『十王経』などでは地蔵菩薩と閻魔大王は同体、もしくは閻魔大王は地蔵菩薩の化身ともされ、奪衣婆さんは閻魔大王の妻とされるので、こちらの尊格構成は儀軌類にもっとも忠実なものなのかもしれません。

三途の川を渡り終えた亡者は、現世の罪過や善根功徳の軽重を問うため七日ごとに七回の裁判を受けることになりますが、三十五忌に閻魔大王の裁判があり、四十九日忌に判決によって六道(地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道)に導かれるとされます。

日本の地蔵信仰では地蔵菩薩は六道(とくに地獄)の責め苦から衆生を救う役割を果たすといいます。

閻魔大王=地蔵菩薩ですから、地蔵菩薩は閻魔大王として六道(とくに地獄)に送られた衆生を、みずから救われるということになります。

伊豆八十八ヶ所には閻魔大王ゆかりの札所は比較的すくないので、第1番からいきなり閻魔大王・奪衣婆の洗礼を受け、現世の罪過や善根功徳、六道輪廻について考えさせられる札所構成は、なかなかのものかと思います。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受。閻魔大王の御朱印も授与されています。

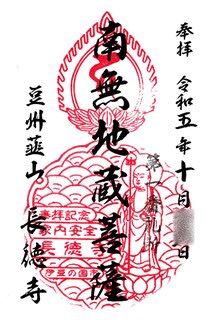

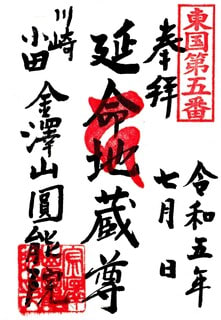

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 閻魔大王の御朱印 〕

■ 第2番 天城山 弘道寺(こうどうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市湯ケ島296

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆天城七福神(福禄寿)、中伊豆観音札所第35番

授与所:庫裡

第2番弘道寺は、第1番から天城街道を南下した、湯ヶ島温泉郷の東側の山ぎわにあります。

寺伝によると、弘治年間(1555-1558年)、最勝院七世笑山精眞禅師を開山とし、福寿庵と号して当町東原にありましたが、第二世気添龍意和尚が現寺地に遷され、天城山弘道寺と号を改めました。

『豆州志稿』には「湯ヶ島村 宮上最勝院末 本尊聖観世音 此寺舊昔ハ龍若ノ祠ノ傍ニ在リ(其頃ハ福壽庵ト称ス) 龍若自屠スル所ト云神版アリ 龍若ハ上杉憲政ノ嫡男也 北条氏康当国修善寺ニ送リ誅戮セシムル事古戦録ニ見ユ 蓋此地ニテ屠腹セシナラン 其遺跡字東原ニアリ 最勝院七世精眞ヲ開山トス」とあります。

また、『霊場めぐり』には「創建として天文二十年(1551年)、上野国平井城主上杉憲政公の息竜若丸が北条氏に逐われこの地にて自刃せるを祀る」とあります。

関東管領上杉憲政公(1531-1561年)は、有名な河越夜戦で北条氏康に大敗を喫して上野国平井城に逃れ、長尾景虎(のちの上杉謙信)を養子とし、上杉家家督と関東管領職を譲りました。

天文二十一年(1552年)、憲政公が拠る平井城は西上野の諸衆に攻められ落城。吾妻から越後の長尾景虎(上杉謙信)のもとに退去しました。

平井落城の際に嫡男・龍若丸は置き去りとなり(安保泰広の御嶽城に待避という説もあり)、北条軍に捕らえられ、小田原ないし伊豆で自刃したと伝わります。

龍若丸の墓所は妙高山最勝禅院(宮上最勝院、第3番札所)にあり、最勝院は弘道寺の本寺です。

最勝院は宅間上杉家の上杉憲清公の再興ということもあり、末寺である弘道寺にこのような上杉氏御曹司の伝承が残っているのかもしれません。

『豆州志稿』の最勝院の項には「上杉安房守憲実鎌倉管領タル時 其弟兵庫頭清方ヲ越中ョリ招テ政ヲ摂セシム 永享十一年(1439年)年冬憲実豆州ニ遁レ 自称高岳長棟庵主 其の二子を携テ西遊セリ獨第三子龍若丸(龍若即憲忠也 憲政ノ子ニモ龍若アリ混ス可ラス)ハ豆州ノ邊鄙ニ棄置タリ(邊鄙トハ此ノアタリヲ云 憲実深ク罪ヲ成氏ニ得ン事ヲ恐ル 是故ニ伊豆ニ遁レ又僧トナリ 尚不安又西州ニ遠遊ス 此頃ハ大見邊ハ別シテ邊鄙也 故ニ玆(ここ)ニ匿シ置タル也 二子ヲ携ルニ対シテ棄置トハ●タルナラン 鎌倉大草紙ニ豆州ノ山家 北條五代記ニ伊豆ノ奥 北條九代後記ニ豆州奥山トアリ 共ニ此地ヲ云」とあり、憲政公の嫡男・龍若丸の逸話とは異なる内容を伝えています。

安政四年(1857年)、初代米国総領事のタウンゼント・ハリス、通訳のヒュースケン、下田奉行支配頭以下足軽等の一行36名が、通商条約締結のため江戸へ向かう途中に宿泊しました。当時門前に掲げられた「亜米理賀使節泊」の表札や床風脚などが今も残るそうです。

-------------------

本堂は寄棟造銅板葺で照り気味に曲線を描く降棟が端正な印象。

向拝柱はなく正面桟唐戸。上部に「弘道寺」の寺号扁額をおいています。

御本尊は行基作と伝わる聖観世音菩薩立像。伊豆天城七福神の福禄寿尊を奉安します。

御朱印は庫裡にて拝受。(旧)第1番嶺松院の御朱印も拝受しました。

伊豆天城七福神(福禄寿)の御朱印も授与されているようです。

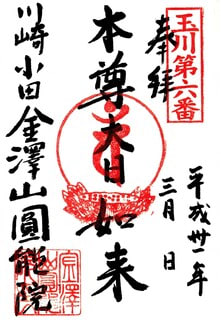

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ島温泉 「河鹿の湯」の入湯レポ

■ 第3番 妙高山 最勝院(さいしょういん)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市宮上48

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

第2番弘道寺は天城街道の伊豆市側のいちばん南に位置し、ここから天城越えを経て札所密集エリアである河津・下田方面に抜けられます。

しかし、第3番最勝院は天城越えに背を向けて、狩野川筋から東側の大見川筋にルートを変えねばならず、早くもここでルート選択の岐路に立たされます。

伊豆観光のハイライトとして人気の高い「天城越え」ですが、伊豆八十八ヶ所で順打ち(札番通りに巡拝すること)をすると、東伊豆経由で南伊豆に至り、西伊豆まわりで中伊豆の結願所(修禅寺)に向かうので「天城越え」はしません。

ただし、この霊場はとくに「フリースタイル」の巡拝を推奨されているようなので、第2番からいきなり「天城越え」をして南伊豆に向かう、というコースどりもありかと思われます。

■ 天城越え - 石川さゆり(1986.12)

基本(札番)に忠実に大見川筋に向かえば、しばらくは第4番城富院や修善寺周辺の札所を巡ることになります。

また、大見川筋に向かう道筋も、いったん修善寺近くまで戻って大見川沿いを南下するルートと、湯ヶ島から県道59号伊東西伊豆線で国士峠を越え直接大見川上流に入るルートがあります。

県道59号は名うての険路(→情報)で、山道好きなら問題ないかと思いますが、運転に不慣れな方には荷が重いかもしれません。

伊豆の山道は隘路でカーブが多く、地図上では近くにみえても思いのほか時間を要します。

なので無理のない巡拝には、自身の運転の技量に合わせた行程づくりがポイントとなります。

地図(「伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅」より)

寺伝によると、永享五年(1433年)、管領上杉憲清公が祖父重兼公のために宮上村内の鎮守ヶ島という霊地にあった真言宗西勝寺の廃寺跡を再興し堂宇を建立。

妙高山と号し、金光明寺最勝院と号を改めて第一世吾寶宗璨禅師を招き開祖しました。

以降、優れた門下を輩出し、なかでも拈笑(ねんしょう)、雲岫(うんしゅう) 、南極(なんぎょく)、模菴(もあん)、洲菴(しゅうあん)は五哲と呼ばれ、それぞれに禅寺を開かれ、門下寺は実に1400余ヶ寺に及び、「曹洞宗吾宝五派の本山」と賞される伊豆屈指の名刹です。

その後、幾度の火災により堂宇を消失していますが、第四十八世玄道の代、昭和29年に再建、以降も境内整備が進められ、「最勝寺十景」という景勝を擁して山内はよく整っています。

『豆州志稿』には「宮上村 相州最乗寺末 本尊釋迦 金光明寺と称ス 管領藤(上杉)憲清欲追薦先考冥福 創院於豆州大見荘(略)文安元年(1444年)上杉氏ノ老長尾昌賢之ヲ鎌倉ニ迎ヘ管領ヲ継カシム 上杉右京亮憲忠ト称ス 乃叔父清方ノ為ニ大見ニ於テ寺を創ム 清方法名ハ道宣最勝院ト号ス因テ寺ニ名ク」とあります。

-------------------

端正な山門からまっすぐに延びる参道。背後には山、右手に唐破風の客殿を備えさすがに名刹の風格があります。

本堂は入母屋造平入りで大がかりな千鳥破風。その前面に流れ向拝で唐破風をおく変化のあるつくり。

水引虹梁端部の木鼻は正面獅子、側面貘ないし象。中備えに見事な龍の彫刻をおき、海老虹梁、手挟みの彫刻も見応えがあります。

正面格子の硝子戸で見上げに「妙高山」の山号扁額が掲げられ、名刹らしい格調を感じる本堂です。

御本尊の釈迦牟尼彿は約33cm昆首羯摩の正作と伝えられ、当院の体内釈迦牟尼佛として秘蔵されている霊佛とのことです。

火防大薩埵菩薩(秘仏)も奉安され、火防尊霊場としても知られています。

山内の弁財尊天は古来から当地の鎮守として祀られてきた、と御縁起にあります。

御朱印は庫裡にて拝受できますが、筆者の参拝時(2019年秋)には、「御朱印受付時間:9時~正午、午後1時~4時」の掲示がありました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白岩温泉 「小川共同浴場」の入湯レポ

■ 第4番 泉首山 城富院(じょうふいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市城391

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

第4番城富院は、第3番から県道12号伊東修善寺線を北上し、中伊豆(関野)の集落から城川沿いの枝道を遡った山あいにあります。

ちなみに、周辺の大見~白岩にかけては温泉が集中し、温泉マニアは素通りできないエリアです。

寺伝によると、天文十二年(1542年)、最勝院七世笑山精真和尚により開創され、北条氏五代の祈願所でもありました。

火災や山崩れにより幾度か被災しましたが、延宝九年(1681年)、相州の寿伝が来任して再興、今日に至っているとのこと。

春には境内の「北條氏康公手植えの梅(三代)」が開花します。

笑山和尚は氏康公と親交ふかく、和尚が氏康公に梅花に添えて贈ったという詩が残っています。

~ 武有りて文無きは隻翼に同じ 文有りて武無きは英雄ならず 此の梅遠く贈る君親しく見よ 紅白の花開く一樹のうちに ~

『豆州志稿』には「城村 宮上最勝院末 本尊観世音 天文中ノ創立也 開山笑山和尚 笑山贈梅花於北條氏康 係以詩曰(略・詩文)氏康大ニ悦ヒコレニ田園ヲ附ス」とあります。

-------------------

山内ふもとにがっしりとした切妻造桟瓦葺の四脚門を配し、北条氏五代祈願所としての寺格を感じさせます。

本堂は入母屋造桟瓦葺で、重厚なボリューム感があります。

向拝柱はありませんが、向拝両脇の格子入りの花頭窓が意匠的に効いています。

御朱印は本堂内に印が置かれているので自分で捺し、納経料は賽銭箱に納めます。

なので、山内では専用納経帳がないと、(揮毫なし)印判のみの御朱印となります。

公式Webに「代行納経所は永徳寺です。」とあるので、永徳寺(伊豆市徳永122)まで出向けば御朱印帳に拝受できるかもしれませんが、筆者はお伺いしていません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

専用納経帳

→ ■ 上白岩温泉 「希望園」の入湯レポ

→ ■ 上白岩温泉 「雨月庵」の入湯レポ

■ 第5番 吉原山 玉洞院(ぎょくとういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市牧之郷679

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第31番、駿豆両国横道三十三観音霊場第5番、中伊豆観音札所第29番

授与所:庫裡

第5番玉洞院は、修善寺と大仁のあいだに位置する牧之郷にあります。伊豆箱根鉄道駿豆線「牧之郷」駅にもほど近いところです。

由緒沿革は焼失のため詳細不明ですが、当初は真言宗で、天正十一年(1583年)最勝院十世香山宋清により曹洞宗に改宗と伝わります。

複数の霊場の札所となっていることからも、相応の歴史が感じられます。

『豆州志稿』には「牧之郷村 宮上最勝院末 本尊観世音 元密宗也 天正十一年(1583年)最勝院十世宗清留錫シテ改宗ス」とあります。

末寺であった大悲山 合掌寺を合併、伊豆中道三十三観音霊場第31番札所を務められており、こちらの御朱印も授与されています。

-------------------

山門は切妻屋根桟瓦葺柱4本のおそらく薬医門で、見上げに院号扁額を掲げています。

本堂は昭和51年総改築の近代建築ですが、入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を配し、向拝左右に花頭窓、向拝見上げに「玉洞院」の院号扁額と整っています。

御本尊は十一面観世音菩薩。密寺に多い御本尊尊格で、真言宗寺院としての歴史が感じられます。

御朱印は、庫裡にて伊豆八十八ヶ所と伊豆中道観音霊場のものを拝受しました。

伊豆中道観音霊場の御朱印には、「駿豆両国第五番」の札所印も捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道観音霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

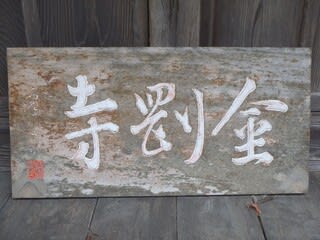

■ 第6番 大澤山 金剛寺(こんごうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市大沢248

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:無住、別途連絡

第6番金剛寺は、大仁から山田川を西側に遡った奥にあります。

筆者参拝時は無住で、御朱印拝受の難易度はかなり高いと思います。

伊豆八十八ヶ所のうち、御朱印難易度のとくに高い札所は、第6番金剛寺、第8番益山寺、第15番高岩院、第70番金泉寺、第81番宝蔵院あたりかと思いますが、第6番金剛寺、第8番益山寺はいずれも山田川流域にあります。

沿革等は史料散逸で不明ですが、天文年間(1532-1555年)僧海真創立との由緒が伝わります。また明治22年、この札所で「豆州八十八ヶ所」の書入れのある版木が発見されています。

檀家を持ちませんが、本堂には貴重な仏像が安置されているそうです。

『豆州志稿』には「大澤村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊大日 天文元年(1532年)僧海眞創立ス」とあります。

-------------------

山田川の清流にほど近く、木立のなかにたたずむ本堂は寄棟造銅板葺で向拝柱をおかないシンプルな堂宇。「金剛寺」の寺号扁額は縁台のうえに置かれていました。

すぐお隣には子神社が鎮座し、急な階段のうえに端正な拝殿を構えています。

御朱印はご住職や霊場会に連絡をとり、なんとかゲットしました。

位置関係からすると、手前の第7番泉龍寺が納経を受けられてもいいような感じがしますが、金剛寺は高野山真言宗、泉龍寺は曹洞宗と宗派がことなるので、そういう訳にはいかないかと。

第8番益山寺は高野山真言宗ですがこちらも難易度が高く、第6番、第8番は初盤の難所といえるかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 大日如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

・主印は御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。不動明王の種子「カーン」のような気もしますが、よくわかりません。

【写真 下(右)】 郵送の御朱印

・主印は三寶印

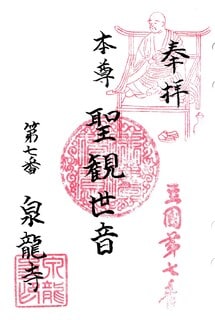

■ 第7番 東嶽山 泉龍寺(せんりゅうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市堀切343

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:中伊豆観音札所第28番

授与所:庫裡

第7番泉龍寺は、大仁から第6番金剛寺に向かう途中にあります。

こちらは2回参拝していますが1度目はご不在で、金剛寺の帰途に再度立ち寄ると戻っておられたので、可能性を高めるためまずは泉龍寺に参拝した方がいいかもしれません。

明應九年(1500年)伝覚泰心院主を開基とし、当初は真言宗で玉泉寺と号しました。

寛文七年(1667年)僧日山白により曹洞宗に改め、現寺号となりました。

寛延四年(1751年)、大洪水により被災、村中の下川戸の地より現寺地に移ったとされます。

『豆州志稿』には「洞岳山泉龍寺 堀切村 修善寺修禅寺末 本尊聖観世音 開基博覺天文元年(1544年)化ス 明應中創立玉泉寺ト称シ真言宗也 元禄十一年(1698年)修禅寺廿五世心了改宗シテ泉龍寺ト号ス」とあります。

-------------------

本堂は昭和33年改築。入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

向拝正面桟唐戸とその上に「東嶽山」の山号扁額を掲げています。

境内には立派な寝釈迦も奉安されています。

御朱印は庫裡にて拝受できます。牀座に結跏趺坐される真如親王様のお大師さまのおすがたの印が捺されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第8番 養加山 益山寺(ましやまでら)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市観光情報サイト

伊豆市堀切760

高野山真言宗

御本尊:千手観世音菩薩

札所本尊:千手観世音菩薩

他札所:駿豆両国横道三十三観音霊場第6番、中伊豆観音札所第27番

授与所:庫裡(ご不在気味?、要事前連絡)

第8番泉龍寺は、大仁から小山田川沿いの小道を延々と遡り、尾根に到達する直下にあります。

第81番の宝蔵院とならび、この霊場でもっとも山深いロケーションと思われます。

ご不在も多いようで要事前連絡とされますが、筆者はルート変更の急遽の参拝で事前連絡なしでお伺いしたにもかかわらず、ご住職がおられ御朱印を拝受できたのはラッキーでした。

この小山田川沿いの小道は、周辺にまったく人家がないためか相当に荒れており、山道の運転に慣れていないとかなり厳しいです。

霊場にはしばしば”難所”といわれる札所がありますが、このお寺もそうだと思います。

坂東三十三観音霊場第21番の八溝山日輪寺は”難所”として知られており、八溝山には登らず麓の遥拝所から遙拝する巡拝者も多かったことから「八溝知らずの偽坂東」という寸言が残っています。

道の険しさからすると日輪寺より益山寺の方が上で、同じく山道を長駆して到達する第81番宝蔵院よりも厳しく、「益山知らずの偽豆州」という例えがあってもいいほどです。